「今年はソロ活の年」と年始に宣言してから半年。ほんとうにひとりだった。

誰にも誘われず、誰も誘わない。家族以外には誰にも会わないまま半年が過ぎた。

美術館も植物園も一人で行った。ライブハウスには昨秋以来行ってない。

おかげでだいぶ節約はできた。

今年はこのまま、この調子で過ごそうと思う。自己充足することが今年後半の目標。

独りであること、未熟であること

そう自己を定義したのは、1969年に二十歳の大学生だった高野悦子。

還暦も近いというのに、私はまだ同じところに立ち止まっている。

さくいん:ひとり、高野悦子

最近、よく眠れていない。といっても、7時間以上は寝ている。ただ、冬場のように布団にくるまって夜10時から翌朝6時までぐっすりという眠りではない。

夜10時に床についても、3時頃に目が覚めてしまう。トイレに行って、水を飲んで寝直す。1時間くらいは眠れるものの、5時前にはまた目が覚めてしまう。エアコンはつけているので部屋は適温。日中もそれなりに運動はしている。それでも熟睡度は70%程度。冬のあいだは平均しても80%以上だったのに。

5時でも外はもう明るい。パッチリ目が覚めてしまった日は、それ以上眠るのはあきらめて外へ出る。

幸い、近所に大きな公園がいくつかあるので、一回りして帰ってくる。どこの公園にも犬を連れた人が多くて驚く。動物を飼うと早起きになるのか。

7時間ベッドにいても、正味の睡眠時間が5時間と少し。こういうときは昼休みにちょっと寝る。20分か30分か、その程度。

昼間、眠くて辛いということはない。だから、病院で相談する必要はないだろう。

早起きしたら散歩。運動すれば、自然と夜も深く眠れるようになるだろう。

写真は、朝の散歩中に撮った公園のメタセコイア。この景色は何度も撮っている。

8年間使ったWi-Fiルーターを買い替えた。速度に不満はなかったものの、ときどき落ちるようになったので、さすがに8年は使いすぎかと思い、買い換えることにした。

今回はAIを使って買い物をした。Twitter(現X)付属のAI、Grokに現行機種の型番を入力して買い替え製品を提案してもらった。それから通販サイトや口コミサイト、製品を紹介するマーケティングサイトなどで性能と価格を調べて通販サイトで購入した。

AIのおすすめを鵜呑みにはできない。最後は自分で調べなおして決めた。

購入したのは現在使用しているメーカーと同じ、エレコムのWRC-X3000GS3-B。

新機種への移行は簡単。WPSという移行機能があるので、パスワードなどは自動的に引き継がれる。あっという間の出来事だった。

オンラインゲームや動画編集をしているわけではないので、速度の違いは体感できない。

二人暮らしなので、同時接続しているデバイスも少ないから安定度もわからない。

きっと速くなって、より安定しているに違いない。

一つ、変わったのはiMacを有線LANで接続できたこと。これは安心感が増した。

昔は、周辺機器を買い換えると設定にずいぶん手こずった。それだけに導入できると喜びもあった。今回、あまりに簡単に移行できたのでたいして感慨もない。バスタオルを買い替えたときよりも感動しかない。それだけITが生活に溶け込んでいということなのだろう。

夏のSALE

日曜日、実家からの帰り道、横浜そごうに立ち寄った。目的は夏のセール。

いつもの店へ行ってみると、前に来たときに、「いいな」と思ったTシャツがセール価格になっていた。即決して購入して帰った。

もともと、今年はセールでは何も買わないつもりでいた。シーズン前に自治体からポイントキャンペーンでもらった電子マネーで安価でいい紺色のTシャツを1枚買ってあった。

在宅勤務で毎日、ポロシャツとTシャツを着回しているけど、どちらも潤沢に持っている。去年もポロシャツを追加しているし、「今年はいいかな」とも思っていた。でも、実際に見てみると、欲しくなってきた。

今年買った2枚のTシャツはいずれもヘビーウェイト。生地がしっかりしていて、秋口まで着られそう。

支払いのときに店員からシャツをまかなうだけの百貨店のポイントがちょうど残っていると言われた。これはありがたい。実質負担ゼロでTシャツを一枚、手に入れた。

実家で母は朝日と日経を購読している。帰省した週末には、朝日の書評欄と原武史の鉄道コラムを読む。

著者の鉄道への情熱と該博な知識に圧倒される。毎週、これだけ中身の濃いコラムを書くには相当の調査と準備が必要だろう。著者にとっては、きっと楽しみでもあるのだろう。筆が軽快に進んでいることがよくわかる。

最近読んだ『日吉アカデミア1976』に書いてあった横浜線の濃密な研究も、中学生だった著者が楽しみながら書いたに違いないと想像させる。調べることと書くことが好き。学級肌とはこういう気質を言うのだろう。

面白いと思ったのは子どもの国線の長津田駅に改札がないという話。それから、イギリスでも駅には改札がないという話。鉄道そのものはイギリスから輸入したのに鉄道文化は日本独自に発展したという視点が興味深い。

子どもの国は戦中、爆弾工場があり、当時旧制横浜二中(現翠嵐高校)の生徒だった父は学徒動員されて働いていた。戦後、公園として整備されるとすぐに見に行ったと聞いたことがある。

ヨーロッパの改札がない鉄道で、実際にベルギーで無賃乗車の摘発を目撃したことがある。読みながら、30年以上前の新婚旅行を思い出した。

『鉄道ひとつばなし』の初巻に書かれていたように、著者にとって思索の源泉ということがよくわかる一冊だった。

さくいん:日経新聞、原武史、ベルギー

土曜日は月一回の診察日だった。10時過ぎに病院に着くと、10人くらい待っていた。こんなに待合室が混んでいるのは初めて。1時間以上かかりそうなので、近くの公園を一回りすることにした。

公園の池には藻が大量に繁殖していた。別の池では水鳥(名前はわからない)が池に卵を産んだ巣を浮かべていた。戻ってくるとちょうど名前が呼ばれた。

S先生にはまず、娘の結婚に向けた準備や妻との旅行で週末は充実していることを伝えた。それから、暑さのせいで眠りが浅く、朝も早く目が覚めてしまうことを相談した。

暖かい布団のなかで朝まで眠れる冬とでは眠りの質が違うのは仕方ない。5時に目覚めるとしても夜10時に寝ているなら7時間寝ていることになるから、よほど昼に眠気が強いのでなければ心配しない方がいいと言われた。この数日、熟睡度が向上しているので、身体も暑さに慣れてきたのかもしれない。

先生には友人が少ないことも相談してみたけど、明快な回答はもらえなかった。相談先が違うのだろう。病院は体調や気分を診てもらうところだから。

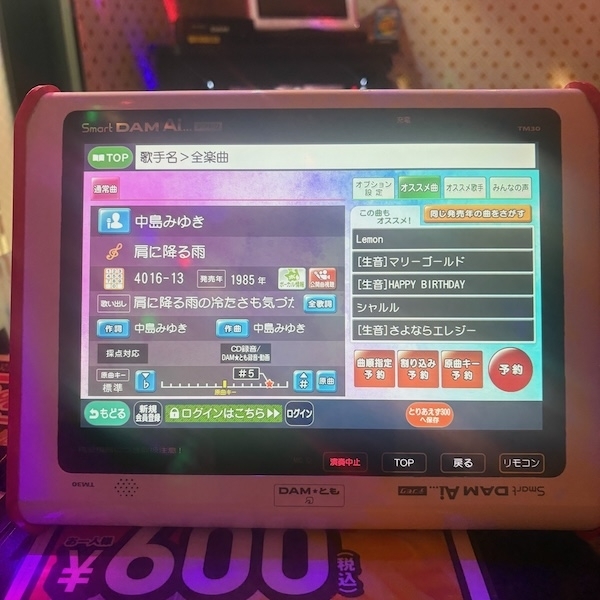

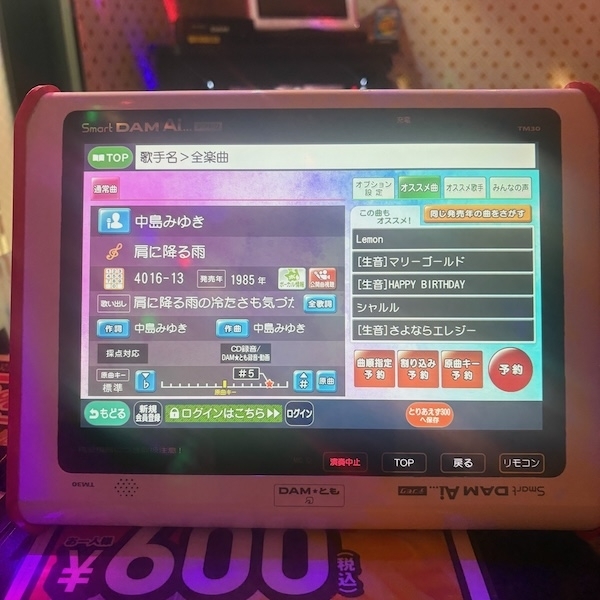

薬局で薬をもらうともう正午近い。昼飯は牛丼屋で簡単に済ませてカラオケ店に入った。猛暑の週末は涼しい部屋で歌うのが身体にやさしい。

中島みゆきばかり4時間歌った。歌ったのは、デビューアルバム『私の声が聞こえますか』(1976)から『はじめまして』(1984)までの曲。『愛していると云ってくれ』(1978)と『臨月』(1981)からの選曲が多くなった。

中島みゆきを特集したのは少し憂うつな気分に傾いていたから。絶望ソング「エレーン」も歌って、気分はスッキリした。気分が沈みそうなときには、あえて気分が沈む歌を歌うと心が晴れる。これは頭木弘樹『絶望名言』に学んだ。最後は「はじめまして」で締めた。

新しい歌も聴くことはあるけど歌えない。十代のあいだに聴いていた歌はソラで歌える。

さくいん:S先生、中島みゆき、うつ、頭木弘樹

原武史『歴史のダイヤグラム』に学部時代の恩師、藤原保信先生のことが書いてあった。

藤原先生のことは丸山眞男と対比して書いてある。丸山は1944年、応召されて中央本線に乗り、松本へ向かった。一方、1935年生まれの藤原先生は戦後、東京で働きながら夜間部へ通うために中央本線で新宿へ向かった。

藤原先生は学生時代の苦労について語ることはほとんどなかった。没後に刊行された私家版の自伝で初めて彼の半生を知った人は、私を含めて少なくないだろう。専門家の外側では藤原保信の名前も今ではきっと広く知られてはいない。

学部三年生のときに、成績が悪かったにもかかわらず、運よく藤原先生のゼミに入ることができた。それから卒業まで、ゼミ論文の指導を受けた。

先生は還暦を前に病気で亡くなった。亡くなったのは私が大学院にいたとき、その前に、病室で大学院を受けるための推薦状を書いていただいた。それよりも前、学部を卒業してメーカーに就職したときには、「労働者のために働きなさい」と励まされた。

推薦状を書いていただいたのに研究者になれず、労働者のために働くという激励も裏切ってしまったので、先生には合わせる顔がない。

ふだん本は買わずに図書館で借りて読む。今回は藤原先生のことが書いてあったので買って読んだ。読み終えてからは読書好きの母に貸した。

さくいん:原武史、丸山眞男、藤原保信

6月16日に受けた健康診断の結果が届いた。

肥満度要注意、コレステロールがB判定、腹部超音波で脂肪肝。それ以外はすべてA判定。

血圧、腎機能、血球、血糖値、いずれも問題なし。

前の週、ふつうに呑んでいたのに肝機能も前回より改善されていた。肝臓の線維化リスクを測るFIB-4 Indexも1.22で問題なし。

昨年よりいい結果。まずは一安心。

1998年、すなわち30歳のときに受けた健康診断から記録を残し、グラフ化している。

27年間の変化をグラフにしてわかることは、体重とBMIは悪化、肝機能は改善している。

腹囲と体重、いわゆるメタボから脱出できない。

酒の量は減った。でも、運動が足りない。といったところだろうか。

薬師丸ひろ子が出演している作品を探して、Amazonプライムから選んだ。日曜日の午後、前情報を入れずに妻と見た。

「コミカルに」と紹介文にあったので、てっきりコメディかと思っていたら違った。

とてもかわいそうな話だった。最後まで救いようのない悲しみが続いた。

ここまでかわいそうな気持ちになるのは、役者の演技がいいからだろう。薬師丸ひろ子をはじめキャストは皆とても感情豊かな表情を見せていた。

でも、話は最後まで見ているのが辛くなるほど悲しい話だった。

この人たちが救われる日は訪れるのだろうか。こんなに悲しみをこじらせてしまったら、専門家の介入なしには回復できないのではないか。いわゆる複雑性悲嘆。実際、誠は俊介のこじらせ具合に耐えかねて出ていってしまった。周囲の理解を得るのはむずかしい。

私の場合、悲しみと向き合うまでに20年、こじらせてしまった悲しみを解くのに、さらに20年かかった。彼らも悲しみと和解するまでに、これから長い時間を費やすだろう。

爽やかで心が見る前よりも少しあったかくなるハートフルムービー

紹介文にはそう書かれている。実体験のある私の心は悲しみがよみがえるばかりで、少しも温まることはなかった。この作品を見て心が温まる人は幸せな人生を送ってきた人だろう。嫌味でも皮肉でもなく。

さくいん:薬師丸ひろ子、悲嘆

南野陽子がアイドルとして大人気だった80年代、それほど彼女に興味はなかった。当時は菊池桃子に夢中だった。ついでに書けば、松田聖子はアルバムごと聴いていても中森明菜にも関心はなかった。テレビドラマ『スケバン刑事』も見ていない。

雑誌で言っても、南野陽子や斉藤由貴を特集する『ヤングマガジン』(講談社)ではなく、菊池桃子や島田奈美を特集する『Momocoクラブ』(学研)をときどき買って読んでいた。

これまたついでに書けば、アイドル雑誌では、『Bomb!』(ワン・パブリッシング)もよく読んでいた。歌詞と楽譜の別冊がついていたので『明星』(集英社)もときどき買っていた。

南野陽子を聴くようになったのは、『庭』をはじめてから。2004年にベスト盤を図書館で借りて聴いた。

動画でも南野陽子のヒット曲を探すようになり、偶然に「耳をすましてごらん」を知った。本田路津子の曲をカバーしたこの歌はとてもよかった。配信で購入して繰り返し聴いている。いまではカラオケでも歌う定番の一曲になっている。

本作にも、山口百恵「冬の色」をカバーしている。「はいからさんが通る」のように軽快な歌もいいけれど、昔の歌謡曲をしっとり歌いあげるところもいい。

南野陽子の歌声の魅力は、鼻濁音混じりのガ行にあると個人的には思っている。

シングル以外のアルバム収録曲もたくさん入っている本作には知らない曲が多い。これから南野陽子の世界をゆっくり楽しむ。

さくいん:南野陽子、80年代、菊池桃子、松田聖子、山口百恵、声

モルトウィスキーが好きでときどき呑む。一度にたくさんは呑まない。ショットグラスに注いで、炭酸水をチェイサーにして、香りを楽しみながらゆっくり呑む。氷と一緒にガブ呑みしてしまうジンとは味わい方が違う。

ジンに関しては、前に『ジン大全』を読んだ。今回は、モルトウィスキーの辞典を図書館で借りて読んでみた。

20年ほど前、毎週関西に泊まりで出張していた。その頃、大阪で定宿にしていたホテルの「図書室」(Library Bar)という名前のバーでモルトウィスキーを教えてもらった。教わった銘柄を一杯呑み、気に入ったら自分で買ってみた。

オーバンを知ったのはそれより前。記念日に行ったフレンチ・レストランでコースの最後にチーズと一緒に勧められた。子どもが生まれる前はよく食べ歩きをしていた。

エドラダワーは知り合いからもらった。グレンフィディックは30年以上前に、両親が海外旅行の土産に買ってきた。まだモルトウィスキーを置いている酒屋が少なかった頃。

私の好みはピートの香りが強く、個性的な味わいの銘柄。すっきりした味を楽しみたいときにはブレンデッドウイスキーを呑む。その点で、いま一番好きなのはラガヴーリン。

ほかにアランモルトも呑んだ記憶があるけど、どの種類だったかは忘れてしまった。

マッカランとかラフロイグ、ボウモアのような有名なブランドは実は呑んだことがない。

いまはラガヴーリンとタリスカーを持っている。大事にしていて、特別な日にだけ少しずつ呑んでいる。

さくいん:ジン、大阪

土曜日。海が見たくなり母を連れて鎌倉へ出た。いつもと違う場所へ行こうと思い、逗子行きのバスに乗り小坪で降りた。バス停は海岸から離れていたので、海まではだいぶ歩かなければならない。真夏日に89歳を歩かせるわけにはいかないので、漁港だけ見てまたバスに乗った。このあたりは若い頃、スクーターやクルマでよく走った。土地勘があるつもりでいたけど、バス停の位置は知らなかった。

金沢八景に戻り、なじみのワイン・ビストロ、Re:Viniへ。相変わらず母は食欲旺盛。少し辛めのペンネ・アラビアータとデザートに食べたあんずのゼリーがおいしかった。

日曜日に約束があったので泊まらずに帰る予定だった。ただ、母がお酒を呑んでいたので、バスで家まで送り届けた。

実家を出て、バス停には戻らず、反対側にある駅へ向かって歩き出した。途中、中学生の頃、好きだった女生徒の家が見えた。告白しようと何度も前を行き来した家。いまはなつかしいだけ。そのとき、ようやく初恋は遠い昔の思い出になったような気がした。

長いあいだ、彼女のことは忘れずにいた。人生において、あまりに早く訪れた最も苦しいときと最も悲しいときに、ただ一つ頼りとなった微笑みは容易に忘れられるものではない。彼女はこの世の苦しみと悲しみを忘れさせてくれる、礼拝したくなるような偶像だった。

その思いは、福永武彦『草の花』で、汐見茂思が千枝子に対して抱いていたような、愛していても触れることができない、聖なる存在への純粋すぎる信仰のようなものだった。

私は、彼女とのあいだにあった頼りないいくつかの接点と縁がないとしか言いようのない多くのすれ違いを思った。そしてふと、考えた。初恋が時の彼方へ霧消したのは娘の結婚が決まったからではないか。

こういう箴言を聴いたことがある。

男の多くは唯ひとつの愛をしか知らない。娘に対する愛がそれである。しかもそこにはあらんかぎりの愛がその劫苦とともにこめられているのだ。

この言葉がすべての父親にあてはまるのかはわからない。少なくとも私にはよくわかる。

娘への愛情は矛盾している。生まれたときからすべてを支配しているような奢りと、誰より崇高な存在で、とても遠くにいる感覚と。そして、いつか離れていく予感と。

息子にはそういう感覚はない。もちろん、息子もかわいい。でも、その愛情に娘に対するような複雑さはない。

帰りの電車のなかであの頃、よく聴いていた谷山浩子や原田知世を聴いた。

ようやく初恋を葬ることができたような気分になっていた。

さくいん:逗子、初恋、偶像、福永武彦、谷山浩子、原田知世

先月、娘の結婚相手に会った。すると今度は2歳年下の息子から「彼女に会ってほしい」と連絡があった。これから娘もしていたお試し同棲を始めるらしい。場所は、吉祥寺のピッツァリアを指定された。

実際に会ってみると、大事に育てられたことがよくわかる素敵なお嬢さんだった。

初対面にしては話は弾んだと思う。相手の家族の様子もよくわかったし、二人が仲良くしていることも伝わってきた。息子は口数の少ない男だけど、ベタ惚れなのはよくわかった。

帰宅してみると、思った以上に緊張していたみたいで、疲れを感じた。先方も同じだろう。

娘は半年同棲して結婚を決めた。というか、彼が演出にまで凝ってプロポーズしてくれた。

いまの若い人たちは同棲から入るから、なし崩し的に結婚するのかと思っていたら、そうではないらしい。婚約する前に正式なプロポーズを女性は待っているという。考え方が新しいのか、古いのか、よくわからない。

さて、今後はどういう展開になるか。私にできることは遠くから見守ることだけ。

夕方、妻と夕飯の買い物に出かけた。

今ごろ、娘も息子もパートナーと夕飯の献立を考えているのかな

数年前までは4人で暮らしていたのに、ずいぶん変わったと不思議な気持ちになった。

さくいん:HOME(家族)

選挙は必ず行く。今回も日曜日に夕方に期日前投票を済ませてきた。

今回、投票にあたり注目したのは、物価高対策。

先週、購読している日経新聞で「企業の配当金額20兆円」という記事を読んだ。記事は「個人消費の下支え期待」と見出しもつけていた。はて?

配当金をもらうのは「株を持てる」富裕層だけではないか。国民全般に行き渡るわけではない。給付や減税よりも、いますべきは儲かっている大企業への増税ではないか。

そう考えて、法人税の増税を公約にしている政党に投票した。

大企業が儲かり、株主に配当を出すのに、賃上げは渋る。これはおかしい。消費税を広く徴収しておいて、あとから恩着せがましく給付する。これもおかしい。

儲けている人から税を徴収して、広く再分配することは理にかなっていると思うのだけど。

さくいん:日経新聞

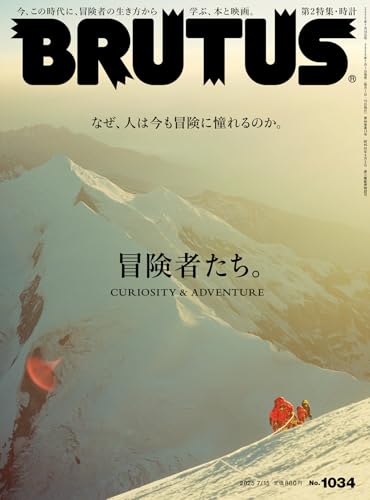

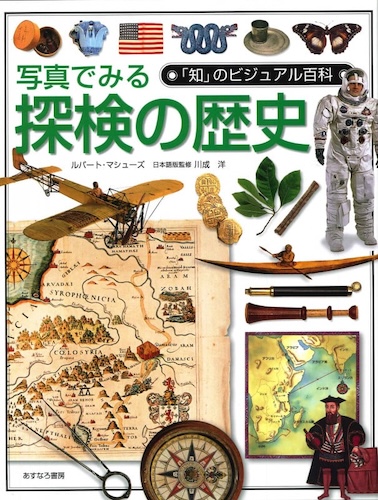

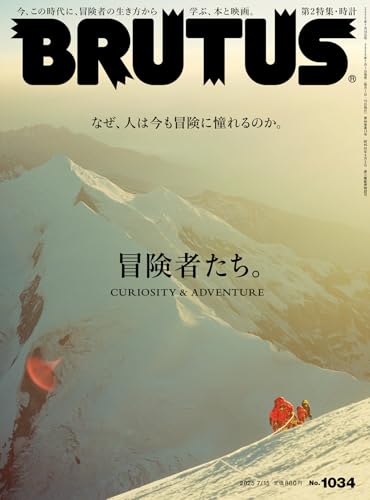

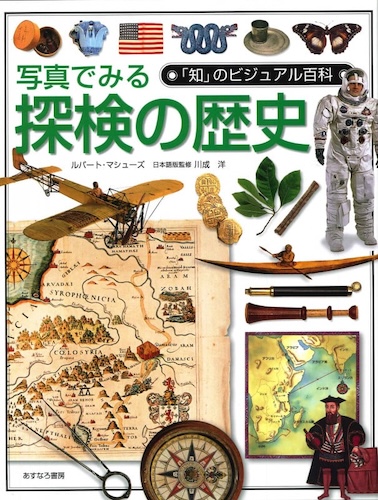

現代の冒険者を特集した雑誌を読んだので、冒険・探検に関する図鑑を図書館でさがしてあわせて読んだ。

冒険心のない怖がりなので、極地の写真や急斜面をスキーで滑走している写真を見るだけで震え上がってしまう。でも、冒険や探検の話を読むのは好き。

「なぜ挑むのか」。現代の冒険者の言葉を聞いても、「そこに挑戦すべき困難があるから」という応答しか聞こえてこない。そんな心境は私には理解できない。

雑誌では氷壁登攀や山岳レースなどのほかに、さまざまな冒険が紹介されている。なかでもモーターパラグライダーが一番怖そう。

いまも、何かしらの条件をつけて「世界初」の冒険を試みる人がいる。でも、人類として初めて極点に着いたり、世界最高峰に登頂した探検家の偉業には敵わないように思う。

冒険・探検がいまも続いている理由の一つに技術の進歩がある。技術が進歩したおかげで装備が進歩している。

もし、ピアリやアムンゼンと同じ装備品しかなかったら、現代の冒険家は同じ偉業を達成できないのではないだろうか。図鑑で写真を見ていると、「よくもこんな粗末な装備で探検ができたな」と驚く。

だからといって、現代の冒険に意味がないとは言わない。より高い性能な装備ができれば、より過酷な挑戦に冒険者たちは駆り立てられるだろう。

冒険movie・冒険book

『Brutas』の冒険特集号に、著名人がおすすめする冒険の映画と本のリストが短い文章を添えて付録として付いていた。これがとても面白い。これから見る・読むの参考になる。見たことのある映画はなかった。読んだことのある本も、新田次郎『孤高の人』だけ。備忘録を書き残しておく。

Movies

Books

私もお気に入りの冒険に関連する映画と本を一つずつ挙げておく。

映画は感想を残してある。「人生は冒険」という話。本のほうは、学生時代に読み返した、かつての愛読書。書名どおり、熱い青春の記録。

さくいん:新田次郎、植村直己

Twitter(現X)をフォローしている肝臓外科医の著書。前にも一冊読んだことがある。

ふだん目にしている投稿や前に読んだコラムと書いてあることに大きな違いはない。大切なことが繰り返し書かれている。

読んでみたかぎりでは、私のいまの飲酒習慣はすぐに改善が必要な最悪ではない。休肝日はあるし、うまくいくときには火金土の3日しか呑まない。接待や出張、飲み会など、外で呑む機会が減ったので、呑む総量も減った。

できていないのは酒と同量の水を飲むこと。これはダイエットのためにも有効と知っているけど実践はできていない。

あとは新しい対策を取り入れるというよりは、現在の習慣を継続することが大事。

本書を読んで明白なのは、アルコール度数が低いビールやワインはともかくとして、度数の高いハードリカーには擁護の余地がいないこと。ビールでさえジョッキはやめて「びん」からコップに注いで少しずつ呑むのがよいと説いているのだから。ところが、このハードリカーを呑むことが私の数少ない楽しみの一つ。

ウィスキーとジン。やめられないし、やめたくはない。でも、健康のためには量と回数は減らさなければなるまい。

父は晩年まで濃いウィスキーのロックを毎晩呑んでいて、亡くなった原因も肝臓ではなく、肺と心臓だった。若いときのタバコの吸いすぎがよくなかった。だから、タバコを吸わない私はいくら呑んでも大丈夫とはもちろん思わない。

2週間ほど前、久しくなかったことだけど、仕事でむしゃくしゃすることがあり、濃いめにマティーニを作ってガブ呑みしてしまった。勢いで呑んだり、やけ酒をあおったりすることはよくない。

最近は酒はひとりで呑むことが多い。ただでさえ友人が少ないのに、お酒が好きな友人はさらに少ない。いつでもお酒につきあってくれて、無理やりにでもお酒に誘ってくれた先輩のSさんは肝臓を悪くして亡くなってしまった。

呑みたいだけ呑んで早死にしたらそれまでよ、などとうそぶいていたこともあった。最近は考えが変わってきた。お酒も楽しみながら、健康に長生きしたい。

さくいん:マティーニ、ひとり

先月読んだ『幕末維新史への招待』の続編。新刊が運よく図書館で借りられた。

国際関係のなかで幕末維新史をとらえる、という視点は、前に読んだ石井孝『明治維新の舞台裏』にもあった。石井の研究は本書で「不朽の基礎文献」として紹介されている。

米英仏蘭露独。19世紀後半、外交戦略と国内事情はそれぞれに違う。各国の事情を知ると明治維新が多面的に見えてくる。

「はしがき」にあるように、本書は現代の問題にまでつながる視点を提供している。

たとえば北海道と沖縄県の成り立ち。この2章はとても面白かった。幕末までさかのぼると当時の状況は複雑混沌としており、多様な可能性があったことがわかる。北海道と沖縄県は初めからあったわけではない。幕末前までは明かに外国だった。

つまり、いま使っている「日本国」「日本人」という言葉でさえも歴史的産物であり、歴史理解を踏まえずに安易に使える言葉ではないことがわかる。

小ネタでは、ペリーが初来日したときは太平洋航路ではなく、インド洋回りだったことを知った。

幕末維新期の国際関係を理解するうえで時間感覚が現代とは異なるという指摘があった。欧米とのあいだでは通信も移動も数ヶ月かかり、本国で政治的判断を下して日本にいる外交官へ伝えるにはさらに時間がかかった。だから外交官は基本指針は本国から受けるにしても、かなりの部分で自力で判断して行動しなければならなかった。即時の意思疎通が当然という現代と異なる時間感覚が背景にあったことはとても重要に思える。

そこにはさまざまな、生々しいドラマがあったに違いない。

そういえば、再来年の大河ドラマは小栗忠順が主人公。主演は松坂桃李。ヴェルニーとの交流はどう描かれるか。楽しみ。

さくいん:明治維新、北海道、沖縄、NHK(テレビ)、松坂桃李

半年間、友人には会わずにソロ活に専念してきた。半年過ぎたし、すこし人恋しくもなってきたので、友人に連絡をしてみた。忙しい人だけれど、幸い、19日が空いているというので吉祥寺で会うことにした。

レストランで食事したあと小さな喫茶店でコーヒーを飲んだ。店員に「ちょっと声を小さくして」と注意されるほど談笑した。楽しい時間だった。

夜には、別の旧知の仲の人に渋谷で会った。ビストロでワインを2本空けてから、居酒屋に移動して焼酎を呑んだ。こちらも楽しい時間を過ごすことができた。

帰宅したのは10時。疲れは感じなかった。

「会いたい人には、こちらから会いに行かなければならない」と森有正がどこかで書いていた。

まったくその通り。会いたい人には「会いたい」と伝え、会えるときに会っておく。

これからはソロ活だけではなく社交も大事にする。配分は8対2くらいがいいだろう。

写真は吉祥寺で食べたスペアリブ。昼のボリュームが多くて夜はつまむ程度で済ませた。

さくいん:ソロ活(ひとり)、森有正

土曜日。昼と夜に人と会うあいだにMOMATへ久しぶりに行った。鏑木清方を見て以来か。

昭和100年、戦後80年の機会に、絵画が担った、また担わされた役割について再考を促す企画展。

敗戦後、軍部は戦争画を焼却しようとしたという。GHQの指示や、韓国での山田新一らの画策がなければ戦争画は残らなかったかもしれない。歴史を記録しようと書かせておいて、いざ破れたら消そうとする。軍部の姿勢は敗戦後まで醜い。

80年も経てば記憶は嫌でも風化する。こうした企画を通じて「語り継ぐ」ことは大切。

印象に残った作品。藤田の戦争画には圧倒される。プロパガンダとか戦争讃美とか、一言では括ることができない迫力がある。

川瀬巴水が朝鮮半島の風景を作品にしていたことを初めて知った。また、コレクション展で山口華楊を知った。「基地に於ける整備作業」。日本画の戦争画を見たのはたぶん初めて。「鴨」もよかった。

さくいん:松本俊介、靉光、藤田嗣治、香月泰男、川瀬巴水

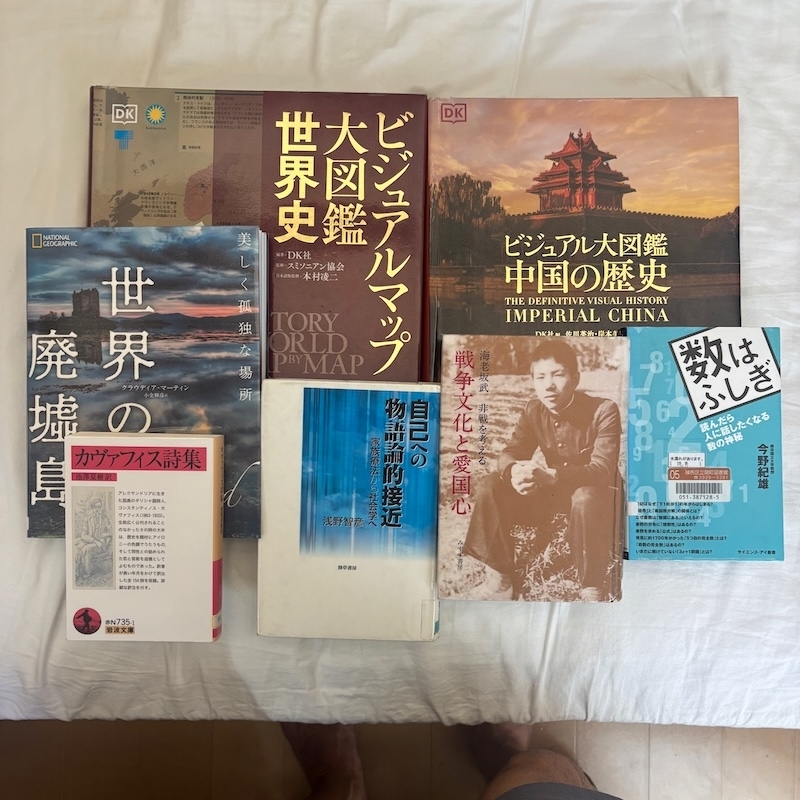

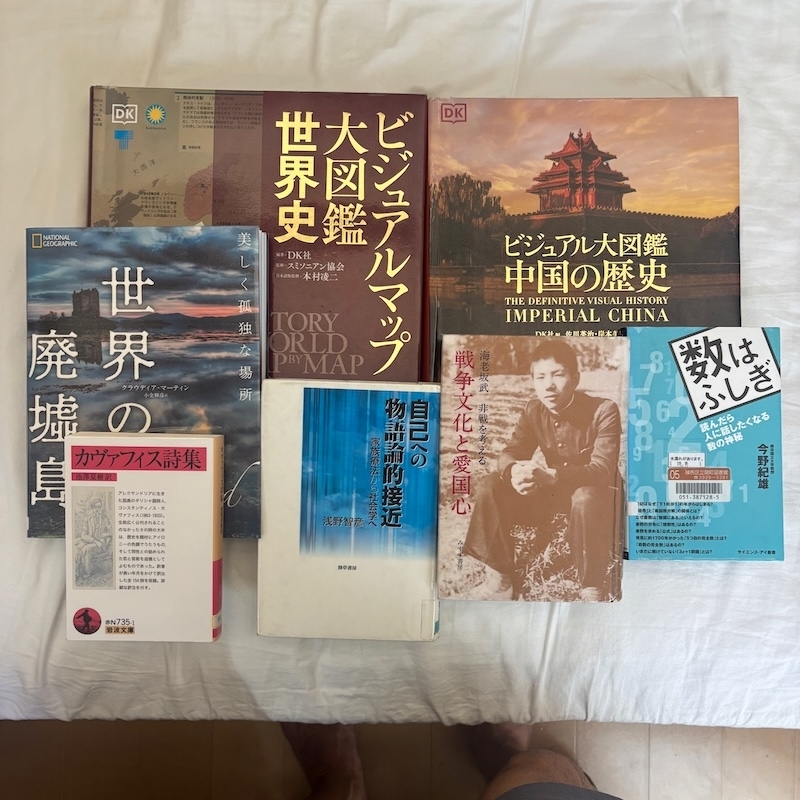

海の日のおかげで3連休。とても充実していた。人に会って食事して、美術館に行き芸術に浸り、最終日は図書館で予約していた本をまとめて借りてきた。大判の図鑑を2冊、専門書を1冊、詩集を1冊、中判の図鑑を1冊、手軽な数学の本を1冊。

最終日の月曜日。図書館から戻り、歩いて床屋へ向かった。猛暑のなか30分かけてたどり着くと月曜日で休み。祝日は営業していると思っていたら閉まっていた。

日傘のおかげで汗だくにはならなかったけど、日焼けしたみたいで腕はかゆくなった。

床屋の帰りはいつもインドカレーを食べる。この日は暑かったので冷たいそばが食べたくなった。よく行くそば屋で生ビールで喉を潤し、冷やし五目そばでお腹から涼しくした。

帰宅してお湯を浴び、横になったらまた眠ってしまった。

夜はスポーツジムに行っていた妻に頼んでうなぎを買ってきてもらい、一日遅れの土用丑の日とした。

こうして三連休は終わった。

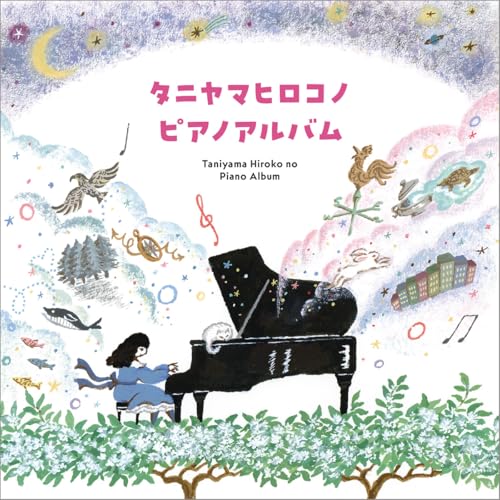

歌声が好きな谷山浩子。それだけではなく、彼女のピアノも好き。ピアノ弾き語りが基調になっているアルバム『眠れない夜のために』は繰り返して聴いている。本作は過去にリリースしたピアノ・アルバムのリマスター盤と合わせての2枚組なので、谷山浩子の世界をピアノで堪能できる。

音楽を言葉で説明するのは苦手なのでうまく書けないけれど、ピアノだけで聴くと独特な「谷山浩子節」があることが歌より一層よくわかる。

ピアノだけのこのアルバムでも、「すずかけ通り三丁目」「もみの木」「カントリーガール」など、『眠れない夜のために』に収録されていた曲に注目してしまう。

その一方で、歌でも聴いたことがない曲も多い。そういう曲は純粋にピアノ曲として楽しむことができる。

西村由紀江やアンドレ・ギャニオンなど、ピアノのインストゥルメンタルをよく聴いていた時期もあった。ジョージ・ウィンストンやリズ・ストーリーなど、ウィンダムヒル・レーベルから出ているピアノ音楽も図書館でたくさん借りて音楽ライブラリに入っている。

最近は、眠れない夜に目を閉じてバッハの「ゴルトベルク変奏曲」を小さな音で流して睡眠導入音楽にしている。

このアルバムも眠れない夜に聴く一枚になるだろう。

さくいん:谷山浩子、声、アンドレ・ギャニオン、バッハ

どこで知ったか記録がないけど、「読みたい本」のリストにあった。いま、一番関心が高いテーマなので、さっそく図書館で借りてきた。

なかなか読みにくい文体で、本じたいも古く灼けているので通読はできなかった。興味があり、少しは知識のある王羲之、陶淵明、李白、杜甫の章を選んで読んだ。

日本文学における孤独感や寂寥感というと季節の移ろいや恋人との別離、子どもとの死別などが思い浮かぶ。

私が読み取ったかぎりでは、中国文学における孤独感は季節感や別離とはそれほど関係がない。代わりに関わりが大きいのが、出世や社会との交わり。そういうものと否応なく切り離されたとき、孤独感にあふれた言葉が生まれる。

職業のうえで挫折して、順調だったビジネスパーソンの道から転落し、精神障害者で非正規社員となったので、私にもそのような孤独感が私なりによくわかる。

そうした孤独感を酒で紛らわしたり、雄大な風景のなかに溶け込ませたりする文学表現に魅了される。仕方なく孤独になる場合もあれば、進んで孤独な人生を選ぶ場合もある。私のように挫折して転落した孤独になじんでいき、それを受け入れていく場合もある。

とりわけ杜甫にはしみじみと感じ入る詩句が多い。解説者は、「つまりは、周囲と調和することの出来ない、或いは周囲から拒否された、孤独なる自己を凝視した結果、生まれた詩句」と書いている。まさに、こういうところに共感せずにはいられない。

共感するところはほかにもある。

けだし杜甫はその生活の道程において、人生の奥深くに潜んでおる一つの暗黒面につきあたって、その為に憂鬱にもなり煩悶もしたのであろう。そしてその憂鬱、その煩悶にたえて、それを克服しようとする、いたましい自己の姿の見たのであろう。このいたましい自己の姿を眺めたところから、その詩が生れたのである。

漢詩にある文語体のリズムが心地よい。簡潔で、それでいて趣深い。漢詩や、それを時に淡々と、時に熱量を込めて語る解説を読んでいると我が孤独感も少しは慰められる気がする。

そういえば、高校三年生のときの担任が漢文を専攻した国語科教員だった。大学受験での配点はたいして多くないのに楽しく勉強していたことを思い出した。

付箋を貼ったり、蛍光ペンで線を引きながら繰り返し読みたいので、ネット古書店で昭和33年初版発行の九刷(1970)を購入した。300円。送料込みで650円だった。

さくいん:中国、孤独、杜甫、暗黒

先週の金曜日は有給休暇にした。暑くて我慢ができないのでまず床屋へ行った。それから都心へ出た。行き先は東大本郷キャンパスの前にある弥生美術館。本郷へ行くのは初めて。

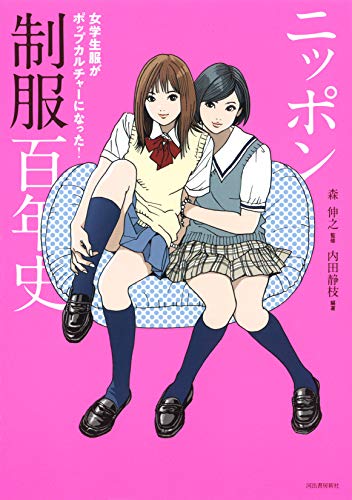

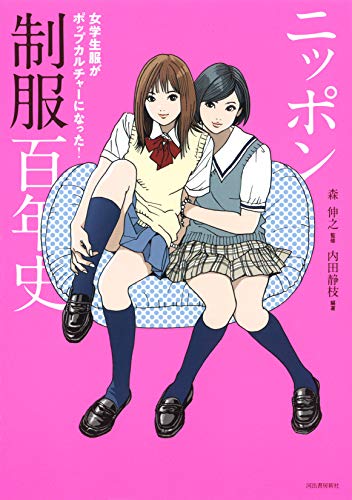

いつ買ったのか記憶はないけど、部屋に『ニッポン制服百年史』という本があった。弥生美術館で2019年に今回と同様の企画があり、そのときに作られたらしい。

実は、高校生のときに森伸之『東京女子高制服図鑑』(絶版)を買って持っていた。1985年頃のこと。実家を探しても見つからなかった。

横浜の南端に住み、山手の高校まで通っていた私は横浜の外のことは何も知らなかった。高校二年生の夏から渋谷にある英語学校に通いはじめた。冬からは代々木にある予備校(代ゼミ)にも通いはじめた。そうしてほぼ毎日、東横線で渋谷と代々木へ通うようになった。教室や電車で、これまでに見たことのない東京の高校生(しかも皆、横浜よりおしゃれ)を見かけるようになったので、どの制服がどの学校なのか知りたくなり、ベストセラーだった『東京女子高』を購入した。想定通りの実益があったことを覚えている。

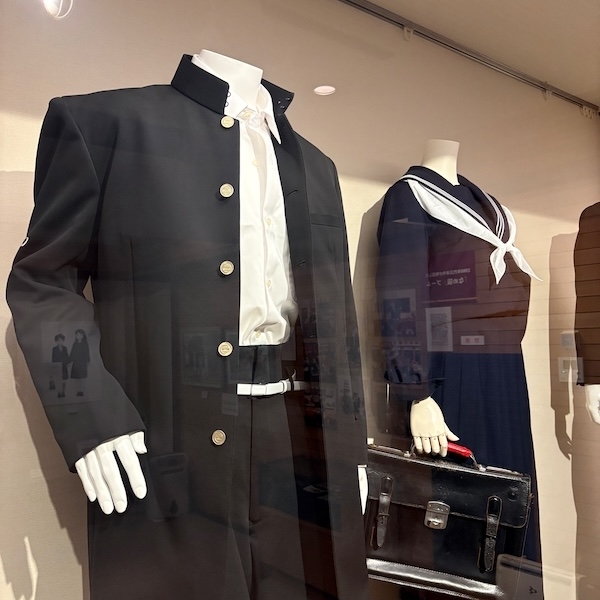

私自身は中高ともに詰襟だった。中学では校則が厳しく、「着こなす」という遊びの余地はまったくなかった。高校は緩かったので、いわゆる変形制服のそれほど過激ではないものを着ていた。上着は丈が長い中ラン、袖が本切羽で作りが丁寧だった。パンツは腰から裾まで幅広の中ドカン。なかには白いボタンダウンシャツ。夏は白いポロシャツで問題なかった。短ランはまだ流行っていなかった。

当時、変形制服では「Johnny Key」というブランドがメジャーだった。高校の合格発表の翌日、上大岡のイケダという店に買いに行った。それから卒業式まで変形学生服を着ていたけど、もう何も言われなかった。

展示では80年代を「ツッパリの時代」として、変形学生服に並んで横浜銀蝿のレコードや「なめ猫」の写真が展示されていた。おしゃれな高校生が闊歩する渋谷へ行くようになって「ツッパリ」風の自分の姿が時代遅れの田舎者に見えたことを思い出した。

「制服は学生たちのコミュニケーションのツール」であり、細かい差異化は自分らしさの表現でもあるという指摘には納得した。

驚いたのは最近の制服の進化。入学希望者を増やすためにおしゃれになっているのはもちろん、女子のスラックスなど男女の違いの解消、障害者のための着脱がしやすい服、多様な宗教に対応した服など。制服の世界にもDEIが波及していた。

我が家では娘も息子も、中高ともに制服がなかった。幼稚園も制服がなかったので制服を知らずに育ったと言っていい。娘は2010年代に中高生時代を過ごしたので、いわゆる「なんちゃって制服」を着ていたけれど、息子は部活のジャージで登校することが多く、制服らしい格好を見たことがない。成人を祝ったときのスーツ姿が初めてか。

とても暑かったので、予定していた東大キャンパスの散策はせずに地下鉄の駅へ戻った。

さくいん:80年代、横浜

弥生美術館を見てから、東大前駅で南北線に乗り、丸の内線に乗り継いで東京駅へ出た。ランチは丸ビルでビールとアラビアータ・パスタ。仲通りは木陰があり猛暑は避けられた。

午後は三菱一号館美術館で「ルノワールとセザンヌ」展を見た。

ルノワールとセザンヌ。どちらかと言われれば、ルノワールの方が好き。人物画が有名だけど、今回は風景画や静物画、人物画の背景に注目した。先週、難波田龍起の抽象画を見たせいか、背景やもののない空間の配色に目を留めた。背景の色遣いにより、モチーフの人物や静物が上手に浮かび上がっていることがよくわかった。

「セーヌ川のはしけ」、「イギリス種の梨の木」、「遊ぶクロード・ルノワール」、「ガブリエルとジャン」、「カリフラワー」がよかった。

企画展のあとに小展示室で見たクールベ「アルブスの風景」とシニャック「サン=ロペ」もよかった。

印象に残ったルノワールの言葉を転記しておく。

われわれの(印象主義の)運動で一番重要な点は、絵画を主題から解放したことにあるという気がする。私は、花を描いて、それをただ「花」と呼ぶことが出来る。それに何かの物語を語らせる必要はないのだ。

物語を描くのではなく、対象そのものを描く。この姿勢がやがて現代美術に受け継がれていったのだろう。

さくいん:三菱一号館美術館、ルノワール

金曜日の夜。実家で薬師丸ひろ子のコンサートを見た。

一曲目は「探偵物語」。中学三年生のときの曲。その頃は、これほど長く歌い続ける歌手になるとは思ってもみなかった。

薬師丸ひろ子は上手に年齢を重ねていて、美しさと可愛らしさ、つまり歌手と女優としての魅力を増大させている。「時代」の冒頭、マイクなしで歌う声量に驚いた。

持ち歌が素晴らしい。

松本隆、筒美京平、大滝詠一、中島みゆき、竹内まりや、南佳孝、井上陽水、阿木燿子、宇崎竜童、来生たかお、松任谷由実。

80年代に日本語ポップスを聴いていた世代にはまぶしい顔ぶれ。これに歳を重ねて魅力を増している歌唱力が加わるのだから、もう神々しいと言いたい。

最後に歌ったのは「Woman〜Wの悲劇より」だった。先週、NHKの歌番組で松本隆が「薬師丸ひろ子に書いた詞を彼女が歌うと想像以上の作品になる」と絶賛していたのを思い出した。

特別な演出もトークもなく、素晴らしい歌声だけをたくさん聴くことができて幸せなひとときを過ごした。

折しも、娘が秋のコンサートに応募してくれたけど落選の知らせを受け取ったところ。

録画するのを忘れてほんとうに惜しいことをした。

さくいん:薬師丸ひろ子、NHK(テレビ)、松本隆、大滝詠一、竹内まりや、中島みゆき、松任谷由実、80年代

猛暑対策にエアコンは必須。とはいえ、夏なのだから夏らしく過ごしたい。汗をたっぷりかいて水を浴びる。それも夏の楽しい過ごし方。

そう考えて、エアコンを使うのはできるだけ短い時間にしている。具体的には正午から3時までの3時間。洗濯物を取り込むときにエアコンを止める。

実際、私の部屋は南に面していて風通しがいいので、朝晩は窓を開け放して扇風機を回していればしのげる。日光が真っ直ぐ差し込む日中はエアコンをつけないと辛い。

汗をかいたら風呂の残り湯を浴びてシャツを着替える。エアコンが効いた涼しい部屋よりこういう過ごし方のほうが夏らしい、十分に快適。

妻は心配して一日中エアコンをつけるように言っているけど、言いつけは守っていない。

それでも、夜は昼と同じようにはいかない。窓を開けても熱帯夜では眠れない。仕方ないので朝までエアコンをつけている。

エアコンとともに欠かせないのが水分補給。グラスに氷を入れて炭酸水を飲む。

氷が解けたら台所に降りて氷を補充する。こうすることで定期的に席を立つし、炭酸水の節約にもなる。

筋トレとヨガ、ダンベルを持ってジャンプするエア縄跳びは暑くても続けている。

上の文章を書いたのは7月の上旬。ほかにも書いておきたいことや発信したいことがあり、掲載が遅くなった。

梅雨が明けて暑さはさらにひどくなり、最近は、午前中もエアコンをつけなければ過ごせない日も少なくない。数週間で天候はずいぶん変わった。いつまでこの暑さは続くのか。

夕方はエアコンを止めて外の風を入れている。