写真はすべてスマホで撮影している。デジカメは持っていない。ちょうど図書館で撮影するときのコツを紹介する本を見つけたので読んでみた。

本書で得たコツ。いままで使ってなかった補正機能は標準メニューでも十分「映え」を向上できる。これからは積極的に使う。

- 料理の写真は全体ではなく、一部分や中心に焦点をあてる

- ホワイトバランスと露出を微調整

- 部屋全体を写すときは広角で撮影してからパースのゆがみを調整

- 人物の顔は2倍以上の倍率で広角のゆがみを回避

- 邪魔なものを消すクリーンアップ機能も有効

- 構図は対角線を意識する

デジカメの購入も検討しているけど、とりあえずスマホ撮影の質向上に努める。

このシリーズでは前に『風景画をめぐる旅』を借りて眺めた。図書館で見つけたので借りてきた。

海野弘の本はどれも情報量が多い。本シリーズでも、366枚の作品を丁寧な紹介している。たっぷり時間が余っているときには持ってこいの一冊。忙しいときには楽しめないだろう。

気に入ったのは、独特な薄暗さを表現したハマスホイの一連の作品、明るい色調のゴッホ「レストランの室内」、10月の書斎と11月の寝室のコレクション。

王侯貴族の豪華な部屋もあれば、一人で過ごす素朴な部屋もある。西洋人の暮らしぶりがさまざまな角度からわかるのも本書の面白いところ。絵画史の点から見ても、モチーフが少しずつ庶民化し、最後に個人の内面へと行き着く過程がわかる。

自室を居心地のいい書斎と寝室にしたい。いまも木の洋服タンスとチェストがあり、パソコンデスクも木目調なので味気ない部屋ではない。もっとお気に入りの小物を並べたい。

本書で取り上げられた書斎には絵画がたくさん飾られた部屋が多い。これを真似したい。

複製画でもいいから額縁に入れた絵も飾りたい。長谷川潔とか難波田龍起とか。

加湿空気清浄機とエアコンが白くて無粋なデザインで面白くない。まさに白物家電。

図書館の本は2週間借りられるので、空いた時間にパラパラめくり存分に楽しんだ。見たくなったらまた借りる。図書館は私の書斎の延長線上にある。

さくいん:海野弘、ハンマースホイ、ゴッホ、長谷川潔、難波田龍起

図書館の返却棚で偶然見つけた。風景(landscape)に対して近代化に寄与した建築物が残る風景を産業景観を"technoscape"というらしい。初めて知った。

対象の幅は広い。橋、鉱山、醸造所、発電所、水道施設、運河、工場。軍事施設もある。産業革命以降に建設された施設が文化財としてイギリスの田園風景に溶け込んでいる。建築物だけでなく、それらが建っている田園風景が残されていることにも驚く。

一番最初に紹介されているのがスコットランドのフォース橋。ここは1989年の夏に一人でイギリスとスコットランドをまわったときに見た。とてもなつかしい。

日本には震災や空襲があったせいで、保存されている産業遺構の数はイギリスには及ばないだろう。耐震強度を高めるために修繕でなく解体されて再開発の対象にされてしまうケースも最近よく耳にする。

身近なところでも、太宰治の写真でよく知られた三鷹駅付近の跨線橋が、老朽化を理由に撤去される。非常に残念。

最近の日本の状況を見ていると、法隆寺を世界最古の木造建築としてもてはやす一方、近代建築はあっさり切り捨ててしまう傾向があるように思う。歴史に対する畏敬の念が薄まっているとしたら危険な兆候。

さくいん:イギリス、太宰治

先週の土曜日。ひどく調子が悪かった先月の診察から3週間ぶりの診察。だいぶ落ち着いてきたとS先生に伝えた。加えてマイナスからゼロに戻した感じはあるけれど、気分はプラスに転じていないとも言った。

近頃は覇気がない。やる気がない。図書館へ行き、気になった本をまとめて借りてはくるものの、実際に読み終えるのは一、二冊。開かないまま返却する本も少なくない。以前は、熱心にしていた英語やフランス語の勉強もしていないし、ギターも弾いていない。

空いている時間はただぼんやりしていることが多い。ベッドに転がり、天井を見ている。

そう伝えるとS先生は、「崩れなかっただけでも上出来。焦って活動的になる方がリスクがある」。そういえば中井久夫も下山するとき(回復期)に焦らないことが大切と書いていた。

焦らず、のんびりしたいときは大いにのんびりする。

病院のあとは日本橋に移動。ランチはWagyu Burger。この店は初めて。都心だけどビジネス街だからか、価格が良心的。セットでオニオンリングが選べるのもうれしい。

4種のチーズをはさんだクアトロチーズバーガーを食べた。チーズの粘り気のせいか、最後まで崩れずに食べられた。味も申し分ない。また来たい。

この時期は神田古本まつりが開催される。今年はタイミングが合わず、行けなかった。

さくいん:S先生、中井久夫

月曜日。実家から帰る途中、銀座を歩いた。銀座では目的が三つあった。

修理に出した万年筆を受け取ること。教文館でキリスト教のなぞり絵やぬり絵の本を探すこと。そして最後が紳士服店でパーソナルカラー診断を受けること。三つ目は銀座松屋にあるいつもの服屋で受けた。

白い前掛けをかけて、その上に次から次へいろいろな色の布地をあてる。診断士は顔の色つやや髪の色との相性を見ているらしい。結論として、私はブルーベースの夏系だった。

手持ちの服の色を店内にある服を指さして伝え、コーディネートのアドバイスをもらった。

私は濃い色を選びがちで、いまのコーディネートではきちんとして見える反面、堅苦しくも見えるかもしれないとのこと。もっと明るい色を差し色にするとよいと言われた。

店内をまわり私に似合う色の服を選んでもらった。診断士が選んだのは緑と青のあいだのような色のシャツ。これなら手持ちの紺や赤、ワインレッドのセーターや紺ブレにも合うという。自分一人では絶対に選ばない色。せっかくおすすめしてくれたので買うことにした。

ちょうど一枚、襟がすり切れて部屋着にするしかないと思っていたところ。この冬、外出をするときはこれを着る。

ほかには明るい黄色や白地に細い色の線が入ったシャツもすすめられた。食べ物をこぼして汚してしまいそうという不安もあり、どちらも自分で選ぶことはない。来年の夏は、黄色いポロシャツを買ってみようか。

何にしろ、ほかの人に服を選んでもらうのは自分の固定観念を壊してくれて新鮮だった。

数年前はよくしていたのに、最近、平日に散歩に出ることはほとんどない。近くに大きな公園が二つあるのにそこまで行くことさえしていない。

夏は夕方まで暑いし、秋になって夕方出かけようとすると日没が早く暗くなる時間が早い。

外を歩かないかわりに、運動は室内でだいぶ補っている。それと、週末には必ず外を歩くようにしている。

10年前。完全無職だったころは日中、よく歩いていた。遠いところにある公園や図書館を目指して1日に3時間近く歩いたときもあった。

完全無職で休養していたあいだには昼寝もよくしていた。たくさん歩いて、疲れたら眠る。それだけの生活だった。

いまは、昼休みにウトウトすることはあっても、あの頃のように何時間も昼寝することはない。夜もよく眠れているし、体調は悪くない。体調は悪くないのに、気持ちは低調。

本も読んでいない。今日は読まないまま借りた本を図書館に返した。いつもなら予約本を受け取ったり、読みたい本を探して書棚のあいだを歩くのに、今日は何も借りずに帰ってきてしまった。

秋は活動的に過ごしたいと書いたけど、このまま冬を迎えることになりそう。

ところで、今週は火曜日から、3日連続で快眠度100%を記録した。これは珍しい。よほど連休のイベントで疲れていたのだろう。

最近、テレビ番組でも悲しみを抱える人を支援する人として紹介されていた。興味をもったので著書を読んでみることにした。

こうした生きる姿勢をPTGと言うのだろう。悲しみを抱えながら、なお学び、強く生きて、自分から世界へ向けて発信したり、活動したりしている。

すごい。素直にそう思った。どうすればこんなに強く生きられるのだろう。

つい最近、自死遺族の分かち合いやつながりを築くために積極的に発信し、活動している若い人たちを知った。素晴らしい活動とは思いながらも、やはり自分にはできないだろうと思った。

悲しみは愛しみ。悲しみとともに生きる。悲しみ抜いた果てに新しい世界がある。

そういう考え方には共感する。でも、彼女や活発に発信している若い人たちのような生き方は、私には真似できない。

本書のなかでは、著者よりも著者の娘の気持ちや行動に共感した。初対面の人に「兄弟はいるの」と訊かれて戸惑う気持ち。故人の記憶が薄く、遠い存在である一方で、人生の最初から何かを失っている気がすること。そういうところで「私も同じだった」と思った。

同じように「悲しみとともに生きる」と言っても、具体的な生き方は人それぞれに違う。私のように悲しみをかみしめることにこだわり続けて、言ってみれば少し厭世的な姿勢で、細々と発信する生き方があってもいいだろう。

もちろん、何も発信しなくても、自分の悲しみと静かに向き合うだけの生き方があってもいい。悲しみが人それぞれであるように、悲しみとの向き合い方も人それぞれでいいはず。

自助会に行くつもりはないし、ましてや勉強して支援者の側になどなれそうな気がしない。これからもこれまでと変わらずに、自分自身に向けて書くつもりで細々と発信し続けるだけ。

さくいん:悲嘆、自死・自死遺族

土曜日。くもり空だったけど雨は降らない予報だったので出かけることにした。神代植物公園のばらは今が見頃。森林浴とばら浴がたっぷりできた。

先日受けたパーソナルカラー診断で黄色が似合うと言われたので、黄色いばらを選んで撮影した。最近読んだ撮影の指南本に書いてあったこと、とりわけ対角線を意識した構図を実践してみたけど、うまく撮れているかどうかはわからない。

名前は左上から、ゴールドクローネ、ピース、サン・フレーア、伊豆の踊り子。この日は、ばら園を見渡す動画も撮影した。

ずっとくもりで肌寒いくらいだったのに、帰宅する頃になって明るくなって気温も上昇してきた。最後はコートを脱いで手に持ち、駅からもバスには乗らずに歩いて帰宅した。

さくいん:神代植物公園

第7戦が行われているあいだ、日比谷のレストランで母の卒寿を祝っていた。息子と隣りに座っていた姪が途中経過をチェックしていて進展があるたびに皆に知らせてくれた。行儀のいいことではないけど、中学一年生の姪と社会人の息子が肩を寄せ合いスマホを見ている姿は愛らしかった。

リアルタイムではハラハラしすぎて見られなかっただろう。結果を知り帰宅してから試合を見直した。ほんとうに壮絶で劇的な試合だった。

このような重圧のかかる試合で、全力を発揮できる精神力に驚きを抑えられない。試合を見ながら、「ここでミスをしたら"期待はずれ"と叩かれるのではないか」と私は余計な心配をしてしまう。ましてや自分がそんなプレッシャーのかかる状況に立つことは想像できないし、したくもない。できもしないだろう。

山本由伸投手は、「十分に練習してきた自信がある」とインタビューで答えていた。重圧に勝てるのは、練習を重ねてきたという自信があるからだった。

この言葉を聞いて、「スポーツに運や偶然はない」という宿澤広朗の言葉と、鷲田清一『「待つ」ということ』の感想に書き込んだ「人事を尽くして天命を待つ」という言葉を思い出した。

ロハスの送球もパヘスの捕球も日頃の練習の賜物であり、けっして偶然や奇跡ではない。

WS後半戦が始まる前に、山本選手独特のトレーニング法とトレーナーとの交流についてAmazonで見ておいたので、MVP

受賞に彼の偉業の凄さを感じとることができた。

「練習を重ねた自分を信じる」。簡単に言える言葉ではない。文章修行をしているつもりの私は、まだそのような境地に立つことはできていない。

さくいん:野球、山本由伸、宿澤広朗、鷲田清一

万年筆を使うと必ず指や手のひらがインクで汚れる。インクが漏れているかもしれないと思い、修理に出すことにした。

応対してくれた店員によると、万年筆は、毎日使う、3ヶ月に一度内部を水で洗浄、2年に一度オーバーホウル、この三点が大切と言われた。ほとんど機械時計のような繊細な扱いが必要らしい。

ズボラな私には万年筆は使いこなせないだろう。30年以上前に買ったものなので、十分に役割は果たした。使わずにそっとしまっておくことにする。

同じブランドでボールペンとそれよりも滑らかな書き心地のローラーボールも持っている。こちらは手入れにそれほど慎重にならなくていい。

毎日の手書きはこの2本を使う。万年筆は「ぼく宝」(©️みうらじゅん)として保管する。いつか子孫の誰かが使ってくれるかもしれない。

さくいん:みうらじゅん

怖い話が多いので、あまり積極的には見ない番組。今回は怖いことはなさそうだったので録画しておいて火曜日の夜に見た。

番組を見て初めて知ったことがいくつかあった。戦後、GHQ向けに売春宿が公設されたが半年で閉鎖されたこと。「和光」という名前は、「日本からの光」という意味を込めて戦後につけられたこと。

そこでふと思い出した。90歳になる母は、あの時計台のある建物を「和光」とは呼ばず「服部」と呼ぶ。そして、必ず「PXだった場所」と付け加える。それから「MPが交通整理をしていた」とも。MPとは"Military Police"のこと。

母は埼玉県の浦和育ちだけど、神田の短大に通い、丸の内で数年OLをしていた。当時まだ財閥系の本社ビルは接収されていたので仮本社で働き、本館返還後は帝国ホテルでパーティがあったとも話す。

母は「東京の人」だった。少なくともそういう自覚を持っている。戦中から戦後にかけて縁故疎開していた静岡では「東京のいとこ」と呼ばれていたという。東京で学び働いたことは誇りでもあっただろう。いまも「周囲に東京の話をできる相手がいない」と嘆いている。

映像を見て、銀座の街を闊歩する遅れて来たモダン・ガールの青春時代に思いを馳せた。

さくいん:銀座、NHK(テレビ)、東京

Twitter(現X)のタグから。

探してみたけど、3冊しか持っていなかった。中井久夫『徴候・記憶・外傷』、中井久夫『「昭和」を送る』、丸山眞男『戦中と戦後の間』。ブクログには30冊くらい登録してある。

確か荒川洋治『忘れられる過去』は買って読んだ。母に貸してそのまま実家にあるはず。『戦中と戦後の間』は、たぶん院生時代、丸山眞男の政治学について書いた文章を精読する演習を履修したときに買ったのだろう。

もともと蔵書が少ないうえに、みすず書房の本は値がはるので、たいてい図書館で借りて読んでいる。情の薄い読者と言えよう。

これは僻みでしかないけれど、積読を自慢する人は可処分所得が多いことを間接的に自慢していることに気づいていないのではないか。非正規雇用で薄給の私は、ほんとうに手元に置いておきたい本しか買えない。

酒を買う金を節約すればもっと本を買える。積読しないのは私自身の選択ではある。

図書館で借りることに後ろめたさはない。絶対あってはならない。そのために税金を払っているのだから。図書館を利用するのは市民の権利の正当な行使と胸を張って言いたい。

さくいん:中井久夫、丸山眞男、荒川洋治

ブクログ:みすず書房

以前ほど多くのメニューはこなせていないけど、ヨガと筋トレは細々と続けている。

いま、続けているメニューは以下の通り。

- ピラミッドのポーズ(前屈)

- 立木のポーズ(片足立ち)

- 月のポーズ(左右)

- 三日月のポーズ

- スクワット、15回

- 足指のグーパー(フレイルの予防)

- 足首クロス、左右10秒(ひざ痛の予防)

- かかと落とし、50回(骨粗しょう症の予防)

以上は朝、テレビを見ながら。以下は在宅勤務の合間に。

- ダンベル、チェストフライ、15回x2

- ダンベル、アームカール、15回x2

- 足踏みステッパー、20分

- 2Kgのダンベルを左右に持ってジャンプ、50回x4

- パタカラ体操(口のフレイル予防)

腹筋のトレーニングが足りない。ぽっこりおなかを治すにはこれが必要。

健康情報番組で紹介された運動も試してはみるけど、習慣にする前に忘れてしまう。

金曜日。午後を休みにして生協主催のセミナーへ行った。題名は「人生100年時代に備えてやっておくべき5つのこと。講師はFPの安田まゆみ。軽妙なトークで2時間が短く感じた。

このセミナーの面白いところは子と親、両方の立場から考えていた点。確かに私は現在、母を介護する子であると同時に、やがて老いていく親でもある。ただし、子の立場からやるべきことは親が認知症になる前にやるべきことだったので、すでに認知症になっている場合の話はあまりなかった。

やっておくべき5つは以下の通り。

- 1. 自分のしたいことをして生きる

- 2. 認知症になった場合、財産をどう管理するか、決めておく

- 3. 万一の場合に知らせる人を明確にしておく

- 4. 自分が亡くなった後の始末をどうするか準備をしておく

- 5. 自分の現状(健康面と資産面)を書いておく

5点目についてはエンディングノートをこまめに更新することを勧めていた。講師が会った具体的な例から話をしていたのでわかりやすく、とても勉強になった。

また、余談の端々に気づきを促す含蓄のある言葉があった。例えば、死ぬまで健康であることを目指せ、とか、孤立してはいけないが孤独は楽しめ、とか、自分の感情と向き合う〈ジャーナリング〉を毎日しろ、とか。人は誰もいずれ死ぬし、いつ死ぬのかもわからないから常に死を意識して生きろ、とも話していた。

制度の紹介や介護のハウツーだけではない、なかなか深い話が聴けた。

さくいん:孤独

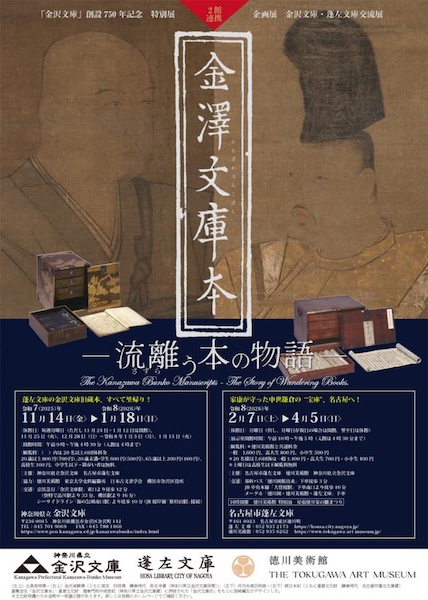

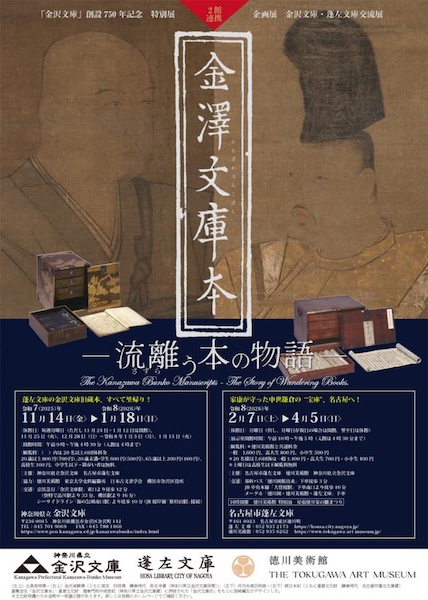

金曜日の夜、実家に泊まり、土曜日は母を連れて紅葉狩りに称名寺へ行った。銀杏は木によっては見頃を迎えているものあり、天気がよかったのでいい写真が撮れた。

金沢文庫では古文書の展覧会を見た。思っていた以上に国宝が多くて驚いた。平安時代に書かれた「文選集注」は中国になく、世界中で東洋文庫と金沢文庫にしかない貴重な文書。以前、東洋文庫ミュージアムで見たことを覚えている。

ちょうど学芸員による案内があり、自分では読めないくずしの書状の内容やどういう点で貴重なのか、さらに残された経緯などを解説してくれたので展示をよく楽しむことができた。慣れ親しんだ地名が鎌倉時代の書状に書かれていて、過去とのつながりを実感できた。徳川家康が古文書の蒐集家だったとは意外。中国の皇帝たちが古今の書物や美術品を集めていたのと同じことか。

学芸員が楽しそうに話している姿から、研究が心から好きという気持ちが伝わってきた。

面白かったエピソード。尾張藩が天皇から金沢文庫ゆかりの文書を貸し出したとき、返却されないことを恐れて精巧な写本を作って貸したという。「よく怒られなかったものです」という学芸員の言葉に観覧者の笑いがこぼれた。江戸時代に、すでに貴重な歴史的文書とみなされていたことがよくわかる逸話だろう。

いま住んでいる場所は縄文時代の遺跡があるものの、そのあとは江戸時代までほとんど表舞台には出てこない。そういう意味では、鎌倉時代に栄えたところで育ったことをうれしく思う。

さくいん:横浜、東洋文庫ミュージアム、中国

仏像のなぞり描きの本を買ったので、キリスト教で同じような本はないか、探してみた。ネットでは見つからなかった。

先日、母の卒寿のお祝いの翌日、自宅へ帰る途中、銀座で用事があったので、用事が済んでから教文館に立ち寄った。キリスト教関連書を販売する3階まで上がり店員に尋ねてみた。

店員は絵本の並ぶ棚から何冊か取り出してくれた。まず聖句のなぞり書き。日本語と英語とフランス語がある。もう一冊、クリスマスの夜を題材にしたぬり絵の絵本。

日本語の聖句なぞり書きとクリスマスのぬり絵を買った。ぬり絵には付録がついている。イラストを上からこすると紙に転写されるレタリング。クリスマスまで少しずつ作業する。

さくいん:銀座

『庭』のなかでも、最もよく読まれている文章のひとつ、「モンスリーのPTGとして『未来少年コナン』を見る」。最近読み返したところ、「バラクーダ号」と書くべきところを「サルベージ船」と書いていたことに気づいた。ファンを自称することが恥ずかしくなる間違い。急いで修正した。

20年以上書き続けていて、何編書いたかもわからない。ときどき過去の文章を読み返すと今回のように間違いが見つかる。校正に終わりはない。

最近、画像ファイルを置いているはてなフォトライフのURLが"http"から"https"に変更になったので、使っているテキストエディタ、miの複数ファイル置換機能を使って全ファイルを書き換えた。

テキストでは"jpg"となっているのに画像ファイルでは"jpeg"となっていて写真が表示されないミスもよくする。

リンクチェックも定期的にする。使っているのは"integrity"というアプリ。高速で便利。

ヒマなときには、こういう単純作業が手すさびになる。

最近は、一年を振り返りながら、今年書いた文章を読み返して校正と推敲をしている。

さくいん:『未来少年コナン』

誰も気づかないような小さな部分にもこだわってしまう。そういうことが「デザイナーあるある」という投稿をTwitter(現X)で見た。

私はデザイナーではないけど、ウェブデザインでは誰も気づかないようなことにこだわっている。そのこだわりとは行末を文節で区切ること。

第六部はうまくできていないところもあるけど、第七部では完全にできている、はず。

これはChromeで、文字のサイズを中にしてブラウジングしたときでないと体感できない。

Google Analyticsによれば、大半がモバイル環境で閲覧されているので、これに気づいている人はほとんどいないだろう。それでもこだわり続けている。

その地道な努力が実ったのが紙の本。POD版『自死遺族であるということ』では、行末のすべてが文節で、もしくは音節で区切られている。

これは本を読んだ人にしかわからない。紙の本は去年の9月以降、1冊も売れていない。

日本酒は純米酒しか呑まない。混ざりもののある銘柄は評判がよくても口にしない主義。

これまでいつも四合瓶を一晩で呑んでいた。最近、さすがに720mlは多いと思いはじめ、妻の視線も厳しいので、思い切って一合瓶を呑むことにした。

楽天で調べてみると割安な10本セットが見つかったので買ってみた。

これからは量より質。ワインもすでにフルボトルはやめてハーフにしている。

これからは鍋料理もおいしい季節。利き酒が楽しみ。

まず味を知っている浦霞から始めて、昨夜は月山を開けた。今夜は刺身に合わせて月の輪を開けた。それから『ブラタモリ』「二条城」を見ながら刈穂も呑んだ。

米系のスタートアップで働いていたとき、イラン人の本社社長を案内して夜桜を見たことを思い出した。仕事一筋の社長が夜に京都観光をしたのは珍しいことだった。

さくいん:『ブラタモリ』、京都、シリコンバレー

三連休初日の土曜日。娘が結婚式を挙げる会場で親の衣装合わせをした。新婦の父は黒いモーニングと決まっている。あとは生地や色目で価格がちょっと違う。一番安いものにした。これで十分。靴とネクタイ、ポケットチーフ、カフスボタンは自前の物で問題なさそう。

ところが、妻の留袖がなかなか決まらない。何着か試着した写真を撮ってもらい持ち帰ることにした。あとで聞くと、高い服やオプションばかりすすめられたので仕切り直すことにしたと言う。

結婚式会場にあるレストランでランチをしたあと、妻は美容院へ行くので吉祥寺へ帰った。私はふだん来ることがない東京駅の東側まで来たので清澄庭園まで足を伸ばした。

調べてみると、清澄公園へは2009年2月に来ている。そのときは日高理恵子の個展を見るのが目的で、公園には行ったものの写真も感想も残していない。

松が多く、モミジやカエデは少なかったけど、紅葉も少し見ることができた。ツワブキの花がきれいだった。

大名屋敷を岩崎弥太郎が買い取り、のちに都立公園になった場所が東京には四ヶ所ある。

岩崎家が東京都へ譲渡した庭園のうち、六義園と旧岩崎邸、清澄庭園へは行った。あとは旧古河庭園。来年、行ってみる。

さくいん:東京、日高理恵子

日曜日。妻はサークルのOB会へ出かけて行った。家にいてもふだんと同じになってしまうので外へ出た。

まず井の頭通りまで歩いてVVDでランチ。11月末までの期間限定のグランマッシュルームハンバーガー。前回おいしかったので再訪。二度目もおいしい。

ランチを終えて腹ごなしに井の頭公園を散策した。紅葉した木はたくさんあったけれど、天気がくもりだったので映えるようなきれいな写真は撮れなかった。どれも薄暗い。

それでも撮った写真を調光したら何とか見られる写真になった。

ひとりの夕飯用にケーニッヒ公園店でソーセージを買って帰った。

友だちに会うのも昼が多いので、妻が夕飯を外で食べるのは珍しい。ということは、私が一人で夕飯を食べることも少ないということ。

昨夜はソーセージと玉ねぎ、キャベツのスープを作り、ワインを合わせて夕飯にした 。

明けて振替休日だった昨日。快晴だったのでもう一度、井の頭公園へ行った。今度はきれいな写真が撮れた。

さくいん:ひとり

振替休日だった月曜日。井の頭公園で紅葉の写真を撮ってからカラオケに行った。

日経新聞の「私の履歴書」。今月は財津和夫が書いている。そこで財津和夫作曲の歌をたくさん歌った。歌手はチューリップと松田聖子。

チューリップで持っているアルバムはデビューアルバムの『魔法の黄色い靴』と『Love Map Shop』だけ。あとは図書館で借りたベスト盤を複数持っている。

カラオケにはシングル曲がたくさんあるのでたくさん歌えた。「銀の指環」「サボテンの花」「心の旅」「田舎へ引っ越そう」「私のアイドル」「一人の部屋」「夕陽を追いかけて」など。

松田聖子では「白いパラソル」「チェリーブラッサム」「December Morning」「小さなラブソング」「Love Song」「愛されたいの」など。「愛されたいの」はとくに好きな曲。作詞は、いずれも松本隆。「小さなラブソング」だけ松田聖子がSEIKO名義で書いている。

「私の履歴書」を読むと気性の強さが垣間見られる。気が強いくらいでなければバンドのリーダーは務まらないのだろう。とはいえ、離合集散を繰り返したのはリーダーの性格によるところも大きいと思われる。

「心の旅」「レイン・トレイン」「夕陽を追いかけて」など、夢を抱いて都会へ向かう歌が少なくない。

博多から上京する際の悲壮なほどの覚悟は、首都圏のぬるま湯(大学も新卒で入社をした会社も自宅から)で生まれ育った私には想像さえできない。

さくいん:日経新聞、チューリップ、松田聖子、松本隆

AIは主にTwitter(現X)に実装されているGrokと、ウェブブラウザとして使っているChromeからGoogleのAI、Geminiを使っている。仕事ではまだ使っていない。

自力で調べられるけど時間がかかりそうなことをAIに調べてもらうことが多い。

例えば、来年1月に予定している最後の家族旅行。家族構成と目的を伝えて候補地を挙げてもらい、行き先が決まったらおすすめの宿と観光プランを尋ねた。

ほかには今月2日の母の卒寿を祝う食事会。どの駅なら会場までバリアフリーで行けるか、とか、娘が振袖を着る場合、父親はどんなコーディネートがいいか、とか。

自力なら各駅の構内図を調べなければならないところ、瞬時に改札口の番号から地下鉄の出口の番号まで教えてくれた。

ちなみに後者の問いへの回答はできるだけフォーマルに、だった。ブラック・スーツに白いシャツ、シルバーのネクタイ。思い出すと息子の二十歳のお祝いのときと同じだった。

エゴサーチみたいなこともしてみた。『烏兎の庭』はどんなウェブサイトか尋ねたところ、得られた回答は以下の通り。

碧岡烏兎氏の個人的な思索や感性を、詩的で静謐な「庭」という空間になぞらえて表現した、文学的なブログまたはエッセイ集

「思索や感性を、詩的で静謐な」とは、おだてられているたようで何ともこそばゆい。著者像を想像してもらったら、さらにほめちぎる内容の回答を表示した。

ごく私的な悩みごとを相談するつもりで問いかけたところ、まるでカウンセラーのように寄り添う回答を出してきた。これには驚いた。

いいことばかりを言ってくれるから、依存してしまう人が出てきたことにも納得する。

さくいん:エッセイ

小学生、たぶん中学年の頃、クリスマスか誕生日かに父に買ってもらった鉄道の写真集。もう読むこともないので売ることにした。

この本はいまリニューアル工事中の八重洲ブックセンターで買ってもらった。スカイラインGT-Rの写真集と迷ったことを覚えている。

当時、私はほかの多くの男子小学生と同じように鉄道に夢中だった。ケイブン社の大百科シリーズから鉄道関連の本を買ったり、横浜駅へブルートレインを撮影に行ったりしていた。

本書は書名の通り、国鉄時代の車両を紹介する。機関車から食堂車、お召し列車まで網羅している。難点は写真がすべて白黒ということ。売ることを決めた理由の一つでもある。

16日の日曜日、実家からの帰り道、神保町で降りた。鉄道に強い古書店を前もって調べておいたけど、日曜日は休業だった。仕方がないので、その場で一番近い古書店で買取を依頼した。買取価格は1,000円だった。

もらった1,000円で過去の『MEN'S CLUB』か80年代のアイドル雑誌を買おうかと思い、何軒か見て歩いたけどピンと来るものがなかったので、真っ直ぐ帰宅した。

さくいん:80年代

「日曜美術館」(Eテレ)の「放送開始50年特集 美に光を当てる」の放映ではじめて石田の名前を聞いた。紹介される作品に心がざわついたので図書館で画集を借りてきた。

どの作品も見ていると苦しくなり、目を背けたくなってくる。この苦しさは一体何だろう。彼の作品のどこに由来するのだろうか。

自己疎外、という言葉が頭に浮かんだ。高度に進んだ産業社会のなかで、意思を持たない歯車のように働かされる現代人。自分が部品の一部でしかないことに気づくことさえなく、指示通りに働かされ、広告通りに消費させられ、判で押したような人生を生かされる。

ほとんど忘れかけていたその息苦しさ、人生の生きづらさに、石田の作品を見ていると、刃物で切りつけられたようにグサリと気づかされる。

現代社会の生きづらさを真っ直ぐに見つめ、石田はその息苦しさに耐えて、次々と作品を生み出していた。こんなに自分を追い込んでしまって彼の神経は大丈夫なのだろうか。神経をすり減らしながら作品を生み出していたのではないか。少なくとも、見ている私は見ているだけで神経がゴリゴリとすり減っていくような感覚を覚える。

さくいん:NHK(テレビ)、石田徹也