|

�o���J�i�C�Y�h�t�@�C�o�[���̃V�[�g��ڍ�����ɂ������ēˍ����ڒ��ڒ��Ȃ郂�m���J�����܂����B

�{���͓ˍ����ڍ�����������ł������̕����Ɣ��ʂ̈ד˂����킹�ڒ��Ɩ��O��ς��܂����B

➑̂����ꍇ�ɂ͂��̋Z�p�v�z���d�v�ł��B

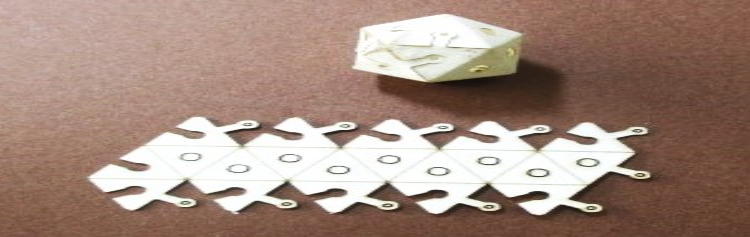

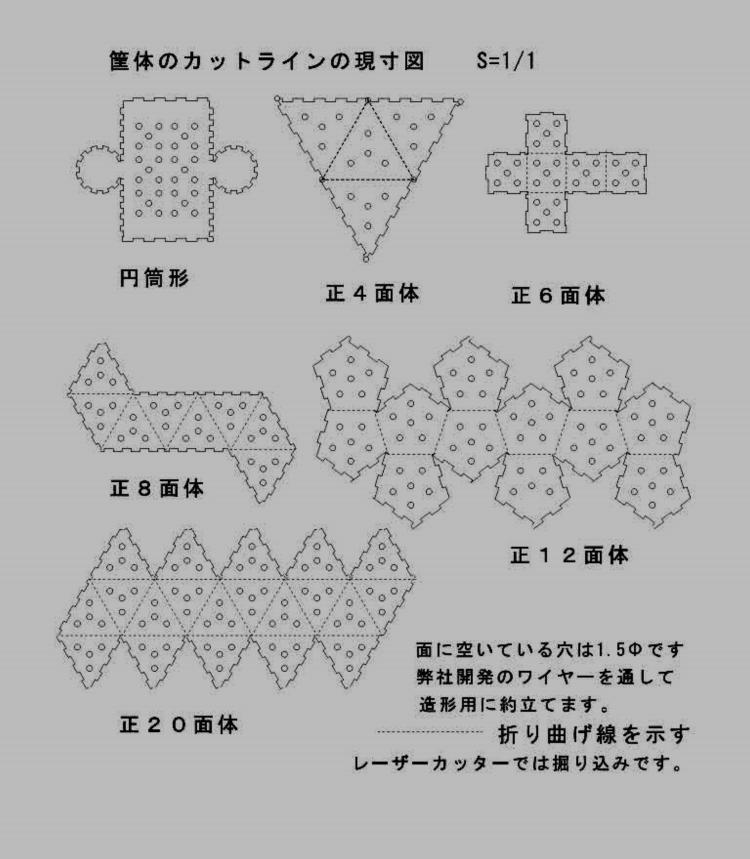

��̎ʐ^�ɂ���悤�ȓW�J�}�Ɛڍ��̎������܂��B

������~��➑́A��4�ʑ́A��6�ʑ́A��8�ʑ́A��12�ʑ́A��20�ʑ̂ł��B

����͊�{�Z�p�̑S�̂̒ł��B

�f�U�C���𐬂藧�����邽�߂̐ڒ��܂Ɛڒ������̊J��������܂��B

���̃f�U�C�����g���ĉ������邩�A�ǂ̂悤�ɐ������邩�͂��ꂩ��̉ۑ�Ƃ��܂��B

����➑̂��g���ĉ����o���邩�H��̌����������m�ł͂���܂�����Ȃ��L���悤�ɂ��v���܂��B

|

|

|

��̎ʐ^���ˍ����ڍ��Ɉڍs����O�̋Z�p�v�z�ł��B

�g�ݍ��킹�ڍ��ł��ˁB

���{���z�̏��̋Z�̒��Ɂu���ڍ��v�Ȃ���̂��L��܂��A�荞�݂�6�p�`�ł����A���̋Z�p�v�z���p���ی`�Ƃ��܂����B

�X�ɏ��̋Z�p�Ƃ��Ắu���������ڍ��v�Ȃ���̂�����܂����V�[�g��ł͏o���Ȃ��̂Ō��ڍ��̋Z�p�Ƃ��č̗p���܂����B

���l�̐����Ƃ��Ă͐ڍ��ʂ𐅕��̂����č��E������X�����A�O�������Y�����A�㉺������Z�����Ƃ��ĉ��肵�Đ�������Ȃ�B

���ݍ��킹�����_��XY�����ɂ���͗}�������A�y�����͎��R�ɓ����ƂȂ�܂��B

�`�Ԃ͈Ⴂ�܂����W�O�\�[�p�Y���������l���ƂȂ�܂����ˁH

�g�ݗ��Đڒ��ɂ͍��l�Ɍ����Ȃ�u������ɂ߂��E�E�E�E�v�ł����ˁH

���̌�ɐڒ��܂̉���I�Ȏg�����ɂ������W���^�C�v�Ƃ��ĉ��ʂɂ��ˍ����ڍ��Ɉڍs���܂����B |

|

| �������ڍ��E���ˍ����ڒ��ɂȂ�܂��B |

|

|

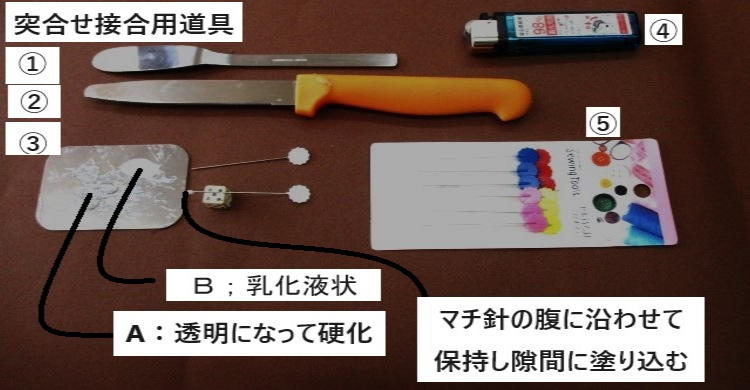

����̐���

�@�F�o�^�[�i�C�t�@10�����Ё~1���������x�i���M�p�R�e�Ƃ��ė��p�j

�A�F�y�[�p�[�i�C�t�@10�����Ё~1���������x�i���M�p�R�e�Ƃ��ė��p�j

�B�F�|���@45�����~65�����~0.2�������x�i�p���b�g�Ƃ��Ďg�p�j

�C�F���C�^�[

�D�}�`�j

B�F�|�_�r�j���i�����t��j

|

|

�ڒ����@�̐���

1�C➑̂��J�b�g�������m�̋Ȃ����ɉ����ċȂ��Ȃ�����B

2�C���ݍ��킹���������ԕ����ɐڒ��܂�j�Ɏ������Č��Ԃɂ����Ղ�Ɠh��B�i�\�ɏo�镔���ɂ͂͂ݏo���𑽂����Ȃ��j

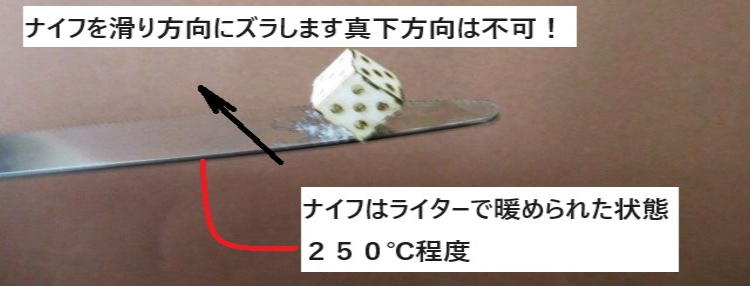

3�C�i�C�t�̗��ʂ����C�^�[�̉ł��Ԃ���M�i��1�����x�j

4�C���ݍ��킹�̕�����M����ꂽ�i�C�t�̕\�Őڍ��������M����B

�i���M���Ԃ͊T��60�b���x�ōd�����m�F�o���܂��A���̌�i�C�t����������ɂ��炵�ė����܂��j

5�C�e�ڍ�������L�v�̂ʼn��M�d���������܂��B

6�C���M������ΊO�����Ƃ��o���܂��B

7�C��h��ڍ����\�ɂȂ�܂��B

|

|

|

CAD�f�[�^�ɂ��˂����킹�ڒ��̍�}�����ł��B

�Z�p�v�z�Ƃ��Ă͒����I�ɕt�����킹���ꍇ�ƌW�����鉚�ʂ�݂��Đڒ�������̂Ƃł͐ڒ��ʐς��傫���Ȃ�̂ʼn��͂ɑς�����悤�ɂȂ�܂��B

�������艞�͂���f���͋Ȃ����͂ɑ��ėL���ɋ@�\����B

���R�ڒ��܂̐��\����ނɋ߂��@�B�I�v�f���K�v�Ȃ͓̂��R�ł��B |

|

|

| ���H��̓ˍ����ڒ��ׂ̈̍ו��̐����ł��B |

|

�V�[�g��̐ڍ��ł͉��L�̂悤�Ȑڍ����l�����܂��B

�@�@�i�؍H�̋Z�p�E�n�ڂ̋Z�p�E���c�t���̋Z�p��������Č��܂��A

�@�@�@�ڍ��ނ��P�Ȃ�m������u�Ԑڒ��܁A�����x�ڒ���

1�C�_�ڍ��i���ڍ��j

2�C���ڍ��i�ˍ����ڍ��j

�@�@2-1�A�����ڍ��@�@2-2�������ڍ��@�@2-3���ڍ��@2-4���ʐڍ�

3�C�ʐڍ�

�@�@3-1���荇�킹�@�@3-2�������ڍ�

�ڍ��ނ͉��L�̂悤�ȏ����ō���Ă��܂��ˁB

�� ��ނ̌��Ԃɓ��荞��ōd��������́B

�� ��ނ�\�ʂ�n�����Đڍ�������́B�i�����n�̐ڒ��j

�� ��ނ�傫���n�����Đڍ�������́B�i�o�ځj |

|

���������̘b�Ȃ�ł��������t���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȏ����Ȃ�ł����ˁB

�l�b�g�Œ��ׂĂ݂܂����E�E�E�E�E�E�E�B

���q�ƕ��q�̊Ԃ��߂��ƃt�@���f�����[���X�̗͂�����ƌ������炵���ł��B

���L���͂Ƃ͈Ⴄ�݂����ł��B

�ǂ����d�ׂ��I�r�Ă����t���A�d�ׂ̃I�r�Â炢�f�ނ���������A�f�ނ̕\�ʂɖ����o����f�ނ�����܂��ˁB

�o���J�i�C�Y�h�t�@�C�o�[�Ɛ|�_�r�j���[��ڒ��܂Ƃ��Ďg�����ꍇ�ɂ͑@�ۂ̖ڂ̊Ԃɓ��荞�݂��ꂪ�d��������̂ň���������t�b�N�I�@�\�ƃt�@���f�����[���X�̗̗͂����ƂȂ��ł����ˁH

���̗l�Ȏ����l���A�C�f�A�̍\�z�ɓ˂��i�ނ̂��I���V�����y�������E�ł��B

|

|

|

|

|

|