| |現地事情|旅日記(1)へ|写真|Menuへ戻る|HOMEへ| |

|

旅行記(9) ギャンツェへ |

[プロローグ] [2] [3] [4] [5][6] [7] [8] [9] [10][11] [エピローグ]

朝,町中を散歩する。

気温は15,6℃くらい,ちょっとひんやりするが,夏の軽い沢と同じと思ったら間違いない。

シガツェの町は,少し朝寝坊なのかこの時間人通りが少ない。でも横断歩道を青信号で渡っていても,車は全然スピードを落とさず,横切って行く。お店の前で,のんびり,角柱状のツァンパを揚げて朝食を提供する食堂みたいな店も開店しだした。すこし先のバスセンター付近はさすがに人だかりしている。

市街地の東を流れるニャンチュ川の方にも行ってみようかと思ったが,先に一周してきたHさんが,「あそこにはイヌが沢山うろついていた!」と云うのでやめた。

泊まったホテル,シガツェ飯店のルーム係りはせっかちだ。朝食を摂って部屋に戻ったら,驚いた!部屋の掃除とベッドメークをしてしまっている。まさか,この時間に,するなんて思ってもいなかったので,かばんは開けっ放し,荷物も散らかしたままである。あんまり気分のよいものではないよ!

| ギャンツェの白居寺(パンコル・チューデ) |

9:30 シガツェから南東へ,約90km,古くからインドとの交易で栄えてきた町ギャンツェに向かう。

両側に5000m級の荒涼とした山並み,その間を流れるヤルツァンポの支流,ニャンチェ川沿いの平地を進む。

周囲は5000m級の山々が連なっているのだが、それほど高く感じない。

この辺りではすでに4000mを超えているが,一帯のニャンチュ川流域は中央チベット一の穀倉地帯である。ところどころに麦畑と菜の花畑が広がる。その情景はとても4000mの高地だとは感じないから不思議だ。

ここに来るまでにラサ・シガツェで十分高度順化しているので,息苦しさは全く感じられない。

| ニャンチェ川沿いの平原は豊饒な穀倉地帯である。 でも度々洪水被害を受ける地帯でもあるという。 この乾燥地帯にも何年かに,一度は大雨に 見舞われることがあるだろう。 周囲は,荒涼たる裸山ばかり, 雨水は,一挙に流れ下り,比較的川幅の狭い ニャンチェ川はたちまち氾濫してしまう。 |

|

10:10 白朗(ペナム)という集落を通過。

10:30 ギャンツェ到着

ギャンツェの町はラサ,シガツェ,チャムドに続くチベット第4の都市とされているが,町自体はそれほど大きなものではない。(海抜4040m)

ニャンチュ川にかかる橋が架け替え工事中で,200m程上流の仮設橋(ヒューム管を並べて,上に土盛りしたもの)も崩れていて,バスは,河原の中を強行突破。ちょっとでも増水していれば渡渉不可能であろう。

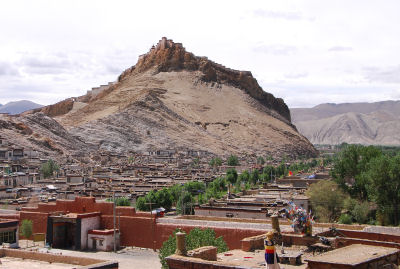

町に入って,すぐ目についたのが,右手の丘の上にど~んと聳える城塞らしきもの。

ラサからのガイドは,あいかわらず何も説明してくれないし,バスは止まってもくれない。

後でわかったのだが,これが「ギャンツェ城(ギャンツェ・ゾン)」。1903年,インドからヒマラヤを越えて侵攻してきたヤングハズバンド将軍が率いるイギリス軍と激戦が展開された場所である。

|

| ギャンツェ城跡 市内のひときわ高い丘に築かれている。 14世紀建立,その後何度も再建・修復が繰り返されている。 |

歴史的には,14世紀,パクモドゥ政権がギャンツェ・ゾンを造り,、チベット一の穀倉地帯の農業収入をバックに小王国がつくられたのがはじまりである。パンコル・チューデが創建されると,その門前町として発展し,中世・近世を通じてチベットとシッキム・インド(カリンポン,カルカッタ)を結ぶ交通と交易の要所として栄えた。

近世に入ると1904年,イギリス軍の侵攻によって締結された英蔵協定のもとに,ギャンツェに通商市場が開かれ,イギリスの通商代表部がおかれる。

しかし,今のギャンツェには当時の繁栄した面影は全く無い。当初はカンパ・ラを越えてヤムドゥク湖畔を通りカロ・ラを越えてギャンツェを経ていた中尼公路も,ヤルツァンポ河沿いの道が新設されると,ギャンツェは交易や交通の要所から外れて,単なる片田舎となってしまった。

10:50 「白居寺(パンコル・チューデ)到着

当初はサキャ派のお寺だったが,やがてサキャ・ゲルク・シャル派などが共存する仏教学問の中心寺として発展(1418年建立)。

広場から周囲を見回すと,丘の上は,頑丈な石壁が築かれていて白居寺の半周を囲んでいる。

1293年,モンゴル軍の侵入に備えて築造された長城の一部と思われる。

「大集会堂」

マニ車がずら~っと並んだ正門前を抜けた所にある広場に面して建つ。

入り口には,六道(地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天道)輪廻の曼荼羅が描かれている。

がらんとした大広間読経席の座布団の上に坊さんの袈裟が,人型状に置かれている,不在時も祈りを捧げている様を表しているという。

本尊の三世仏(過去、現在、未来の三仏)を祀っている。

奥には,6~7m高さの釈迦牟尼像,両サイドに167体の菩薩像・観音菩薩・弥勒菩薩・文殊菩薩・金剛仏・千手観音菩薩・ソンツェンガンポ像・パンチェンラマ9・10・11世の写真・・・・・

法隆寺壁画に酷似した壁画の一部が塗りつぶされているのが痛々しい!

どういう風の吹き回しか,特別に本尊台に上がり,一人ひとり拝ませていただいた。

少年僧が,魔法瓶に入れた溶かしたヤクバターを,灯明に注いで廻っていた。

2Fに上る。十八羅漢や大きな壁画や出来のよい立体曼荼羅。

|

|

|

| ずら~と並ぶマニ車 | 大集会殿 |

「パンコル・チョルテン」

次に,左隣に建つ巨大なストゥーパへ。ギャンツェクンブム(10万仏塔)とも呼ばれる。

8階,13層,高さ32.6m,1層から4層までの基壇は,四面八角,5層以上が円筒,80の門と79の小部屋をもつ。上部にはネパールの仏塔のように”目”が描かれている。建立は明の永楽12年(1414),落慶式は1427年,施主はカギュー派系のパクモトゥ政権の貴族だと云われている。

ここは,荷物を持っては入れない。1層の入り口で預けなければならない。10元で写真撮影ができる,もちろんカメラ持ち込みOkだ。

最初の部屋には,ある山の上で見つけられたという長さ:45cm,幅:15cm,厚さ:5cmくらいで「オムマニペメフム」と読めるという7文字(もちろんチベット文字)が浮き上がった自然石が置かれていた。自然のなせる偶然の業だとは思うが「へえ~」という感じである。

時計回りに各堂を覗きながら2層・3層と内部の狭い階段を螺旋状に登っていく。

絢爛たる色彩で描かれた釈迦牟尼,忿怒神,持金剛仏・・・,精緻なタッチで描かれた仏像・壁画が次から次へと現れる。仏教芸術,特に壁画に関心のある方は必見であろう。

5,6,7層の壁にはビッシリと息がつまるような,神々が抱擁しあう歓喜の壁画が描かれている。

時間切れで第5層(海抜高度4065m)から引き返す。

ゆっくり見て回るには1日2日くらいはこのギャンツェに滞在しなければ無理だろう。

いちばん上のテラスから振り返ると,背後の山に巨大なタンカ台とリンデン学堂が見える。

|

パンコル・チョルテン 密教的な色彩の濃いチベット仏教の世界観を, 建築的手法と仏画による絵画的手法, 仏像による彫刻的手法を用いて, 螺旋状に上昇しながら巡拝する立体空間として 構築した独特の外観をもつ仏塔。 チベット仏教屈指の建築物といわれている。 |

| パンコルチョルテン内部の仏像&仏画寸描 | ||

|

|

|

|

|

|

寺院を出てバスに戻る途中,先ほどOさんから借りた写真撮影料10元を返そうと,リュックから小銭入れを取り出し,紙幣を手に持ったのが悪かった。めざとく見つけた子供に,「マネー,マネー」といって付きまとわれたのには閉口した。沿海部は急速に経済発展している中国でも,内陸部とくに少数民族自治区においてはまだまだ貧困が支配している証拠であろう。

|

| リンデン学堂 本堂などがあるレベルより更に高い場所にある。 標高は優に4100mを超えているであろう。 修行僧も大変だな~といらぬ心配をしてしまう。 |

|

シャル寺へ |

朝来た道を戻る。

シガツェの手前20km付近で左折。チンコー麦とジャガイモ畑の中をおよそ3kmくらい行くと。小さな集落の中に緑色の屋根が見えてくる。シャル寺である。

途中に小水力発電がある。落差40mほどで,付近の集落の電燈を灯しているのか?

「シャル寺」

1087年創建の名刹。

主殿の屋根は深緑の瑠璃瓦葺きで,軒の飾りも多く,建築様式は中国の影響を強く受けている。こうなったのは,1333年,洪水により破壊した寺院を,元朝が資金援助して漢族の工人の手を借りて再建されたからだという。

現在,82人の僧侶が修行しているという。

最初に入ったのは,左手の「偏殿」と呼ばれるお堂。

これまた中国の宗・元様式のタッチの古い壁画(地獄や忿怒神)。

続いて「集会殿」

観音菩薩,釈迦牟尼像(光背は黄金製のガルーダ・蛇・像・・・・などが彫り付けされている),タンカ群。極彩色の壁画がよくぞ保存されている。

奥の仏殿には,800年前にヤルツァンポ河で発見されたという観音菩薩像,上部四周の壁は,2000体の小さな観音菩薩塑像がビッシリと埋め尽くされている。

経蔵には,14世紀 プトン・リンチェントゥプ(1290-1364)がチベット中から集めて編纂したという経典が数百巻保存されている。「シャル版」と呼ばれるチベット大蔵経である,後世のチベット仏教に大きな影響を与えている。

プトン・リンチェントゥプは,カギュー派のトゥプ寺で学び,若くしてシャル寺の管長に就任した。その学識と名声を慕って盛時には3000人余の僧がシャル寺に集ったという。

集会殿の周り一周は回廊形式になっていて,ここにもすこし薄れかかってはいるが,極楽・地獄・などの素晴らしい壁画が全面にわたって描かれている。

2階へ登って,白檀の仏像,インド様式のなまめかしい仏像,回廊部分の壁画を見学。

壁画はかなり風化が進み薄れかけている,そう長い時間を経ずして失われる可能性が大きいと思われる。いずこの寺院も同じだが,早急な修復保存作業が望まれる。

最後に,お寺のトイレを拝借。当然のことながら男女の別は無い。穴が四つあいているだけ,落とすと下から砂煙が吹き上がってくる。

|

|

|

| シャル寺本殿 瑠璃色の屋根瓦と飾りは完全に中国風だ。 田園の中の小さな集落の中ほどにひっそりと建っている。 |

||

|

シガツェのバザール |

シガツェ市街地の北部,チベット族が多く住むエーリヤ近くに,露天の自由市場がある。

観光客向けの土産物,仏像,数え切れないほど沢山の種類の装飾品,仮面,マニ車,お経,曼荼羅,胸飾り,靴,帽子,袋物類,薬草,衣料品,食器,糸,香辛料,干した羊肉や豚肉?まるまる1頭分・・・・・・。

3輪の手押し車に,白菜・らっきょ・チンゲン菜・巨大ジャガイモ?etcを載せて売り歩くお兄さんもいる。

御客はわたし達だけ,あまり繁盛しているようには見えなかった。

|

夕食は,EU社添乗員のOさんが,重いのをいとわず持ってきてくれた”そうめん”。

シェフが,圧力鍋を使用して茹でたとかで,すこし粘っこくなってしまったが,久しぶりの日本食に舌鼓を打つ。

| |現地事情|旅日記(1)へ|写真|Menuへ戻る|HOMEへ| |