寺報第60号より

合掌。立夏 新緑の候。皆さま如何お過ごしでしょうか?コロナ・・・収まりがつきませんね。段々と皆さまの顔を忘れていくようです。辛うじて法事は行っていますが、行事が全然できません。

お正月以来、節分・春季彼岸・永代供養祭・花祭りと年中行事をごく少人数で縮小気味に行いましたがさみしいもので、月行事の十日と十九日などは私と副住職でお経をあげるだけ・・・淡々と日々の仕事をこなすだけの毎日・・・頭を使わないので頭の中まで春爛漫です。早く元の生活に戻りたいと願いつつ今年の春も人と話をすることなく、花や木々と会話を楽しんでいました。そして今はもう初夏・・・なんと気象庁は梅雨入りを発表しました! 五月中旬なのに! 一年で一番爽やかで過ごしやすい五月が今年は無いのです。このまま雨の季節になって段々と蒸し暑くなってあの恐ろしい夏がやって来ます・・・せめてコロナだけでも落ち着いて欲しいですね。

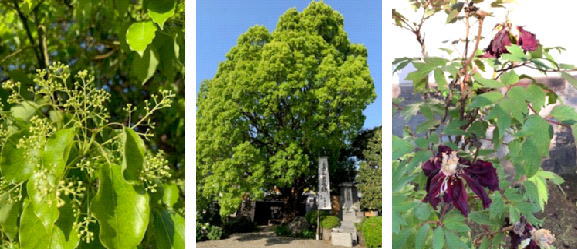

ところでこんな言葉をきいたことはありますか?「花の咲かない木は無い・・・」細かく言うと【苔類などは抜きにして】と言うことですが、種子植物では基本、どんな木もみんな花が咲くのですね。それが目立つか目立たないかの差はありますが。そこでよーく見てみると今の時期は花が満開です。これは発見でした。面白い!みんな一生懸命に花を咲かせて生きているのです。人間も同じですよね。目立つ人もいればそうでない人もいる・・・派手な花もあれば地味な花もある・・・それでもそれぞれに咲かせる花がある。そして派手に咲けば散るときも派手、地味ならば散るときも密やかに美しく・・・人の人生を植物の盛衰に垣間見た気が致しました。下の写真は春に美しく咲き誇った牡丹です。見事に枯れて花びらを散らしています。生きると言うことはこういうこと・・・ 隣には威風堂々、クスノキが新緑を晴れやかに繁らせています。

「若緑 川、流れて 枯れ牡丹」

一年の中で盛衰を繰り返す花、数百年単位で生きる木々、人生百年・・・紆余曲折、波瀾万丈、楽しいこと辛いこと、良いこと悪いこと、色々ありますよね。自分に正直に、与えられた場所で堂々と自分なりの花を咲かせて精一杯に生きましょう。涙あり笑いありでその後にはきっと何かしらの種が残ります。語らう友や家族の胸の内に想いとして永遠に生き続けます・・・

さて、未だに私たちの中に生き続ける日蓮聖人ですが、まさしく波瀾万丈の人生でした。己のためにあらず、全て世のため人のために生涯を送られた聖人ですが、前回は伊豆流罪までのお話しでしたね。弘長三年(一二六三)四十二歳で伊豆流罪を赦免された聖人は翌年、生まれ故郷の安房小湊へ戻ります。

しかし母の梅菊は重病で命が尽きようとしていたのです。そこで聖人は祈ります・・・その時のことが文書で残されています。

- 『可延定業書』

- 【日蓮、悲母をいのりて候いしかば現身に病をいやすのみならず、四箇年の寿命をのべたり。】

母梅菊は以後四年の寿命を延ばしました。

しかし、そんな喜びもつかの間、小松原法難が襲いかかります。聖人と弟子等数人は小松原というところで、かねてから恨みをもっていた東条景信に襲撃されるのです。弟子の鏡忍房と信者の工藤吉隆が殺され、聖人も額を斬られたうえ、左手を折られるという重傷を負わされました。あわや、というところで斬りつけた東条景信の落馬によって難をのがれた聖人は岩穴に身を隠され、通りがかりの老婆から傷の手当てを受け、命を繋いだのでした。寒い時期になると聖人の頭に綿帽子を乗せますがそれは、この小松原の法難でのこと、綿に血が滲んだ様子を再現したものだと言われています。今では、ただ冬に聖人が寒くないように綿帽子を乗せる風習のように見えますが、このような出来事があったことを知っておいて下さい。聖人四十三歳の時でした・・・

- 『南条兵七郎殿御書』

- 【今年十一月十一日、安房国東條の松原と申す大路にして申酉の時、数百人の念仏等に待ちかけられ候て、日蓮は唯一人十人ばかり、ものゝ要にあうものは、わづかに三、四人なり。射る矢はふる雨のごとし、うつ太刀は稲妻のごとし。弟子一人は当座にうちとられ二人は大事にて候。自身も斬られうたれ、結句にて候いし程に、いかが候けん、うちもらされていままでいきてはべり。いよいよ法華経こそ信心まさり候え。第四の巻に云く「しかも此の経は如来の現在すらなお怨嫉多し いわんや滅度の後をや」第五の巻に云く「一切世間に怨多くして信じ難し」等云云。】

小松原の法難の後、数年間、房州(千葉)にて弘教し、母の死を見届けてから鎌倉に戻ります。千葉、鎌倉を含め、五十歳までの間に日向・日頂・日持の三人が弟子となり、後の本弟子六老僧が揃うことになります。文永五年(一二六八)一月十六日、蒙古と高麗の国書が九州の太宰府に到着し、両国の国書は直ちに鎌倉に送られ、幕府はそれを朝廷に渡します。蒙古の国書は日本と通交関係を結ぶことを求めながら、軍事的侵攻もありうるとの威嚇の意も含めたものでした。

聖人は、『立正安国論』の正しさを証明する事実であると受け止め、執権・北条時宗、侍所所司・平頼綱らの幕府要人のほか、極楽寺良観、建長寺道隆ら鎌倉仏教界の主要僧侶に対して書簡を発し、諸宗との公場対決を要求したのですが、幕府はその主張を無視し、むしろ日蓮教団を幕府に従わない危険集団と見なして教団に対する弾圧を考え始めたのです。次回は龍口法難・・・

お知らせ

コロナ禍の中で各行事をどうしたものか思案中ですが方向性としては以下の様にします。

- 七月二十七日

- 施餓鬼法要 昨年同様 自由参拝にて実施

新盆供養は別途ご案内します。食事の類いは無しとします - 七月お盆棚経

- 昨年同様 実施 別途案内します

- 八月お盆棚経

- 昨年同様 実施 別途案内します

- 十月一日お会式

- 現状様子見ではありますが、なんとか形を考えて実施したいと思っています

現状は未定 - 月例祭

- 十日・十九日・日曜参拝・清掃奉仕

ワクチンの摂取状況により実施検討 個々の参拝は自由 - 法事について

- 現状 少人数で実施しております。休憩室での飲食は控えて下さい。場合によってリモートの法事を受付けます。

(四十九日やその他 不可能な場合もありますのでご相談下さい)

但し、PC・タブレットなど使用可能な方に限らせて頂きます。 - 令和六年 信隆寺開創四〇〇年 記念式典 記念事業 開催

- 現在計画中です。随時、お知らせ致します。

南無妙法蓮華経