人形の町−大阪松屋町

(Town of dolls, Matsuyamachi, Osaka)

−− 2004.01.08 エルニーニョ深沢(ElNino Fukazawa)

2004.05.04 改訂

■はじめに − 松屋町は人形の問屋街

昨年の2003年12月9日に私は初めて埼玉県岩槻市の土を踏み、そこが「人形の町」 −飾り人形の生産地− である事を知りました。私は翌10日に再度訪れ人形関連の写真を撮り、記事を纏めて昨年暮れに私のWebサイトに掲載しました。▼下のページ▼をご覧下さい。

2003年・人形の町−岩槻市(Town of dolls, Iwatsuki, Saitama, 2003)

これに触発されて、同じく「人形の町」として関西で知られてる大阪松屋町も調べてみようと思い立ち、正月早々街の写真を撮って制作したのが当ページです。大阪市中央区の松屋町(まつやまち)は地元では「まっちゃまち」と呼ばれ人形の問屋街です。しかも私が住んでる直ぐ近くで「私の庭」も庭、寝床とも言える所です。

■松屋町の人形今昔

(1)松屋町の人形の今

右の写真が「松屋町の今」の人形問屋街の入口の「まっちゃまち」商店街アーケードの入口です。

左下の写真はビル前面を広告塔にして大きな鯉に乗った金太郎(※1〜※1−2)をあしらって居ます。鯉幟も金太郎も5月の「端午の節句」(→後出)のアイテムです。

右がその金太郎の拡大です。金太郎は箱根の足柄山(※1−3)出身の伝説的怪童ですが「♪足柄山の金太郎〜♪」という童謡で有名で、私が幼少時は金太郎の腹掛(※1−4)をさせられました。

右がその金太郎の拡大です。金太郎は箱根の足柄山(※1−3)出身の伝説的怪童ですが「♪足柄山の金太郎〜♪」という童謡で有名で、私が幼少時は金太郎の腹掛(※1−4)をさせられました。

金太郎は向こう向きなので腹掛が見えませんが金太郎は必ず腹掛を着けて居ます。しかし腹掛など今の子は誰も知りません(←親も知らない人が殆ど)。時代は変わりました。

地下鉄鶴見緑地線の松屋町駅の在る松屋町筋に卸問屋が並んで居ます。

右は雛人形を売っている店です。毎日こうして人形を展示して居ますが、地元の私が見る限り、中々苦しそうです。嘗ては節句人形(雛人形や五月人形や鯉幟など)や結納品が主体でしたが、最近は花火や一般のおもちゃなどの割合が増えて来て居ます。現在人形店は40店舗程ですが、20年位前に比べると年々その数は少しずつ減少していて、去って行った店舗の後にラーメン屋が出来たりして居ます。これは単に長引く不況の所為ばかりでは無く、少子化や「床の間」の無い最近の家の構造や日本の歳時記教育の欠落など、「日本の家や家族の在り方」の変容と深く関わって居ると思われます。この様な見地からも、明治・大正の頃の「老舗の家庭教育」を見直す必要が有る、と私は考えているですが。

右は雛人形を売っている店です。毎日こうして人形を展示して居ますが、地元の私が見る限り、中々苦しそうです。嘗ては節句人形(雛人形や五月人形や鯉幟など)や結納品が主体でしたが、最近は花火や一般のおもちゃなどの割合が増えて来て居ます。現在人形店は40店舗程ですが、20年位前に比べると年々その数は少しずつ減少していて、去って行った店舗の後にラーメン屋が出来たりして居ます。これは単に長引く不況の所為ばかりでは無く、少子化や「床の間」の無い最近の家の構造や日本の歳時記教育の欠落など、「日本の家や家族の在り方」の変容と深く関わって居ると思われます。この様な見地からも、明治・大正の頃の「老舗の家庭教育」を見直す必要が有る、と私は考えているですが。

そしてもう一つは立地の問題が有ると思いますね。後で述べますが江戸時代迄は直ぐ近くの東横堀川迄船が入っていて松屋町筋が中心街だったのですが、近代以降海が埋め立てられ大阪の中心が少しずつ海側に移って行ったことに因り、たった1筋ですが、中心から外れた為に訪れる人がめっきり減って仕舞ったのです。

松屋町でも昔の様な7段も有る雛人形は売れなく成り、内裏雛だけとかケース入りの雛人形が多いのが現状ですが、それでも女の子が生まれて初節句(※2)の時はやはり簡易な雛人形を買う家が未だ圧倒的に多いそうです。松屋町も客の需要に合わせて低価格でコンパクトな品に重点を移し、更にドール・コーディネータなる肩書きを持つ人々が新しい需要を開拓したり、又インターネット上での宣伝や販売に力を入れつつ在ります。

(2)松屋町の人形の昔 − 瓦屋町の瓦職人

以上が「松屋町の人形の今」ですが昔はどうだったのでしょうか?...松屋町の人形は、意外にも近世の瓦製造に発します。

元和元(1615)年の大坂夏の陣で焼失した大坂の町を復興する為建築ラッシュに成り大量の屋根瓦の需要が発生し、その為に瓦職人が集まり瓦を焼いたのがこの辺りで、今でも松屋町の南隣に「瓦屋町」の町名が残って居ます。そして職人たちが仕事の合間に焼いた素焼の人形が人々に受け、今の松屋町に人形店が立ち並ぶ切っ掛けに成ったのです。

江戸時代の瓦職人は単に屋根瓦だけで無く、大きな鬼瓦や鯱(しゃちほこ)なども造り、今日の彫刻家的センスも有ったのですね、江戸時代中期の『摂津名所図会』(※3、※3−1)にも「南瓦屋町の瓦師」の仕事振りが描かれて居ます(左の図、△1)。図の奥の方に見えているのが鯱です。

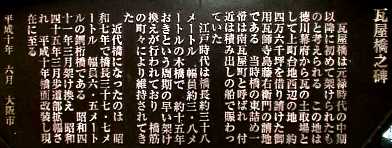

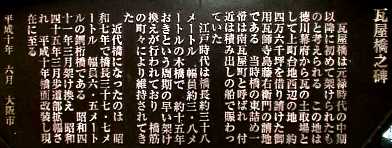

その瓦製造の最盛期が御用瓦師・寺島藤右衛門(※4)の時代で、それを顕彰した「瓦屋橋之碑」(下の2枚の写真)が東横堀川に架かる瓦屋橋に在ります。右下の写真は左下の説明部分を拡大したものですので、説明をお読み下さい。それに拠ればこの橋近辺が寺島藤右衛門の嘗ての請地で、現在のこの橋の東詰めが当時南瓦屋町(現瓦屋町2丁目)と呼ばれ積み出しの船で賑わっていたのです。そう、大阪は「水の都」、「浪速八百八橋」と言われ、今の中央区辺りは江戸時代迄縦横に運河が走り、瓦だけでは無く米相場の米も繊維も −因みに嘗ての繊維問屋街を船場(せんば)と言います− 全て船で運搬し、三十石船で淀川を通って京都と行き来して居ました。

{この章は04年1月29日に追加}

松屋町や瓦屋町を書いた序でに松屋町筋と直交する空堀通りにも触れて置きましょう。この通りは現在、空堀商店街に成って居ます(左の写真)。

空堀(からほり)の名称は豊臣秀吉が築いた大坂城の惣堀(そうぼり)に由来します。惣堀とは城の軍事的領域の外の城下町全体を包囲した堀のことで、防衛時には水を張りますが、通常は攻撃用に一部を空堀にして人が通れる様にして置くので、この名が付きました。往時の大坂城は今よりもずっと広く、東は猫間川、西は東横堀川、北は大川、南はこの空堀通り迄の城域を有して居ました。

東西に走る空堀通りの直ぐ南側が2〜3m低く成って居て、嘗ての惣堀(=空堀)の名残を見ることが出来ます。現在この空堀通り界隈は、市内では希少な昔懐かしさが残る場所の一つです。

{この章は04年1月10日に更新}

■結び − 地元の温故知新で新たな発見

物事には「切っ掛け」というものが有るもので、直ぐ近くの松屋町の事は「その内に」と思って居たのですが、冒頭に書いた様に埼玉の「人形の町」岩槻を訪れた事が「思わぬ切っ掛け」に成り当ページを作成しました。「私の庭」の寝床に近い所を調べてみたら色々な事が発見出来て非常に面白かったですね。しかもそのローカルな情景が『摂津名所図会』に留められて居た事も新たな発見でした。

誰でも自分が住んで居る町や村はそれなりにローカルですが、私はそんな「地元の温故知新」を訪ね歩いて居ます。それは「日本再発見の旅」の第一歩なのです。

>>>■その後 − 埼玉の「鯉幟の町」を掲載

このページは埼玉の「人形の町」岩槻を訪れた事を切っ掛けに制作しましたが、その後訪れた埼玉県加須市は「鯉幟の町」 −鯉幟の生産地− でした。しかも岩槻の時と同じく事前には全然知らず現地で初めて知りました。それを記事にしたページを掲載しましたので、▼下からリンク▼を張ります。

2004年・鯉幟の町−加須市(Kazo and carp streamer, Saitama, 2004)

「端午の節句」や鯉幟の起源についても記して在りますので、是非参照して下さい。これで人形の生産地、鯉幟の生産地、それらを販売する問屋街の三つ揃いと成りました。

{この記事は04年5月4日に追加}

φ−− おしまい −−ψ

【脚注】

※1:金太郎(きんたろう)は、

[1].源頼光の四天王の一人の坂田公時(又は金時)の幼名とされる。又、それに纏わる怪童伝説の主人公。相模の足柄山に住んだ山姥の子と言われ、全身赤くて肥満し、怪力を有し、熊・鹿・猿などを友とし、常に鉞(まさかり)を担ぎ、腹掛を掛け、角力・乗馬を好んだ。歌舞伎では怪童丸と言う。「今昔物語集」などに見える平安時代の実在の武人坂田公時を主題とする英雄伝説と山姥伝説とが室町時代に結び付いたもの。<出典:一部「学研新世紀ビジュアル百科辞典」より>

[2].(金太郎のものと同形の)小児用の腹掛。

[3].芸人の隠語で、阿呆。

[4].近世上方で、自惚れて居る人。

※1−1:坂田公時/坂田金時(さかたのきんとき)は、平安後期の武士。源頼光四天王の一。幼名、金太郎。相模国足柄山の山姥と赤竜との子と伝える。21歳の時、頼光に見出され、頼光の没後、行方不明。その童姿は強健と武勇の象徴。五月人形に作られ、歌舞伎では怪童丸の名で登場。

※1−2:山姥(やまうば)とは、[1].深山に住み、怪力を発揮したりすると考えられて居る伝説的な山の女。山女。鬼女。やまんば。

※1−3:足柄山(あしがらやま)は、神奈川県南西部に位置し、南は箱根山に連なる山。古代から東西交通の要路。峠の標高759m。新羅三郎義光の物語や、坂田金時(金太郎)の伝説で有名。

※1−4:腹掛/腹懸(はらがけ)とは、

[1].素肌に着て、胸から腹迄を覆う下着の一種。

[a].職人などが法被(はっぴ)の下に着るもの。背部は細い共布を斜め十文字に交差させて留めるる。多くは紺木綿で造り、前面下部に丼(どんぶり)という共布で作ったポケットを付ける。

[b].子供の寝冷え予防の為にも用いるもの。腹当(はらあて)。

[2].馬の腹に締める帯。はるび(腹帯)。〈下学集〉。

※2:初節句(はつせっく)は、生れた子が初めて迎える5月5日(男)又は3月3日(女)の節句。特に男子の初めての節句。はつのせっく。

※3:名所図会(めいしょずえ)は、各地の名所・古跡・神社・仏閣その他の由来や物産などを記し、風景画を書き添えた通俗地誌。1780年(安永9)秋里籬島(あきさとりとう)編・春朝斎竹原信繁画「都名所図会」6巻に始まり、「江戸名所図会」などが著名。

※3−1:摂津名所図会(せっつめいしょずえ)は、秋里籬島著、竹原信繁他画に依り寛政8〜10(1796〜98)年に発刊された。

補足すると、他に近畿地方の名所図会としては図会本の先駆けを為した「都名所図会」を始め、「拾遺都名所図会」「大和名所図会」「和泉名所図会」「河内名所図会」などが在る。

※4:寺島藤右衛門(てらじまとうえもん)は、近世大坂の町人で御用瓦師の当主の通称。初代三郎左衛門は、紀伊国粉河寺島(現和歌山県粉河町)の生まれで、大坂天王寺で瓦製造を行った。初代・2代共徳川家康の御用を勤めた。その後も1615(元和元)年に拝領した南瓦屋町と1630(寛永7)年に請地と成った瓦土取場を本拠に、上方筋の瓦御用を親類の京都・寺島惣左衛門と共に勤めた。大坂での瓦売権を持ったが、1820(文政3)年特権は剥奪された。<出典:「日本史人物辞典」(山川出版社)>

(以上出典は主に広辞苑です)

【参考文献】

△1:『上方風俗 大阪の名所図会を読む』(宗政五十緒編、東京堂出版)。

●関連リンク

@補完ページ(Complementary):飾り人形の生産地

2003年・人形の町−岩槻市(Town of dolls, Iwatsuki, Saitama, 2003)

@補完ページ(Complementary):鯉幟の生産地、「端午の節句」について▼

2004年・鯉幟の町−加須市(Kazo and carp streamer, Saitama, 2004)

「私の庭」について▼

ここが「私の庭」だ!(Here is the territory of Me !)

「老舗の家庭教育」について▼

阪堺電車沿線の風景−堺編(Along the Hankai-Line, Sakai)

古関裕而音楽の幅広さ(The variety of composition by Yuji Koseki)

水都・大阪について▼

浪速八百八橋(808 bridges of Naniwa, Osaka)

江戸時代の淀川の三十石船▼

私の淀川(My Yodo-river, Osaka)

地元を訪ねる心について▼

旅は身近な所から(Usual and familiar travels)

「日本再発見の旅」について▼

「日本再発見の旅」の心(Travel mind of Japan rediscovery)

「温故知新」について▼

温故知新について(Discover something new in the past)

Go to Main-menu

Go to Main-menu  Back to Category-menu

Back to Category-menu

右がその金太郎の拡大です。金太郎は箱根の足柄山(※1−3)出身の伝説的怪童ですが「♪足柄山の金太郎〜♪」という童謡で有名で、私が幼少時は金太郎の腹掛(※1−4)をさせられました。

右がその金太郎の拡大です。金太郎は箱根の足柄山(※1−3)出身の伝説的怪童ですが「♪足柄山の金太郎〜♪」という童謡で有名で、私が幼少時は金太郎の腹掛(※1−4)をさせられました。 右は雛人形を売っている店です。毎日こうして人形を展示して居ますが、地元の私が見る限り、中々苦しそうです。嘗ては節句人形(雛人形や五月人形や鯉幟など)や結納品が主体でしたが、最近は花火や一般のおもちゃなどの割合が増えて来て居ます。現在人形店は40店舗程ですが、20年位前に比べると年々その数は少しずつ減少していて、去って行った店舗の後にラーメン屋が出来たりして居ます。これは単に長引く不況の所為ばかりでは無く、少子化や「床の間」の無い最近の家の構造や日本の歳時記教育の欠落など、「日本の家や家族の在り方」の変容と深く関わって居ると思われます。この様な見地からも、

右は雛人形を売っている店です。毎日こうして人形を展示して居ますが、地元の私が見る限り、中々苦しそうです。嘗ては節句人形(雛人形や五月人形や鯉幟など)や結納品が主体でしたが、最近は花火や一般のおもちゃなどの割合が増えて来て居ます。現在人形店は40店舗程ですが、20年位前に比べると年々その数は少しずつ減少していて、去って行った店舗の後にラーメン屋が出来たりして居ます。これは単に長引く不況の所為ばかりでは無く、少子化や「床の間」の無い最近の家の構造や日本の歳時記教育の欠落など、「日本の家や家族の在り方」の変容と深く関わって居ると思われます。この様な見地からも、