(4/10)

第一章

三

その年、嘉永六年の十一月には、半蔵が早い結婚の話も 妻籠 の本陣あてに結納の品を贈るほど運んだ。

三

|

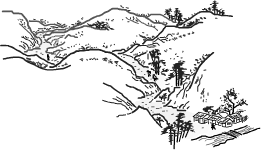

| 妻籠宿 |

・・・・・・・・・

気候はめずらしい暖かさを続けていて、炉ばたも楽しい。黒く煤けた竹筒、魚の形、

その自在鍵の天井から吊るしてある下では、あかあかと炉の火が燃えた。

・・・・・・・・・

「お民、おいで。髪でも直しましょう。」

おまんは奥の坪庭に向いた小座敷のところへお民を呼んだ。 妻籠の本陣から来た娘を自分の嫁として、「お民、お民」と名を呼んで見ることもおまんにはめずらしかった。 おとなの世界をのぞいて見たばかりのようなお民は、いくらか羞を含みながら、 十七の初島田の祝いのおりに妻籠の知人から贈られたという 櫛箱なぞをそこへ取り出して来ておまんに見せた。

「どれ。」

おまんは襷掛けになって、お民を古風な鏡台に向かわせ、人形でも扱うようにその髪をといてやった。 まだ若々しく、娘らしい髪の感覚は、おまんの手にあまるほどあった。

「まあ、長い髪の毛だこと。そう言えば、わたしも覚えがあるが、 これで眉でも剃り落とす日が来てごらん――あの里帰りというものは妙に昔の恋しくなるものですよ。もう娘の時分ともお別れですねえ。 女はだれでもそうしたものですからねえ。」

おまんはいろいろに言って見せて、左の手に油じみた髪の根元を堅く握り、右手に木曾名物のお六櫛というやつを執った。 額から鬢の辺へかけて、梳き手の力がはいるたびに、お民は目を細くして、 これから長く姑として仕えなければならない人のするままに任せていた。

・・・・・・・・・

「お民、来てごらん。きょうは恵那山がよく見えますよ。妻籠の方はどうかねえ、 木曾川の音が聞こえるかねえ。」

「えゝ、日によってよく聞こえます。わたしどもの家は河のすぐそばでもありませんけれど。」

「妻籠じゃそうだろうねえ。ここでは河の音は聞こえない。そのかわり、 恵那山の方で鳴る風の音が手に取るように聞こえますよ。」

|

| 馬籠峠 |

「そりゃ 馬籠はこんな峠の上 ですから、隣の国まで見えます。どうかするとお天気のよい日には、 遠い伊吹山まで見えることがありますよ―」

・・・・・・・・・

| 前に ← | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | → 次へ |