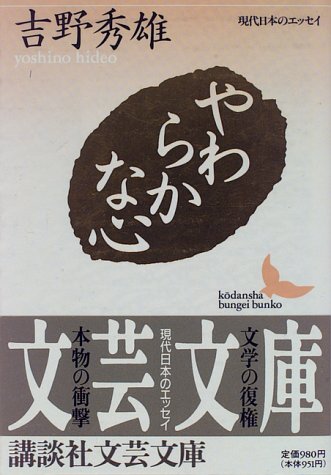

やわらかな心(1978)、吉野秀雄、講談社文芸文庫、1996

明治時代の奇書を渉猟するある作家は、濫読する楽しさは思いもかけないところで人物や出来事がつながるところにあると述べている。確かに読書をある程度進めていくと人々のつながりが見えてきて、これまで心のなかにばらばらに散らばっていた作家や作品が星座のように意味を持った配置となって感じられてくることがある。 吉野秀雄を読んでみると、そんな風に一つ一つ点をつなぐ旅路の途中で、見晴らしのいい丘に立った気がする。 吉野秀雄を読む直接のきっかけとなったののは小林秀雄の書評。 「わたしは物識りではなく、珍しい話などはできない。ただ終生身にしみてはなれないことを直示するのみだ」と著者はいっている。私は、職業柄、いろいろな種類の文章に接してきたが、著者のいうような文章にしか、近頃は心を動かされなくなった。(『全集 第十三巻』、新潮社、2002) 吉野秀雄へ続く道はずっと前から敷かれていた。 はじまりは八木重吉。小学三年生のとき、青森生まれで岩手の大学を出たばかりの先生から、谷川俊太郎『ことばあそびうた』や高村光太郎「牛」、山村暮鳥「いちめんのなのはな」などの詩と一緒に八木重吉の「雲」や「涙」「豚」を教わった。「イーハトーブ」という言葉も。 重吉の妻とみ子は、重吉の死後二十年して吉野秀雄の妻となった人。吉野が初めの妻、はつ子をどれだけ愛し、また彼女を失くして悲しんだか、そのうえでどれほどの覚悟でとみ子と結婚し、さらにとみ子の前夫重吉にたいする尊敬を深めていったか、「前の妻・今の妻」「宗教詩人八木重吉のこと」の二つの随筆に余すところなく書かれている。 重吉は生前、詩集「秋の瞳」の一作しか出版することができなかった。現在出版されている詩集は重吉自身によって作品としてまとめられていた「貧しき信徒」に加え、後に見つかった手稿を吉野秀雄と彼の息子、陽一がまとめたもの。 この事実は知っていたけれど、「<創元選書> 八木重吉詩集」の出版を後押ししたのが、当時創元社を仕切っていた小林秀雄であったことは今回、はじめて知った。私の知るかぎり小林に重吉についての文章はないけれども、吉野によれば昭和22年に吉野宅で重吉について語り合ったという。 吉野ととみ子の結婚式については、前に山口瞳の随筆で読んだことがある。山口は寿屋で開高健の同僚だった。開高健といえば、最近読んだ辻邦生の随筆集のなかで、そのおおらかな人柄を味わい深く書いた追悼文が印象に残っている。 その辻邦生に教えられ、森有正を読みはじめた。その読書はおそらく、いや、間違いなくキリスト教を通じて、八木重吉へ還っていくだろう。 それらの道には、すぐに還る近道もあれば、遠回りをして戻る道もある。戻るだけでなく、新たな枝葉が芽吹くこともあるに違いない。 一つの読書が、次の読書を導く。心に残る読書を振り返ってみると、夜空に遠く、いくつもの星座が静かにさざめいているのが見える。 |

碧岡烏兎 |