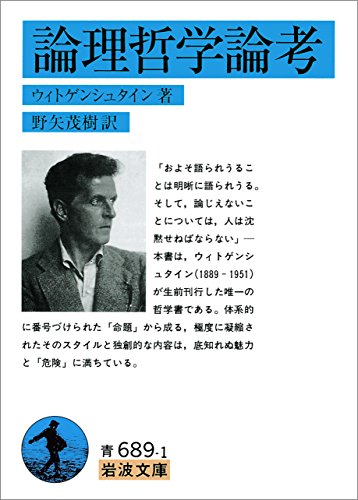

論理哲学論考、(Tractatus Logicus Philosophicus, 1918)、Ludwig Wittgenstein、野矢茂樹訳、岩波文庫、2003

本書を読もうと思ったきっかけは芥川龍之介『侏儒の言葉』。断章という表現形式への興味と反発を同時に感じて、ほかの断章形式の作品が気になりだした。そんなとき、書店で新訳の文庫本を見つけた。 ウィトゲンシュタインのことはよく知らない。論理学もわからない。それでも一通り読んで、感想をもつことができた。そのことは重要。 以前、「自己の同心円――広がるスタイル」という随想を書いた。そこでは私なりの独我論について考えてみた。そのなかで、知覚し、表現することができる世界の外側にも世界はあり、そこは、ウィトゲンシュタインが神の領域と考えたものかもしれない、と書いた。まったく間違っている。 ウィトゲンシュタインは、『論考』のどこでも神とは言っていない。それこそ「語りえぬもの」。『論考』は、言語によって思索、表現できる範囲を規定する試み。だから、その範囲の外側にあるものについては名前さえ与えない。 しかし、「語りえぬものについては沈黙せねばならない」としても、語らないことによって語ることはできないだろうか。語らないことで語ってしまうことはある。あるいは伝わってしまうことはある。 沈黙が、むしろ雄弁なときもある。ウィトゲンシュタインも、「示す」という言葉を使う。語らないことで伝えることはできるはず。 論理学は語る言葉についての学問。論理学の基礎を据えようとする『論考』は言葉によって語ることができる範囲を区切る。区切るということは、その外側があることを認めることでもある。 さらにいえば、人は論理だけで意思疎通するわけではない。実際、『論考』が論理学の専門家以外にも多くの人をひきつけているのは、書かれている論理だけではなく、書かれている表現に何か魅力があるからに違いない。 『論考』にうっとりしてはいけない、と訳者は釘を刺すけれど、うっとりすることがなければ読むことはできない。うっとりではないにしても、読みやすい訳だから門外漢でも読もうという気になる。 『侏儒の言葉』のなかに、「わたしの愛する作品」という断章がある。 わたしの愛する作品は、――文芸上の作品は畢竟作家来る作品である。人間を――頭脳と心臓と官能とを一人前に具えた人間を 文章は、頭脳と心臓、すなわち論理と内容とだけで出来あがるわけではない。それらをとりもつ官能があってはじめて魅力的な文章になる。中身と形式だけではなく、中身と形式をつなぐ連結器が必要になる。文体、スタイルは、その連結器の役割を果たす。そして、スタイルを生み出すのは、中身でも形式でもなく、作者の官能、私の好きな言葉でいえば、ハート。 「語りえないものについては沈黙する」、ということは、「語りえないものは伝えられない」ということではない。しかし、そのことを知るためには、言葉によってどこまで語ることができるのかわかっていなければならない。『論考』を書いたウィトゲンシュタインの意図は、そこにあったはず。 彼の意図はともかく、私は、論理の構造を語る部分よりも論理の限界について語る部分に強く引き寄せられた。とはいえ、私の興味は、言葉で語られる範囲を定める論理学にはない。 私の関心は、ウィトゲンシュタインが沈黙した領域の方にある。論理によって語ることができないことを、言葉によって語る、さらには言葉によって語らないことによって語る、もしくは、言葉以外の表現や行動で誰かに伝える。そういうことを私はしたいのだと思う。 そこまで考えてきたことを、ウィトゲンシュタインの言葉を借りて「はしごを捨てる」と言い換えてもいいだろうか。その当否は今はわからない。少なくとも『論考』を読み終えて、何かに気づいたことは確か。 その何かは新しい表現に関わる。つまり、これまで続けてきたことがまったく無駄であったことにも気づかせる。 もちろん、それは『論考』がウィトゲンシュタインにとっても登りきってから捨てるはしごであったように、絶対必要な無駄であったこともわかっている。 |

碧岡烏兎 |