(3/5)

その後に来たのがボイルだ。この建築師首長はまたモレルの仕事を幾倍にかひろげた。 そして日本国内部を通過すべき鉄道路線を計画するのは経国の主眼であって、おもしろい一大事業には相違ないが、 また容易でないと言って、その見地から国内に有利な鉄道を敷こうとするに就いては必ず先ずその基本線の道筋を定べきである、 その後の支線は皆これを基として連合せしめることの肝要なのは万国一般の実況で、日本に於いてもその通りであるとの上申書を政府に差し出した。 それには鉄道幹線は東山道を適当とするの意見を立てたのも、またこのボイルである。

その理由とするところは、東海道は全国最良の地であって、海浜に接近し、水運の便がある、 これに反して東山道は道路も険悪に、運輸も不便であるから、 ここに鉄道を敷設するなら産物運送と山国開拓の一端となるばかりでなく、 東西両京及び南北両海の交通を容易ならしめるであろうということであった。

ボイルが測量隊を率いて二回にも亙り東山道を踏査し、 早くも東京と京都の間をつなぐ鉄道幹線の基本計画を立て、その測量に関する結果を政府に報告し、 東山道線及び尾張線の経路、建築方法、建築用材及び人夫、運輸、地質検査、運賃計算等を明細に挙げ示したのも、 この極意にもとづく。

今度のホルサムが内地の旅は、大体に於いてこの先着の英国人が測量標杭を残したところであった。

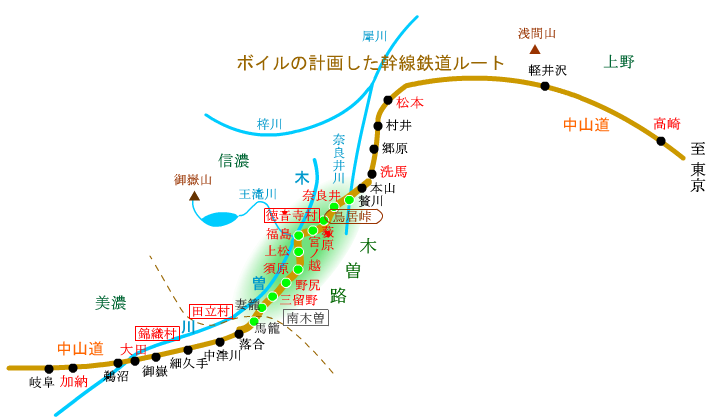

ボイルの計画した線は、東京より高崎に至り、 更に松本より加納に至るので、 松本加納間を百二十五哩と算してある。

それには松本から、洗馬、奈良井を経て、 鳥居峠の南方に隊道を穿つの方針で、 薮原の裏側にあたる山麓のところで鉄道線は隊道より現われることになる。 それから追々と木曽川の畔に近づき、薮原と宮の越の間で その岸に移り、徳音寺村に出、 更に岸に沿うて木曽福島、 上松、須原、 野尻、及び三留野駅を通り、 又田立村を過ぎて界の川で美濃の国の方に入る。

| 前に ← | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | → 次へ |