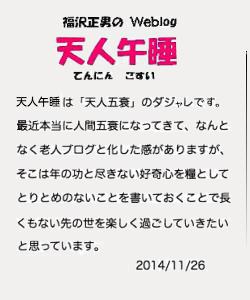

2015年12月29日(火) 祝!Windows10 Upgrade

先月のことだが、「非常勤」で出社した時、会社のあまたあるPCたちのWindows10へのバージョンアップのことが話題になった。年明けにもアップせねばならないのだが、手分けしてさっと一気に済ませたいので手伝って欲しいと言われた。そこで、試しに自分のWindowsPC(Windows7 Home Edition 2GBRAM 32bit )をアップすることにした。本当はW7のままで十分なのだが、そういう事情で気の進まぬまま実行に移してみたのだ。結果は惨敗。何度やっても「Windows10を設定しています…」のメッセージのまま進捗25パーセント以上には進まなかった。足掛け3日は頑張ってみた。おかげで元のW7に戻した後もなんだか調子が悪くなってとうとうリカバリすることになってしまった。まあ、データのほとんどはMacBookの方に移動していたので実害はなかったが挫折感はけっこう大きかったぞ。で、「ま、W10なんかどうせ使わないからいいか」程度で結論し、会社の方へも「失敗しました。アップデートは中々大変そうです」と報告しておいた。ところが今日、久しぶりにリカバリしたばっかりのW7PCを起動したら「Windows10 へのアップグレードをお勧めします。アップグレードは簡単です」云々のメッセージが出てきた。「ホントか?」とばかり「今すぐアップグレード」のボタンを押してみるとなんとすらすら進んで30分程度で済んでしまったではないか!

おお!Winsows10だ。

おお!Winsows10だ。

もう一つ、今日マネーツリーKKというところからメールが来て、クレジットカード会社(セゾン)のシステムリニューアルに対応した旨を知らせてきた。いつもiPhoneのアプリ「MoneyTree」で利用していたクレジットカードの明細履歴が最近表示されなくなったので問い合わせしておいたのだ。メールにある通り一度PCからクレジット会社にログインしてからiPhoneを見てみるとちゃんと明細が表示された!最近はどこの銀行やクレジットカード会社もセキュリティが厳しくなってこういうアプリはいちいちそれに対応しなくてはならないから大変である。こっちは無料で(Free)使わせてもらっているのだが、無料ユーザにもきちんと対応しているのがとても好感が持てる。法人向けの有料サービスもあるようだが、うちのような個人自由業には必要ない機能なのでこのままFreeでよろしくお願いします。m(_ _)m

今日はきのうiTunesStoreからDLした「1」(Beetles2015Version¥1400)を聴きながらトイレの掃除も済ませた。「Hey Jude」のところでは懐かしさのあまりちょっと涙が出た。なんだかいろいろな課題が年内に片付いてとても気持ちがいい。

2015年12月28日(月) 年末開始

今日は我がPCメンテ稼業のお得意さんの一人であるD幸さんのご招待で忘年会(昼食)に行った。毎年恒例のアルコール抜きしゃぶしゃぶ食べ放題である。食べ放題のうえお呼ばれなわけだから子供の頃から食い物にはイヤしい育ちの私はこういうときはなかなか遠慮しない。いつもながら食べ過ぎて苦しい思いをする。それでも今年は肉は2人前のみとし、主に野菜をいっぱい食べた。D幸さんごちそうさまでしたm(^ ^)m。帰ってから腹が張って苦しいのを我慢しながら溜まった録画を片付けようとし、溝口健二監督の「赤線地帯」という映画を見た。夫や息子のために体を売っている女性たちの生き地獄の話である。それを飽食の自分が見ていることに忸怩たる思いがした。売春の宿には馴染みがないが映画に出てくる街中の景色はまさしく自分の少年時代である。息子のために身を売ったのにその息子から縁を切られるようなことを言われて気が触れてしまう母親とか、口べらしに働きに出てついには親のために売春婦になる少女など、ついこの間まではあんな社会だったのだ。

愛用ギターと新規に買ったYAMAHAのギター弦のパッケージ

今毎日弾いているギターは、もう20数年も前、当時住んでいた所の大ゴミの廃棄所で拾ってきた!もので、YAMAHAのブランド品である。もう3回は弦を替えている。今回は同じYAMAHAの純正(?)弦を買ってみた。前回の弦(AUGUSTINE BLUE)は千円くらいだったが今度のは1,560円もした。気のせいか音が良くなったし、何より引きやすくなった。1本の指で6本の弦を押さえる(Fコードでおなじみ)のが前より楽である。

武満徹の「サマータイム」もだいたい全体を把握はした(^ ^;。あとは反復練習のみ。ちらとみると次の曲は中田章作曲「早春賦」である。正月明けから始めれば2月(早春)に間に合うかもしれない。楽しみである。

「非常勤」の仕事の方はなんとか先週までに終えた。ギリギリだったのでいろいろ不手際がありそう。年明けにメンテ(バグ潰し?)のためまた呼ばれるかもしれない。それはともかくいよいよ年末である。そうそう好き勝手なことばかりやってはいられない。明日からは大掃除にかかろうと思っている。

2015年12月23日(水) Xmas Eve・eveに

年に一度だけ聞くビング・クロスビーのクリスマス・ソングCDを聞いている。今日か明日聞かないと聞くときがない。ずっと昔どこかでケーキを買った時におまけでもらったものだ。その時はもっとメジャーな歌手のをくれればいいのにと思ったが、今になってみると古いのに(1901年5月3日生の歌手byWikipedia)全然古くないのだからいいものをもらったのだと感謝している。昔のアメリカ映画などでこの名前を見つけてはすごい人だったんだなと思い知らされている。

ビング・クロスビー「ホワイトクリスマス」のCDのジャケット。この中では「1901年5月2日生れ」になっている)

ビング・クロスビー「ホワイトクリスマス」のCDのジャケット。この中では「1901年5月2日生れ」になっている)

さて、年末あわただしい中、昨日まで珍しく土日を挟んで1週間仕事だった(まだ「非常勤」なのだ)。定型業務の仕様変更のためシステムを一部改装する仕事で思いの外手こずっている。今日は祭日で休みだが明日も1日まるまるかかりそうだ。面白いのは(別に面白くないか)肝心のシステム改装よりそれ以前の段取りの段階で手こずっているのだ。昔からどんな仕事でも「段取り8分」と教えられてきたが、まさにその通りでこの頃は何かにつけてひしひしと思い知らされている。

大掃除の季節だが、掃除でも段取りの大切さはやってから気づくことが多い。ただやみくもに始めるのと、道具や洗剤を揃え、いつ・どこをどのように作業するかを考えてやるのとでは仕上がりが違ってくる。必要なものは以外と家にないことが多いからH.S.(ホームセンター)や100均などで買ってくるところから始まるが、ヘタをすると買い物も2度手間になる。ただ、自分は性分としてはどちらかというと「やみくも派」で、お世辞にも段取り上手とは言えないし、それを変えたいとも思っていない。プログラミングの仕事でも設計図を書いてからというよりいきなりコードを書き出す方で、いわゆる試行錯誤を繰り返す方が好きである。だから結果が出るまでにずいぶん遠回りをする。途中のしくじりや迷いが好きなのかもしれない。これは仕事には向かないからよく叱られる。

システム作りなどは絶対に段取り派でなくてはならないだろう。最近多い社会事件としてのシステム障害などは明らかにテストが不十分なところからきているが、これは段取りが不十分な事でもある。手抜きなどは論外だが、十分な時間をかけて段取りが行われていないのではないか。段取りとは、目的と手段を必要十分に決定することである。言ってみれば人間の労働の本質のような作業である。マルクスは資本論第1巻で「蜜蜂は、その蝋製の巣の建築によって、幾多の人間建築師を赤面させる。だが、もっとも拙劣な建築師でも、もっとも優秀な蜜蜂よりもそもそもから優越している所以は、建築師は巣を蝋で建築する前にすでにそれを自分の頭の中で建築しているということである。」(長谷部文雄訳 1967年)と述べている。これは「段取り」が人間労働の本質的側面を表すことを意味している。

いわゆるやみくも派でも、作業の途中の試行錯誤はいちいち段取りをしている(見直している)ことに他ならないのだから、人間の行なうことにはすべて段取りが伴っているのだ。従って問題はそれを作業の初めにしっかり行なっているかということである。

社会的な作業には必ず「納期」というものがある。納期は段取り中の重要な決定事項である。いつまでにやるということは資本主義社会では鉄則である。1日でも早い納期は競争に打ち勝つ大きな条件となる。逆にそれを破れば様々な罰則を伴う。これを守れない構成員は不適格者の烙印が押され、現場から排除される。納期を守るために前準備と最後の試験にかかる労役は極力減らされ、そこに段取りの不十分さを生む背景が生まれる。目的と手段の必要かつ十分な決定がおろそかにされる。こうして様々な事件が起こる。

2015年12月13日(日 ) ヨガマット

今年の誕生日のお祝いということで珍しく自分からおねだりしてヨガマットを買ってもらった。

これを使って朝と夜、第一ラジオ体操や腹筋、柔軟、スクワット、腕立て伏せなどを無理のない程度に行なう。ただ開脚の柔軟の時、幅60cmしかないので毛布と違って足がはみ出てしまう。ヨガ用なので仕方ないが、もう少し体が柔らかくなればマット内に収まると期待している。

まだ紅葉が…。13日、名古屋市北区の公園で 。クリックで拡大可

まだ紅葉が…。13日、名古屋市北区の公園で 。クリックで拡大可

2015年12月10日(木) シベリウスとガーシュウィン

もう過ぎてしまったが、おととい8日はフィンランドの大作曲家J・シベリウスの生誕150周年のその日であった。おかげで今年は彼の曲がたくさん聞けた。今も今夜のNHK-FMの録音でシベリウスの特集を聴きながらこれを書いている。シベリウスのことを少しでも知るようになったのは吉田秀和氏の「名曲の楽しみ」のおかげであるが、それ以後特に7曲の交響曲の変遷について興味を持っている。と言っても特に専門書を読んだりするのではなく、ただ曲を聴いて(それも主にFM番組だけで)だんだん理解していくようにしている。自分の聴解力だけを頼りにこの変遷について考えてみたい。特に意識しているのは第4番について「無駄な音が一つもない」という(この曲を紹介するときに必ずと行っていいほど言われる)評価である。これが「正当な」(つまり自分でも納得できる)評価なのかどうか、というとことだ。このことに自分なりの結論を出してみたいと思っている。しかし昔から変わらずに好きなのはバイオリン協奏曲と交響曲第2番である。これはおおかたのファンも同じかと思う(ちょうど今バイオリン協奏曲が終わったところ)。バイオリン協奏曲の方はとうとう楽譜も買ってしまった(ヤマハビルではなくてアマゾンだが)。

次はギターの話。

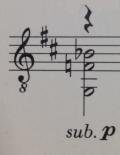

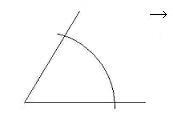

武満徹の「ギターのための12の歌」の2曲目は「オーバー・ザ・レインボー」で、これは練習を始めて1か月くらいで弾けるようになった。といってもいろいろインチキ(難しいところは弾ける程度に「再編曲」?)をして暗譜で最後までなんとか弾けるという程度ではあるが。楽譜を買ったのが6月で、1曲目の「「ロンドンデリーの歌」には4か月かかっているから相当な進歩(?)である。そして今日から3曲目「サマータイム」に入った。この原曲はJ・ガーシュウィンの歌劇「ボーギーとベス」の第1幕で歌われるアリアというか子守唄である。ガーシュウィンは「ラプソディ・イン・ブルー」を中学生のときに聞いて以来好きで彼の音楽からジャズもだんだん好きになった。映画「巴里のアメリカ人」も彼の交響詩名でもあることから見るようになり、それでジーン・ケリーを知ったくらいである。

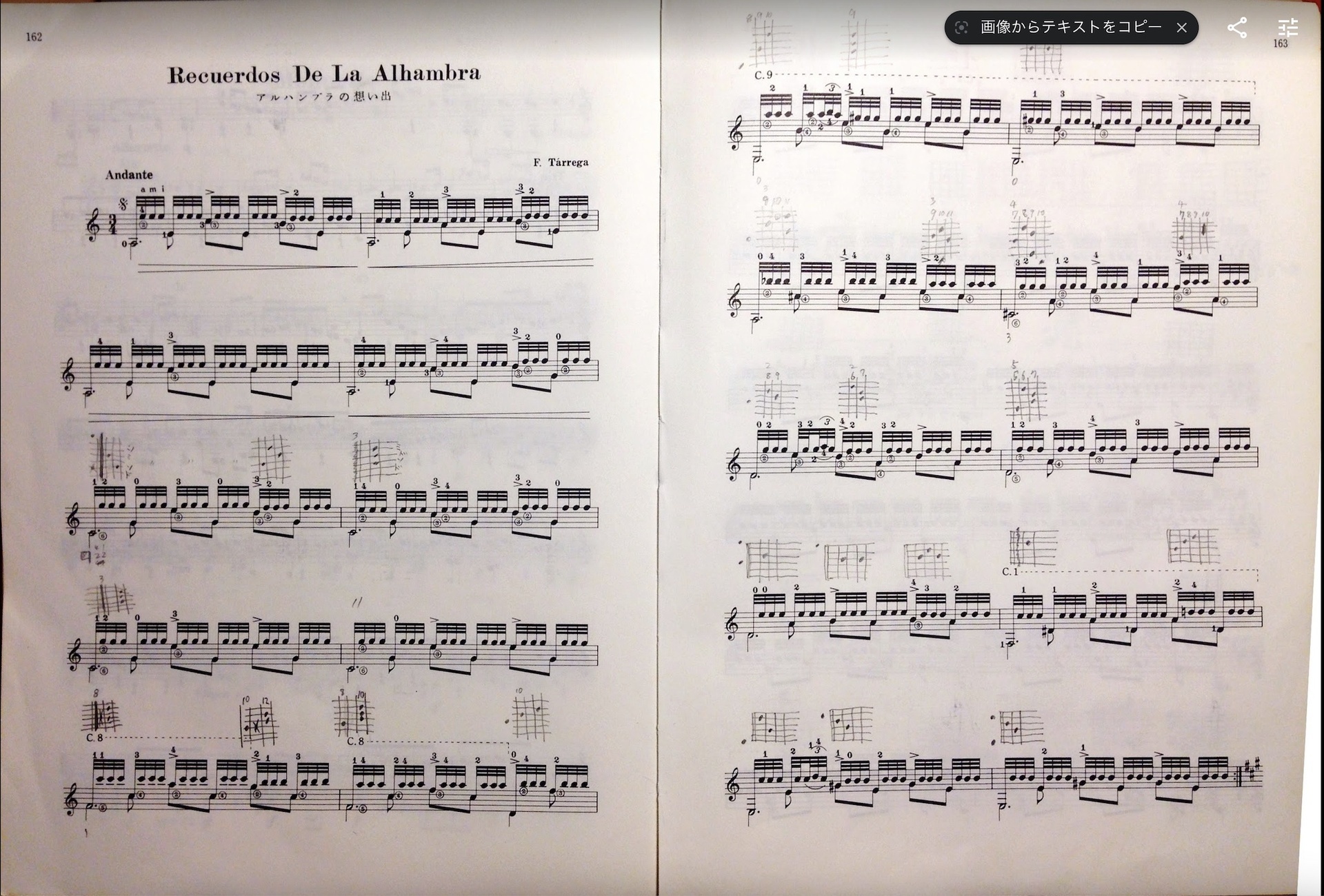

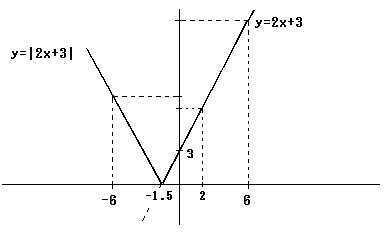

話がそれたが、この楽譜の最初のところにそろばんの珠のような音符がたくさんある。

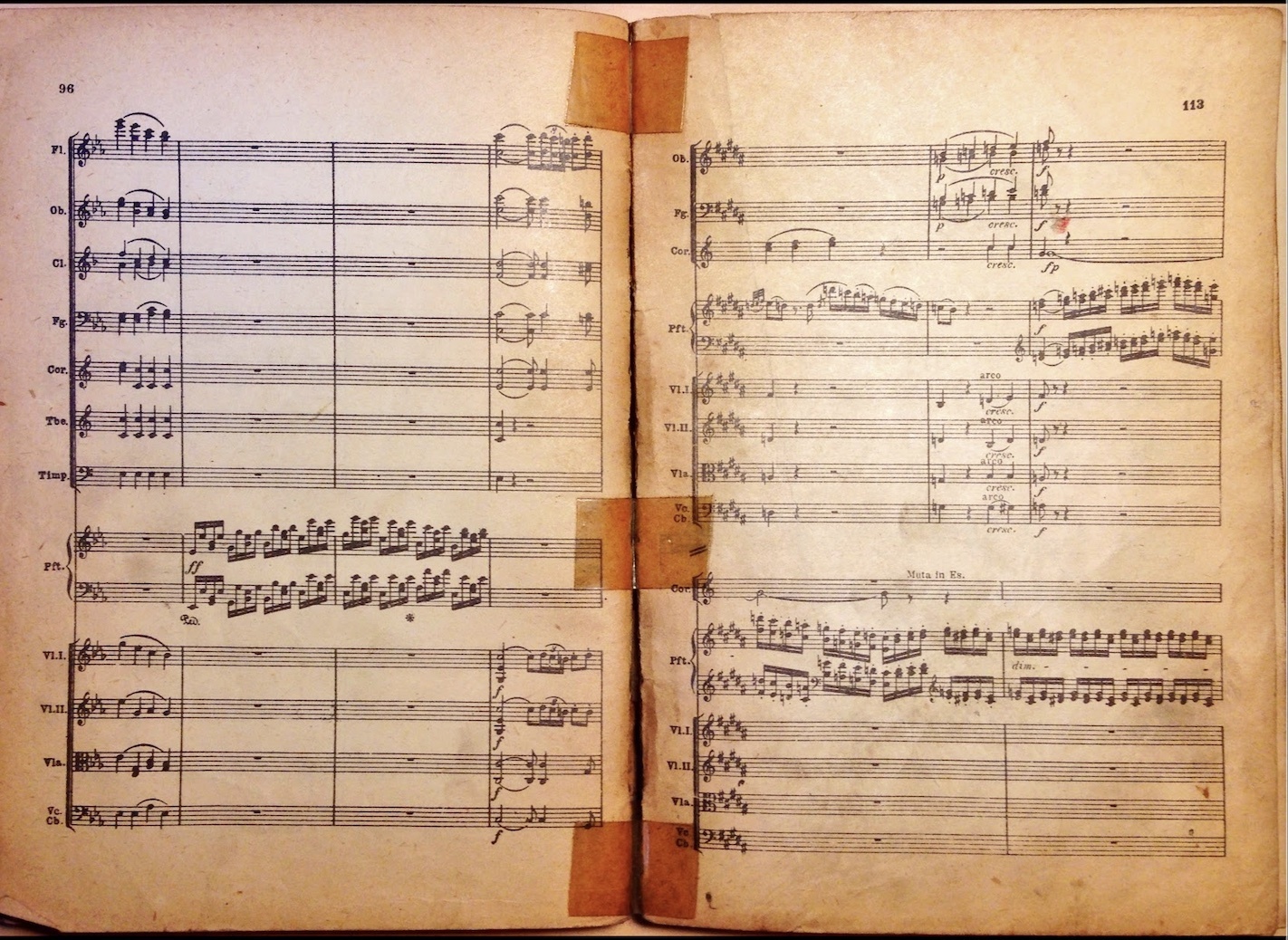

武満徹《ギターのための12の歌》のオーバー・部分の画像 ショット・ミュージック株式会社発行

武満徹《ギターのための12の歌》のオーバー・部分の画像 ショット・ミュージック株式会社発行

2015年12月08日(火) 「イオンモール常滑」

昨日、今月4日に開店した「イオンモール常滑」に家族で行ってきた。さすがに週末は混雑するだろうから月曜日にしたのだが、それでもすごい人出だった。思い切って全部高速道路で行った。連絡がよく名古屋高速から知多半島道路、そして知多横断道路と軽快に走って「りんくう」というICで降りるとすぐなのだが、そこから何百メートルという渋滞でとても駐車場に入れない。とりあえずモール全体をぐるりと一回りしてみると何とか入れそうなところがあった。駐車場入り口が何カ所もあるので渋滞している車ももっとバラけたらいいのかもしれない。しかし駐車場ゲートを通ってからもやはりのろのろして進まない。それぞれのクルマが駐車の空きを探しているからだ。結局3階の屋上駐車場まで登ってやっと止めることができた。駐車は6時間(!)までは無料とある。6時間も無料ならもう無料開放でもいいくらいだが、管理や集計などで必要なのかもしれない。

月曜なのに店の中はすごい人。常滑焼(?)の招き猫の像があちこちにある。最たるものが巨大な「おたふく」だが、みなさん大勢で撮っているので、ウチのはあわててしまい、おたふくが一部しか写っていない。

(左は http://tokoname-aeonmall.com/files/special/23/thumb_photo1.jpg より。)

(左は http://tokoname-aeonmall.com/files/special/23/thumb_photo1.jpg より。)

店に戻って合流しもう一度フードコートに行ってみたが結局ここでの昼食はあきらめ、モールを出ることに。街へ出ていつもの回転寿司へ行こうと言ったらS子は「もっと(新しい店を)開拓したら」とやや不満顔。それはそうだが自分としては勝手のわかったところのほうが気兼ねが入らないのだ。というわけでかっぱ寿司半田店でやっとお昼にする。あとはまた高速道路ですんなり帰宅。お金はかかるが便利なものである。

2015年11月28日(土 ) 今年のもみじ

11月が終わってしまうので何か書いておこうと思って。今月から「うちの晩ごはん」と題してS子(妻)さんの作る晩ごはんのコーナーを作っている。こういうプライベートなものを載せることがどのくらいみっともないのかわからないが、恥ずかしい自覚がないうちはいいのだと思う。(^ ^;

おととい、もうお声はかからないと思っていた旧勤務先から久しぶりに呼び出しがあった。私が主に書いたPRGの仕様変更に対応してほしいということだった。年末に向けてちょっとでも収入がほしいのでとてもありがたい。これだけ間が空くと(8か月ぶり)PRGを書いていた頃のこともすっかり忘れているが、それでも、もう自分のマシンではないWindowsの画面に向かい合って1日かけて環境づくりしていると、いろいろ思い出してくるものだ。なんとかなりそうである。

今日は「今年のもみじ」として鳴谷山宝聖寺へ家族で行ってきた。三重県いなべ市。紅葉の写真3枚。

先週には、東山植物園にも行ってみたが、やっぱり早かったのか、去年のような感動には出会えなかった。同じ時期に同じ場所で見てもこうも違うものかと思った。

2015年11月03日(火) 高齢化と恒例化

ハロウィンも終わって今年もあと2か月。思い起こせば恥ずかしきことの数々…は寅さんのセリフだが、心境は同じである。もう2週間前になるが、今年後半期のG腰がやってきた。去年も10月に襲来しているので春と秋2回はもう恒例化している。高齢化に伴い恒例化…なんてイヤなダジャレだ。いつもと違ったのは「うっ」という瞬間がなかったことだ。いわゆる魔女の一撃がないまま、徐々に痛みが増してきて「ああ、なんかやってしまったな」と思い至った。そして数日の安静によってまた去って行った。心当たりといえば、第3日曜は団地の棟清掃日に当たるので、その日の作業がちょっときつかったかなというくらいである。それでも症状が出てきたのは水曜日くらいからだから原因といえるかどうか…。

読書はしばらく休んで去年ここにUPした「ガロア理論の初等的解題」の改訂作業をしようと思っていたのに、「戦争と平和」の返却ついでに「源氏物語(1)」を借りてきてしまった(小学館「日本古典文学全集20」)。とても貸出期間(2週間)では読めないと思うががんばってみよう。この作品も生きているうちに一度は読んでおきたい本である。いろいろ断片的な知識は入ってきているが、いかんせん原作を読んでいないので是非の判断がつかない。思えば若い頃引っ越す前の家で友人たちと岩波文庫版をテキストにこの作品の学習会を持ったこともあったなぁ。源氏物語というとこのことを思い出して我ながら微笑ましい。四畳半の部屋にこたつを囲んで5〜6人もいたか。ほんの数回で立ち消えになってしまった覚えだが、今回ちょっと読んでみるとスラスラとまではいかなくても本文の上下にある注解や現代語訳を照らして行けば意外にも読み進めるのに苦労はない。まぁトシの功もあるかもしれないが。

2015年10月21日(水) 「戦争と平和」を読む

図書館の本でトルストイの「戦争と平和」を読んだ。最寄りの図書館にはなくてネットで予約し、熱田図書館から取り寄せてもらった。到着するとメールでお知らせがあるので散歩のついでに取りに行くだけである。便利になった。\(^ ^)/3分冊だったので1冊よんでは次のを予約というやり方だったが、貸出期間中に読むため日課の最優先事項になった。おかげでほぼ1か月で読むことができた(頁の頭としっぽだけ読んで次頁というところもあったが)。筋書きは大体知っていた通りだったが、一番興味を持ったのは随所に開陳される著者の戦争論や歴史論だった。これは初めて読んだ。なんと最終的な結論は「史的唯物論」ではないか!

特に「エピローグ第2編」では人間の歴史には法則があることをはっきり主張している。

もし歴史が対象とするのが、人々の生活のエピソードなどではなく、諸民族や人類の研究であるとしたら、原因の観念をわきへしりぞけて、どれもが対等で互いに分かちがたく結びついている、無限に小さな自由の要素に共通する法則を探求せねばならない。(中央公論社 新集「世界の文学19 トルストイ「戦争と平和」(原卓也訳 ) エピローグ第2編より)トルストイは史的唯物論などという言葉は使っていないが、明らかに人間の歴史には人間の自由の意思を前提とした上でさらにそれらを貫く法則があると認めている。すべてが神のみわざという見解を捨てるならば、歴史上の様々な出来事をひとりまたは数人の「英雄」たちの「自由意志」によって説明するなどという主張がいかに間違っているかを詳しく論じている。

小説の全編は、ロシアにおける1812年戦役が、ナポレオンやアレクサンドル・ロシア皇帝の個人的な意思などとは全く無関係に始まり、継続し、そしてフランス軍の退却に終わったことを連綿と綴っている。数百人という登場人物一人ひとりがそうした背景の中でいかに翻弄され、悩み、生き抜いていったかその意識と行動が天才の筆によって生き生きと描かれる。ほんの1頁にしか登場しない兵卒が強い印象を持って描かれる。中でも全編を通じてのナターシャの描写は圧巻であろう。われわれの世代にはソビエト映画のリュドミラ・サベーリエワのイメージが強いかもしれない(1967年、自分の成人式の日に観に行った記憶がある)。

「戦争と平和」は、プーシキンに始まるロシア・リアリズムの頂点である。この作品に比べれば、のちの作品「アンナ・カレーニナ」や「復活」は教訓性・宗教色が濃いと思う。自分はトルストイでは「復活」が一番好きなのだが(ロマンチストなので?)、客観的には「戦争と平和」をトルストイだけでなくロシア文学の最高傑作としたいと今回再読(?)してつくづく思った(もちろんこれまでに読んだ中でであるが)。

2015年10月15日(木) 武満徹編曲「ロンドンデリーの歌」

9月14日付のこの欄で国保料の減免手続きのことを書いたが、その結果が届いた。おかげで10月以降の保険料が4000円ほど安くなった。これは大きい!来年はさらに安くなるはずである。なんといっても無職なのだから税金も取りようがないはずなのに「保険料」の名を借りて国保だの介護だのと取っていくのは理不尽である。水戸黄門に出てくる悪代官と同じである。保険料は何十年も取っておきながら払うときになってそこから税金を取るのは詐欺といってもいい。こんな手法が通用するなら今後様々な口実を設けていくらでも取り上げることができるではないか!一方で大企業の法人税は年々下がっていくのはどう考えても庶民のカネが大企業に回っているとしか思えない。もともと自民党はキライだが、安保法といい消費税増税といい今ほど総理大臣のカオが憎たらしく思えることはなかった。アノ人は自民党でさえないと思える。チョビひげをつけると誰かに似ていないか?——思わず筆が走ってしまったが、やはり生活に直結したウラミは根が深い。これからの選挙を思い知るがいい、…と言いたいのだがその選挙も小選挙区制によって3割の得票で8割の議席を持っていくのだからタチが悪すぎる。われわれもいい加減目を覚まさなければいけない。

今日は武満徹のことを書くつもりだったのに、最先の悪いスタートにしてしまった。気を取り直して。

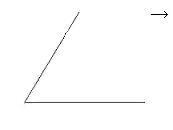

ギターは相変わらず続けているが、なかなか上達しない。明らかにトシのせいだ。「禁じられた遊び」「アルハンブラ宮殿の思い出」そして武満徹編曲の「ロンドンデリーの歌」を繰り返し練習している。すべて運指がうまくいかないし、アルハンブラは曲の命とも言えるトレモロが遅くてキタナイ。そして途中で疲れてしまう。こう書くといいとこなしだが、曲がりなりにも弾けるようになったのだから進歩はしている。ただ進み方が遅いのだ。

「ロンドンデリーの歌」は武満の「ギターのための12の歌」の最初の曲だが、右手の運指が極端に難しいところがあって思わず楽譜に「できるか!」と書き込んでしまった。しかし繰り返し練習してなんとか曲らしくなってくると武満の編曲の妙が感じられるようになって嬉しい。

ショット・ミュージック株式会社発行「武満徹《ギターのための12の歌》」より

ショット・ミュージック株式会社発行「武満徹《ギターのための12の歌》」より

2015年10月14日(水) auのLTEフラットについて(続)

8月14日のこの欄で書いたように、auのLTEフラットを解約してから初めての請求がきた。au料金毎月1.6万円だったのがなんと8,500円に! LTEフラット2人分の11,000円が請求から消え、その代わり機種代金の月割りサービスがなくなっての請求金額である。ある意味大成功なのだが、メールとLINEが自由に使えないため多少不便にはなった(自宅でのWiFiだけで送受信するのでタイムラグが発生する)。そこでメールとLINEだけを復活するとどのくらい課金されるのか試してみようと思い、iPhoneの設定を変えてみた。そして昨日散歩しながら家にいたS子(妻)と何回かメールとLINEのやりとりをしてみた(GoogleMapも少し使った)。すると今日、iPhoneアプリ「auサポート」で料金を見ると10月分のパケット通信料が二人合わせて既に5,000円を超えているではないか、驚愕仰天!たった1日モバイルデータ通信を使用しただけでこの金額である。成程、人によっては数十万円の請求になるわけだ。残念だけどまたiPhoneの設定「モバイルデータ通信」をOFFに戻すことになった。それでも「多少不便」なだけで特に困ることはないのでたぶんこのままの状態を続けることになるだろうと思う。

S子(妻)の最新作。名前は「Little Princess」(クリックで拡大可)

S子(妻)の最新作。名前は「Little Princess」(クリックで拡大可)

2015年10月10日 「刑事フォイル」

ほぼ1ヶ月ぶり。気づいたが、ブログとか日記というものはクセがあるようで、続くときは毎日でも書けるが、ひとたび休むとよほどのことがないと書かないものだ(自分だけかも(^ ^;))。で、今回の「よほどのこと」とは、NHKBSプレミアムのドラマ「刑事フォイル」(毎週日曜日午後9時)である。とてもいいドラマが始まったと思っていたら本国イギリスでは2002年から放送されていてすでに今年で終了(予定?)とのことである(参考「https://ja.wikipedia.org/wiki/刑事フォイル」)。何よりこのドラマの背景となっているイギリスにおける第二次世界大戦勃発時と今の日本を重ね合わせてみてしまう。いわゆる「平和安全法制」(参考「http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf」)が成立して以後、2015年10月現在は、まだ日本は世界のどの国とも実戦状態になっていないが、それでも大きく一歩その状態に近づいたことは否めない。そのことがこのドラマを他人事に見られないリアルなものにしている。

(以下ネタバレあり)日本でのシリーズ第1作(第1,2回)では海岸でピクニックをしてスナップを撮っていた夫婦がスパイ容疑で収容所に入れられる。第2作(第3,4回)ではイギリスの反ユダヤ・親ナチス団体が暗躍する様を描いている。つい昨日見た第3作(第5,6回)は兵役を拒否する文学者を留置所でいじめ殺す看守や、賄賂をもらって特定の人物を「良心的」兵役拒否者と裁定する判事が自分の秘密を知った少年を殺してしまうなどという暗鬱で悲惨な話が続いている。

見ていて本当に重い暗いドラマなのだが(それも魅力ではあるが)、幾つかの救いがあって、何より主役のフォイル警視正がむつかしい社会情勢の中でも信念を持って仕事をする正義漢ぶりが痛快である。それと専属の女性運転手サム(本当はサマンサというらしい)の明るいはっきりとした性格に救われる。毎回のゲスト役の俳優さんたちのキャラの立った役も魅力的である。

2015年09月14日(月) ミシマとスギちゃんとしろ

三島由紀夫「午後の曳航」は何とも後味の悪い小説だった!まだ読んでいない人には悪いが、あえて筋書きを述べると、横浜で店を持つ未亡人と小学生の船好きな息子がある夏二等航海士の船員と出会う。船員と未亡人は関係を持つ。船員は一度航海に出るがそれを終えて帰国した冬未亡人と結婚の決意をする。早熟な息子は二人の寝室を覗くようなことをしながら大人たちの無理解を理由に仲間とつるんで船員を殺害する…という話である。「これだからミシマは嫌いだ」というのが読後感だ。こんな美しい題を持ちながらあのような筋立ての小説を書くのだなと失望した(三島の作品はみなすばらしい題を持っている)。何か期待したものがあっただけ裏切られた気持ち(しかし「金閣寺」の評価は変わらない)。こういう小説に共感を持って評価する自分でないことにほっとした。ま、これでミシマから卒業(中退か)しようと思ったことである。

——昨日は低所得市民の一員として国保料のことを愚痴ってみたが、今日、役所へ行って国保料の減免申請を行なってきた。もう今年度分の半分は支払済なので以後いくら安くなるかは来月のお楽しみ。

妹の肥満対策としては食事の他にはやはり散歩(ウォーキング)しかないと思い、これまでのような一人でぶらぶらするだけの散歩はやめてちゃんと1万歩を目標にまた一緒に歩こうということになった。S子(妻)は「わたしのことは考えてくれないの」というので、じゃあ「S子改造計画」も立ち上げようかというと「もうちょっと涼しくなってからね」という。ダイエットは明日からという奴に限って成功したためしはない(v_v;)。

というわけで久しぶりに妹と大曽根まで歩いた。久しぶりに「スギちゃん」にも会ってきた。前にスギちゃんのことを書いたのはもう2年半前だが、実はその後も時々会ってはいる。それでも久しぶりには違いなかった。何度呼んでもこのスタイル以上には反応してくれなかったが元気そうではある。

大曽根で久しぶりに会った犬の画像。外の犬小屋に繋がれている。

大曽根で久しぶりに会った犬の画像。外の犬小屋に繋がれている。

スギちゃんは相変わらず臭かったが、じつはウチにもおんなじ匂いをさせているネコがいる。「しろ」という18歳(!)になる老ネコだが、もうガリガリに痩せてとてもかわいいとはいえない(2013年まではこのHPの巻頭を飾っていたが、今は引退した)。一日中台所の隅で寝そべっていて毛繕いもしないからか汚れ放題である。何度も「死んでいるのか?」と思わせたが、大声で呼ぶと首をもたげるので生きているのがわかる。洗ってやろうとすると残り少ない体力を全部使って抵抗するので無理ができない。拭いてやるくらいでは落ちない汚れである。それでいて人間のご飯どきにはそばへ来ておねだりをするので食欲はある。夜中に時々異様に大きい声で鳴いたりする。少しボケがきているかもと思わせるフシがある。「老醜」とか「明日は我が身」という言葉を思い浮かべるが、一方「せっかくここまで生きたのだから20歳まで頑張ってみたら?」と言い聞かせたりもしている。本人に悪いから近況写真は載せない。

2015年09月13日(日 ) 健康診断から

先日、T子(妹)が作業所からもらってきた健康診断の結果を見てびっくりした。「健康診断個人票」の判定が真っ赤だ。中性脂肪、LDLコレステロール、BMI、血圧、X線検査等が「要医療」や「要精査」判定になっていた。なにより体重が前回検査のときより?kg(あえて伏す)も増えている(おまけに身長が1cm縮んでいた!)。確かに見た目にも腹の出具合が尋常ではないし、二の腕も私より太い。毎日のようにウォーキングしているが、まったく効果はなかったのだ。妹の個人的一級秘密情報を洩らして悪い兄貴だが、かくいう私もこの一年(会社を辞めて以来)で2kgは太ってしまった。妹に負けないくらいハラが出ている。いったい何が入っているのかと思うくらいだ(S子(妻)のことを書かないのは優しさからではない(^ ^;)。

肥満はともかく「X線検査」の「要精査」については放っておけないので、すぐ妻にかかりつけの病院に連れて行ってもらった。そして「西部医療センター」というところに紹介状を書いてもらって再検査した結果、先生が「はっきりわからないのでよければ『CT造影検査』をしたい」ということになった。妻が電話で相談してきたが、私は即座にそれはしなくていいからと返事した。造影剤の注入は(私も経験があるが)本人にはかなりの負担であるし、いろいろな注意事項や同意書の作成など面倒だったのだ。それに多分問題はないだろうという素人判断があった。これまでにも何度か再検査を家族で行なってきたがみんなシロだった(一度などは妹がバリウム検査で「精密検査を要す」となって胃カメラを「飲む」ことになったのだが本人の拒否反応がすさまじく先生もこれはムリだということになった。もう20年も前のことなので胃カメラも飲みにくかったのかもしれないが)。

医者や病院に対する不信感は我ながら相当なものである(そのくせ大病したときなどは半べそかきながらすがりついたものだが)。決して医者が儲けることばかり考えているとは思っていないが、実際に患者は検査漬けや薬漬けにされてはいないだろうか。妹は障碍者のため医療費には補助があるので、経済的な理由で医者にかからないわけではない。医者にかかる度合いは私に比べると多い(時々名古屋市から配布されてくる「医療費のお知らせ」による)。こちらが支払う毎月の国民健康保険料(税金)も決して安くはないのに、病院の窓口で支払う金額もまた実費の3割と高い。保険料を払うからには窓口は無料が原則のはずだ。

「減税日本」などという名古屋の地域政党があるが、市県民税など1割下げてもらっても低所得住民には年間数百円しか恩恵がない。それを言うなら「減・国保料日本」でお願いしたい。本気で国保料を下げよという政党は市民・国民のための政党であることの間違いのない指標であろう。

2015年09月11日(金) 「金閣寺」を読む(2)

「金閣寺」は難解である。難解ではあるが、読めないことはない。知らない語彙もたくさんあり、辞書(といってもPCでだが)で調べながら読んだ。こんな読み方をすることも珍しくなった。それだけ自分が古典や歴史的「名著」などを読まなくなったわけだが、たまに読むと「やはり古典はいいな」となる。

それにしても作家の語彙の豊富さはすごいと思った。すこし揚げてみよう。「光彩陸離」「羈絆」「逕庭」「遁辞」「揣摩」「搏つ」「憫笑」「杜鵑花」「知悉」「喫緊」「偏頗」「倨傲」・・・。要するに私自身が知らない難しいと思う語彙にすぎないのだが、辞書を引いてでもこの文章の意味を把握したいと思わせる筆力に驚く。彼(三島)はこうした語彙を駆使して主人公(姓を溝口というが名は設定されていない。他の男性人物も同様。女性は名のみが多い)が金閣を「焼く」までの心理的道程を説得力を持って読むものにせまる。

この作品にはモデルとなる事件が実在するが、ことさらそれについての興味を引き起こす作品ではない。あくまで主人公すなわち作者の美に対する思想遍歴が主題である。思想は抽象的ではあるが、耽美的でありながら強い写実の力によって主人公の具体的な外的体験と密接に関連している。例えば、

私には有為子は生前から、そういう二重の世界を自由に出入りしていたように思われる。あの悲劇的な事件のときも、彼女はこの世界を拒むかと思うと、次には又受け容れていた。死も有為子にとっては、かりそめの事件であったかもしれない。彼女が金剛院の渡殿に残した血は、朝、窓をあけると同時に飛び翔った蝶が、窓枠に残して行った鱗粉のようなものにすぎなかったのかもしれない。美しい文章である。主人公の内的独白の形式による長所を活かして叙情性と写実性が一体化している。こうした描写を全編にちりばめているのだから読まないわけにはいかなくなる。(小学館「昭和文学全集15 石川淳・三島由紀夫・武田泰淳・安部公房」より)

消失前(と思われる)の金閣の微にいり細にいった描写は、再建になる現在のそれよりも読む人を魅惑するに十分である。主人公または作者は焼くからにはどれだけ美しいかを口(筆?)を極めて描かなければならないと思っているようだ。戦時中に空襲によって「遠からず灰になる」のであれば「現実の金閣は…心象の金閣に劣らず美しいものにな」るはずが、終戦により焼け残った金閣は主人公に対立した「未来永劫存在する」「永遠なるもの」となってしまった云々…。様々な経緯を経て突然「『金閣を焼かなければならぬ』」決意に至るまでの主人公の内的彷徨と外界の荒涼とした風景描写は小説のクライマックスの作り方の典型であろうか。

まるで作者が焼いたかのような点火のシーンなども三島の文章の魅力となっている。写実というより、空想力・妄想力の凄まじさである。人は、あるいは作家はこのような力を持っていることで小説家になり得るのだと我々素人に思い知らせる。

この小学館の本では「金閣寺」の末ページの次に同じ作者の「午後の曳航」という美しい題が見えていた。引き続き読むつもりである。

2015年09月10日(木) 栃木・茨城県の水害

朝起きてびっくり!栃木・茨城県に大雨特別警報がでている。台風18号直撃とも言える愛知県よりやや離れた関東でとんでもない雨が降っているのだ。これは18号だけでなくもっと東にある17号の影響もあるらしい。

鬼怒川の堤防が切れたという9/10 正午のNHKニュースのテレビ画面の画像(9/10 正午のNHKニュースより)

恐ろしいことだ。堤防が切れ、家や車が濁流に流されている。何人かが濁流の中を流されていくのを見たという人がいる。救助を求めながらその後連絡が取れなくなった人がいる。鬼怒川の堤防は補強工事が継続中で決壊・破堤したところはまだ工事が行われなかったところだという。もし間に合っていればあるいはと思われるのに残念だ。

つくづく2011年9月の台風15号の水害を思い出す(参考:「平成 23年9月の台風 15号による名古屋市の浸水被害」(置内大助・堀華日明・丸山陽央))

2015年09月09日(水) 「金閣寺」を読む(1)

大したことないと思っていた台風18号が意外に大きな爪あとを残していった。日本海に抜けて温低になったが、まだ雨が降っていて、今、カミナリも鳴った。秋雨前線の仕業か。明日もこんな様子らしい。

9月3日、散歩で撮ったイネ。大丈夫だったろうか

9月3日、散歩で撮ったイネ。大丈夫だったろうか

たしかテレビで映画「金閣寺」をやるので、録画しておいてまず原作を読もうと思ったような気がしているのだが、わがHDDレコーダにはそんなものは入っていないし、どこのチャンネルにも放映履歴や予定がない。市川雷蔵主演の「炎上」でも探してみたがやはりない。

以前はこんなことがあればとことん原因を突き詰めたものだが、最近はそれはあまり意味のないことだと思うようになった。きっかけなどどうでもいい。とにかく読んだのだ!

三島由紀夫の小説は十代の頃同性愛への興味から「仮面の告白」を読んだ。以後、三島由紀夫には、あの1970年の「楯の会事件」や映画「憂国」等の右翼的イメージから偏見を持つようになり、だから彼の小説には近づこうとしなかった。ノーベル文学賞候補にもなっていたが言語道断だと思っていた。

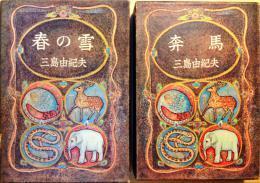

それがひょんなことだが、自分のペンネームのひとつに「天人午睡」というのがあるが(このHPの名称もそうだ)、三島の最後の作品「豊饒の海」の第4巻が「天人五衰」である。私は「今昔物語」を読んでいたときに出てきた仏教用語から採ったのであって、もちろん三島の作品から拝借したのではない。だが、妙に意識するようになり、数年前「春の雪」「奔馬」を各100円(!)で買ったのを機会に読みかけ、その後また105円で「現代日本の文学・三島由紀夫集」(学研・昭和47年3月発行)で「沈める滝」と「青の時代」を読んだ。読書歴はそれだけだがどれも面白く、読み出すと途中で投げ出すことはなかった。

昭和45(1970)年・新潮社発行の三島由紀夫選集の表紙の画像。

昭和45(1970)年・新潮社発行の三島由紀夫選集の表紙の画像。

昭和47(1972)年・学研「現代日本の文学」35 (BOOKOFFの¥105が貼られたまま)

昭和47(1972)年・学研「現代日本の文学」35 (BOOKOFFの¥105が貼られたまま)

2015年09月01日(火) 防災の日と「戦争と平和」

今日は防災の日。去年の今頃防災訓練に参加したが、今年は特に呼び出しもなく自宅待機。ニュースで流しているのは東京の災害訓練ばかりでアベさんの顔が出てきたりして気分を悪くした。なぜ福島での原発事故を再想定した訓練を全国で行なわないのか。アベさんもぜひ原子力発電所のあるところへ行って、そこで最悪の状況が起きた場合を想定した訓練をして欲しい。地震と火山と津波と台風が最大規模で同時に原発を襲ったらどうなるのか、それくらいはだれでも想定できるのだから、そうした訓練を行なうべきだろう。退社一周年でもある。「『非常勤』がなくなってはや5か月」と、この間(8月14日)書いたばかりだが、27日久しぶりに呼び出された。仕事(=カネ)が欲しいのはやまやまだが、いざとなると面倒なものだ(スミマセン<(^ ^;)。毎日がfreeだとそれなりに日課も決まってくるのでそれが中断されることへのいらだちもある。ヒマといえばヒマだが、ほんとうに1日ボーッとしているわけではない。家事もよくやるようになったし、読書やギターなどもうわべでなく突っ込んだことができる。資本論の再読などは今こそチャンスだ。

子ネコもだんだん飼い主に似てきた…

子ネコもだんだん飼い主に似てきた…

そんなこんなでけっこう忙しい。

2015年08月20日(木) SEALDs 長棟はなみさんの国会前スピーチ

今日の「赤旗」で「SEALDs 長棟はなみさんの国会前スピーチ」(要旨)を読んで感銘を受けたのでここに書き写すことにした。(「書き写す」とはコピーではなく、読みながらタイプしたということなので以下の筆責はこのブログの筆者(福沢)にある。引用は「赤旗」2015年8月20日付から)夏が来るたびこの国は戦争のにおいがして、光輝く夏は少しかげりを見るような気がしていました。私が小さいころ、広島に近い山口県に住んでいたので、なおさらだったのかもしれません。書き写しながら何度か目が潤んで手が止まった。戦争法案に対して何もしていない自分を叱咤激励している。なんと頼もしい若者かと感動した。戦後教育の成果を身を持って証明している。自分の近頃の若者に対する偏見を洗い流してくれるようなすばらしい文章だ。

8月6日、毎年同じ日、同じ時間に、遠くから聞こえるサイレンをお母さんと一緒に手を合わせて聞きました。ああ今年も夏が来たなあ、と毎年感じていました。「火垂るの墓」をきょうだいで泣きながら見たり、『はだしのゲン』を夢に出るほど読んだり。学校では毎年戦争の授業があって、戦争の話を聞きました。

嫌がりながら日本国憲法を覚えたり、9条のプリントだけなぜか配られたり。戦争は理不尽なもの、あってはならないものと幼いころから学んできたように感じます。

高校生になってから、実際に戦争を経験された方がたからお話を聞く機会ができました。空襲から逃げまどった人。日本兵として人を刀で斬った人。守るために自分の母親と弟の首を自分の手で絞めて殺した人。雨のように降り注ぐ砲弾の中を逃げた人。ピカドンを見て片目をなくした人。

「慰安婦」にされた人。壮絶な話でした。想像もできない事実でした。彼らはいいました。「二度と繰り返さない。そのために私は語るのだ」と。

今回、この戦争法案が話題になったとき、戦争を知らない若い世代が、「戦争はイヤだ」といいました。なぜかと考えると、戦争を間接的に学び、戦争を知っているつもりだからです。私を含めた彼らは、戦争というものを想像するしかありません。しかし、知っているのです。あの戦争の痛みを、悲しみを、苦しみを、多くの戦争を体験した世代から受け継いだのです。

この国は、日本国憲法、とくに9条とそれによる平和を誇り、しっかりと教育してきた国だと私は思っています。私が受けた教育は間違っていなかった。いまここで声を上げる私をつくりました。私はそんな国と学校を誇りに思っているし、これからもそうありたい。

70年間戦争をしなかった、他の国の人に対し直接銃口を向けなかった、一人も殺さなかった、という事実がこの国を守っている。このことを誇りに思うべきです。

しかし、他国から日本が直接攻撃されていないにもかかわらず武力行使ができるというのは、違うんじゃないでしょうか。なぜ他国との戦争に日本が参加するのでしょうか。

どうか、だれかのいう「きれいごと」「理想」をここで叫ばせてほしい。戦争はしたくない。人を殺したくない。殺されたくない。武力ではなく対話を。この叫びが「きれいごと」であってたまるか。

先の戦争はまちがっていました。私は日本人として、なにより人間として、戦争を繰り返してはならないという、意志と責任をたくさんの命から受け継いだのです。

私は私の言葉を語ります。言葉が足らずとも若くとも、私は現政権と安全保障関連法案に断固反対します。

(14日、国会正門前)

しかし一方でこのSEALDsの若者たちを「自分中心、極端な利己的考え」だと批判する若手自民党議員がいる(19日離党)。この議員は「利己的個人主義がここまで蔓延(まんえん)したのは戦後教育のせいだろうと思うが、非常に残念だ」とTwitterで述べている(「赤旗」2015年8月4日)らしいが、彼も同じ戦後教育を受けているはずだ。彼には自分もSEALDsの若者たちと同じ戦後教育を受けているという自覚はないのだろうか。

教育は押し付けではなく、自分で考え、行動していくための力を身につける環境のことだから、同じ教育を受けても人はそれぞれの人生を歩む。それは「戦後」教育に限らず戦前の「軍国」教育のなかでも反戦思想を貫いた人たちがいたことと同じだ。ただ、命をかけて戦争に反対する人たちと、人を殺し殺される戦争に送り出す者たちを同列に扱うことはできない。だからこの議員も同じ教育を受けながら人それぞれだと認めるわけにはいかない。

2015年08月14日(金) auのLTEフラットについて

「非常勤」がなくなってはや5か月。もはや「正式」にクビの状態。そろそろ本気で次の仕事を考えなくては。というわけでハローワークなどを覗いてみたが(HP)、地域、職種等で絞ると皆無である。地域の範囲をやや広げればあるにはあるが多分年齢的に難しい。最近は年齢を雇用条件にするのはオモテムキはだめらしいので書いてないが、明らかにムリだろう。右往左往、前途多難、暗中模索、五里霧中、七転八倒、絶体絶命。

もえ。エリザベスカラーも取れて自由を回復。つい舌も仕舞い忘れていねむりを...

もえ。エリザベスカラーも取れて自由を回復。つい舌も仕舞い忘れていねむりを...

白羽の矢はiPhoneに当たった。夫婦ともにiPhoneというのは年金生活の今となっては実に贅沢だ(T子(妹)はCメールだけのガラケーなので問題外)。iPhone2台でおよそ1.6万円。まずこれをなんとかしよう!

いろいろググってみるとauの携帯料金がタカいという意見は多い。auのWebサービスはまず「LTE NET」(月額¥300+税)という インターネット接続サービスに入ることでネットやメールが使えるようになる。このままだと「従量制」といって通信量によって課金されるので外出先で動画などを見ようものならびっくりする高額請求が来る(上限はあるらしいが)。そこでさらにパケット通信料定額サービス「LTEフラット」(およそ月額5〜6千円)を契約してネット使い放題になるのだが、このLTEフラットというのがタカいのだ。これをやめてしまおうという提案がネット上に多く見られた。正確にはやめるのではなく定額制から従量制に変えるのだが、何かの間違いで高額請求にならないようにLTE NETもやめようという意見もあった。つまり外出中はiPhoneを単なる携帯電話としてのみ使用するか、別のより安価なモバイルルータを契約するということである。

無職の今は自宅以外でのネットはどうしても必要なことはないが、でもまあLINEとGoogleMap(ナビ)くらいは欲しいなと思う。せっかくのITの進歩(?)を満喫できないのはくやしい。そこでLTE NETは残し、従量制に注意しながら外でのネットはWi2のような公衆無線LANを使うことを考えている。iPhoneは「設定」で「Wi-Fi」や「モバイルデータ通信」のON/OFFが可能だし、アプリごとのモバイルデータ通信の使用をON/OFFできるので、まず自分のiPhoneだけLTEフラットをやめて様子を見る。うまくいきそうならカミさんのiPhoneもやめてしまう。

そんなことをS子に提案すると賛成してくれた。彼女自身かなり無駄だと思っていたようである。

2015年08月06日(木) 父の夢

昨夜の寝苦しさのせいだろうか、朝は必ず時間通りに起きるはずのT子(妹)も珍しく寝過ごした。体調でも壊したかと心配したほどだ。私もなかなか眠れず、久しぶりにNHK-FMの「ラジオ深夜便」を聴いていた。藤山一郎の歌をやっていた。明け方、久しぶりに父親の夢を見た。何と父を原付バイクの後ろに乗せて走っていて、ある陸橋に差しかかったらお巡りさんが見えたのであわててバイクを降り、素知らぬ顔で近くの喫茶店に入った。気になったのでバイクを見に行くともうなかった——という夢である。いつもだと必ずといっていいほどトイレを探すのだが、この日は喫茶店の出入りに不思議な階段を昇降するだけだった。夢の中で父と特に会話するでもなかったが、知った人物は父だけだった。この夢にいったいどういう意味があるのだろう。

私が生まれたのは父が57歳の時だ。私が知っている父の姿はちょうど今の私くらいのトシ(67歳)以降だから、今の自分が父にぴったり重なることになる(まあ最近は年齢によるイメージがムカシより若くなっているからこのままではないだろうが)。いわば兄弟のような老人が原付バイクに二人乗りしていたという夢になる。笑えない(ーー;)。夢の中では自分はいったい何歳だったのだろう。

映画の「鉄道員(ぽっぽや)」に幼く死んだ娘の幽霊が出てくる。映画「父と暮らせば」でも父親と娘が特に不思議にも思わず会話している。身内の幽霊は怖くないというが、私もそう思うし、身内の幽霊というものは実際にいてもいいとさえ思っている。出てくる方も驚かそうと思って出てくるわけではないし、出会った方は会いたかったのだから自然なことである。私は若い時から何度か危険な目にあった時、あとでふと母親が守ってくれたという気がしたことが何度もある。肉親というものは超自然的なことが自然に思えるものである。夢に母ではなく父が出てくるのは私が出てきてほしいからではなく、父の方で出てきたいのかもしれない。私がなにか父のことで誤解したままになっていることがあるのかもしれない。父のことをもう一度考え直してみなければならないのかな。

2015年08月05日(水) 終戦70周年の月

8月。今年は終戦70周年、ヒロシマ・ナガサキの原爆被爆も70周年。ひときわ祈念すべきこの年に、自分は今年も広島には行かないんだろうか。こうして一年延ばしにしている間にホントに行けないトシになってしまうのかも知れない。今なら時間はあるし、健康的にも問題はない。あとは実行するだけだ。

2015年07月28日(火) もえの勇姿

昨年12月15日に我が家に来たもえ(三毛猫♀)が早くも妙な声で鳴くようになった。あてねのときもそうだったが、猫は生まれて半年でもう妊娠可能期に入るのだ。暑くなってきて網戸だけになっているところで外に向かって「あお〜、あお〜」というような大声で鳴く。ふだん小声で短く鳴くだけなので驚いた。近所に迷惑だし、うるさい。直ちに手術を決意。かかりつけ病院で診察・予約・執行。昨今は避妊手術も日帰りである。

帰ってきて少し落ち着いたところ…

帰ってきて少し落ち着いたところ…

ギターは相変わらず「アルハンブラ」を練習しているが、運指を覚えただけでちっとも上達しない。トレモロは遅いし汚いし、弦は唸るし(ー ー;)。

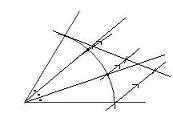

始まったばかりのLINE MUSICでパク・キュヒの曲をいろいろ聞いた(現在無料トライアルキャンペーン実施中)。「森に夢みる」は例によってトレモロが美しい。今まで聞いたことのない曲だったが、すっかり魅了されてしまった。自分で弾くのはとうてい無理だが、メロディだけでもと採譜してみた。

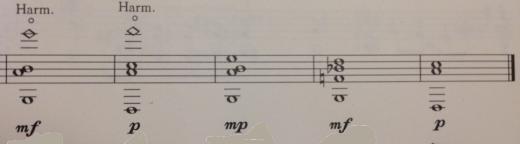

森に夢みるという曲の一部の手書きの楽譜。これをトレモロで弾くと妙なる響きに…?

森に夢みるという曲の一部の手書きの楽譜。これをトレモロで弾くと妙なる響きに…?

この暑いのに散歩もしている。ほぼ2時間、4〜5kmくらい。毎日の熱中症情報が「危険」となっているので休憩と水分補給に気をつけて、今のところ元気に歩いている。なるべく日陰を選ぶが炎天下では(日傘の替わりに)持参の雨傘を差す。見た目は良くないが効果抜群。疲労感がまったく違う。男用の日傘も売って欲しいと思う→売ってる〜!

技評の「世界一受けたいiPhoneアプリ開発の授業」も一応終わった。サンプル用のリストもすべて打ってみた。ときどき原因不明のエラーで動かなくなるが、その時は最初からやり直してみるとちゃんと動いたので自分のミスだなとわかる。が、原因不明のままなので気持ちが悪い。swiftはやはりVBAなどよりはかなりむつかしいようだ。いろいろなことを覚えたはずだし、自分でもアプリを作ってみようと思って始めたはずなのにどうもイマイチ気が乗らない。それより今ある色々なアプリを利用することを工夫した方がいいのではと思っている。実際、今も家計簿やレシート読み取りなどのアプリを使っていて、これらを自作するなんてことは思いもよらない。まず何を作りたいかが決まっていないのだ。しばらくはこの模索が続くのだろうか。

2015年06月20日(土) 「アルハンブラ宮殿の思い出」

ひと月以上HPの更新の間を空けてしまった。「音楽の思い出」を書いているうちにむか〜しの(およそ半世紀前!)作曲ノートを引っ張り出していくつかの作品をPDFにしてUPしている(感謝:MuseScore様)のだが、さらにこれらをメロディだけではなくギターでちゃんと演奏できる曲に仕上げたいという欲求にかられた。

ギターは10代から始めて、例の「愛のロマンス」(禁じられた遊び)をなんとなく弾けるところまでやったが、その後は時々爪弾くくらいで本格的に練習することがなかった。有名な「カルカッシ・ギター教則本」(全音楽譜出版社)も買ってはみたがほとんど活用していない。

しかし、やはり自作の曲をギターで弾くにはある程度のテクニックが必要である。で、またぞろ古くなって垢もついているような愛器を取り出しちゃんと掃除もして試弾してみるとまだまだいい音色がする。何十年ぶりでチャレンジし出したたのがこれまた有名な「アルハンブラ宮殿の思い出」(タレガ作曲)である!

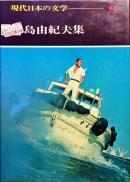

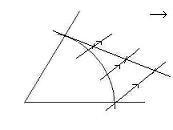

誰でも一度は聞いたことのある名曲!(カルカッシ教則本に掲載)クリックで拡大可

誰でも一度は聞いたことのある名曲!(カルカッシ教則本に掲載)クリックで拡大可

一念発起から一ヶ月。楽譜には強いので一応左手の運指は覚えた。トレモロも少しは弾けるようになってきた。あとは反復練習のみである。今は左手の指先の痛みに耐えかねる毎日である。

そして今回無謀にも武満徹「ギターのための12の歌」(ショット・ミュージック株式会社発行の楽譜。¥2,100)を買った。以前、NHK-FM「気ままにクラシック 」で鈴木大介の演奏でそのうちの何曲かを聞いてずっと心に残っていた。ロンドンデリーの歌とかオーバー・ザ・レインボーなど有名な曲ばかりの武満による編曲なのだが、さすがに楽譜を見て息を呑む。オニムズイとかマジかんべんという変な言葉が口を出る。しかし12もあるんだからひとつくらいは何とかなるだろう…。

2015年05月12日(火) 音楽の思い出(2)

昭和35(1960)年、中学一年の時、教育用にサカホーンという楽器を買わされた。弾き方などを教えに来た人が「軍艦マーチ」などをとても上手く弾いて(当たり前)すっかり魅了された。その日から虜になり、明けても暮れても弾きまくっていた。この楽器はハーモニカとそっくりだが、2段ある吹き口の下は普通の音(ピアノの白鍵)、上の段は下の音の半音上の音が出る。楽譜の線上の音は吹く、線間の音は吸う、♯や♭の音は上の段というように五線譜とてても相性が良いのですぐ覚えられる。この楽器のおかげで楽譜も読めるようになったと思う。

このサカホーンで童謡、唱歌、歌謡曲、クラシックの名曲のメロディやテレビドラマの主題歌など、あらゆる曲を吹きまくった。さぞ周りには迷惑だったことと思う。この楽器を私はついこの間まで後生大事に持っていたが、去年ついに捨てた(;_;)。一方で音楽に目覚めた(?)ことから、吹奏楽部に入ってクラリネットをやるようにもなった。

好きなジャンルは結局はクラシックに留まった。定番通りベートーベンから始まり、交響曲5番や7番には夢中になった。7番の第二楽章などには言いようのないほどの強い感動を受けた。やがて彼の前後の時代の作曲家へと広がっていった。

作曲もかなり早くから試みるようになったが、これには大きなきっかけがあった。同級生のO田君という子が、お姉さんがクラシックの楽譜をたくさん持っているというので無理に頼み込んで何冊か貸してもらった。モーツァルトの弦楽セレナード(アイネ・クライネ・ナハトムジーク)やシューベルトの未完成交響曲、ベートーベンのピアノ協奏曲(皇帝)などである。またピアノのピースやソナタアルバムなども貸してもらった。なんと私はこれらを返却もせず今でも持っているのだ!<(~ ~;) 当時の私の道徳観はどうなっていたのだろう。こういうところに「育ちの悪さ」のようなものが出ているのかもしれない。

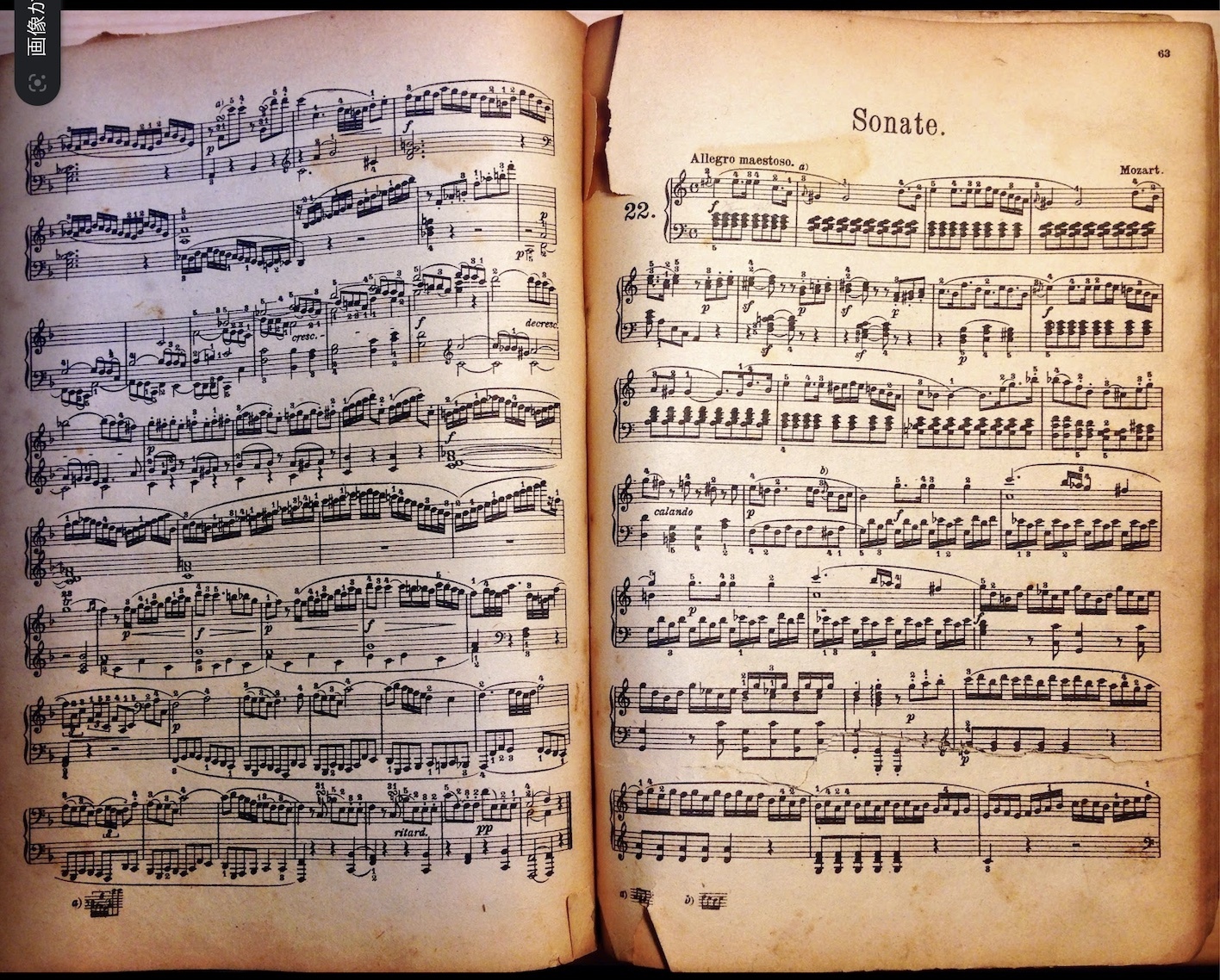

全音楽譜出版社の昭和二十三年発行のソナタアルバムとその奥付。楽譜はクリックで拡大可(右ページの曲はモーツァルトのK.310)

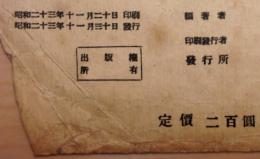

(日本楽譜出版社1950年発行のベートーベンのピアノ協奏曲「皇帝」。クリックで拡大可

(日本楽譜出版社1950年発行のベートーベンのピアノ協奏曲「皇帝」。クリックで拡大可

中学卒業後は岐阜に縁故就職することになり、音楽どころか高校も行けなくなったが、会社の寮生活をそれなりに楽しみ、例によって人のものを無神経に自分のものとしてしまう厚かましさから同じ部屋の人のレコードプレーヤーを私物化してよく当時大ヒットした舟木一夫や橋幸夫などの歌謡曲を聴いていた。さすがにドーナツ盤の「高校三年生」は自分で買った(と思う(^^;)。

父が病気になり1年半で名古屋に帰ってきた私はやがて本格的に作曲家になる決心をした。(つづく)

2015年04月20日(月) 音楽の思い出(1)

今年から英語のブログも立ててみようという無謀な試みを始めたので、本来の日本語ブログの方がややおろそかになっているかも知れない。自由に書かれたブログを(自分の文章とはいえ)中学生程度の英語力で英作文にすることやはり無理なので、ほとんどがgoogle翻訳とWeblio翻訳を利用して翻訳しているだけである(感謝m(_ _)m)。できたものが英文として実際に通用するものか一切検証を取っていない。一度英訳したものはほとんど見直していないし、誰かに診てもらっているわけでもない。まあ、こういう英語の勉強の仕方もあるのだという気持ちでやっているが、「英語が上達した」という自覚もこれまたほとんどない。(^ ^;

名残りの桜(4/7 春日井市にて)…

名残りの桜(4/7 春日井市にて)…

さて1ヶ月ぶりの日本語ブログで、この間に桜もすっかり散ってしまった。今年もいっぱい見たし、それなりに感慨もあるのだが、毎年同じ事を思うので改めて書く事もない。

file:///Users/fkzwmso/Documents/tennin/gazou/809.jpg

唐突だが自分の若い頃からの音楽についての思い出を書いてみようと思う。ずっと前から考えていた事ではある。

人生で一番初めに音楽に「出会った」という記憶は、小学2〜3年生ごろのオルゴールである。それもオルゴール時計である。幼い頃我が家には父のコレクター趣味の結果だと思うが、子供にとってはけっこう珍しいものがいくつかあった。望遠鏡(測量用?)とか飛行機のプロペラの模型とか。その中にいかにも古いタイプのオルゴール時計があった。本体は一見真鍮製のような縦長の直方体で本体よりやや大きい天板と土台が付いており、天板には手提げも付いていた。正面はローマ数字が書かれた丸い文字盤で、裏にはフタがあって開けると大小のギアがたくさん詰め込まれていた。昔のゼンマイ式柱時計と同じゼンマイを巻いて動かすのだが、ある時刻になるとオルゴールが鳴る。その曲が今思うとドヴォルザークの「ユーモレスク」だった。オルゴールは土台の裏側に付いていた。男の子の常として仕組みを知ろうといじくっては壊してしまい、やがて曲も鳴らなくなってしまったが、何となく音のする仕掛けがわかった気がした。「ユーモレスク」に再度出会うのは中学生になってからであるから、それまでは曲は覚えても曲名はわからないままだった。

次には、小学校で習った唱歌多数。「子ぎつね」とか「もみじ」「灯台守」などは今でも好きだ。5、6年生のときに習った歌にベートーベンの「花売り」という曲があったはずなのだが、その後およそ50年間聞いたことがない。こんにちでこそネットやYouTubeで聴くことができるが、小学生から還暦までテレビ・ラジオで一度も聴いた記憶がない。たぶん放送はしていても耳にする機会がなかっただけなのだろうが。哀調を帯びたメロディに子供にはちょっとむつかしい歌詞をつけていた。ネットから仕入れた知識によると(http://blog.goo.ne.jp/kenkou27/e/135e274d1293959c0e9c87b97f1fb27f)ベートーベンが若い頃ゲーテの詩に作曲したものだそうである。外国の旅芸人が歌っているYouTubeの画像を見た限りではやはりどこか悲しげな曲調だった。

立てば芍薬坐れば牡丹…の牡丹です

立てば芍薬坐れば牡丹…の牡丹です

2015年03月19日(木) 大高城址と「メグロ」…

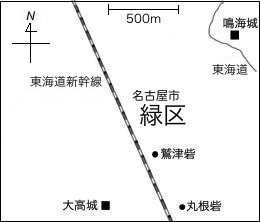

2月28日、念願(?)だった緑区の鷲津・丸根砦を一人で見に行った。「信長公記」(角川ソフィア文庫/奥野高広・岩沢愿彦校注)を読んでいるとこの辺の地名がよく出てくる。自分の住んでいる所で戦国時代の歴史的人物たちが若き日に活躍していたかと思うと何百年という時間を超えて親しみを覚える。この本によれば、鷲津・丸根砦は織田方が今川義元の抑えとして築いたところで、ここから南西数百メートルの所にある大高城と北東1kmの所にある鳴海城(いずれも今川方の陣地)の間にあってこの二つの城を分断する位置関係にある(参照:名古屋市教育委員会「鷲巣砦跡」案内看板)。

新幹線を挟んで東西に鷲津・丸根砦趾がある。右は鳴海城趾との位置関係を示した略図。

「信長公記」によれば、桶狭間の合戦の直前、重臣たちとの談義のあと、有名な「敦盛」を舞って出陣、鷲津・丸根砦の「落去」を知った信長は家来一同に次のような檄を飛ばす(本文54ページ、( )は引用者)。

「各々よくゝゝ承り候へ。あの武者(今川方)、宵に兵糧つかひて夜もすがら來り、大高へ兵糧入れ、鷲巣・丸根砦に手を砕き、心労してつかれたる武者なり。こなた(織田方)は新手なり。其上小軍ニシテ大敵ヲ怖ルゝコトナカレ、運ハ天ニ在リ、此語(後?)は知らざる哉。懸からばひけ、しりぞかば引付くべし。是非に稠(「ネリ」と読む)倒し、追崩すべき事案の内なり。分捕をなすべからず、打捨てたるべし。軍に勝ちぬれば此場へ乗ったる者は家の面目、末代の高名たるべし。只励むべし」名文である。これは信長より7つ年長で彼に仕え、慶長年間まで存命した著者・太田牛一の記述だから実際にこの通りの内容であったのだろう。

映画・ドラマで何度も観た桶狭間の戦いは、まさに信長、秀吉、家康たちの命がけの青春であった。信長26歳、秀吉23歳、家康は17歳。秀吉はまだ木下藤吉郎で信長の一家来、ねねとも夫婦になる前である。家康は今川義元の家来(というより人質)で名も松平元康であった。桶狭間の戦いでは先陣を命じられ決死の覚悟で大高城への「兵糧入れ」に成功している。彼ら皆、のちに戦国の英雄として名を残し三英傑などと呼ばれることなど思いもよらず、ただひたすら生き残るために日々の努力を連ねていた頃である。また、勝ち残って行ったからこそ後の世からその功罪を評価され、徹底的に研究されることで彼らの生きた時代を解き明かすこともできるのである。

そして次に3月13日、今度は家族3人で大高城址を見に出かけた。地図では城跡公園としてあるのでクルマですぐ到着と思っていたが、近ずくにつれ道が狭くクルマが通れない、駐車場もない。歩いてアプローチしようとしたが、駐車場探しに手間取った。ほんの近くにコミセンがあったが部外者の駐車はダメということで(当たり前)、近辺を回ってやっとアオキスーパーを見つけ、そこから歩いて行くことにした。ここまででくたびれてしまい、珍しく喫茶店に入る。普通の農家風の民家をそのまま喫茶店にしたお店で、畳に和机という席でコーヒーとトーストを取った。ここで帰りがけに玄関で古いメグロのバイクを見つけ、いきなりテンションが上がった。あわててお店の奥に声をかけ写真の許可をもらう。

メグロのロゴが見える。手前はイタリア製 ITALJET か。クリックで拡大可

メグロのロゴが見える。手前はイタリア製 ITALJET か。クリックで拡大可

話がそれたが、大高城趾はその喫茶店から歩いて10分ほどせまい路地道を登って到着した。頂にはかなり広い広場がありさらに一段高い所に城趾の石碑とその隣に城山八幡社がお祀りしてあった。内堀跡もはっきり残っている。

2015年03月11日(水) 大震災4年

昨日から思いがけぬ雪である。会社からの帰り、吹雪(名古屋人には)の中を自転車で走ってきた。(^^;

愛車もご覧のとおり...

愛車もご覧のとおり...

今日は東日本大震災からちょうど4年の日。テレビも新聞もこの4年間の検証に詳しい。LINEの首相官邸からも安倍首相のメッセージが届いていた。首相の被災地訪問と国民に東北へ行こうと呼びかけた内容である。今朝のフジテレビ「とくダネ!」では津波で破壊された家屋にそのまま住み続けている一人暮らしの人の家からの中継をしていた。家の修理の援助を受けてしまうと被災者用住宅への入居資格を失うためやくなく壊れたままの家に住み続けているという。水道はあるがガスはなく、カセットコンロで煮炊きする生活。しかも修理援助の金額ではとても全面修復は無理とのことである。「赤旗」のトップ記事は毎年恒例に行なってきた「被災者300人本誌調査」。健康状態の悪化、生活と生業再建への公的支援が不足という人が8割というアンケート結果を載せている。「安倍首相がやっているのは弱い者いじめ。庶民のことがわからない政治だ」の声。「失業中」という人は38%、「『アベノミクス』は役に立っていると思いますか」の問いに66%の人が「思わない」、「原発事故前に住んでいた地域に戻る展望はありますか」には62%の人が「展望はない・戻ることはあきらめた」等々、生々しい実態が浮き彫りにされていた。

自分は震災が起きたあと1万円の募金をしただけでこの4年間被災地を援助する何の活動も行なわなかった。津波の威力におびえ、原発事故に経験したことのない恐怖を覚えていながら、自分には何ができるかを深く問い詰めることもなく、早く心の安定を得たいとばかりの4年間だったように思う(思えば数学の論文執筆に執心したことなどもそうした心の表れだったのかもしれない)。反原発の集会にも関心を持ちながらまだ一度も参加していないので今年はぜひ参加したい。

昨日からの雪を被ったけさの梅の花

昨日からの雪を被ったけさの梅の花

この遺跡巡回中、八王子神社の一角に名古屋城築城時の石垣用の石を運ぶ時、落としてしまった石は落城につながるとして縁起が悪いのでここに祀ってあることを初めて知った。これが妙に気になっていて、後日であるが、

忘れ石神社の奥に名を残す

花もなき神社の奥の忘れ石

という句がふと浮かんだ。あとの句は俳句になっているかもしれない。短歌にはならなかったから「投稿」はしなかった。(^^;

2015年02月12日(木) Macのデータベース

WindowsからMacへの乗り換えで一番の課題がデータベース(以下DB)だ。WindowsではAccessを使っていた。Access95からのユーザである。いくつか自前のアプリケーションを作ってあったのを、さてMacではどうしようかと思っている。DBソフトはMS-DOS時代からdBXLなどを使ってきて一番興味のあるジャンルだった。WindowsになるとdBXLが使えなくなり、やむなくAccessに乗り換えたがdBXLのようには好きになれなかった。途中「FileMaker Pro Ver.3」を購入したこともあったが、何だか取っつきにくくて結局Accessから移行できなかった。 Mac用のDBとしてはこのFileMaker(現在はVer.13らしい)ばかりを考えていたが、値段の高さから二の足を踏んでいた。4万円もするのだ。

おととい「Mac データベース」という検索語で「TapForms」というソフトを見つけた(App Storeで¥3500 高!)。これだとAccessのテーブルをテキストファイルにすることで「フォーム」(TapFormsではAccessのテーブルに当たるものをフォームという)に読み込むことができる。ただリレーショナルDBではないのでフォームとフォームをリレーションすることはできない。

このアプリには「ピックリスト」という機能があって、一行に一項目だけのテキストリストを作り、フォームのフィールドにこのピックリストを関連付けておけばデータ入力のときに参照することができる。これがちょっとリレーショナルな雰囲気を持っているのが面白い。ピックリストを別のフォームにするだけでリレーショナルDBにできるのではと思わせる。

今のところ蓄積したデータを参照するだけなのでこれで十分。いよいよWindowsとはお別れかな。

2015年02月09日(月) 妹の還暦

今日は晴れながら雪が降るという、ややこしい天気だった。晴れていて雨ならばキツネの嫁入りなどというが、晴れで雪ならばさしづめ雪女の嫁入りか(今日は友引)。散歩に出かけてすぐ雪が降ってきたが、地面に落ちるとすぐ消えてしまうような淡い雪でそれを陽の光の中で見ているととても美しい。そのまま散歩を続けた。ただ、新川中橋を北向きに渡ったときは半端なく寒かった。寒風身に沁むという言葉が実感できた。行きつけの百均で猫の爪研ぎ防止シールとともにもえのためにネズミのおもちゃを買う。こんなところは孫のためにお土産を買っていくじいじの心境と一緒かもしれない。まあ、自覚しているならば特に問題はない...と思うが。(^ ^; 今日はT子(妹)の誕生日で、しかも還暦である。といっても大したことはしないが、たまたま家族皆自由日だったので、昼も夜もいっしょに食事をし、型通りにささやかなプレゼントとお祝いのケーキを食べた。今日はその他に、彼女のETCカードの登録を区役所で行なった。重度の障害者には「有料道路障害者割引制度」というのがあって2年ごとに更新があるのだが、今回はETCカードも作ってみた。本人名義のカードで高速道路を通行すると料金がほぼ半額になるというありがたい制度だ。これまでも病院へ連れて行く時など料金ゲートで障害者手帳を掲示すれば割引が受けられたが、料金ゲートでのやり取りが面倒で自分のETCカードで無線通行してS子(妻)とケンカになったりしたこともあった。

手続きは面倒ではないがやや時間がかかる。まず、本人名義のクレジットカードを作る。カードが届くのに1週間。それから今度はそのカードを元にETCカードを申し込む。これも1週間。それを持って区役所へ行く(車検証やETC車載器の管理番号などが必要)。さらにそこで作ってもらった書類を「有料道路事業者」宛に郵送し、2週間ほどで認可通知が届きやっと通行可能になる。誕生日のお祝いではないが、いい記念になったと思う。

2015年01月21日(水) 塗装入門

ここ2、3日風邪気味である。昨年秋からヒマになった(パート勤務をリタイア)こともあって手の届く範囲で家のリフレッシュを行なっている。といっても団地住まいだから大したことはできない。これまでにベランダの網戸張り替え、風呂場のカビ取り、洗濯機の交換、洗面所の引き戸の戸車交換、そして今回は玄関ドアの塗装にチャレンジした。

何年か前、団地全体の塗装工事があった時にもちろんドアも塗り直されたのだが、そのあとドアに学習塾の募集の張り紙をした。とくに考えもせずA4のシール用紙をべったり貼ったものだから、あとでシールを剝がしたときに塗料が禿げて下地の青色が出てしまった。

→

→

我が家の玄関の塗装が剥がれている画像と塗装後の画像。あまり出来は良くない。

まずは塗装面の清掃だが、これは適当に済ませる。新聞紙(赤旗しんぶん)をちぎって養生テープで塗装面を囲うように貼り付ける。団地の玄関は北向きで風も強くとても寒かった。これで風邪をこじらせたかも知れない。

次にスプレー缶で塗りを実行。やっぱり素人で塗料がタレたりしたが、二度塗りするつもりなのでそのままにし、翌日乾いているのを確認して軽くペーパーをかけ、タレを目立たなくする。缶に書いてある説明によると、スプレー缶とドアの距離を開けて平行に移動しながら塗るとタレないとある。なるほどタレない(説明書は塗る前に読まなくてはいけない(^^;)。

そしてまた翌日、やっと新聞紙を剥がし、完成(?)を確認。う〜ん、あまり気に入っていない。

あまり気に入っていない (;_;)

あまり気に入っていない (;_;)

2015年01月18日(日 ) 北名古屋市西春町

今日の散歩は西春駅周辺。実は先週金曜日にも一度来てみたのだが、駐車場(無料)が見つからずクルマで駅周辺をぐるぐる廻ってみただけで帰ってしまった。ところが帰ってから地図を見るとほんの近くに北名古屋市役所があるではないか。というわけで今日はそのカタキ討ちで市役所の駐車場に停めさせてもらってからのウォーキング。市役所から東へ伸びている道は古くからの道筋のようで昭和っぽい店が並んでいる。

民家の一角に立つポスト(現役)。お隣は「とうきや」というお店(陶器か)

民家の一角に立つポスト(現役)。お隣は「とうきや」というお店(陶器か)

全方向性の風力発電機

全方向性の風力発電機

2015年01月15日(木) 初仕事

常勤していた会社はやめたものの、個人的にPCメンテナンスをしているお客さんが何人かいる。今週はその一人であるGさんのPCのメンテナンスが今年の初仕事になった。GさんはこれまでWindows Me(!)で売上管理を行なってきたが、昨年末、長年愛用してきたドットインパクト方式のプリンタが壊れてしまった。メーカーに問い合わせるともう修理もできないとのことである。ネットで相当の機種を探しても中々見つからない。それにPCも怪しい動きをするようになったので(起動を繰り返すなど)、もう使わなくなっていた別のPC(XP)にシステムを載せ換えて、プリンタもインクジェット方式に変えたいとの要望があった。お安い御用と安請け合いしたのだが、プリンタはともかくXPマシンに必須ツールであるエディタ(EmEditor Free)がインストールできないのだ。どうもWindowsXP SP3の「データ実行防止」(DEP)機能が邪魔しているらしい。Windows Installer が動かない。

C:¥boot.ini に「/NoExecute=AlwaysOff」を追加することまでは突き止めたが、今度はインストーラが破壊されているというメッセージが出る。結局PCをお預かりして自宅でネットで色々な情報を得ながら対処した。同じように苦労していた方達がいたようで、ネット上には色々な情報が流れていた。

自宅でああでもないこうでもないとやっているうちに諦めモードになり、ふと思い出したのが、Gさんの上司であるYさん(Gさんと同じシステムを使用)に以前予備としてウチで不用になったPCを預けてあったこと。これをGさんに回そうと考え、Yさんに電話した。快諾を得て翌日引き取りに行き、自宅でシステムの移行処理を行なったのだが、それが一段落してから最後にもう一度GさんのXPの修復をやってみた。何回もやってみた処理だったのだが、なんとこれが成功したのだ! あっという間にインストールが終わった。何が良かったのか悪かったのか、唖然としてしまった。

結局Yさんからお預かりしたPCは必要なくなったが、これを引き取ってきたあとに修復できたということが、なんとなく納得であった。これが有名な「マーフィの法則」である(!?)

三役揃い踏み。手前がちょっと大きくなったもえです。

三役揃い踏み。手前がちょっと大きくなったもえです。

これは今日のもえ。昼夜明暗問わず遊ぶ。

これは今日のもえ。昼夜明暗問わず遊ぶ。

2015年01月10日(土) 数学夜話(3)

整数論の勉強が続いているが、今はちょっと高木(貞治)先生の本を離れて自分の頭で自然数から実数までの数体系を構築してみることにチャレンジしている。うまくいったらこれが次の論文になるかもしれないという期待もある。方法として意識的に弁証法を用いている。その骨子は2008年09月25日のブログですでに書いていた。我ながら考え方がほとんど変わっていないことに驚く。進歩がないのだ。それがかえって不安である。ただ、実際に論を進めてみるとやはり山あり谷ありで、そこを気合いで押し切ってしまっているところもある。これはまずい。文章としては自然数から整数への発展までは記述したが、頭の中ではその先の実数の連続性をどうするかにいっている。やはりデデキントの「切断」しかないのだろうか。

本文とは関係ないが、めずらしかったので…

本文とは関係ないが、めずらしかったので…

「連續性は分離的なものの統一として、ただ連關的で、純一な統一であるが、またこのようなものとして措定されたものであるから、それはもはや單なる契機ではなくて、むしろ量の全體である。このようなものが卽ち連續量である。」(引用書では強調したところが傍点。また随所にカナにした原語(ドイツ語?)が振ってある)。何だかわけのわからない文章だが、ここから思い至ったことは、

(量のところを数に置き換えて)数は(もともと)連続性と分離性の対立的な二契機を持っている。だから分離性から連続性に転化する方法は分離性を否定することではないのか。「分離する」とは言い換えれば分割することだから、それを否定するとは「分割できない」ようにすることだ。例えば有理数を「2乗したとき2より小さい数」と「2乗したとき2以上の数」に分けるとこれは分割になる。2乗して2になる有理数はないからだ。デデキントはこのような分割自体を「実数」にした。つまり分離を否定したものとしての実数を確立した。この新しい数の定義に基づいて数体系を再構築した(これは弁証法の常套手段である「否定の否定」)。これが彼の「切断」の本質なのだ、と。「切断」以外に興味をもっているのは「アルキメデスの公理」(リンク先に説明あり)である。これは一見明晰な表現であるが深い内容を秘めている。この公理のみを用いて実数の構築ができないかを今、目論んでいる。

もう少ししたらちょっと大きくなったもえをご披露しよう。

2015年01月03日(土) 明けましておめでとうございます

恭賀新年。2015年になった。年明けなので昨年分のブログとはページを変えようかと思ったが、しばらくは前年分も同じページの方が何かと都合が(自分にとって)いいので、しばらくはこのまま続けることにした。取りあえずは、恒例の真澄田神社ショットを披露(2日)。

右がS子(妻)。フードが似合いすぎかも…

右がS子(妻)。フードが似合いすぎかも…

今年のお正月は全国的に大雪で、名古屋でも元日から降った。1日はもう出かけないつもりで朝から飲んでしまい、1日中テレビ三昧。2日に初詣に出かけたらすぐに雪になり、ちょっと不安に。おかげで恒例ショットもこの有様(フード)。でも風もなくてそんなに寒くはない。午後には雪もやむ。初詣の帰りに、これも恒例のH井君宅に年始に立ち寄り、御節とALL-FREEを戴く。共通の友人から先月結婚したという年賀状が来ていてその話題で盛り上がっていたらそこへちょうど本人から電話もかかってきてさらに盛り上がる。

今日3日は名古屋市北区の有名な羊神社へ3人でお雑煮の腹ごなしを兼ねて徒歩で初詣に出かけた。干支が当たり年なので混雑が目に見えていたけれど、T子(妹)が年女なのでどうしても行っておきたいと思ったのだ。昨年末散歩を兼ねて下見をした時にもお正月に向けて準備をしていた神社の人たちの気迫が感じられて元日はさぞやと思われた。案の定3日の今日でもすごい人出で、我々が到着した時で約百人、お参りを済ませた頃には参道が数百人の人で埋まっていた。

3日の羊神社。

3日の羊神社。

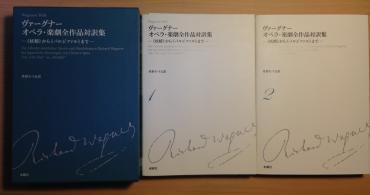

2014年12月27日(土 ) ワーグナーの音楽

ここ毎晩、NHK-FMで年末恒例のバイロイト音楽祭をやっている。「ローエングリン」、「ニーベルングの指輪」の全曲等。今日は「指輪」の最終日「神々のたそがれ」で、これを聞きながら書いている。今年の7月に「ヴァーグナー オペラ・楽劇全作品対訳集」全2巻(井形ちずる訳・水曜社 2014年3月初版発行 ¥7,020)を衝動買いした。1ページを2列に分け左にドイツ語原文、右に日本語訳と文字通り逐次対訳されており、わかりやすくとてもおもしろい。これを読んで「さまよえるオランダ人」や「タンホイザー」が女性によって魂の救済を得るというテーマになっているのを初めて知った。「ローエングリン」もこの本で劇の筋を知った。これは逆に(逆か?)女性が白鳥の騎士に救われながら彼への誓いを破ったために死に至るという悲劇だが、ある意味究極のロマンチシズムで、バイエルン王ルートヴィヒ2世が夢中になって時代錯誤のお城まで作ったという有名な逸話も理解できそうな気がする。このお城は現在ではロマンチック街道の一番の人気スポットだとのことである。

「ローエングリン」中の「結婚行進曲」はメンデルスゾーンの「夏の夜の夢」中の同名の曲と双璧をなす有名な曲だが、実際の結婚式ではメンデルスゾーンの方がちょっと多いような気がしていた(特にデータ的な根拠はない(^ ^;)。ひょっとするとその差は式場の人が「ローエングリン」の悲劇性を敬遠していたのかなと今では思う。私は自分の結婚式を当時大勢いた友人たちの計らいでいわゆる会費制で挙げたのだが、そこで意識的にワーグナーの曲の方を友人たちにリクエストしたことを今でもよく覚えている。それはメンデルスゾーンの方を何となく俗っぽいと思っていてそれに反発していたからなのだが、また当時ワーグナーの方の曲には誰ともなく「たかさごや、たかさごや〜♪このうらふねにほをあげて〜♫」などというフレーズをつけて茶化し気味に歌われていたことへの不満があった(ラジオで聞いたのかも)。当時クラシック音楽に心酔していた自分としてはそれが許せないという気持ちがあったのだ。

2014年12月23日(火) 師勝町と豊山町

今散歩から帰ったところ。師勝町のナフコから北部市場へ回り、県営豊山団地から楠公園というコース。およそ1万歩、8kmほど、2時間弱。風があると耳が冷たくなるが、ひなたを選んで歩けばそれほど寒さも感じない。

歩道の脇に、誰が置いたのやら(^v^)…

歩道の脇に、誰が置いたのやら(^v^)…

わが町北区味鋺はもと西春日井郡楠町であり、一時は豊山町の前身豊場村・青山村との合併の話もあったらしい(http://ja.wikipedia.org/wiki/楠村 (愛知県)より)。それを聞くとより親しみがある(なぜ破談になったのかにも興味あるが)。町内の八所神社からエアポートウォーク名古屋までの道は農業村としての古き良き名残が多く見られて好きな散歩コースにしている。ただ一つの西春日井郡としていつまでも頑張って欲しい。

2014年12月18日(木) 4日目のもえ

これが我が家へ来て4日目のもえ(子猫)である。

猫好きにはたまらん絵ですねぇ…

猫好きにはたまらん絵ですねぇ…

14日が総選挙投票日だったので選挙結果について何か書こうと思っていたのに、すっかりもえに気が入ってしまってあまり書くことが浮かんでこない。テレビの報道が与党の「圧勝」ばかりで面白くなかったのを「赤旗」を読んで溜飲を下げる。沖縄での完勝が万歳。明らかに沖縄は明日の日本である。

今朝は起きてみたら前日の予報通り一面の雪。北海道は大変なことになっているが、名古屋でも23cm降ったとのこと。朝ごはんを食べていると外で雪かきをしているスコップの音がする。ゴミ出しのための道を(多分自治会役員さんが)確保してくださっているようだ。腰を痛めているので手伝わないが、「ご苦労さま」と声をかけに行くのも変だ。会社に行かなくなってからはあまり天気にこだわらなくなった。散歩にはどうかなと思う程度だ。T子(妹)は今日は通っている作業所の日帰り旅行の予定が、前日に中止になっていた。

昨日は風呂場の年末掃除をする。団地の浴室は洗い場が防水コンクリートむき出しなのですのこを敷いているのだが、これを年に1、2回取り替える。カーマへ行って同じ寸法のものを買う(そういえば16日に居間の蛍光灯をLED式に替えたのだが、このとき天井のローゼット(というのかな)がネジで天井に取り付けてあるはずが片方のネジがなくなっていたのでこのネジもカーマで買った)。ついでに壁のカビや水垢を落とす。なかなか落ちない。手にちょっとしたケガをした。

で、今日は掃除はやめ。散歩もできないのでめずらしく朝から机に向かう。ガスファンヒーターももったいないので点けない。電気毛布の小型版みたいな膝掛けで足元を温めてながら厚着をしてマスクをして読みかけの本をいくつか進める。頭寒足熱がいいのかかなり進捗がいい。Macで書きかけの原稿も書いてみた。S子(妻)は雪の中を出勤。T子は洗濯物を家の中に干しているようだ。なんだか晴耕雨読みたいで理想の生活風景だ。

2014年12月15日(月) 誕生日のプレゼント!?

今日はわが67歳の誕生日。昨夜いつも風呂上がりに計測するタニタの体脂肪計の年齢設定を1年インクリメントした。その結果これまで一度も50代になったことがない体脂肪年齢表示がついに50歳になった。ショックであった。(^ ^;S子(妻)が「今日は(レジの仕事が)休みなので1日お殿様でいいよ。なんでも言ってね」などと言っているが、来年の彼女の誕生日への返礼が怖いのであまり嬉しくはない。散歩にも一緒に付き合うという。運動不足の妻にも散歩はいいことで、いつもできるだけ連れ出したいと思っていたので、まあいいかと久しぶりにお揃いで出かける。例によって足が遅い。こっちが普段のペースで歩くと後ろから開いた間隔を狭めようと小走りに付いてくる。仕方がないのでペースを落とす。途中、別小江神社にお参りする。加藤清正の石引きの図などを見る。

こんな調子で北区辻町まで来た。この辺には以前友人のH井君一家が住んでいたことがあって、「今、どうなっているだろうね」ということでちょっと寄り道をした。すると同じ歩道の先方に犬を連れた中年の女性がじっと一箇所を見据えて立ちすくんでいる。我々が近ずくと「ねえ、ちょっと、かわいそうに」と話しかけてきた。見ると片手に乗るような子猫が建物の陰でぶるぶる震えている。あきらかに捨て猫だ。

こんなのにS子が出会ってしまったらもう覚悟を決めなくてはならない。無駄な抵抗と知りつつ「ぜったい飼わないからね!さ、行くぞ」と先にずんずん歩く。振り返ると案の定、猫の前で立ちすくんだまま動かない。「だめだといったらだめ!」「置いてけない。だって今日、誕生日だよ」

え?何の関係があるのだ。どんなつもりで言っているのだ? まさか誕生日のプレゼントではないだろう。あるいは誕生日に捨て猫を見殺しにしたら寝覚めが悪いだろうってか?...

いずれにしてもこの一言でこっちの負けだった。仕方なくカバンからタオルを出して「ほら」と渡す。S子が不器用にタオルでくるみ、コートの中に抱き込む。タクシーとかバスとか考えたが、結局歩いて帰ることにした。彼女のスローペースがいらいらしてきたので途中で子猫を受け取り、被っていたニット帽の中に子猫を放り込み、コートの懐に入れてS子を無視した歩き方で帰路を急いだ。こうして家に連れてきたのがこの子である。

命名もえ。雑種(?)の三毛猫。推定生後1ヶ月

命名もえ。雑種(?)の三毛猫。推定生後1ヶ月

さて、初めはおくるみの中でぶるぶる震えているばかりだったもえだが、人肌に温めた牛乳を指先に付けて口に持っていくとやがて舐めだし、ついには指をかじるようになった。子猫ながら牙もあり痛い。で、小皿に注いだ牛乳を差し出すと自分で飲む。次にはS子が近所のコンビニで買ってきた子猫用のキャットフードを与えるとこれもすごい食欲でちゃんと食べる。お腹いっぱいになったらしくお皿を離れたので試しに猫のトイレに連れて行くとちゃんとおしっこもウンチもする。なかなかかしこい子猫である!

次の課題は猫の先輩たちとの付き合いである。面白いのはあっちゃん(あてね。黒猫・メス・8歳)をお母さんのように慕い出したことだ。あてねは迷惑がって逃げ回るが、けっこう大きな声をだして追いかけまわす。とうとうあてねはお出かけしてしまった。いっぽうもえの二百倍くらい生きているシロはもうすっかりおかんむりで、いまにも食い殺しそうな声を出して忌み嫌う。が、襲いかかりはしないようで一安心。もえもさすがに一定以上は近づかないが、恐れている様子はない。たいした子猫である。

今時のネコは20年くらいは生きるということだから、もえの未来や如何。この子の最後を看取ることができるだろうか、それともこの子に見送られるのではないだろうか、中々印象深い誕生日になってしまった。

2014年11月27日(木) 東山植物園

紅葉を見る機会をうかがってきたが、二日間続いた雨が上がって最高の秋晴れになった。行き先は東山植物園。以前、週末に行った時、駐車場の料金と混雑のことを考えてちょっと離れたところにあるスーパーに駐車し、そこから2kmほど歩いて行ったことがある。そもそも散歩が主な目的だから歩くことは厭わない。で、今日も同じ所に駐めさせてもらった<(^ ^;

スーパーから県道に沿って地下鉄星ヶ丘駅まで起伏のある道が続き、そこから植物園「星ヶ丘門」までほぼ登り坂。ここは黄金の銀杏並木。いい運動になる。門で100円払って(一般500円。Thanks敬老手帳!)有名な化石のトンネルを抜けると早速一本紅葉の木がお出迎え。その後もすばらしい紅葉のラッシュ!

2014年11月24日(月) 初めての東別院

https://tenningosui.up.seesaa.net/blog_photo1/g1171.jpg 名古屋に生まれ住んで67年、今更だが初めて東別院(真宗大谷派名古屋別院)を訪れた。もちろん名前は若い時から馴染んでいる(地下鉄の駅名になっている)し、近くは何度も通っている。ひょっとしたら何かの用で「東別院会館」へは一度くらいきているかもしれない。しかしお寺としてお参りしたことはなかった。今日初めて訪ねる気になったのは「古渡城址」を見るためである。「信長公記」(角川ソフィア文庫)の注に古渡城の現在地として「東本願寺別院内」とあったからである。

いずれもクリックで拡大可

いずれもクリックで拡大可

真宗大谷派 名古屋別院山門 県史跡・古渡城址

信仰心のない者が名古屋の名所旧跡としてこの写真を載せるのは気がひけるが、寺院(戦後の再建)の大きさに改めて宗教の持つ力をまざまざと見る思いである。教科書などで戦国時代の一向一揆をみると当時の力は戦国大名並みである。織田信長が比叡山と一向一揆を根絶やしにしたことでその後の秀吉や家康がどれほど武家政権の全国統一がやりやすくなったことか。

その信長の父である信秀が居城したのが古渡城で、信長もここで元服したとのことである(信長公記)。「古渡」という地名もよく馴染んでいるが、それは尾頭橋と山王橋の間の地名としてである。「古渡橋」があるからだろう。50年ほど前に「古渡に場外馬券売り場ができる」というので地域住民の反対運動が起き、民青の一員としてそれに参加した記憶がある。仲間とビラを撒いていて警察に追われ怖い思いをした。馬券売り場は今も「ウインズ名古屋」という名で存続しているようだ。

次に日置神社。神社沿革には織田信長が桶狭間の戦いの前に当神社に「祈誓、戦勝後に報賽のため神域に松樹千本を植える」とある。日置という地名も自分には懐かしいのだが、自分が知っている日置とは実は西日置のことで、どうも西日置の「鹽竈(塩釜)神社」のことを日置神社だと思っていたふしがある。西日置は子どもの頃遊びのテリトリー(学区?)の境界区域のようなイメージだった。だからここ(中区)に日置があるのは自分としては意外感があるのだ。

ついでに大須まで足を延ばす。「真福寺大悲殿」(大須観音)や、紙張地蔵で有名な「陽秀院」、毎月28日の縁日が賑わう「大光院」などをめぐってからお東さんに戻ったが、途中「栄国寺」というお寺の「切支丹遺蹟資料館」という石の表札に目をとめて境内に入った。昔、尾張徳川二代藩主光友の時代に数千人のキリシタンがここで処刑されたその供養塔があるという。資料館拝観は日を改めることにし、刑場の跡(と思しき所)に建てられた石碑を見た。他にも観音堂など大きくはないが古い建物が建ち並び、都会の中のちょっとした異界の感じを受けた。

2014年11月09日(日 ) 生棚川

今日は間違いなく雨だろうという空の中、カサ持参で外に出た。この頃は腰だけでなく膝(以前は右足で今は左足も)も痛いのだが、そういうことに負けてしまうことがいかにもイヤで、なるべく毎日少しでも歩きたいのだ。iPhoneに入れた「Walker」というアプリ(¥100)が歩数・距離・消費カロリーだけでなく歩いた軌跡が地図に出るのが面白く励みにもなっている。今日は北区の生棚川(なまたながわ・準用河川)沿いを歩いてみた。地図で見ると北区最北端の六が池町にある六が池から新地蔵川までを流れる人工の川だが、これを新地蔵川合流地点から遡ってみた。やっぱりすぐ雨が降り出したが面白そうだったのでこのまま歩くことにした。

新地蔵川に流れ込む生棚川の水門

新地蔵川に流れ込む生棚川の水門

上の写真の水門は普段は空いているようだ。大雨の時に閉めるのか、それは新地蔵川の水が生棚川に逆流しないようにするためか、それとも生棚川の水が新地蔵川に入らないように?しかしそれだと今度は生棚川の水が溢れてしまわないのか?この辺の調整のしかたがよくわからない。

何枚か写真を撮ったがあまりキレイではないのでここに載せるほどのものはない。ただ生棚川は100%人工の川(もとになる小さな流れはあったかも)なのでその造形には興味がある。

生棚川の造形。右側歩道は川の上に張り出している。ひとつひとつの橋に施工者名のプレートが。

2014年11月02日(日 ) 庄内川の汚染

曇り空だったが傘を持って散歩に出た。いつ降り出してもいいように近場を廻ろうと考え、正月の初詣コースを歩いた。地元の7つの神社・お寺を順にお参りするのだ。老人趣味の極みであるが、単なる散歩コースであまり信心深い方ではない。(^ ^; 水分橋を北から南へ渡ると橋の下で何かイベントをやっている。「矢田・庄内川をきれいにする会」主催の「アユ遡上100万匹大作戦」と称して魚釣り大会をやっている。けっこうな人数で子供もたくさん来ていて面白そうだ。

確かにいつもふれあい橋や新川中橋を渡る時、矢田川に比べて庄内川はあまりきれいではないと思っていた。臭いもある。ちょっと上流にはいつも煙を出している製紙工場が見えている。自分でも時々散歩がてらこの工場付近を歩いてみるが、会社の社宅敷地内にはケヤキやサクラなどをたくさん植えて中々いい環境作りをしている。大会社はやっぱりいいなあとつくづく思った。しかしやはり川に対しては問題があるのだなと気づかされた。

2014年11月01日(土 ) ヘーゲルの弁証法

久々の出勤で疲れたのか(?)1日土曜日は一日中寝ていたが、寝ながら夢うつつに考えていた。今勉強している数学のテキストは高木貞治著「初等整数論講義」で、いずれは類体論を目指しているのだが、まだまだ先の話。読んでいてもどうも気持ちがもやもやしている。うまく言えないが「整数論とは何か」みたいな素朴な疑問が浮かんでは消えるのだ。で、思いついたのがもう一度ヘーゲルの「大論理学」を読んでみようということだ。ずいぶん昔に買っていっとき熱心に読んだ(「’76年」の書き込みがあった)。何度かの蔵書整理にも耐えて(?)まだ本棚に残っている。「大論理学」のなかの「量」について述べられているところは数学や数学者にとってとても参考になるところである。

ヘーゲルは弁証法の大家である。個別の弁証法ではマルクス以上に参考になると読んでいて思ったものだ。彼の弁証法は基本的に観念論なのだが、あちこちに出てくる具体的な例が唯物的で面白い。水が温度の下降・上昇によって氷になったり気体(水蒸気)になったりするとか、畑は大きくても小さくても畑だがそこに木を植えてしまえば野や森になるなど。要するに彼は自然界に行なわれるダイナミックな弁証法的事象は観念の反映であるとするのだが、マルクスはそれを「逆である」と批判し、人間の観念こそ自然の弁証法を反映したものだとして、弁証法的唯物論を確立したのである。「弁証法的唯物論」とはナマエはものものしいが、自然があって人間があり、人間の考えることは自然界に起きていることを意識の上に反映しているのだという、われわれの日常生活の常識に最も近いそれこそごく自然な哲学である。誤解を恐れずにいえば、あらゆる学問はこの哲学を導きの糸とするべきなのである。

2014年10月31日(金) 非常勤勤務

久しぶりに出勤した。月に2日も出勤すれば立派な「非常勤」だろう。まだクビではないのだ。 この日のご用命は新しいデスクトップPCの設定であった。XpからW7への引っ越しである。大体順調に移行できたが、ひとつ手こずったのは visio というソフトをVer5からVer2013に(W7では使えないので)バージョンアップしたのだが、これが今までに作った古いファイルを開けないのだ。ネットで調べてみるとどうも互換性はないらしい。しかたがないのでこれまでVer5で作った図面などをもう一度Ver2013で作り直してもらうことになった。OSが変わってソフトを変えたのにデータの移行ができないのは腑に落ちないことである。疲れた〜

疲れた〜

疲れた〜

2014年10月30日(木) 川の道、花の道

今日は名古屋市と春日井市の境界付近を歩いてみた。以前は小川か用水のあったところを暗渠(下水道?)にした道で、それがJR味美駅付近まで続いている。暗渠になっているところは住宅の裏口に面したところをうねって通り、歩行者専用のいい散歩道である。自然繁殖したような大型の植物もあるが多くは沿道の家の人たちが丹精している花々らしく、今頃は花と果実の両方が楽しめる。花の名前を知っているとより楽しいのにとは思うが、皆目わからない(雑草の方が少しは知っている)。スマートフォンなどで写真を撮って検索ができればいいなと以前から思っているがまだできないよね。植物図鑑を持ち歩いたこともあったがコンパクトでもけっこう重いし、現物との同定がなかなかむつかしい。一番いいのは名札を付けておいてくれることだ。ハナミズキとかサルスベリなどはそれで覚えた。

途中で川筋(道筋?)がわからなくなったので、広い通りに出てエアポートウォーク名古屋を到着地点にした。一息入れてからまた徒歩で帰宅。ほとんど汗もかかず快適でした。いい季節だ。

2014年10月28日(火) 「天人午睡」をリニューアル

このHPをリニューアルした。大掛かりなリニューアルは2回目だが、画面のフォーマットはあまり変わっていない。リニューアルの一番の理由は、現在では「index.html」ソースでフレーム<frame>タグを使ってはイケナイということを学んだからだ。フレームで作られたHPでは index.html の中身はフレームの定義式だけが記入されていて、実際のコンテンツはindexファイルから<frame src="他のhtmlファイルのパス名">で呼び出される。これがまずいのは、実際のコンテンツが検索等で引っかかった時にはフレーム無しで(予期しない形で)画面が表示されるのである。自分で自分のHPを検索してみてよくそんなことがあった。

ではどうしたらいいかとググってみるとちゃんとありました。やっぱり CSS なんだなと思ったことである!

やっとわかったか、愚かもの!といわれているような...。

やっとわかったか、愚かもの!といわれているような...。

フレームがだめな理由と「正しい」やり方がわかれば一刻も早く直したい。で、3日かけてリニューアルしたのが今のこのスタイルである。今度はトップページの内容はすべて index のなかに入り、他のコンテンツはこれまで通りルート以下のフォルダにある。以前は他のコンテンツはトップページ内の一つのフレームに表示していたが、それをやめて全画面で表示することにした。これでもし検索でトップページ以外が引っかかっても問題はないことになる。ただ、フレームを使って画面を作ることが悪いと言っているのではない。ブラウザが対応している間はどうやってつくろうが作る人の好みの問題である。CSS はわれわれド素人にはやっぱりまだむつかしい。今回だって3日でできたのは数多ある CSS 学習HP内のヒトサマの労作をコピーさせてもらったからに他ならない。(それにしてもこれら「学習」用のHP内になんと広告(アフィリエイト?)が多いことか。中には本文と広告が紛らわしくしてあるアザトイものも。)

2014年10月23日(木) リニア・鉄道館へ

部分入れ歯にも慣れた22日、初めて「リニア・鉄道館」に行ってきた。友人のH君と一緒である。うわさ通り素晴らしい博物館であった。新幹線モデルもたくさん展示されていたが、われわれ(自分だけ?)には古い列車のほうが良かった。大正時代に国産された木造の電車(モハ1035)にはとてつもなく感動した。今でも走ってほしいと願う人は多いのではないだろうか。

老若男女誰でも興奮するのが「鉄道ジオラマ」である。20分のイベント時間があっという間である。スカイツリーからお伊勢さん、奈良薬師寺も。火事や交通事故が起きていたり、遊び心満載である。これを見るだけでも行ってみる価値あり(リニア・鉄道館HPにビデオがあります)。

パノラマスクリーンが大迫力の新幹線N700の運転シミュレータは、人のするのをみていても面白かった。東京から名古屋までを約10分かけて運転できる。名古屋駅到着でホームにぴたりと止まると思わず拍手したくなる(スタッフの方の「手引き」が相当あると思うが)。

リニア新幹線ももちろん力を入れて展示されている。つい先日着工にゴーサインが出たことでもある。館名に「リニア」と付いているのは、「鉄道館へ行こう」というより「リニアへ行こう」と言ってもらいたい気持ちがありありである。しかし問題山積だぞ。

2014年10月11日(土 ) ブリッジ元年

ブリッジと書いたのは入れ歯のことである。先日に引き続き老人ネタで申し訳ないが、9月18日友人とクルマで話しながらグミを噛んでいたら右上奥のかぶせが突然取れた。チラリと見るとかぶせてあった金属だけでなく根っこごと取れたようだ。

というわけで毎週金曜日が歯医者通いとなり、昨日晴れて入れ歯装着となった。歯医者の窓口で試供品のポリデントを戴いたときはかなりショックであった。まだ1本とはいえ入れ歯には違いない。これで心はともかく身体的には完全に老人の仲間入りである。覚悟を決めなくてはならないわけだ。

思えば歯の丈夫さは数少ない自慢のひとつだった。衛生的には並以下の家庭で育ち、15歳になるまで歯を磨く習慣がなかったにもかかわらず虫歯の記憶がない。2002年、今回取れた右上奥歯が欠けたとき初めて近所の歯医者にかかった。そのときは先生が抜きましょうと言ったのを抵抗してかぶせにしてもらった。次が2008年で今度は左上奥歯にもかぶせてもらった。それ以来であるからよく持ったものだと思うが、今回先生の言うにはかなりあちこちの歯が歯槽膿漏でやられているし、虫歯も2本ありましたよということである。こうなると老人になったからというよりはG腰と一緒で普段の不養生・不摂生・不衛生が祟っているとしか思えない。

人生の大先輩、シロ。1997年生まれ(のはず)だからもう17歳だ。人間でいうと100歳くらい?!...

人生の大先輩、シロ。1997年生まれ(のはず)だからもう17歳だ。人間でいうと100歳くらい?!...

現代はネコも長生きになり、代替わりがゆっくりになった。それはいいことだが、S子(妻)に言わせるとおかげで野良の子猫を引き取る人が少なくなったという。

2014年10月09日(木) 恒例G腰襲来...

8月まで勤めていた会社に用ができて(クビではなくいちおう「非常勤」なので(^^;)、6日の朝久しぶりに出勤するつもりでいたら、台風18号のため暴風雨警報がでていた。どうしようかとも思ったが、外は以外に大したことがなく、雨も降っていないくらいだったので行くことにした。団地の自転車置き場へ行ってみると自分のだけでなく軒並み倒れている。やれやれと端っこから順に起こそうとしてやってしまった...G腰である!これはヤバい(正しい使い方?)と思ったが、その場にくずおれることもなく何とか自分の自転車までは起こせたので、痛いのを我慢してそのまま出かけた。午前中頑張ってみたがやはりあの独特の痛さに負け、用件半ばに退社した。そのまま3日間寝たきりになってしまった(トイレや食事はがんばって起きるのだが、これがつらい。十何年まえに購入した腰の コルセットと杖のありがたいこと!)。

コルセットの方は以前に載せたので今日は杖を...もうすっかり老人のブログである。

コルセットの方は以前に載せたので今日は杖を...もうすっかり老人のブログである。

老人趣味のついでにちょっと前だが面白い木を見つけて写真にしたものがあった。

そのときは面白いと思って撮ったのだが、こうして改めてみるとなんか身につまされる思いである。。

2014年10月03日(金) 秋

今日は初秋の色シリーズを。秋の散策は本当に楽しい。草花は夏以上に豊富だし、可憐でとてもきれいだ。工事現場の柵に絡まって咲いている萩など、花の中でもっとも美しいと思う。

まだ暑い日差しの中で甲羅干しをするカメや、来るべき厳しい冬をどう越すのか何も考えていない野良のネコたちにも何となく秋色を感じるのはなぜか。

2014年09月23日(火) 悔しさの比較

確かに秋めいてきてはいるが、まだまだ暑い。朝夕はそうでもないが、日中の散歩はかなり厳しい。散歩を兼ねて近くのカーマホームセンターへカーテン用のリングとフックを買いに行った。突っ張り棒にリングを通してカーテンを下げようとしたのである。リングは1袋5個入り375円を2袋とフックは1袋429円で計1179円もした。

そのままいつもの散歩コースをたどり、よく立ち寄る100均のお店にも寄ってみた。なんと、リングもフックも108円で売られていた!(見た目は多少違うが機能的に同じ)。しかもリングは1袋で8個入っている。そのときの悔しさといったら! 思わずコマゴマと計算してしまった。単純差し引きで963円の損、約5分の1だ(リングは2個少ないがフックは余分に入っていた)。

知風草(カゼクサ)。好きな秋の雑草だが、アレルギー源でもあるらしい...

知風草(カゼクサ)。好きな秋の雑草だが、アレルギー源でもあるらしい...

2014年09月12日(金) アタマが柔らかいS子(妻)さん

今日は小話をひとつ。朝、S子(妻)とT子(妹)が出かける時、妻が居間の照明のリモコンで寝室の照明を消そうとしたので、歯磨きの最中だった私はリモコンを指差して「オアエワ、アアア!」(お前は馬鹿か)と叫んだ。何を叫んでいるかわからなかった妻はそれを無視して「じゃあね」と玄関に向かった。あわてて口をゆすいだ私は今度はちゃんと通じるように「なんでこっちのリモコンで消そうとするのだ?お前、アタマおかしいぞ」といった。すると妻は「いいじゃない。消えるんだから」と涼しい顔。「え?」と私が消灯を確認に行くと成る程消えているではないか!

「ええっ、どうして?」

「知らないけど消えるんでいつもこっちので消してるよ」

二人が出かけたあとで試してみると、居間の照明Aと妻の寝室の照明Bはメーカーも違えば仕組みもかなり違うのにAのリモコンでBが消えるのだ。しかも点灯もできる。ちなみに逆はできない。BのリモコンではAは何の反応も示さない。

私はもともとAでBを点けたり消したりしようという発想がない。AとBは違う器具だからだ。しかし妻はBのリモコンがベッドの枕元にあって部屋の外からは遠いのでAのリモコンで試してみたのかもしれない。つまり「器具として違うから無理」なのではなく「どっちも照明器具なんだから同じでは」と思ったのかもしれない。不便さが彼女にこれを発見させたのだろうが、私もその不便さは常々感じていたのだから条件は同じである。私のアタマがカタいのか、妻のアタマがテキトーなのでこんな場合には適しているのか…

帰り道、堤防の上で萩の上を舞飛ぶクロアゲハが見事。おなじみの赤とんぼもたくさん見た。あまり広くないテリトリーをいつまでものんびり廻っている赤とんぼはこよなく好きだ。いつまでも見ていて飽きない。他のとんぼではそうならない。シオカラトンボには何も感じないし、もしヤンマだったら興奮して追いかけ回すだろう。赤とんぼだけ何故かじっと見てしまう。そしておセンチになるのだ。いったいなぜだろう。毎年同じである。

2014年09月06日(土 ) 退社日前後

退社して1週間が経った。晴れない日が多く、それでいて蒸し暑い日々だった。気象庁は今年の8月を「異常気象」と決定したそうだ(http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/extreme_japan/monitor/extreme20140903.pdf)が、それが9月になっても続いているような気がする。退社2日目の8月31日、「名古屋市民総ぐるみ総合防災訓練」があり、自治会代表の一員として参加。警察や消防署も参加し中々真剣だった。広島の土砂災害直後でもあり、我々はいざという時は被災者をフォローする側になるので、和やかな中にも人ごとではない気持ちが感じられた。

消防署レスキュー隊(だと思う)のデモンストレーション

消防署レスキュー隊(だと思う)のデモンストレーション

翌9月1日は友人のH君宅で光ケーブル接続工事に立ち会い、NDSの工事担当者やPC設定サービス担当者らから興味ある話を伺った。H君は今まで約10年の長きに渡りダイヤルアップのみでインターネットしてきたというツワモノ。これで色んなネットサービスや各種申し込みをしてきたらしいから、案外インターネットってダイヤルアップだけでも十分かしらと思ったことよ。無事開通後、今度は新品の多機能プリンタ(Canon製品)の無線接続をお手伝い。中々むつかしかったがなんとか成功。無線で印刷するのは自分でも初めてだったので後学のためになる。

実は退社日の前日、我が家でも光ケーブルの契約変更(「フレッツ光品目変更」)の工事があった。ヤマダ電機でH君のPC購入に立ち会った時、話の成り行きで自分とこもやってしまおう(Bフレッツ→フレッツ光ネクスト)ということになったのだ。おかげで通信速度は40Mbpsそこそこだったのが「90Mbps(最大100Mbps)まで出ました」(工事担当者)というから2倍以上は早くなっていた(らしい(^^;)。使ってみて確かに実感もある。おおむね満足。ついでに固定電話も「ひかり電話」にしたのだが、2、3日後、留守中の宅配便を受け取るために運転手直通の携帯電話に掛けたところ、「最初に00が付く番号はお繋ぎできません」云々のメッセージで「なんだそれ?」状態に。ネットで調べてみると、電話機が勝手に0033を付けて発信しているらしい。普通の固定電話ならそれで通話料が安くなるというNTTのサービス(「携帯とくとくダイヤル機能」)だが、ひかり電話ではダメということなので取説を引っ張りだしてこれを「使用しない」にして解決。さらにはプロバイダー(biglobe)での設定変更なども課題である。…さて新契約で請求料金がいくら安くなっているか楽しみなことである。

花屋さんの美しすぎる猫(散歩の途中で)

花屋さんの美しすぎる猫(散歩の途中で)

その後、H君宅にはもう一度メールの設定で訪問。このとき近くの「豊月」という麺類屋で蕎麦をごちそうになったが、おばあさんがひとりでやっているそうで年期の入った昭和のお店。県道に面していてクルマが通るたびにガラス戸がガタガタ揺れる。H君の家は何度か内装のリフォームはしているものの、原型は昔と変わっていない僕にとっても懐かしいところだ。小学生の頃毎日のように訪ね、テレビをみせてもらった。彼のお母さんがやさしい人で、いろいろ親切にしてもらった。早く死んだぼくの母親を見知っていて、大人になってから話を聞いたことがある。

2014年08月13日(水) 久々に散歩らしく

台風11号が行った翌日は友人の新規PC購入に付き合い、ついでにじぶん家のBフレッツをフレッツ光ネクストに変える手続きをしてきた(byヤマダデンキテックランド名古屋本店)。昨日は栄まで好物のめかぶを買いにいった。初めは自転車で出かけたのだが、途中で雨が降ってきたので引き返し、クルマで出直し。今日は一念発起、暑い中を久々に遠出の散歩を決行! 最近は体調不良のせいもあるが散歩が激減している。T子(妹)は元気に毎日出かけるので感心していて、以前とは逆にこっちが叱咤されているようだ。取りあえず平安通りまで行こうとふれあい橋を渡る。橋の上から庄内川の岸で炎天下上半身裸で釣りをしているツルツル頭のオジサンを見た。日よけも何もない。暑いはずなのにと心配するやら感心するやら。

庄内用水に沿って歩く。途中、若いお父さんとシャボン玉を吹いているかわいい女の子に出会う。満面の笑みで近寄ってきてシャボン玉を吹き、何やら話しかけてくれたのだが、よく聞こえなかった。わあ、きれいだねと応えると両手でばいばあいと手を振ってくれた。カメラに収めたいが今のご時勢はそれもできない。上飯田に出てそこから平安通りへ。まだ歩けそうなので大曽根方面に向かう。蒸し暑い中、日陰を拾いながら名鉄瀬戸線の高架に出て一息つく。途中久しぶりに犬のスギちゃんに会う。元気そうで安心した。

さて、瀬戸線の高架を気持ちよく歩いて「名鉄清水」に着いたら次のバスまで10分ほどある。おじさんが一人バス停の待ち椅子に座っている。じっとしているよりはと思って高架下をもうちょっと歩いてみた。適当にUターンして戻るとき目先の41号線を右から左に市バスが通っていくのが見えた。時計を見るとまだ5分以上もある。「うそだろ!」と思ったが、バス停のおじさんはもういない。前のが遅かったのか次のが早く来たのかもわからない。時刻表があてにならない。ひょっとして(今は盆休みなので)休日ダイヤかと思ったがそうでもない。腹が立つより自分のマヌケさがおかしかった。

帰ってから一寝入り。S子(妻)が2時ごろレジの仕事から帰ってきたので大急ぎで久しぶりに「松禄庵」の蕎麦を食べにいく。いつもの天ざるそばを食べて二人ともご機嫌。ここの蕎麦はほんとうにうまい。常連さんも多く、いつも昼時は満員である。近所のコインパーキングも満員が多い。まさか松禄庵だけのせいではないと思うが。(^ ^;

2014年08月05日(火) ヒロシマ前夜に

明日は広島被爆69周年の祈念日。毎年のように行かなくてはと思いながら暑さに気後れして、まだ一度も行っていない。20歳のころ、大江健三郎の「ヒロシマ・ノート」を読んで以来、この気持ちが続いている。もういい加減に行かないと体が持たない。ヒロシマの本では、他に井上靖の「城砦」が強い印象を持った。もう一度読みたい本だ。引っ越しで文庫本を処分してしまった。できたら同じ文庫で読みたいのだが、BOOKOFFでなかなか見つからない。AMAZONで探せば一発だが、なぜかそうしない。この辺、妙にこだわっている。

昭和ブームというか、各地の民俗資料館で昭和時代の文物を蒐集しているようだが、これは一過性のものではないと思う。我々の世代(昭和30年代の子供)だけではなく、もっと若い世代でも興味があるようだ。彼らから見れば昭和は前近代なのだろう。テレビもクルマも何でも一応あるのだが、呼び名と機能は同じでも今とは全く違うシロモノで、隔世の感を味わえるからか。われわれは単純に懐かしいだけなのだが…。

ヒロシマ前夜などと題しながら、何の関係もないことを書いてしまった。すみません…

2014年08月01日(金) いろいろな意味で…

4ヶ月ぶりの登場。やっとガロア理論の小論文を書き上げた。今、このHPにアップした。「ガロア理論の初等的解題」というのがそれである。ほとんど毎日のように取り組んで、我ながら最近にない打ち込みようであった.出来映えはともかく、これでガロア理論に対して一区切りをつけることにする。次はいよいよ「類体論」である。これも数年を要する取り組みになると思うが、まるでそれを支援(?)するように会社を退社することになった。

昨日、専務に呼ばれて行ってみると、「あまりいい話ではないんだが」と切り出され、8月末で退社するように言われた。月末ということで、ひと月の猶予で身の振り方を考えろという意味なのだろう。

確かにクビを言い渡されていい気はしないが、どこかにそれを待っていたようなところがある。類体論もそうだが、今まで何十年ゆっくりと過ごすということがなかったこともその理由である。いつかはそういう時をまとまって持ちたいというのが本音だ。しかし生活のことがあるので収入が途絶えるのはとても不安である。わずかな、それも年々減らされていくような年金(K泉の野郎…怨)では「ゆっくりと過ごす」など夢のような話である。

わが居住団地の自由猫(うちのネコではない)

わが居住団地の自由猫(うちのネコではない)

それでもいつかは働けなくなる時が来る。仕事と生活と夢と現実と…若いときからずっと繰り返してきた心の葛藤がまた始まる。今月はいろいろな意味で重要な月になりそうだ。もうすぐお盆休みもある.実質残り2週間働けば、今度は有り余るような余裕とともに生活の不安が始まる。あまり起伏のなかった人生であるが、少しは「年の功」のようなものが活かされないかと儚い期待を抱く月の初めである。

2014年04月05日(土 ) 桜

今年の桜は天候の不順と曜日の巡り合わせが悪くて今日あたりはもう花吹雪が始まっていた。それでもまだこのとおり見事な咲きっぷりであった。2014年03月31日(月) Gショック!

もうすぐ4月になってしまうので急いで書いておくが(何で?)、今月の8日にまたしてもG腰になってしまった。しかも前回昨年7月13日のときと同じ土曜日だった。何か法則でもあるのだろうか。初めの3日間がとてもつらい。今回も会社を1週間休んでしまった。その1週間前、3月2日にMacBook Airを買ってしまった(^^; 前回のこの欄で「購入予告」のような書き方をしていたが、あのときもうすでに決心していたのだ。名目は...正直にいえば自分もMacが欲しくなったのである。Gショックのおかげで(!?)ベッドで好きなだけMacBookをいじることができたし、恒例により溜まった録画も片付けた。。14日に半日だけ出社し、17日からフルタイムで復帰した。しかししばらくはクルマと自転車でし、徒歩通勤を見合わせていた。

竜巻!(3/31 16:10 名古屋市北区味鋺から西の空。クリックで拡大可)

竜巻!(3/31 16:10 名古屋市北区味鋺から西の空。クリックで拡大可)

ちなみに(別にちなんではいないか)、この日のブログは覚えたてのMacで「mi」と「FileZilla」を使ってアップした。我ながら小さな記念日となった。

2014年02月13日(木) iPad Airを購入!

来月の3日はS子(妻)の誕生日で、毎年何かをプレゼントしなくてはならない(^^;。で、時には策を弄して自分の欲しいものをあたかも贈り物にかこつけて購入するという手段を使うことがあるm(_ _)m。今年は久しぶりにその手を使ってiPad Airを買った。これまでS子が使ってきたNECの中古ノートパソコンがさすがに古くなり(WindowsVISTAである)、スマホ携帯とパソコンとどっちがいいと聞くと、スマホは操作が難しいからパソコンかなというので、ではiPadにしようということにしたのだ。

iPadは以前から気になっていた機種である。Appleという会社にはこれまでずっと興味を持っていたが、ハードが高価であることや仕事にはWindowsでなくてはならないことなどで中々購入には踏み切れなかったのだが、自分の携帯をiPhoneにしたことがきっかけでとうとう買う気になった。

今年のプレゼントはこれ!(剛力彩芽ちゃん風に(^^;) ¥51,800

今年のプレゼントはこれ!(剛力彩芽ちゃん風に(^^;) ¥51,800

これまで使ってきたケータイはAndroid(TOSHIBA REGZA au IS04)だったのだが、ハードの条件からかバージョンは2.2.2止まりでそれ以上は上げられなかった。世間ではAndroid Ver4がどうのといい始めていたので、「これは限界だな」と思って次期機種を何となく探していてこんな結果になったのだ。渡りに船というのかもしれない。

その乗った船がAppleだったことはもちろん承知の上だ。iPhoneも5まで来るとアイテムとしてはほとんど完成の域に達しているといってよい。それを手にしたのだからもうiPadやMac Bookに進むのは一本道だろう。次は本当にMacBook Airを自分へのプレゼントとして買うかも知れない(名目は特にないが・・・(^^;)

2014年01月28日(火) 稲沢市荻須高徳記念美術館にて

26日の日曜日に稲沢市の「荻須高徳記念美術館」に行ってきた。

半世紀以上前の、フランスという外国の、生活観あふれる異国情緒に感動したのだと思う。これまで外国生活にあこがれるというようなことはまったくなかった自分にこういう気持ちがあることに驚いた。これは荻須の絵でも同じで、彼の絵が好きな理由がまったく同じものだとはっきり言えるのだ。例えばこの美術館で一番気に入った絵はこの「オー・ヴォン・ヴィヴァン」というレストランの絵だ。

この絵が表紙になった画集を受付で購入した(¥1,700)、その写真です。

この絵が表紙になった画集を受付で購入した(¥1,700)、その写真です。

2014年01月16日(木) iPhoneの顛末

以下、iPhoneについての顛末。結局あれからずっとダメで、またぞろ予約を取って名古屋・栄のApple Storeに行ってみた。14日の午後しか予約できなかったので会社を午前中で切り上げる。ぴったりの時間に店に到着。2階に上がってiPadを手に受付のような仕事をしている若い人に予約の件を話すと「お呼びするまでお待ちください」とのこと。先日書いたように椅子もない店内をぶらぶらして待つ。例によってすごい人。20分くらい待たされてやっと白ぶちの眼鏡を掛けたスタッフに名前を呼ばれた。カウンタのようなテーブルに寄りかかってわけを話す。いろいろいじっているとまたしても声が聞こえるようになった。スタッフに「どうやったんですか?」と聞くと「いや、特に何をしたわけでもないのですが」とのこと。やはり時々直るのだ。

とても不安ではあったがとりあえず帰ることにする。店を出てスクランブル交差点の信号待ちをしながら天気予報を聞いてみる。ちゃんと聞こえる。ホントに直ったかも・・・。ところが交差点を渡って松坂屋の前を歩きながら自宅にかけて見ると呼び出し音がしない。例によって接続されて時間の経過が表示されるが無音である。やっぱりダメだと店に引き返す。また受付の若い人に事情を話す。またしばらく待たされる。やがてさっきと同じスタッフが来て故障を確認し、「わかりました。交換させていただきます」ということになった。やれうれしや、それが一番いいのだ。

昨年末に書いたように本当にiPhoneが死んでしまった。

各種データは自分でiTunesから復元するということで、店で旧器のデータ消去を自分で確認し、スタッフの差し出したiPhoneにひとさし指で手書きのサインをした。Appleの受領書なのだろう。紙による手続きなどは一切ない。いかにもAppleである。いずれすべての店がこうなるだろうと思わせるが、日本の店舗がこうなるには時間がかかるだろう。去年の春わが愛車の購入で何枚の紙に住所や名前を書いたことか。

新しいiPhoneをもらって店を出た。気分は上々である。スタッフの対応もよかった。ひょっとして故障器と同じものがなくてiPhone5sになるかもと一瞬期待したが、同型器だった(*_*)、当たり前か。ただ、iOSが6のままだったので、帰宅してからの復元がけっこうたいへんだった。深夜までかかったが、写真も音楽もEvernoteも、ダウンロードしたアプリも全部復元できた。ただ肝心の連絡先だけが復元できなかった!(*_*; 原因はわからない。何度もやり直してみたがダメだった。

連絡先の件数は多くない方なので、自分としては他のデータが元通りというだけで十分だったが、人によっては致命傷となる人も多いだろう。くれぐれも連絡先は二重三重のバックアップが大事である。それとバックアップの中身が目に見えるといいのだが、そういうことはあまりAppleはやってくれないらしい。

結局あきらめて連絡先は手で入力しなおした。1時間くらいですっかり元通りになった。めでたし、めでたし。(^v^

2014年01月06日(月) おめでとうございます。iPhone5も復活!・・・と思いきや

新年おめでとうございます。昨年最後の日記をiPhone5の故障記事で締めくくったが、正月3日さっそくAppleストア名古屋栄のジーニアスバーとやらをWEBから予約した。6日午後というのが直近の予約可能時間で、幸い仕事は6日まで休みにしてあったので予約を取ることができた。

ところが、6日の朝試しに(故障以来ずっと毎日試していたが)電話を掛けてみるとちゃんとつながるではないか!いや、つながることはずっとつながっていたのだが、会話ができなかったのができるようになったのだ。時報を聞いたり自宅の固定電話で掛けたり掛けられたりしてみた。すべてOK。いったい何だったのか、わけがわからない。<(*_*)m とりあえず予約は取り消す。

ということで、とりあえず、新年恒例の真澄田神社ショット。

2日の真澄田神社でもそうだったが、特に警備員が規制しているでもないのに、参拝者が何列かきちんと行列してお参りしているのがどうも違和感がある。こっちの信心が足りないせいかも知れない。

9連休という長い休暇だったが、充実していた。特にヒマを見ては書いていたガロア論文が少しずつ進んでいくのが嬉しかった。夢うつつのなかで考えていると、よく「そーだったのか!」という思いをする。覚めてみると大したことはないのだが、それでも気分のいいものだ。現在およそ6〜7割くらいできたかなという感じ。春までには完成させてここに載せたい。

さて、以下は夜になってからの記述。

「iPhone5も復活」と銘打ってわけもわからないまま直ってしまったiPhoneだが、今日はせっかく休暇までとってあったのでジーニアスバーの予約は取り消したものの栄のアップルショップへT子(妹)と行ってみた。世間はもう正月の休みも終わったはずだが、すごい人だった。いかにもアップルらしいハイセンスでエレガントな、悪く言うととっつきにくい硬質な店舗だ。アップルの商品をアップルの商品でプレゼンしているのでパンフのような紙類はほとんどない。イスもない。店員もいかにもスキルの高そうな(生意気そうな?)応対が傍からも目に付いた。われわれのような老人はあまりお世話にはなりたくないと思った。

そんなことはどうでもいい。実はこの店を出てから一緒に言ったT子に試しにiPhoneで電話してみると、なんと直っていないではないか。またしてもつながるのに無音になってしまった。「えぇ〜っ!!!!!」と思わず声が出てしまった。

こんなことなら予約を取り消さず、そのまま店で相談すればよかったのだとつくづく思った。いや、予約なんかどうでもいいからすぐ店に引き返して「実は故障していたが何故か直ってしまい、喜んでいたらしばらくしてまた・・・」と説明すればよかったのか? 予約がないときはケンモホロロに応対されるかもという恐怖(?)から足が遠のいてしまった気がする。もし店員の応対などでアップルを嫌いになってしまったら自分の気性からしてすぐ他のスマホに替えてしまうだろうと思う。これまでにも他のことでそんなことがあったから想像がつく。お願いだからこういう高価な精密機器は故障しないで欲しいものだ。

・・・今、夜の10時半。iPhoneはまた直っている・・・。いったい何なのだろう・・・。

2013年12月28日(土 ) iPhone5の死

3ヶ月ぶりの日記。早くも年末・・・。この間、ずっと(でもないか)ガロアの論文を書いていた。「ガロア理論の初等的解題」というのである。この日記でも時々ガロアに触れて、群や体について述べたりしていた。それが本格化したのだ。書いていて7〜8割出来たかと思うと、次はあれ、その次はこれという具合で常に新たな課題が出てきて完成が先延ばしになる。論文とはそういうものかと思う。

クリスマスにS子(妻)が買ってきたあっちゃんワインPriKatz。中々おいしかった!

クリスマスにS子(妻)が買ってきたあっちゃんワインPriKatz。中々おいしかった!

死んだというのは、iPhone5が「電話」であるという前提で、電話として使えなくなってしまったということ。あとの機能はすべて正常。着信はするのだが、電話に出てもまったく無音なのである。掛けてきた人に会って聞いてみると、何度掛けても声がしないので別の携帯で掛けてみたり、電話会社に問い合わせたりしてくれたそうだ。こっちから掛けたのも向こうに着信はするようでどうも課金もされているようだ。でも会話はできないので自宅の固定電話やS子(妻)やT子(妹)の携帯に掛けたり、天気予報や時刻などずいぶん無駄金を使って試行してみた。この日夜中までいろいろな情報を得ながら出来る限りのことはやってみたが、結論的にはどうも自分のiPhone5の故障ということになった。しかも年末のことでAppleストアの「ジーニアスバー」とかも正月3日まで予約できない状態。この年末年始は携帯電話は使えないで過ごすことになった。

ただそれ以外の、メールやネットや、音楽再生、カメラ、USBでのファイル移動などはすべて正常なので、ま、いいかと腹をくくった。もともとiPhone5を電話として使うことは少ない方だ。仕事はしているが、緊急の用件を電話で授受することはほとんどなく、たいていメールで済ませているので実害はたいしてない。ある意味理想的(?)ではある。いっそこの際携帯電話なしで生活できないか試してみようか。メールがあれば(つまりインターネットがあれば)他者との通信は十分ではないか。緊急のときは人の携帯をアテにしよう(^^;。

2013年09月18日(水) 2年前のこと

台風18号は京都、福井などに大変な被害を出して去った。「大雨特別警報」などという新用語も生まれ、われわれはこれから一年の大半を大雨・洪水・突風・竜巻・暴風・雷・高潮、それに噴火などにおびえながら暮らさなくてはならなくなった。一刻一刻雨が激しくなるとき国土交通省のHPで「川の防災情報」を見ていた。名古屋はともかく三重県のいくつかの河川はいわゆる警戒水位ぎりぎりまで増水しているのがわかった。おととしの大雨のときの恐怖が甦ってきた。2年前、ちょうど時期も今頃だった。いつものように出社していたが、だんだん雨がひどくなってきてとうとう会社のすぐそばを流れる八田川の水が堤防を越えて溢れ出し、社内にも浸水し始めた。間一髪でサーバなどを2階に避難させたが、他になすすべもなく社員みんな退社した。あとで聞くと、会社の駐車場も膝まで水が来ていて、転んだため溺れかけた人もいたそうである。私は八田川の堤防の上をクルマで帰宅したが、もう堤防すれすれまで増水しており、これまで経験したことのない恐怖を感じた。八田川は水分橋で庄内川に合流するのだが、その庄内川が恐ろしいほどの増水と濁流で、もう氾濫は時間の問題かと思った。家に帰ってすぐ、テレビや広報車でこの地域にも「避難指示」が出たのを知った。ここへ転居して来て初めてである。団地住まいなので階上へ逃げれば済むとも考えたが、避難すること事態を体験することにもなると思い、家族3人で指示された避難所へクルマで行くことにした。猫2匹も連れて行きたかったが、いろいろ考えあきらめた。水が来たら箪笥の上にでも逃げてくれと無責任にも置いていくことにした。まだ心のどこかに余裕のようなものがあった。

避難の途中、地蔵川の橋の上の両側にはクルマがぎっしり駐車されていた。この川の橋はいわゆる太鼓橋型で真ん中が高くなっているので洪水からクルマを守ろうとしたのか。2000年の東海豪雨のときには団地の駐車場にあった車も多くが水にやられたそうである。ただ、ウソかホントか知らないが、橋の上の車はこのあとすぐに警察の取締り(駐禁)にあったといううわさを聞いた。

避難所は名古屋市立北高校を指定されていた。学校に着くと校門で市の職員のような人から駐車場を教えてもらい、中庭のようなところへ駐車した。体育館までは暗い慣れない通路で遠かった。

北高体育館避難所にて(2011年9月20日撮影)

北高体育館避難所にて(2011年9月20日撮影)

帰りには雨も止んでおり、街中はすっかり落ち伝いていた。帰宅したのは11時ごろだった。水はまったく来なかった。

2013年09月15日(日 ) iPhone5について

iPhone5との苦闘が続いている。本体を手に取ろうとするときに薄いうえに滑る(薄いのは長所なんだが...)。ストラップが付けられないので胸ポケットに留められない。SMSとかMMSとかメールの設定が自分でできない(^^;、などなど。

一方、びっくり感激したのはiTunesの同期を取ってPC本体に入っている数ギガの音楽ライブラリがiPhoneで聴けるようになったこと。うまくいけばこのままクルマに持ち込んでFMトランスミッターで聴けるかもしれない。

そして先日、アマゾンで買ったサンワサプライのiPhoneカバー(¥1,008)が届き、念願のストラップも付いた。このカバーは手触りがちょっとしっとりしていて滑り止めにもなっている。これでいきなり弱点を2つ克服した。

ところで自分としては、携帯電話のストラップなどはまったく当たり前に必要なものだと思っていたのだが、世の中なかなかどうして、iPhoneにストラップは必要ないという考えもあるのだと知った。アップルのS.ジョブズ氏の開発思想に基づくとの説もある。彼が来日時に見たという日本女子のケータイに(が?)付いていたストラップの塊に嫌悪したなどという伝説も楽しい。

また、Google MapsやGoogle Earth もダウンロードしてノートPC並みに使えるようになったのも嬉しい。これまでは一応ソフトはあっても使えなかった。

次に面白いのは、「Siri」という組み込みソフト。言葉で命令してちょっとしたことをiPhoneにやらせることができる。電話、メールはもちろんお天気、挨拶、簡単な日常会話もできる。

そしてついにかねてからの念願であった、ベートーベンの「ピアノソナタ『テンペスト』第3楽章」の冒頭を着メロにすることに成功した! これは前の携帯の時から挑戦していたのだが中々うまくいかなかった。できたのはもちろんネットの情報のおかげである(http://iphone.f-tools.net/QandA/Chakumero-Setting.html#TOP)。こうした情報が多いのもiPhoneのメリットだ。

2013年09月10日(火) クルマのキーとスマホの話

先日の集中豪雨の日、家人を迎えに行った時にはなんともなかったのに、翌日クルマに乗ろうとしてキーの異常に気が付いた。いわゆるリモコンキーで、キーの柄の部分がプラスチックのカバーになっていてその中にリモコンの電波を送る本体があるのだが、それがごっそりなくなっていた。ドア用とトランク用の2個の押しボタンがあるところがぽっかり穴になっていて、中の空洞がよく見えた。キーをよく見ると小さなビスでカバーを止めてあるが、にもかかわらずカバーがパカッと開いてしまう。しかしまたすぐパチンと閉じることもできる。つまり何かの拍子にカバーが開いて中身がどこかに落ちてしまい、また閉じて気付かなかったのだ。ポケットやクルマの中など心当たりを探してみたが中身はどこにも見つからなかった。キーそのものは無事なので乗降や運転には差し支えはないが、リモコンに慣れているので不便である。さっそくクルマの購入先に電話してみると大体1万数千円かかるという。ちょっと(かなり!)高いが仕方がないので修理を頼んだ。

さて、ここからはiPhoneの話である。

クルマを購入したメーカーはいわゆるNTP(名古屋トヨペット)なのだが、NTPは最近「pipit」という携帯電話を扱う店もやっていて、キーのことで応対してくれたNTPのセールスの人がpipitを薦め(営業成績につながるようだ)、途中は省くが結局スマホをiPhone5に替えることになった。上のキーの写真はそのiPhoneで撮って初めてここに載せたものになる(右のiPhone5の写真はデジカメで撮影・壁紙はもちろんあてね)。

特に念願だったというわけではないが、これまでのREGZAの2年縛りが明けて、さてどうしようかと思っていた矢先だったこともあり、渡りに船で決めてしまった。いよいよ自分もAppleファミリーの一員だ。

pipitはヒマそうで、au携帯を購入する人にはオススメかもしれない。土日にauショップで買おうものなら1〜2時間は待たされるだろう。店員も親切でゆっくり時間をかけて説明してくれた。クルマのキーのカバー交換とpipitの応対の良さがiPhone購入の決めてになったようだ。

iPhoneはまだ使い込んでいないので批評はいずれということで。しかし、ストラップの穴がないとはなあ・・・

2013年09月08日(日 ) 祝!東京招致決定・・・?

5日付けのここで「まだ咳が止まらない」と書いた翌日から咳が収まってきた。嬉しい。もうこれからは風邪を引かないこと。季節の変わり目には特に注意することを肝に銘じたい。

朝から2020年オリンピック東京招致決定のニュースで喧(カマビス)しい。安部首相のほっとした嬉しそうな顔が何度もテレビに映っている。そういう自分でも今朝早朝に目が覚めたとき、「どこになったんだろう」とすぐテレビを点けて画面の右上に「東京招致決定!」という文字を確認してまた寝てしまった。そのときの気持ちは「ふ〜ん、やっぱりか」であった…。前回の東京オリンピックが1964年だから56年ぶりとなる。ハレー彗星ほどではないがやはり稀有のことなのだろう。いつだったか「名古屋オリンピック」が開催決定間際まで行きながらソウルに敗れたことがあった。あのときと何が違うのか。

一番大きな違いは東日本大震災の経験である。政府や安部晋三首相は復興日本を世界にアピールしたいなどといっているが、まだ日本は明らかに復興していない。だいいち、福島原発事故が収束していない状態で「復興」の2文字は使えないだろう。経済成長にも「明らかにプラス」だとも言っているが、プラスになるのは大企業にとってだけである。国民はオリンピックのためと称して様々な我慢を強いられる。8〜10%の消費税をを払わさせられ、社会福祉は大企業の「公共投資」のために削減されるだろう。こうした懸念が消えないので「ふ〜ん、やっぱりか」程度の関心しか持てないのである。

柳ヶ瀬の猫

柳ヶ瀬の猫

2013年09月05日(木) 打ち水の提唱

昨日の大雨は2000年の「東海集中豪雨」を思い出させた。昨日は夏風邪もあって3時に早退して、おかげで一滴も濡れることなく帰宅できた。しかし今にも降り出しそうな空模様で心配していたところ、案の定4時ごろからすごい降りになった。作業所に行っているT子(妹)が足止めを食っていて、迎えにくるように連絡があったのでクルマで出かけた。乗車するまでにひとしきり濡れた。あまりの降りにワイパーも利かない。半分勘で走るようにして作業所に到着。降りて先生たちに挨拶し妹を呼ぶと、玄関先で「傘がない」といっている。誰か間違えて持っていったようで、「まあいいからナシで行こう」と傘無しで乗車。またひとしきり濡れる。やっとのことで帰宅するが駐車場から家までにまた濡れる。結局二人でびしょ濡れ。無事に帰れたことでよしとするが、雨はそれから1時間も降ったか。

5時半ころ、「広報なごや」の有線放送で「避難勧告準備」情報が出た。間延びした放送で緊急性が感じられない。まだ「準備」段階だからいいかと様子を見ているとだんだん雨も落ち着いてきた。あとから見たニュースではこのころ100ミリ/時間以上の雨が降っていたようだ。道路の冠水、地下駐車場の埋没、交通手段のマヒ・・・最近は日常茶飯事になってきた。今年の夏は異常気象と決定したとの事だが(http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/extreme_japan/monitor/extreme20130902.pdf)、これがこれからの日本の普通の夏になるのではないか。

この異常気象の原因が地球温暖化にあることはもう議論の余地はない。議論をしている場合ではない。対策は待ったなしといわれて久しいが、この国の政府にとっては蛙のツラになんとやらである。暑夏に対して何の政策も持たず、消費税増税とTPPと原発再稼動に忙しい。事態は緊急である。私はいわゆるヒートアイランド対策として日本中の家庭と会社が一日の一番暑いときにエアコンを停め、建物の回りに打ち水をするのがいいと思っているが、これも風呂の水とか貯め水などではなくてはっきり水道の水でもいいと思っている。一部では実施されて入るもののパフォーマンスに過ぎない。国民が自分たちで何かをするという意味もあり、何もしない政府へのデモンストレーションにもなる。少なくともその効果を試してみる必要はあると思う。

——まだ咳が止まらない。今年はこの症状に何度も悩まされている。どうも咳喘息のようだ。それならそれでしかたがないが、これが原因で死ぬのもイヤだから何とかしようとは思う。とりあえず咳止めを飲んでいるが例によって効き目がない。素人療法だから無理もないが、これ以上すべきことがない。それほど苦しいものではないが回りに迷惑である。特に職場では同僚たちに迷惑をかけている。みんな「ゆっくり休んだら?」といってくれるが、休むほどでもないのだ。 2013年08月31日(土 ) 夏風邪

先週末ちょっと涼しくなった夜、いつもの調子で裸に近い格好で寝てしまい、扇風機もタイマーを忘れ朝まで回っていた。翌早朝から頭痛がしてだるくなり、多少熱っぽくもあった。それでも動けないことはないので頭痛薬だけ飲んで普段通りにしていた。しかし体調は戻らず、その翌日には発熱してきた。日曜にもかかわらず(?)おとなしく寝ていたが、月曜には咳が始まった。出社はしたものの続けざまの咳に苦しめられ、同僚たちから迷惑そうな心配顔でお見舞いを受けた。その日は午前中で退社し、以後3日連続で早退した。今日で1週間になるがまだ咳が収まらない。今、咳止めを買ってきて飲んだところ。今年2月にもひどい風邪を引いたことをここに書いているが、夏風邪は本当に久しぶりだ。

天人午睡...

天人午睡...

それはそれとして、早退が多かったので時間ができ、おかげでまたHD録画ビデオの消化が進んだ。「風速40米」「俺たちに明日はない」「めまい」「青い山脈(吉永小百合様主演)」「あなたへ」「ノッティングヒルの恋人」「かくて神風は吹く」「梟の城(高千穂ひづる出演)」「折鶴駕籠」、他に「刑事コロンボ」数本など。お互い何の脈絡もないが、TV放映されている映画は膨大なもので、それとなく録画選択に嗜好が反映されているようである。

「あまちゃん」と再放送の「てっぱん」もかかさない。「あまちゃん」は始め大震災を思い出させるので敬遠していたが、主役の能年玲奈にハマって、ずっと見るようになった。「てっぱん」も主役の瀧本美織が好きなので見ている。「妻は、くの一」も第1回以外を見た(このドラマは第1回を見なくては意味がないが)。

とにかく早く風邪が治ってほしい。

2013年08月15日(木) 柳ケ瀬

夏季休暇に入って5日目の昨日14日、岐阜の柳ケ瀬に行ってみた。多少覚悟はしていたが、案の定国道302号線から国道22号線に入るところで渋滞していた。ここを抜けるだけで30分くらいかかった。そもそも岐阜へ行くのにここを通る方が間違いなのか。とはいえ、あとはだいたい渋滞なし。

50年前、中学を卒業して就職した先が岐阜市内の中小企業で、1年ほど住み込みで働いていたことがあった。会社での会話の中によく「柳ケ瀬」が出てきて、大人の遊び場でちょっといかがわしいところというイメージが作られたが、行った記憶はない。その後名古屋に帰ってしばらくしたころ「柳ケ瀬ブルース」が流行って自分が持っていたイメージどおりの処だなと思ったことがある。

あのころの自分を今でも何かと引きずっているのは、やはり十代の多感な青春時代の思い出ということなのかもしれない。初めて小説らしいものが書けて同人誌の活字になったのもこのときの話だったし、クルマの免許を取って最初に遠出した場所もこの会社の寮だった。

——ここまでを15日の朝書いてからお昼を食べに出かけようとクルマに乗ったら、カーラジオのNHK-FMで12:30からの「旅ラジふるさとうた巡り 東海・北陸編」が始まり、1曲目がなんと「柳ケ瀬ブルース」だった。偶然も面白いが、「東海・北陸」を代表する歌謡曲がこの曲なんだなと思ったことよ!

さて、到着して適当にコインパーキングに駐車し、徘徊開始。初めはいわゆるシャッター通りでちょっとさびしい感じがしたが、高島屋辺りからはとてもにぎやかになった。ドンキホーテもある。昔バスで通って目なじみになっていた「徹明町」のバス停もあった(名鉄バスだったけど)。

(最近熊本県のゆるキャラにハマっている S子(妻))

(最近熊本県のゆるキャラにハマっている S子(妻))

国道256号線に出たところで「ふるほん書店(自由書房)」という本屋を見つけ立ち寄る。1階は購入した古本を煩雑に置いてあるだけに見えたが、2階は充実していて特に文学作品が多くとても面白かった。「武藏野」(國木田獨歩著)の復刻版を買った(¥900)。これは好きな本である(2006年10月26日参照)。マスクをしていた女性店員がやさしく応対してくれた。何となく美人そうに思えてテレビドラマの「ビブリア古書堂の事件手帖」を思い出した。

もう一軒気になる店を発見。このふるほん書店の2軒隣にHush Pappiesがあった! 残念ながら定休日だったが、帰ってからgoogle mapのストリートビューで確認するとちゃんとお店が開いている。私はこのブランドが好きで、このPCのスクリーンセーバーにもおなじみのイヌが活躍している。ショッピングモールなどでは行きつけているが、こういう通り沿いで一軒構えた店舗はまだ見たことがなかったのだ。

こうしてアーケードのある通りのほんの一部を歩いただけだったが(とにかく暑かった!)、いわゆる昭和の香りぷんぷんで、懐かしさは十分味わえた。いろんな意味できっとまた来るぞと駐車場に戻った。

2013年08月11日(日 ) 2013年夏季休暇

今年の夏季休暇は8月10日〜18日になった。土日があるので実質は12〜16日の5日間であるが、昔のことを思うと長い。行楽として行きたいところはたくさんあるが、この暑さと時期的な混雑がいやで、とりあえずたまったHDD録画を片付けながら、腰の具合と相談しながらこのHPをいじっている。最近会社でもHPを作ったりしてCSS(Cascading Style Sheet)というものを知った。名前しか知らなかったがおもしろそうなので自分のHPでも使ってみたくなった。

この欄の日付と題を、CSSを使う前(旧) と後(新)でHTML文で比較すると、

(旧) <font size=+1 color="green"><b><a name="20130811"> 2013年08月11日(日) </a></span><span size=+1> 2013年夏季休暇 </b></font><p> (新) <h3><a name="20130811"> 2013年08月11日(<b>日</b>) 2013年夏季休暇</h3>と、ずいぶん短くなった。そしてこの(新)の<h3>に対応するCSSの文が、

h3{

font-size: large; /*フォントの大きさ/*

font-weight: bold; /* 文字を太字に */

margin: 0; /* マージン */

padding-bottom: 0.7em; /* 底辺のパディング(内側の余白) */

color: black; /* 文字の色 */

background-color: white; /* 背景色 */

}

h3 a{color: green;} /* h3の中で<a>を使用するときの色 */

h3 strong{color: red;} /* h3の中で<strong>を使用するときの色 */

である。要するにHTML本文で指定している定型的要素(h3)のプロパティ(color等)をCSSで予め指定しておき、ブラウザはHTMLファイルを起動する時にCSS(文またはファイル)を読み込んで表示するのだ。新しい技術とかアイデアを実感すると、いつでもそうだがとても感動する。このCSSもそうである。 そもそもHTML言語のタグがすばらしい! 昔勉強したTeX(数式をパソコン画面に表示する)もタグであった。テキストで書いたものをソフト(TeXやブラウザ)が読んで望みどおりの画面を出してくれる。すばらしい技術である!

2013年08月04日(日 ) 久しぶりの大須

きのうは久しぶりに名鉄清水まで散歩してみた。腰の調子は良かったが暑さに参った。今日はS子(妻)の提案で久しぶりに大須へ行ってみた。家計簿で調べて見ると去年の1月以来だ。毎年盆正月には欠かさなかったが、最近何となく足が遠のいているのは駐車場がないせいだ。

今日は夏祭りということでとても現地での駐車は無理だろうから、黒川のコインパーキングに停め、そこから地下鉄で上前津まで行った。案の定ものすごい人手で、万松寺通りなどは「人混みでごった返す」という定型句がぴったりだった。祭りのイベントにもなっているコスプレ参加者がとても多かった。昼時だったのでいつもの「あした葉」で昼食をと思っていたが、10人くらい並んでいたのであきらめ、そのまま観音様へ向かう。

境内もすごい人。それにつきものの屋台のお店。ライブコンサートもやっている。名物の鳩も今日は地上には降りられないだろう。何とかお参りを済ませてライブをちょっと見た。

この暑さの中でほんとに元気良く踊って歌う若い女子たちに感心した。一番左の子は確かランドセルを背負っていた。これもコスプレか!?

さてお昼だが、結局はさっきは入れなかった「あした葉」にもう一度寄ってみたら、混んではいたものの今度はすぐ順番が来そうだったのでここで待つことにした。ここではいつも店自慢のミニ天丼定食を頼むのだが、S子だけそれを頼み、自分は初めてざるそばを注文し、T子((妹)はころうどんとなった。ざるそばは最近凝っている食べ物である。いろいろ食べ歩いているが、我ながら好みがうるさく、今のところお気に入りの店は1軒しかない。あした葉も気に入ったとは言い難かった。

とにかく暑くてたまらない。昼食後は上前津交差点のコムロードだけちょっと見て早々に引き上げることにした。地下鉄の乗降階段を何度も上ったり降りたりして黒川に着いた。眼が悪いT子にはこの階段が苦痛であり危険である。やはり家族で出かけるのはクルマだけで行けるところでなければいけないかなと思った。車に乗るとホッとし、やはり欲が出て、マックへ行くことにした。それが今日のオチとなった。

2013年07月29日(月) 入院の思い出

まだ腰の調子がよくない。ここまで慣れてくるとどんな状況のときに勃発するかわかるような気がする。もちろん怖いので試してはいないが。毎日コルセットを巻いて出勤している。面倒だが、ちょっとでも無理な姿勢になるとコルセットが邪魔をして気付かせてくれる。幸い職場はデスクワークがほとんどで、一日中エアコンが寒いくらいに効いているので、暑いのは通勤の往復と家で休むときくらいである。

このコルセットは10数年前に椎間板ヘルニアで入院・手術したときに病院で実費で作ったものだ。一人ひとりの体型に合わせて作られており、手術後の起き伏しには必ず巻いていた。2〜3万円したと思う。所々にあったプラスチックの部位はもう完全になくなっているが、通気性のためかメッシュになった部分とちょうど背中に当たる場所の皮の部分と、あとは木綿の丈夫そうな網紐で作られている。体の前で合わせるところはマジックテープで、今でもしっかり繋ぎとめてくれる。年に1〜2回は大小取り混ぜて を起こすのでそのつど手放せない。

できるなら新品に替えたいが、そうするといろいろあって迷うのだ。腰痛のベテランに聞くとすごくいいのがあるそうだが、やはり人それぞれで、自分の気にいったものとなると今はこれである。

手術後の10日間は起き上がれなくてベッドで壁ばかりみて過ごした。眠れない夜中に壁のカレンダーの中の木がゆらゆら動いて見えたり、深夜唯一の退屈しのぎだった小型ラジオの液晶画面に、あるはずのないアニメーションが延々と見えたりした。また平衡感覚がおかしくなってベッドが垂直に立っている気がしてずり落ちないようにベッドの端をしっかり掴んでいたりした。

起き上がれるようになってから病院内を歩いてみると、足腰の筋力がすっかり落ちていて背伸びができなくなっていた。完全に戻ったのは退院し2ヶ月くらい経ったころだ。このときのリハビリを兼ねた散歩が現在まで続いているといっていい。しかし散歩やウォーキングをしていれば腰痛やG腰にならないわけではないことはその後の経験が示している。

2013年07月22日(月) G腰

例によってまた2か月ほど更新できなかった。主な理由は仕事である。気持ちがすっかり仕事に向いていて自分のブログにかまけていられなかった。ところがここ1週間ほどG腰(ぎっくり腰のこと)で動けなったことが幸い(?)して、またブログに眼が向くようになった。G腰は大体年に1〜2回やっている。13日の土曜日に、遅ればせながら夏向きに部屋の模様替えをしていて襲われた。今回はかなりひどくマグニチュード6クラスで、3日間は寝たっきりだった。10数年ほど前に椎間板ヘルニアを患ったが、そのときの痛さとはまた違って、腰の奥の方で内臓が何かに圧迫されるような、それでいて神経的な独特の痛みだ。悲鳴は「あ〜っ」ではなく「うっ」である。中腰のときに不意を襲ってくるのだ。4日目ごろから小康状態になって少し動けるようになったが、それでも立ち居振る舞いはとても不自由になる。

いつもそうだが、体調を崩して休んだりすると読書が進む。勉強が進む。いいことかどうかわからないが、何もしないよりはいい。ついでに溜まっていた録画ビデオも消化する。

今回は「天才ガロアの発想力」(小島寛之著・技術評論社2010年10月発行)を読んだ。何とかして一般の(数学専門家ではない)人たちにガロアの独創性を知ってもらおうという、著者の努力が伺われる本だ。少なくとも僕には伝わった。そのことをちょっと著者に伝えたいと思ったくらいだ。

ガロアの天才性は時代をはるかに超越しており、すでに200年もなろうという今日でさえ古くなっていない。おおげさに言えば、彼以後の数学(代数学に限らず)は、彼のその発想の上に敷衍されたものに過ぎない。その天才性をひとことで言うと「対象(彼の場合は体)を「群」として捉えることで、その(体の)本質をえぐりだす」ことである。あるいは前述の本の叙述に沿って言うと「群と体の間をいったりきたりすることで、数学的素性を明らかにする」(p26)ということである。

群は「gun」と読み、英語ではgroupであり、どちらもGが頭文字である。数学の記述ではよくGで表わされる。そしてわが生涯の持病もまたG腰である・・・。

2013年05月16日(木) 続・地図の読めない男

12日の話には続きがある。花フェスタ記念公園を出られなくなったことだ。

真夏のような天気の中で、人には聞かず、地図と景色を見比べながら、公園に入ってからの自分の記憶を頼りに東ゲートを探してみた。東ゲートの方向を示す案内板がなかったことと、地図と実際の方角を確認しなかったことなど、迷った理由はいくつかあるが、迷ったことを楽しんでもいたのは確かだ。普段でもかなりの方向音痴で、京都のように道が碁盤状になっていないと方向感覚がわからなくなる。まして上のような地図は自分のいるところさえつかめない。

地図は好きなのだが、それは実用というより人の作ったものを鑑賞する気持ちで見るのだ。実用もするがそのときは地図を作った人が実際の街や道をどう抽象化したかを確かめるのである。美しい地図も観賞用として必要である。上の地図で言うと、自分が迷ったから言うのであるが、これを作った人は実際に使うことより見た目の美しさを優先したように思ってしまう。実用的な地図は美しくてはいけない。

以上、地図の読めない男の繰言である。

2013年05月13日(月) 地図の読めない男

12日、クルマを替えてから最初の長距離ドライブとして岐阜県可児市の花フェスタ記念公園に(一人で)行ってみた。この行程で自分で気になったことを書いておく。この日はまずS子(妻)をスパガーラ(健康センター)で降ろしてからすぐ名古屋高速11号小牧線の堀の内から上がり、そのまま小牧ICで名神に移り西へ向かう・・・つもりが間違えて東へ行ってしまい、仕方なく次の春日井ICで降りて、降りたところが19号線の上り(名古屋方面)だが、これをUターンしてまた東名に乗らなければならない。で、春日井インター西という交差点で右折し、落合公園手前をさらに右折また右折して19号に出る。そして東名をくぐってすぐ高速入口から上がった。

・・・さて、ここまでアトラスの地図を見ながら書いてみて、上の記述が間違っていることに気付いた。まず「名神を西に向かう」つもりでいることが間違い。西へ行ってはいけない。つまり、「間違えて東へ」行ったのはカーナビの導きで正しかったのだ。もっとひどい間違いは小牧ICから実際は東へ走っているのに西へ向かっているつもりでいること、さらに小牧JCTで本当に間違えた。ここから中央道に分岐しなければならなかったのをそのまま東名を走ってしまい、カーナビの指摘で春日井ICで降りたのだった。あとは上の記述の通り。これが本当の自分の運転だった。

すべては無自覚な無責任運転のなせるわざ。こういう運転の仕方をしたのは、カーナビに100%頼っていることに原因がある。カーナビは道を間違えるとすぐに新たなコースを選定し、案内を始めるので、間違えてもあまり気にせず指図に従えばよい。これはとても便利で、いつもお世話になっている機能である。

しかし、上述の間違いは「誰にでもある」通常の間違いではない。これはバカである。方向音痴とか、地図が読めないとかのレベルではなく、クルマに乗る資格のない人間といっていい。恥ずかしいのを通り越して笑ってしまった。

自分のどこかに、カーナビにすべてまかせて何も考えずに目的地に到着できたら何と便利なことかと考えているところがある。近い将来ほんとにそういう交通システムができるかもしれない。すべての道路にセンサーや探知機が付いて一台一台のクルマと瞬時に情報交換をしながら乗客(?)たちを目的地に連れて行くのだ。極端に言うとクルマの中で寝ている間に、あるいは家にいるのと同じように生活しているうちにどこへでもいってしまうのだ。

だからといって今のカーナビにそれを求めるのはやっぱりバカである。現在のクルマは、ドライバーがしっかり自覚を持って距離、経路、時間などを図り、予定通りに目的地に着くように考えて運転しなければならない。それがクルマの魅力でもあるはずだ。

反省することしきりである・・・

2013年04月27日(土 ) G.W.始まる

今日からゴールデンウィークが始まった。あまり実感はないが、それでも今日から4連休なのが嬉しい(本当は5月6日まで10連休なのだが、月次更新の仕事で1日2日が出勤になった)。とりあえず日課(週課)の散歩を兼ねて、いつの間にか失くしたというT子(妹)の帽子を買いに一緒に出かけた。あまり寒くはなかったが、風が強く、いつも渡る庄内川の橋の上は特に強風だった。が、風に紛れてウグイスの声が聞こえてきた。川原に生えている背の高い木に留まっているらしい。「ケキョケキョ・・・」という谷渡りのあとにはっきり「ホーホケキョ」と聞こえた。ウグイスの鳴き声を文字に採るには「ホーホケキョ」か「ほーほけきょ」か「法、法華経」か、どれがいいだろうかなどと考えてしばらく聴いていた。2,3年前にも近くの神社の森で鳴く鮮やかな声を聴いたが、野鳥のウグイスは案外街の中にもいるのだ。

帽子の買い物を済ませて帰宅し、今度は一人で雁道商店街に出かけた(もちろんクルマで)。実は先週日曜日にも出かけたのだが、お目当ての本屋さんが休みで、今日はその敵討ちである。

今度のクルマではまだ高速道路を走っていなかったので、ETCカードのテストとクルマの調子を見るため名古屋高速を走ってみた。カーナビで「雁道商店街」を目的地に「有料優先」でコースを検索すると名古屋高速の堀田ICで下りることになる。それで正解だが、雁道へは堀田ICを降りて少し戻らなければならない。実際にICを下りるとき、カーナビが「大きく右方向です」と案内した。高速を下りてそのままUターンができると初めて知った。

さて、雁道の本屋さんは間口奥行きとも2間ほどの小さなお店で、雑誌や単行本や全集などがあるが、どれも昭和3〜40年代のものしかない。この商店街を訪れたときに「発見」し、気になっていた。店主のおじさんは、自分よりは年長だろうがそんなに上ではないかもしれない。店は趣味でやっているとしか思えない。

15分くらい物色し、率直に言って欲しくてたまらないものはなかったが、せっかく来たのだからと河出書房新社「世界文学全集7・E.A.ポオ、メルヴィル」を買った。本を取り出し財布をまさぐっていたら「200円でいいですよ」とご主人から声を掛けてくれた。いろいろ話を聴きたいのだが、また来ればいいかと思い、店を出た。もう1軒、今度は有田焼の看板が出ている瀬戸物屋さんに入った。最近そば猪口を意識的に買い集めていて、瀬戸物屋には必ず入って一個は買う。奥から奥さんが出てきて愛想よく見せてくれたが、今買ってきたばかりの本に目を留めて「何お読みですか」と聞くので、すぐそこの古本屋さんで200円で買ってきたというと、「あそこは古本屋ではないですよ。置いているのは新しい本ばかりですよ」と、耳を疑うようなことを言う。「え?でもこれなんか50年くらい前のですよ」「古くなっただけで古本ではないんです。わたしよく知ってますから」 確かにご近所だからよく知ってはいるだろうが、「古本屋」ではないというのには驚いた。ますます興味津々。

奥さんは本好きと見えて、今店番のときに読んでいるという本を見せてくれた。村上春樹「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」だった。しばらく本の話などしてから結局そば猪口を一個1050円のを買った。奥さんが「その本よりずいぶん高いですけど」と笑っていた。

2013年04月15日(月) クルマを買った

去年の夏、車検を受けてから、そしてカーステレオを買い換えてからまだ半年しか経っていないのに、これまでのクルマ(軽)を下取りに出して、別のクルマを買った。去年からセダンの普通車に乗り換えようと、探していたのだ。特にネットでよく見ていた。ずいぶんたくさんあって迷ったが、結局プレミオにしようと思い、友人のH井君に頼んでおいたらすぐ見つけてくれた。平成16年式、1800CC、8万6千kmも走っている中古車である。

後ろのシートを外すとトランクとつながり、とても広い荷室ができる。われわれくらいの小柄な人間なら十分横になって寝られるほど。床は平らにはならないが。

がっかりしたことも。今日になってやっと気付いたのだが、付属のMDがSP(標準モード)のみ再生可能だった。これまで自分で取り溜めしたMDはすべてLP(長時間モード)なのでどれも再生できない。これはショックだった。クルマの中で音楽を聴くことは人生の大きな楽しみのひとつである。このクルマにした大きなメリットがなくなってとても残念である。

2013年04月01日(月) 堀尾跡公園

いわゆる新年度になった。この1ヶ月仕事も忙しかったが、それよりこのHPの改造に時間をかけていた。以前を知っている人は誰もいないだろうけれど、我ながらずいぶん変わったと思う。毎年このころになるとお花見の話題を書いてきたが、今年も行く先は変わり映えもなく五条川である。

3月31日「堀尾跡公園」にて

3月31日「堀尾跡公園」にて

「てんしやう十八ねん二月十八日おだはらへの御ぢん、ほりをきん助と申す十八になりたる子をたゝせてより、又ふためとも見ざるかなしさのあまりに、いま此はしをかける事、はゝの身にはらくるいともなり、そくしんじやうぶつ給へ、いつがんせいしゆんと、後のよの又のちまで、此かきつけを見る人、念仏申給へや、卅三年のくやう也」

33年経っても子供を失った親の悲しみは癒えないのだ。

2013年03月05日(火) 神宮と昭和の匂い

おととい3日はS子(妻)の誕生日だった。別にサプライズなどはしなかったが。最近のS子は週末が仕事になることが多く、その代わり平日はけっこう休めるので、好きなスーパー銭湯などにちょっとくらい遠くてもまめに出かけている。この寒い中、2回くらいのバス・地下鉄乗り換えは平気で風呂へ行くのだから気が知れない。私自身は風呂などあまり好きではないので積極的には付き合わないが、休みが一致したときには日頃は行くのが難しいような所へ車で出かけることはある。去年の「湯の華アイランド」(http://www.spa-yunohana.com/)とか、今年の豊公橋近くの「湯吉郎」(http://www.toukichirou.com/access/index.html)や江南の「天風の湯」(http://www.tenpunoyu.jp/matsutake/04.html)など。

どこもお湯は天然温泉というだけあってまあまあで、それなりに居心地も良かったのでまた行ってみたいとは思う。一方で「風呂なんか家で入ればいいじゃないか、めんどくさい」と身も蓋もないことを考える。

カーマから旧東海道に出てしばらく行くと姥堂と裁断橋の遺構(上の写真)。ずいぶん前に来たことがあるがあまり面影がない。ここからさらに北へ向かい、伝馬町に出て大きな交差点を渡ればもう熱田神宮だ。

神宮の森に沿って歩いていくと猫発見! 場所が場所なだけにアマテラスのお使いか!? 猫はあまりそういう恐れ多い御役はやらない。ずっと前、神棚で寝ている猫の写真を猫カレンダーで見たことがあるが、棚がしなって曲がっていた。そういう罰当たりなところが猫の本領である。

せっかく神宮前まで来たのだからと、神宮前商店街をぶらつく。シャッターの降りた店が多いが、今日は日曜で休みという店もあるだろう。いずれにしても昭和の匂いぷんぷんである。看板を見て歩くだけでも楽しい。神宮小路という飲み屋の並んだ路地も通り抜けてみた。夜ならとても入っていけないような(いつ行くのだ?)陰鬱とした雰囲気だった・・・。

神宮前駅すぐ横のいつ取り外されるかも知れぬ跨線橋( こせんきょう)・・・クリックで拡大可

神宮前駅すぐ横のいつ取り外されるかも知れぬ跨線橋( こせんきょう)・・・クリックで拡大可

2013年03月03日(日 ) シベリウスとマーラー

音楽のこともたまには書いてみたい。クラシックの曲は大体毎日数時間は聴く(NHK-FMのミュージックプラザとベストオブクラシックだけで4時間になる)。録音してはBGMに使い、すぐ消してしまうが、曲によってはそのままとっておく(それが普通か)。

最近よく聞き込むようにしているのは、シベリウスとマーラーである。シベリウスは吉田秀和さんの「名曲の楽しみ」の影響で、よく聴くようになった。シベリウスの「交響曲第2番」は何度聴いてもすばらしいと思う。全楽章とも好きだが、やはり特に第4楽章のあの高揚感はなんと言っていいかわからないほど感動する。むかし、ベートーベンの第5交響曲の第4楽章を聴いたときにも同じような高揚感を味わったことを思い出す。ただ、今ではベートーベンを聴いてもあのときほどの感動は甦らない。

クラシックの曲でも、歌謡曲と同じように一時的には夢中になって聴くが、やがて興味が別の曲に移っていくものらしい。歌謡曲の場合は時代とともに新曲が作られそれを同時代的に聴くが、クラシックは既にあるものを自分で見つけて聴くのだといえるだろう。マイブームとはちょっと違うので「マイ発見」とでもいおうか。例えばエルガーのチェロ協奏曲などはここ最近のマイ発見であった。またオペラには若いときから距離を置いてきたのだが、ドボルザークの歌劇「ルサルカ」のアリア「月に寄せて」を聴いて以来、このごろは有名なアリアなどは聴く耳を持つようになった。これらは年齢的なこともあるが、最近はBS放送などで手軽にオペラが観られるようになったなど、メディア的な条件もあるかも知れない(おととし8月にはNHK-BSでバイロイト音楽祭の「ローエングリン」を通しで観た)。

シベリウスは交響詩「フィンランディア」に代表されるように、民族的あるいは国民学派的な作曲家である。特に交響曲1、2番には祖国フィンランドの自然観を思わせるものが濃厚である。代表作ともいえる「カレリア組曲」はもちろん「トゥオネラの白鳥」「バイオリン協奏曲」にも同様のことがいえる。行った事がない国の景色や国民性まで感じ取れるのは音楽の持つ力のひとつである。民謡などにはそれが顕著である。

しかし、後半生の曲では、例えば3番以降の交響曲ではかなり様相が変わってきているのではないか。むしろベートーベンのような絶対音楽に近いと思う。必ずしも人気の曲ではないが、渋く味わいのある曲が7番まで続いている。これらを聴きこんで初めてシベリウスの音楽を理解できるのだと楽しみにしている。

マーラーでは今のところ一番のお気に入りは交響曲第1番「巨人」である。一応1〜9番まで聴いてはいるが、好きなのは1番である。この曲はずっと昔おそらく小学生のころだからざっと55年ほど前、ある民放ラジオの番組(名は忘れた)がこの曲の第2楽章の冒頭をテーマ曲に使っていたことがあって、それをいつも聴くともなく聞いていたせいで、いわゆる刷り込みがなされている。だからのちになってこの曲に出会ったとき「あっ」と驚いたものである。この曲もすべての楽章がとても良い。もともと交響詩として作曲が始まったとのことであるが、第1楽章はいかにも交響詩的で森の朝という感じである。ただ、マーラーは本当に音楽が深刻で、聴くだけでもエネルギーがいる。「巨人」の親しみやすさはむしろ例外かも知れない。第9番などは本当に臨終を思わせるような終わり方だ。じっくり聴いてどうかしようということはないが、自分の葬式にBGMとして流してもらうのもいいかなと思う。だから嫌いではない。

2013年02月26日(火) 体調と御嶽山とボタン電池

正月以来、どうも体調が思わしくない。咳がなかなか止まらないし、時々強い胸やけもする。ここ2、3日は腰も痛めた。軽いぎっくり腰なのだろうが、思い当たるような出来事はない。これだけ悪いのなら医者へ行けばいいのだが、行ってもたぶん「風邪ですね」とか「腰に貼り薬出しておきますね」とか「続くようなら検査しますからまた来てください」とかで済んでしまうだろう。そして胃カメラやMRIやレントゲン検査でいろいろ振り回されるだけだと思ってしまう。それなら本格的に悪くなってから入院して直したいと思う。最悪手遅れになるかもしれないが、それでもいいのだ。

小牧山から見た御嶽山。薄曇りの日でいまひとつ・・・クリックで拡大可

小牧山から見た御嶽山。薄曇りの日でいまひとつ・・・クリックで拡大可

内部情報保持のためにボタン電池が入っているのは何度か見たが、交換したのは初めてだった。ということは今まで電池交換前に新品PCに換えていたのだろうか。電池が長持ちするのか、PCの寿命が短いのかどっちだと思ったことである。

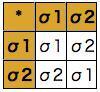

2013年02月22日(金) 合同式(2)

(前回のつづき)32x≡1(mod.57)を解こうとするのであるが、法57に対して、57x≡0(mod.57)となることは容易であろう。さらに合同式は方程式と同じように両辺に同じ数を足しても引いてもかけてもなり立つ(割り算は多少条件がある)。従って左辺どうし、右辺どうしの差もまた合同式になるという性質がある。よって、

57x≡0 (mod.57) …①

−)32x≡1 (mod.57) …②

25x≡-1(mod.57) …③

が成り立つ。あとはこれを繰り返して、xの係数が1になるまでこれらの合同式をもとに足したり引いたりすればよい。

75x≡-3 (mod.57) …③×3

−)64x≡2 (mod.57) …②×2

11x≡-5(mod.57) …④

ここで②のxの係数が32で、④の3倍が33になることに目を付けて、

33x≡-15 (mod.57) …④×3

−)32x≡1 (mod.57) …②

x≡-16(mod.57)

∴x≡41(mod.57)

合同式の解は最小の非負の整数で表わすのが普通なので、この最後の式は、x≡-16(mod.57)に57を1回足したものである。実際に32x≡1(mod.57)に代入してみると、32×41=1312で、1312÷57=23 余り1 で正しい!

中学・高校でも整数の問題には中々むつかしい問題が多いが、合同式はそれらを解くのに持って来いの道具になっている。ちょうど鶴亀算が方程式を使うと苦もなく解けるのに似ている(上の解法も連立方程式の加減法に似ている)。

(例題) 5で割ると4余り、6で割ると5余り、7で割ると6余る数で最小の自然数はいくつか。

(解) 題意を合同式で表わすと、それぞれx≡4(mod.5)、x≡5(mod.6)、x≡6(mod.7)となり、この問題はx≡a(mod.N)のa,Nを求めることになる。細かい理屈を抜きにして、高木貞治著「初等整数論講義」に出ている方法で解いてみよう。

まず、法となっている5,6,7から5×6×7=210を作り(これがNとなる)、この210から210÷5=42、210÷6=35、210÷7=30を作る。そして、仮の未知数tを用いて、42t1≡1(mod.5)、35t2≡1(mod.6)、30t3≡1(mod.7) を解くのである。

これらの解はそれそれ、t1≡3(mod.5)、t2≡5(mod.6)、t3≡4(mod.7)である(確認してください)。これで解は、

x≡(4×42×3)+(5×35×5)+(6×30×4)=2099(mod.210)、すなわち、x≡2099≡209(mod.210)となるという。

実際、209÷5=41余り4、209÷6=34余り5、209÷7=29余り6となるから209が正解である(209より小さいのはx≡-1(mod.210)だから自然数ではない)。

2013年02月20日(水) 合同式(1)

岩波新書「高木貞治/近代日本数学の父」(高瀬正仁著・今月14日購入)をとても興味深く読んだ。大体の略歴は本人の著書からなんとなく知ってはいても、これだけ詳しい評伝を読むと改めて高木先生の偉大さを思い知らされる。先生は自著の中で類体論を語ってもその功績を誇ることがない。先生を知る人たちの書くもの、話すことからその偉大さが浮かび上がってきて、さてそれに触れようとしてももちろん理解できるわけがない。

私が先生の著書にはじめて触れたのは、25年ほど前、鶴舞の有名な古書店大学堂書店で何気に手に取った「初等整数論講義」(下の写真)であった。ぱらぱら捲るとなんと全編漢字カタカナ文で書かれていた(序言は漢字かな文)。昭和21年9月発行(初版は昭和6年3月・共立出版)で、整数の整除から説かれていた。これは面白いと思って購入、さて読み出してみると、もうすっかりハマってしまった。何より、文章がとても魅力的である(注)。目の前で講義を聴いているようであり、含蓄と示唆に富み、素人数学者にはこれ以上のテキストはないと思った。この本はもう過去のものと思っていたので、ワープロでかな文に直しながら勉強した。急に数学が、というより整数論が面白くなり、それまでの方程式一辺倒からこの分野に移行していった。

自分としては古文書でも「発見」したような思いだったが、やがて高木貞治が世界的な数学者であること、著書の復刻版も多く出ていることを知って次々購入していった。それまではガロアだアーベルだといっていたのが高木貞治一色になっていた。

ただ、「初等整数論講義」は(シロウトには)とてもすべては読みこなせない本である。第1章は文字通り初等整数論であるが、この章だけでも合同式、フェルマーの小定理あたりでまずgive upする。参るのだが、しばらくするとまた読みたくなってくる。そして前よりは少し先に進むのだ。不思議な本である。

(以下、合同式の話)

例えば整数を5で割ると余りは、0,1,2,3,4の5通りあるが、余りが同じ数は同類と考えることにする。例えば38と13は5で割るとどちらも余りは3である。そこで、

38≡13 (mod.5)

と表わす。「38から13を引いたものは5の倍数」という意味でもある。これが合同式である。(mod.5)は「5で割った場合」という意味で5のことを「法」という。「38と13は5を法として等しい」といってもよい。合同式のどちらの辺に法の整数倍を加減しても意味はまったく変わらない。

38≡13≡38-25≡13+25≡13-10≡3・・・(mod.5)

例えば、3x≡2 (mod.5)という式があったとすると、これは、ある数xに3を掛けてから2を引いたら5の倍数になるという意味である。これが一次合同式である。ではこのx自身は5で割った場合の余りは何かという問題になっている。それを求めることを「合同式を解く」という。

普通の計算でこれを解くのは大変である。3x-2が5の倍数になることは、3x-2=5t と書ける(tは整数)。よって3x-5t=2・・・①。ここで3と5の互除法を行なう。互除法とは2つの数を大きい数を小さい数で割りながらその剰余でまたそれを繰り返すことである。3と5の剰余は2であり、2と3の剰余は1である。1になれば互除法は終わる。まず3と5の商は1だからx'=x-1tとおくと、x=x'+t(途中は省略。以下同様)、これを①式に代入すると、3x'-2t=2・・・②。次に3と2の商は1だから、t'=1x'-tとおくと、t=x'-t'。これを②に代入すると、x'+2t'=2、よってx'=2-2t'。これも②に代入すると、t=2-3t'。こうしてx'もtもt'で表わせたからこれらをx=x'+tに代入するとx=4-5t'となる。これはつまりxは5で割ると4余ることを示しているから、x≡4(mod.5)ということになる。例えば4自身がそういう数であるからこれを3x≡2 (mod.5)に代入してみると12≡2(mod.5)となって確かに12-2=10は5の倍数であるから正しいことがわかる。

実際にはこういう簡単な場合は直感で解く。3x-2=5tは要するに3の倍数から2を引いたら5の倍数になるということだから、例えば12-2=10などがそうだと直感で見つけられる。よってx=4となる。

だが、もし32x≡1(mod.57)のような問題だったら直感で解を見つけることは難しい。試みにこれを合同式の性質を使って解いてみよう。(つづく)

(注):例えば、「初等整数論講義」附録の末尾は『吾々ハ明媚ナル風景ニ魅惑セラレテ,イツカ豫定ノ目標ヲ超エテ,思ハズ深入リヲシタガ,コノアタリデ一先ヅ馬ヲ返サネバナルマイ.』という文章で終わっている。<戻る>

2013年02月16日(土 ) 名古屋、栄

今日の散歩は栄。ホントは「おらが蕎麦」で昼食のつもりだったが、時間がちょっと早かったので予定を変更してそのまま帰ることに。バスターミナルがあるOASIS21に行くと、10数人のアイドルグループらしい女子たちの公演が始まっていた。見ただけでは誰だかわからないのでスマホで確認すると「アイドリング!!!」らしい。先日の「チームしゃちほこ」といい今日のアイドリング!!!といい、いわゆるアイドルたちに続けざまに遭遇。いかにも時代である。時々テレビで見かける菊池亜美もいたのだろうか(このグループで知っているのはこの子だけである)。

「撮影禁止」だそうだが、これだけ離れていればいいかな・・・クリックで拡大可

「撮影禁止」だそうだが、これだけ離れていればいいかな・・・クリックで拡大可

公演会場のすぐ隣は仮設のスケートリンクでこちらは家族連れでいっぱい。小さい子供たちが上手に滑っていた。

こういうところに来るといつも隔世の感を禁じ得ないのは、自分がトシを取ったせいか、それとも市の郊外にひっそり住んでいるせいか。栄の地下街で売っているものをみても自分に必要なものが見当たらない。ちゃらちゃらしたところもあれば、老舗のブランドもあり、一概に言えないが、あんな地代の高そうなところで何年も経営していけるということは、明らかに需要があるのだろう。それだけ社会に幅があるということなのだ。自分がその幅の中に入っているのか、それともそこからはみ出しているのかを自覚することは、老後を迎えるにあたりとても重要なことだと思う。世の中に置いていかれるとか、世間とずれるとか、疎外されるとか、色々な意味合いで老人の意識上の問題となるだろう。

2013年02月14日(木) 数学者とは

今日はSt. Valentine's day。けっこうチョコをもらった。岩波新書「高木貞治/近代日本数学の父」(高瀬正仁著)を買った。気付けば高瀬氏の本を何冊か買っている。高木貞治だけではなく、岡潔、ガロア、ガウス等の著書があるからだ。昭和26年生まれとのことだから僕より4つも若い。敬服している。