富士重工(詳細)

富士重工は、すべてのシャーシメーカーに架装していた点で珍しいボディーメーカーです。シャーシメーカーの系列下になかったことが理由ですが、早くから日産ディーゼルの指定ボディメーカーとなり、モデルチェンジのタイミングも合わせていました。

富士重工は、すべてのシャーシメーカーに架装していた点で珍しいボディーメーカーです。シャーシメーカーの系列下になかったことが理由ですが、早くから日産ディーゼルの指定ボディメーカーとなり、モデルチェンジのタイミングも合わせていました。富士重工のバス製造は、終戦後に中島飛行機株式会社から改称した富士産業株式会社に始まります。航空機製造で養った技術で、逸早くモノコックボディの製造を始めます。

スタイリングの特徴としては、技術的に業界の先端を行きながら、癖のない万人に好まれる車両を発表しています。

全シャーシメーカーに架装できた半面、系列化の波には逆らえず、徐々に日産ディーゼルへの架装の比率が高まり、最終的に日産ディーゼルが西日本車体へのボディ一本化を表明したことから、2003年にバスボディ製造を中止するに至りました。

ここでは、富士重工の製造した大型バスのボディスタイルを概括します。中型バス(14、16、18型)については、富士重工(中型バス)のところに記載しています。

1946 − 1947 初期型

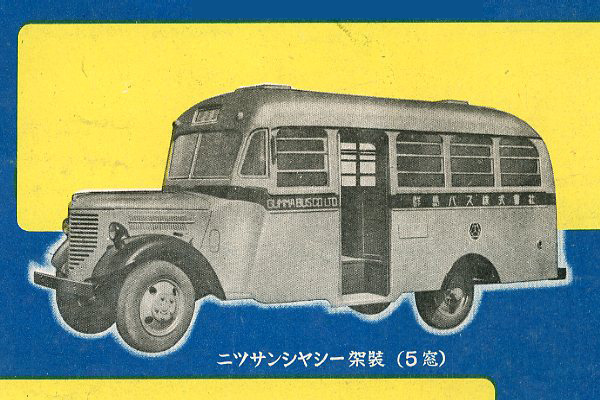

群馬バス 日産180(1946年)

画像:富士重工業(1984)富士重工業三十年史

富士産業がバス製造を始めて最初に製造したバス。航空機用ジュラルミンを使い、モノコック構造のキャブオーバーバスを完成させました。

1947−1948 3型

T3型

上信電気鉄道 トヨタKB(1947年)

画像:所蔵写真(富士産業 1947)

C3型

群馬バス 日産180(1947年)

画像:富士産業(1947)富士のバスボデイー

車体や窓に丸みが加わり、後の富士重工ボディの基本となる個性が出始めた初期ボディ。キャブオーバーバスの前面窓には若干の窪みも見られます。

箱型のキャブオーバーバスはT3型、ボンネットバスはC3型と呼称されます。

(注1)

1948−1953 5型

T5型

元塩釜交通 トヨタBM(1953年)

撮影:海さん様(信州バスまつり 2012.9.9)

R5型

大阪観光バス 民生BR311(1951年)

画像:所蔵写真(1955)

1948年から、箱型バスの前面窓が大きくへこんだスタイルに変わります。この前面窓は、米国進駐軍が持ち込んだGMCイエローコーチを範としています。ガラスを運転席に近づけることで、視界を向上させる効果や、車内の映り込みを解消する効果があるそうです。

1949年にリアエンジンバスの製造が始まり、これはR5型と呼ばれます。リアエンジンバスは1952年には次世代のR7型にモデルチェンジされますが、キャブオーバーバスの方は1953年まで製造されています。

なお、外観は変わりませんが、フレーム付リアエンジンバスに架装されるボディはF5型と呼ばれます。

C5型

東武鉄道 日野BA10(1951年)

画像:所蔵写真(明智平駅)

ボンネットバスは、前面窓が丸みのある形状に変わります。

リアエンジンバスと同じく、1952年には次世代のC7型にモデルチェンジされます。

1951−1952 6型

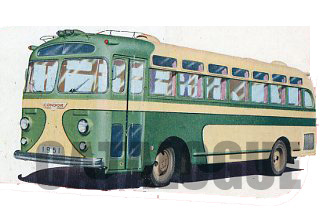

R6型

民生BR20

画像:民生デイゼル工業カタログ(1951)

9mサイズの「コンドルジュニア」に架装されたボディは、前面窓のくぼみがなく、側窓はステンディウィンドウ付という他にないスタイルになっています。

偶数の6型という車型ですが、1970年代以降は中型バスに付番されるようになります。

1952−1960 7型

R7型

大阪観光バス 民生BR341(1954年)

画像:所蔵写真(1955)

U7型

サンプル車 日野BD10(1952年)

画像:所蔵写真(日野産業 1952)

1952年に基本断面を決めてモデルチェンジされ、13型まで同一の断面で製造が続けられました。

5型とはよく似ていますが、へこんだ前面窓の角度が大きくなり、縁に水切りがつくなど、顔つきが若干変わっています。側窓はステンディウィンドウ付で、固定窓はHゴム支持になりました。1952年に製造が始まった日野のセンターアンダーフロアエンジン車に架装するボディはU7型と呼ばれます。

製造期間は各モデルで異なり、R7型は1957年まで、T7、F7、U7型は1959年まで製造されています。

C7型

東京都交通局 日野BH11(1952年)

画像:所蔵写真(1952)

ボンネットバスは、前面窓の形状が若干変わったほか、側窓がスタンディウィンドウ付になりました。

1960年まで製造されているようです。

改良型 1954−

大阪観光バス 民生BR311(1954年)

画像:所蔵写真(1954)

1954年に前面を傾斜窓とした新しいボディスタイルが登場しています。流線形を連想するシルエットから、観光バスへの使用を想定してデザインされたものと思われます。

車体断面、後部のスタイルなどは変わりません。

通常の7型と並行生産されました。

1956−1962 9型

江ノ島鎌倉観光 三菱R470(1961年)

所蔵:BA10-2407291様(鎌倉営業所 1961)

大阪観光バス 三菱R270

画像:所蔵写真

1956年から、前面窓の縦寸法が拡大され、これが標準的なスタイルとして、しばらく続きます。

後面スタイルは引き続き同じで、2枚窓です。

正面窓がくぼんだ7型とは並行生産されていますが、次第にこちらのボディが主体になっていったようです。

写真の車両はフレーム付なのでF9型と呼ばれますが、R9、T9、U9型ともに基本スタイルは変わりません。

(注2)

1960−1963 11型

江ノ島鎌倉観光 三菱MR470(1962年)

所蔵:BA10-2407291様(藤沢営業所 1962)

自家用 いすゞBR351(1961年)

撮影:熊谷市(2006.3.21)

R9型の後継ボディで、外観はほとんど変わりません。

側窓下のリブが2本から1本になった点が見分けられる点だそうです。

(注2)

1962−1982 13型

前期形 1962−1970

千曲自動車 いすゞBU05D(1969年)

撮影:小諸駅(1981.7.24)

上田交通 日産デ4R94(1968年)

撮影:小諸駅(1981.7.24)

富士重工では1962年に13型にモデルチェンジを行いました。傾斜した前面窓や、スタンディーウィンドウの下にある雨樋などは前モデルを踏襲していますが、前後にヒサシがつき、後面が連続窓になりました。このヒサシ付の角張ったスタイルと後面連続ガラスは、他のメーカーにも影響を与え、バスボディの新標準を確立しました。

A型(3A) 1963−1970

南部バス いすゞBU20EP(1970年)

撮影:終点横川目様(二戸市 2008.7.13)

13型の観光バージョンで、ヒサシをなくして観光バス仕様にしたもの。ヒサシを真っ先に採用した富士重工ですが、まだ観光バスには向かないスタイルとの解釈だったようで、このようなバリエーションが作られました。

路線タイプと同形の前面窓の上に、社名表示を兼ねた明かり窓がつくスタイルです。1970年頃までは作られたようですが、ほとんどのユーザーはB型に移行しています。

B型(3B) 1964−

宮城交通 いすゞBU15P(1968年)

撮影:板橋不二男様(仙台市 1977.5.7)

宮城交通 いすゞBU15P(1968年)

撮影:板橋不二男様(北仙台営業所 1977.5.7)

13型の観光バージョンで、前後の窓をルーフラインまで大型化し、側面はメトロ窓を採用しました。富士重工ではこういった一般観光タイプをB型と呼んでおり、13型のB型という事で3Bと通称されるそうです。

初期のスタイルでは、前面のマスク形状は前照灯と社名表示を一体化した丸型、側面の雨樋はドアのラインに降りてきています。

D型

伊豆箱根鉄道 日産デ4R104(1969年)

撮影:沼津駅(1977.8.11)

前面窓を下方に拡大した視野拡大窓車は、13型Dと呼ばれるそうです。

一部の路線バス事業者が好んで導入したほか、貸切バスに採用した事例もあります。

後期形 1970−1982

日産デ PRA105(1970年)

画像:日産ディーゼル工業カタログ(1970)

西武バス 日産デ4R105(1970年)

画像:所蔵写真(武蔵小金井駅 1977.11)

1970年に日産ディーゼルPR登場に合わせて、組み立て方法を変えるモデルチェンジを行いました。これまでの屋根と側窓を一体化した構造から、側窓と側板とを一体化した構造に変わったそうです。

外観的には側窓が上下スライドのサッシ窓となり、後面も方向幕に対応した直線的なスタイルに変わりました。後ろのほうに、側窓と窓柱の広い部分がありますが、非常口を後部に置く関係で、強度を維持する窓柱を左右同位置に配置した結果だそうです。

最初期に日産デ4R系及びPRに採用されたボディでは、側面最後部の窓が幅広の引き違い式になっています。また、初期には側窓が上段固定の場合、サッシの桟が高い位置にあります。

岩手県交通 いすゞBU10D(1971年)

撮影:都南車庫(1985.8.1)

岩手県交通 いすゞBU10D(1971年)

撮影:53様(盛岡駅 1982.1)

量産時には、側面最後部の窓は固定式で幅の狭いものに変りました。

非常口の窓は、通常の側窓と同じ下段上昇式です。

この後、1972年の途中から、非常口窓は固定窓に変りました。プレス成型の都合とのことです。

羽後交通 日産デU20L(1978年)

撮影:八幡平頂上(1987.8.4)

1973年以降、通常の路線バスは3Eタイプに変りましたが、この傾斜窓のスタイルは長距離路線車などには継続増備されています。

前ドア上の雨樋の位置が変わったほか、年式に応じて側面最後部の三角窓の形状などが変更されています。

B型(3B)

九州国際観光バス 日野RV730P(1976年)

撮影:大分県(1987.3.9)

1972年からドア上の雨樋がルーフラインに上がり、直線的になりました。これは、路線バスに3E型が登場したのと同じタイミングと思われます。

前面のマスク形状は、1970年代に入るとJRなど高速バス仕様で見られた吊り目のタイプが主流になってきています。

岩手県交通 いすゞCRA580(1978年)

撮影:滝沢営業所(1987.6.5)

1976年頃から側窓の縦寸法が拡大されています。前ドア上部のスペースで違いが確認できます。

岩手北自動車 日産デRA50P(1976年)

撮影:盛岡営業所(1986.4.4)

後面は、1970年から路線バスと同様マイナーチェンジが行われ、プレス形状が変わりました。窓上辺にスペースを残した標準タイプ

岩手県北自動車 日産デK-RA51R(1981年)

撮影:盛岡バスセンター(1985.7.14)

後面窓をルーフラインまでガラスを伸ばしたデラックスタイプ。

両者は並行生産されていました。

D型

岩手県交通 日野RE120(1970年)

撮影:釜石営業所(1985.8.10)

前面窓を下方に拡大した視野拡大窓車は、この時期にも初期には作られています。

E型(3E) 1972−1982

小田急バス 三菱MR470(1976年)

撮影:吉祥寺駅(1985.1.15)

1972年より、ワンマンバス用のフロントスタイルが追加されました。3Eと呼ばれるこのスタイルは、方向幕の視認性やワンマン機器の装備、広幅ドアなどに対応しています。方向幕周りのプレスに特徴があり、左端が通気孔のようになっているものも多く見られます。ヘッドライトとフォグランプ付近を一体にしたプレスもこのボディを印象付けています。

1973年頃に各シャーシメーカーがフロントオーバーハングを延長するモデルチェンジを行い、以降ほとんどが3Eになりましたが、傾斜窓のタイプも並行生産されています。

遠州鉄道 日野KRC321

画像:所蔵写真(1991.9.21)

3Eにも視野拡大窓の仕様があります。

西武バス 日産デU30L(1979年)

撮影:吉祥寺駅(1985.1.15)

側面最後部の三角窓は1977年ごろから支持方式を変えました。

大型方向幕は、初期にはヒサシ状に全体を大きくしたタイプがありました。

京王帝都電鉄 いすゞK-CJM500(1980年)

撮影:府中駅(1980.12.17)

1980年から戸袋窓の支持方式も変わりました。

大型方向幕は、方向幕部分のみを大きくしたタイプになりました。視野拡大窓とセットになっています。

S型(セミデッカー) 1973−1980

東野交通 日野K-RV

撮影:53様(千厩町 1985.8)

床をかさ上げし、外観的にも屋根に段差をつけることで差別化を図るセミデッカーが1970年代に入ると各ボディメーカーでラインナップされます。

富士重工では13型をベースに、1973年にセミデッカーを設定しました。これは、フロントのすぐ後ろで屋根に段差がつくタイプで、S型と呼ばれます。

全高・・・3,300mm

G型(セミデッカー) 1975−1980

王子運送 いすゞCRA650

撮影:双葉SA(1986.8.18)

1975年には窓1個分後ろで屋根の段差がつくG型と呼ばれるセミデッカーを発売しました。

これらのセミデッカーは、いずれも当初は上級車種として人気を博しましたが、フルデッカーやスケルトンタイプの登場などで、次第に姿を消しました。

全高・・・3,300mm

P型(パノラマデッカー) 1976−1980

岩手県交通 いすゞCRA580(1978年)

撮影:盛岡駅(1986.5.29)

1976年に、セミデッカーG型を基本に、明かり窓を拡大したP型と呼ばれるパノラマデッカーが設定されました。

大型の明かり窓は、外観的には大きなインパクトがありますが、室内からの眺望効果はなかったというのが一般的な評価です。

写真の車両は、後部にスキー用扉付。

全高・・・3,315mm

カーブガラス車 1975−

中央交通 日産デRA50T(1975年)

画像:中央交通カタログ(1975)

1975年に大阪の中央交通に側面窓の上部を屋根肩に伸ばしたカーブガラス車が登場しています。このガラスは断面形状から「Jベントガラス」と呼ばれます。

元ケイエム観光 三菱MS513R

撮影:ヒツジさん様(高山村 2004.7.31)

カーブガラスは、観光バスの新しい潮流を作り、1976年にはセミデッカーへ展開しています。さらに1977年から外付けガラスになり、ピラーレス風の外観になりました。側面全体が連続窓に見えるスマートなスタイルが更に人気を博しました。

13型(3B、S型、R1型)から始まり、15型、17型までの各モデルにカーブガラスを採用しました。

R1型フルデッカー 1977−1982

諏訪バス いすゞK-CSA650(1981年)

撮影:茅野営業所(1989.3.21)

各メーカーがセミデッカーやパノラマデッカーから新たにフルデッカーの開発にしのぎを削っていた1977年、富士重工ではインパクトのあるR1型(アールワン)フルデッカーを発表しました。これは従来の13型を基本としながら、2階建てバスのイメージを強調した上下2分割のフロントガラスと深いヒサシを持つ斬新な正面スタイルを持つもの。

側面は連続窓風のカーブガラスやスィングドアの同時採用などで、これまでにない窓の大きなバスとして人気を博しました。このスタイリングは他メーカーのフルデッカーにも影響を与えています。

セミデッカーやパノラマデッカーに代わり、特別車としての導入例が多数見られます。

全高・・・3,300mm

R2型フルデッカー 1978−1982

東武鉄道 いすゞK-CSA650

撮影:双葉SA(1986.8.18)

1978年に、13型の全体を高くしたR2型フルデッカーが設定されています。前面窓が縦長ですが、屋根の段差がないため、インパクトは少なく、R1型フルデッカーの陰に隠れて地味な存在でした。

全高・・・3,300mm

1980−1990 15型

R3型フルデッカー 1980−1990

東武鉄道 いすゞK-CSA650

画像:所蔵写真(東武鉄道)

内山観光自動車 三菱K-MS615S

画像:所蔵写真(富士重工業)

日野スケルトンバスの影響で、富士重工も観光バスをフルモデルチェンジし、15型を投入しました。これまでの13型より角張った断面となり、前面窓も大型化、後面窓は側面に回りこんだ曲面ガラスとなりました。

1980年に最初に投入されたのは前面1枚ガラスのフルデッカーで、R3と呼ばれます。深いヒサシが特徴で、側面のスィングドアから側面連続窓に斜めにつながるスタイルが特徴。同時にカーブガラスを用いる例も多く、大きな窓面積が注目を集めたボディです。

なお、1982年までは車両断面の丸い13型も継続生産されていました。

全高・・・3,265mm

上田交通 三菱K-MS615S

画像:所蔵写真(富士重工業)

バリエーションの多かった13型は、1982年に15型へ全面移行しますが、同時に前面窓上のヒサシが浅くなり、バンパーを含むグリルはFRPによる一体構造に改められています。更に1984年には完全リベットレスボディに移行しました。

当初は特別車としての採用が多かったR3型フルデッカーも、次第に他の仕様との境界線が曖昧になってきています。

R2型フルデッカー 1982−1990

日本国有鉄道 いすゞP-LV219Q(1985年)

撮影:盛岡支所(1985.5.18)

左右2枚ガラスのフルデッカーは、1982年に13型から15型にモデルチェンジしました。基本的には、R3型フルデッカーより低いグレードの車両を指します。

もっとも、様々な仕様の車両が生まれる中で、結果的には両者の区別はあいまいです。

全高・・・3,265mm

R1型フルデッカー 1982−1990

昭和自動車 日産デK-RA51R(1982年)

画像:富士重工業会社概要(1985年)

1982年の15型統一以降、セミデッカーやパノラマデッカーはなくなりましたが、上下2枚ガラスのR1型フルデッカーは、15型の断面になって継続生産されています。

しかし、これまでの曲線的な流麗なスタイルではなくなったこともあり、生産数は多くはありません。

全高・・・3,265mm

B型(5B) 1982−1990

日本国有鉄道 いすゞK-CSA580(1983年)

撮影:盛岡駅(1985.4.29)

新潟交通観光バス 日産デP-RA53T(1989年)

撮影:樋口一史様(京ヶ瀬営業所 2004.5.8)

1982年に観光バスはすべてスケルトンタイプの15型に切り替えられました。標準床車は引き続きB型と呼ばれます。

当初はリベットのあるボディで、側面窓の前後には隅にRがありましたが、1984年にリベットレスボディとなり、窓のRもなくなりました。

なお、標準床車でも前面窓1枚ガラスや側面窓カーブガラスなど、様々な仕様で作られるようになってきています。

全高・・・3,100mm

E型(5E) 1982−1988

西武バス 日産デK-U31L(1983年)

撮影:吉祥寺駅(1985.1.15)

京王帝都電鉄 いすゞK-CJM500(1983年)

撮影:府中営業所(1983.7.18)

1982年に路線バスも15型に移行しました。基本構造は観光バスと同じですが、路線バスに特化した前面スタイルで5Eと呼ばれます。

窓の大型化やリベットの減少が図られ、前面は方向幕を一体化した大型窓を採用、その後の路線バスボディに大きな影響を与えました。側面は、折戸のアルミ枠化やサッシ窓の大型化が図られ、屋根上のダクトが側面最後部に移り、FRP化されました。後面は観光バスと共通のスタイルで、方向幕は窓に内蔵されています。

元八戸市交通部 いすゞK-CJM470(1983年)

撮影:牧場主様(おいらせ町 2006.6.4)

ユーザー仕様で、後面窓の上部を鈑金処理し、方向幕を独立させた八戸市営バス。阪東自動車や京阪宇治交通でも見られました。

この車両は、さらに非常口を中央部に設置する点もユーザー仕様です。

神奈川中央交通 日産デP-U32N(1984年)

撮影:聖蹟桜ヶ丘駅(1985.4.3)

1984年(型式の頭にP-付)より、完全にリベットレス化が図られ、合わせて戸袋窓四隅のRがなくなりました。

R3Pフルデッカー 1984−1985

秋田中央交通 いすゞP-LV219S(1985年)

撮影:左党89号様(秋田駅 2001.7.20)

過渡期モデルとなりましたが、R3型フルデッカーの後面形状をダブルデッカーで採用したプレーンカットに変更し、側窓を上方に拡大したR3Pというモデルが生産されています。

ケイエム観光が三菱エアロバスに架装するボディとして1984年に特注したもので、1985年にはヤサカ観光やはとバスなど一部の事業者に採用されましたが、まもなく前面もモデルチェンジされたHD-Ⅰに移行しました。

HD-Ⅱ 1985−1992

松電観光バス いすゞP-LV719R(1987年)

撮影:本社営業所(1988.11.23)

日産デP-DA67UE

画像:日産ディーゼル工業カタログ(1985)

1985年に日産ディーゼルのスーパーハイデッカースペースウィングの登場と同時に、これまでより角張った新スタイルをデビューさせました。これは、1984年に発売された2階建てバス「スペースドリーム」のボディを基本にしたもので、直線を多用した前面と、プレーンカットと呼ばれる後部の成型が特徴です。

1986年にフルデッカーHD-Ⅰの登場により、こちらはHD-Ⅱと名付けられました。

全高・・・3,650mm

元ジパング いすゞU-LV771R(1990年)

撮影:山梨県(2013.2.23)

1990年にはいすゞのUFCに2階部分の正面窓の傾斜をきつくしたボディを架装。その後、この前面スタイルは普通のスーパーハイデッカーの一部にも流用されました。

写真の車両は、ユーザーの要望により特殊な形状の側窓としたタイプ。

HD-Ⅰ 1986−1990

花巻観光バス 日野P-RU638B(1986年)

撮影:宮野目営業所(1986.4.29)

フルデッカーにも角張ったスタイルが登場、HD-Ⅰと名付けられました。

曲線の多いR3などと並行生産されましたが、角張ったボディスタイルが増える中で、こちらを好んで採用するユーザーもありました。

なお、外観上はこれまでの15型とは全く異なりますが、基本断面が同じなので15型に属するとのことです。

岩手県北自動車 日産デP-RA53TE(1988年)

撮影:岩手県交通ファン様(西根営業所 2005.11.7)

写真は、側窓の前方を斜めにカットしたスタイルで、R3で好評だったものをこのボディでも消化。「サンダーカット」と呼ばれたそうです。

全高・・・3,280mm

HD-Ⅲ 1987−1991

ボルボ P-B10MB

画像:富士重工業カタログ(1987)

ボルボ社のセンターアンダーフロアエンジンのシャーシに、スーパーハイデッカーのボディを架装し、リアオーバーハングを準2階建て構造にした車両は、HD-Ⅲと呼ばれています。

全高・・・3,710mm

17型 1988−2003

E型(7E)

越後交通 いすゞU-LV324L(1990年)

撮影:本社営業所(2014.11.16)

熊本バス いすゞKC-LV380L(1996年)

撮影:熊本交通センター(2018.11.28)

1988年に日産ディーゼルU系のモデルチェンジに合わせ、富士重工のボディもモデルチェンジしました。15型から6年弱という短いサイクルですが、当時のバスボディの流行の急激な進化を物語っています。

17型と呼ばれるこのボディは、屋根の肩や後面窓を角張らせるなど丸みを廃したことで、これまでの富士重工製ボディの個性を完全に捨て去ったように見えます。もっとも3E以来特徴のあったヘッドライト周辺の処理は、ヘッドライトとバンパーと一体化するという独特の手法で継続しています。またフロントパネルには、社名表示などを設置するためのユニットが予め用意されています。

なお、2003年に富士重工がバス製造から撤退するまで、このボディスタイルは続き、富士重工最後のモデルとなりました。(日野、三菱は1998年まで)

富士急静岡バス 日産デUA452MAN(2002年)

撮影:吉原中央駅(2025.9.12)

2000年の日産ディーゼルUA452へのモデルチェンジに伴い、ボディも軽量化などのリニューアルが図られました。外観では、フォグランプ位置がバンパー部に移設されたことと、前面方向幕ガラスが1枚化されたことが目立ちます。ほかにも側面外板のフラッシュサーフェイス化、側窓の大型化、中引き戸の開閉方式変更なども図られました。

“新7E”と通称されます。

B型(7B)

自家用 日産デU-UA440LAN

撮影:長野県(2018.8.19)

標準床車は、路線バス用の7Eのフロントガラスを上方まで拡大した7Bに変わります。

観光用のボディには標準床車のバリエーションは設定されず、このように路線型のアレンジになりました。

これは、観光バスとしてはスタイリングの魅力に欠けるためか、自家用や一部の長距離路線用に導入されるにとどまっていたようです。組み合わせるシャーシも路線用シャーシになります。

M型(7M) 1990-2000

元立山開発鉄道 日野U-RU2FNB(1991年)

撮影:上田市(2013.6.23)

1990年に、観光バスではハイデッカーが先行してモデルチェンジし、17型に移行しました。前モデルに比べて、丸みが出ているのが特徴。路線バスとは共通性はなくなっています。

ミドルクラスのハイデッカーという意味でM型と呼称されます。なお外向けには「マキシオン」「7HD」という名前もあります。

2000年に21型にモデルチェンジされました。

S型(7S) 1992-2000

伊那バス いすゞU-LV771R(1992年)

撮影:伊那本社

スーパーハイデッカーは、少し遅れて1992年に17型に移行しました。前面窓が大きくカーブを描いていて、ヘリコプターのようなスタイルをしているのが特徴。ハイデッカーとは共通性のないボディです。

1991年にボルボのアステローペに架装された時に、このスタイルは最初に登場しています。

スーパーハイデッカーはS型と呼称されます。

21型 2000−2003

M型(1M)

新潟交通観光バス 日産デRA552RBN(2001年)

撮影:新潟駅(2017.9.9)

2000年に観光バスについてモデルチェンジが実施され、21型となりました。

ハイデッカー(M型)とスーパーハイデッカー(S型)が同一モジュールとなりました。

前面窓が垂直で、屋根で多少の丸みを出している独特のスタイルです。

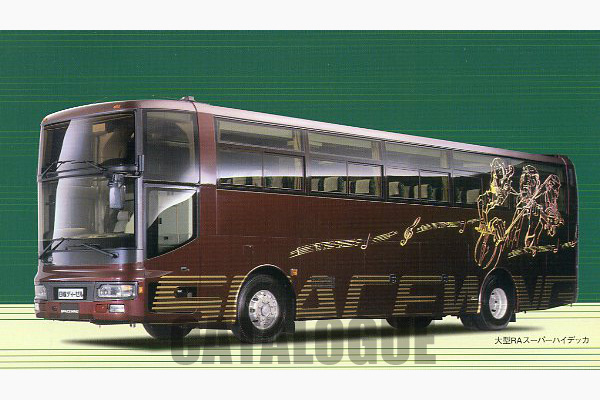

S型(1S)

日産デRA552RBN

画像:日産ディーゼル工業カタログ(2000)

こちらはスーパーハイデッカー(S型)で、前面窓が上下2分割なのは富士重工のスーパーハイデッカーの伝統です。

表2-2 富士重工業の車体呼称と仕様呼称の関連

| 車体呼称/仕様呼称 | 製造期間 | 基本型 | A型 | B型 | D型 | E型 | ハイデッカー |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| R5型 | 1949-52 | ○ | - | - | - | - | - |

| R6型 | 1952-53 | ○ | - | - | - | - | - |

| R7型 | 1952-57 | ○ | - | - | - | - | - |

| R9型 | 1956-62 | ○ | - | - | - | - | - |

| R11型 | 1960-63 | ○ | - | - | - | - | - |

| R13型 | 1962-82 | ○ | 3A | 3B | 3D | 3E | S型、G型、P型、R1型、R2型 |

| R14型 | 1975-82 | - | - | 4B | - | 4E | - |

| R15型 | 1980-92 | - | - | 5B | - | 5E | R1型、R2型、R3型、HD-Ⅰ、HD-Ⅱ、HD-Ⅲ |

| R16型 | 1982-95 | - | - | 6B | - | 6E | 6HD-Ⅰ |

| R17型 | 1988-2003 | - | - | 7B | - | 7E | 7R2、7M、7S |

| R18型 | 1990-2003 | - | - | 8B | - | 8E | 8M |

| R21型 | 2000-2003 | - | - | - | - | - | 1M、1S |

| 備考 | R6型=コンドルジュニア、8M=スペースランナー7 | ||||||