東京急行電鉄

ステンレス車体を日本にもたらしたのは東急です。東急車輌が米国Budd社との技術提携によりオールステンレス車を製造し、東急はじめ京王、南海などに納入します。

初期のステンレス車は帯のない無塗装が普通でしたが、やがて東急も他社に倣って帯を入れるようになります。

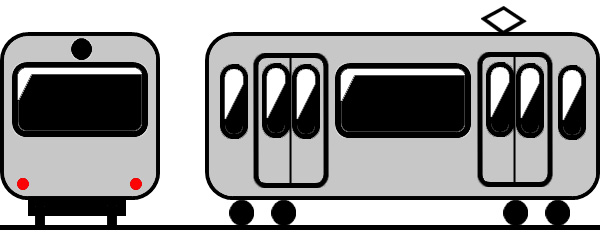

5200系(1958年)

東急ではステンレス車を逸早く導入します。当初から色のついた帯などはなく、完全無塗装で8000系まで増備を続けました。

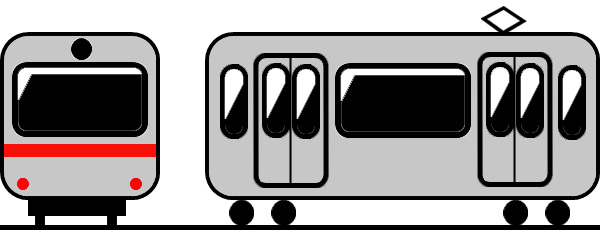

8500系(1975年)

前面に東急のイメージカラーの赤いラインが入りました。

その後、1988年以降、他系列にも拡大します。

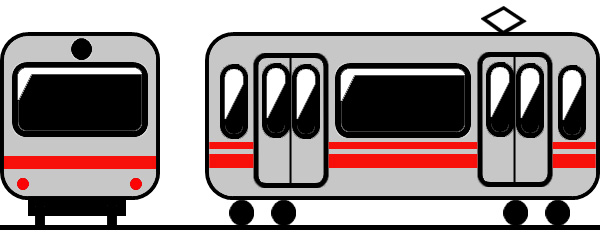

8090系(1980年)

軽量ステンレス車体の8090系から、東急として初めて側面に帯が入りました。側面の帯は2本です。

窓下ラインを2本入れるパターンは、これが最初です。

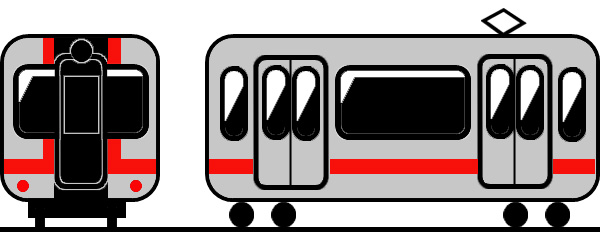

7700系・8000系(1993年)

1993年に一部の在来車に採用されたパターンで、前面貫通扉が黒色で、コーポレートカラーの赤をくの字に展開しています。側面の帯位置は腰板中央部です。

独特の塗り分けは「歌舞伎」などと通称されました。

5000系(2002年)

窓下に東急のコーポレートカラーである赤いラインを入れ、窓上に各路線カラーを入れるというパターンを採用しました。

2020系・3020系・6020系(2018年)

「sustina(サスティナ)」ボディの採用で、幕板のフラットな面積が広がりました。各路線のラインカラーを窓上に入れ、幕板全体を白地にした斬新なカラー配置です。

写真で補足説明

伊豆急行 8000系(東急8000系復刻カラー)

撮影:熱海駅(2024.1.13)

1969年に登場した8000系まで、ステンレス無塗装で飾り帯が全くないスタイルでした。

写真は、伊豆急行に譲渡後、復刻カラーとしてすっぴんになった姿。

東急 8500系

撮影:二子新地駅(2020.5.30)

1975年に登場した8500系は、東急として初めて帯を入れました。イメージカラーの赤色で、前面のみに入ります。

コルゲートのある側面が銀色1色なのは、帯入りが当然になった21世紀に見ると、逆に都会的な美しさを感じました。

富山地鉄 17480系(元東急8090系)

撮影:立山駅(2025.6.28)

1980年に登場した8090系は、軽量ステンレスを用いた初めての系列で、断面に丸みがあったり、側面の細かいコルゲート板がなくなったりと、これまでのステンレス車体の常識を覆す車両となりました。

側面のビートの間のスペースが広がったため、そこに東急として初めてラインを入れました。2本のラインが入るというのも初めての試みでした。

東急 4000系

撮影:秋津駅(2025.3.20)

2002年に登場した5000系とそのグループは、窓下には太い赤帯、窓上には路線カラーの帯を入れています。

写真の東横線の路線カラーは赤色ですが、幕板のラインはピンク色になっています。

東急 5000系

撮影:高津駅(2020.5.30)

田園都市線の路線カラーは緑色で、東急のイメージカラーである赤とのコンビネーションは、必ずしもいいとは言えません。

東急 2020系

撮影:春日部駅(2020.6.6)

2018年に登場した2020系とそのグループは、総合車両製作所の軽量ステンレス車体「サスティナ」を採用し、幅が広がった幕板にラインカラーを展開する新しいパターンとなりました。