営団地下鉄(→東京メトロ)

営団地下鉄では、早くからステンレスやアルミニウムの無塗装ボディを導入し、また早くに色つきの飾り帯を採用、それを路線ごとのラインカラーとしてシステム的に管理するようになりました。国鉄とともに、「飾り帯」を「識別帯」に進化させた張本人です。

3000系(1961年)

営団地下鉄で最初にステンレス車体を採用した3000系は、ラインを入れていません。結果的に、日比谷線の路線カラーがステンレス地色のシルバーになりました。

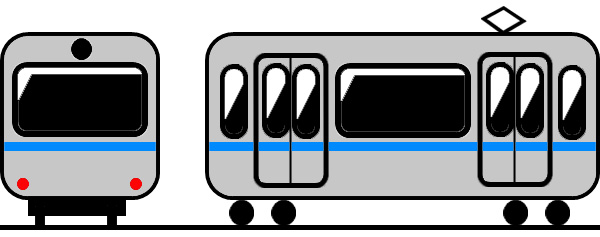

5000系(1964年)

東西線の5000系から、カラー帯を窓下に入れることになりました。この時点では、前面も細いラインでした。

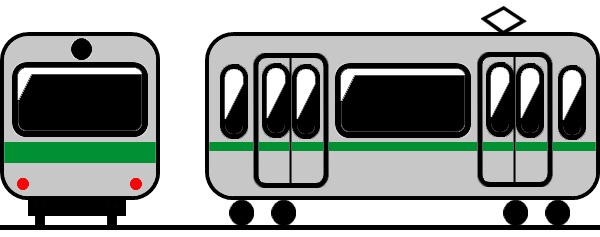

6000系(1970年)

千代田線投入車両から、前面のラインを警戒色として太くするようになり、従来の東西線も同様に変更されました。

01系(1983年)

銀座線に新規投入された01系では、ラインカラーの上に白と黒のラインを入れ、帯色にメリハリをつけました。

02系(1988年)

丸ノ内線用の02系では、幕板にも帯が入りました。腰板の赤い帯には、細い白線も入ります。

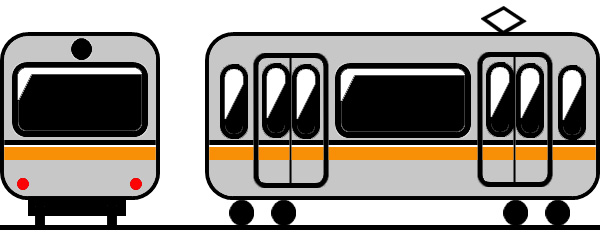

05系(1988年)

このあたりから営団地下鉄の帯パターンは路線ごとに変わります。東西線の05系では、白帯を介してラインカラーに濃淡をつけるという手法が採用され、その後の他路線にも拡大します。

写真で詳細説明

長野電鉄 3500系(営団3000系の復刻カラー)

撮影:須坂駅(2018.8.19)

営団地下鉄で初めてのステンレス車は日比谷線の3000系です。

その後、1970年にラインカラーを導入する際、日比谷線の色は銀色になりました。

写真は、長野電鉄譲渡車の復刻カラー。

営団 5000系

撮影:南砂町駅(2007.1.20)

初めて飾り帯を入れたのは東西線の5000系で、煙草のハイライトのパッケージの色を帯に採り入れたそうです。もっとも、当初は帯色にラインカラーという考え方はありませんでした。

1970年にラインカラーを制定する際、東西線は車両の帯色がラインカラーになりました。

東京メトロ 8000系

撮影:高津駅(2020.5.30)

東西線の5000系以降、ステンレス車やアルミ車などの無塗装ボディには、窓下に路線カラーの帯を1本入れるようになりました。

写真は半蔵門線の紫色のラインカラーを入れた8000系。

東京メトロ 10000系

撮影:秋津駅(2025.3.20)

副都心線用の10000系は、薄茶色のラインカラーと、有楽町線の黄色との両方を配していますが、特に屋根肩部分に薄茶色は、昔の(これが登場した当時の昔)銀座線の屋根色みたいで、あまり好きになれませんでした。

乗り入れ先の西武鉄道が黄色を捨てたとしても、西武に乗り入れる車両は意地でも黄色を貫いてほしかった。

東京メトロ 16000系

撮影:千歳船橋駅(2020.5.30)

千代田線に2010年に登場した16000系は、窓下だけでなく、幕板にもラインが追加されました。また、先輩の06系が採用した窓下ラインの濃淡カラーを踏襲しています。

このあたりの小細工が、直通運転をするJR東日本の車両とリンクしていないどころか、ズレているあたりは面白い現象です。

東京メトロ 13000系

撮影:春日部駅(2020.6.6)

日比谷線はステンレス無塗装から始まったため、ラインカラーが銀色でした。そこで1988年の03系は窓下の帯色にグレーを用い、アルミ地色との区別から上下に黒の細線を入れました。

2017年の13000系もそのイメージを引き継いでいます。