山陽電気鉄道

川崎車輌製のステンレス、アルミ車を導入する山陽電鉄は、日本初のアルミ車を導入したことで知られますが、無塗装ボディに帯を入れた初めての私鉄でもあります。

2000系(1960年)

山陽電鉄では、川崎車輌製のステンレス車を1960年に、日本初のアルミ車を1962年に導入しますが、窓下と裾に細いラインがアクセントとして入っています。

無塗装車体にアクセント帯を入れた初めての事例です。

3000系(1981年)

3000系は初期のアルミ車は2000系とほぼ同じ帯デザインでしたが、その後鋼製車で増備が進み、1981年のアルミ車で前面帯を太帯とし、裾帯を廃する変更が加わりました。

5000系(1986年)

側面も太帯になり、かなり普通っぽい姿になりました。

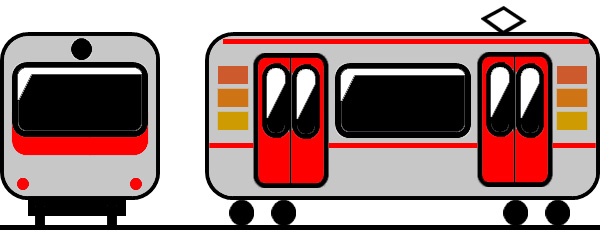

6000系(2016年)

6000系は扉に色付けしたほか、扉脇に濃淡デザインを配するなど、独自展開となっています。

写真で補足説明

山陽電気鉄道 2000系

画像:所蔵写真を加工

山陽電鉄が初めて導入したステンレス車で、窓下と裾に細い赤い飾り帯が入ります。製造所である川崎重工では、終戦直後の1946年に国鉄向けに製造したジュラルミン電車でも赤い帯を入れています。無塗装車に帯を入れるならとりあえず赤、という感覚だったのかも知れません。

(白黒写真に色付けした加工写真)

山陽電気鉄道 3000系

撮影:明石駅(2025.4.12)

アルミ車体の3000系は、山陽電鉄伝統のアルミに赤帯を入れるというデザインですが、この編成はなぜか灰色に塗装されてしまいました。

なんだか、国鉄301系が灰色に塗装された時のことを思い出しました。

山陽電気鉄道 5000系

撮影:淀川駅(2025.3.8)

山陽電鉄がステンレス車を初導入して以来の赤い帯は、段々と太くなってきました。

山陽電気鉄道 5000系(リニューアル車)

撮影:淀川駅(2025.3.8)

2018年からリニューアルを実施した編成は、赤帯がさらに太くなり、側面幕板に加わったほか、窓下帯の下部に白帯が追加されています。

山陽電気鉄道 6000系

撮影:明石駅(2025.4.12)

扉への色付けや扉脇のグラデーションなど、6000系は新しい流行に乗り切りました。

ここまでやるなら、窓下の細いラインはなくてもよかったのではないかと思います。