車体帯について

窓下ラインの生い立ち

車両に帯を入れるという発想は、銀色の無塗装車両が最初ではありません。明治時代から国鉄(鉄道院)において、車両の等級を表すものとして使われていました。

ここでは、そんな鉄道界の車両の帯の生い立ちを辿ってみます。

国鉄の等級帯

1等車は白帯(マイネ40)

撮影:碓氷峠鉄道文化むら(2025.6.22)

車体に帯を入れるという考え方は、すでに明治時代から「等級帯」として存在していました。

1等車は白帯を入れていました。戦後の1960(昭和35)年に、旧1等車が廃止され、白い等級帯も姿を消しました。

2等車は青帯(マロネフ59)

撮影:京都鉄道博物館(2025.1.24)

2等車は青帯です。1960(昭和35)年に、旧2等車が1等車と呼称変更され、翌1961年に青から淡緑色に変更されています。

1969年に呼称変更により「グリーン車」になります。

3等車は赤帯(キハニ5000)

撮影:北海道鉄道技術館(2018.10.18)

3等車は赤帯です。戦前の1940(昭和15)年に赤帯が廃止され、帯がなくなりました。

ちなみに3等車というのは、今の「普通車」です。

グリーン車の淡緑帯(サロ165)

撮影:リニア鉄道館(2017.1.8)

1969(昭和44)年に国鉄の等級制が廃止され、1等車は「グリーン車」という名称に変わりました。これまでの等級帯が淡緑色だったことからの命名と思われます。

もっとも1978年にはこの帯も廃止されています。

無塗装車体に帯が入るまで

最初は無塗装が当たり前(東急5200系)

撮影:下之郷駅(1991)

米国Budd社と東急車輌との技術提携により誕生した日本のステンレス車体は、アメリカンな無塗装車体が特徴でした。もちろん、塗装工程やその維持を省略できるという効率化のメリットがあります。

東急や南海は、長いこと無塗装を堅持していました。

初めて飾り帯を入れた山陽電鉄

山陽電鉄が1960年に導入した川崎車輌製のステンレス車は、窓下と裾に赤い「飾り帯」を入れました。「等級帯」以外で量産の無塗装車体に帯を入れる初めての事例です。

(川崎車輌では、1946年に国鉄に納入したジュラルミン製の電車で、塗装による帯を入れた実績があります)

飾り帯からラインカラーへ(営団5000系)

続いて1964年に営団地下鉄東西線の5000系で、窓下に帯を入れました。後に地下鉄にラインカラーを制定する元となったもの。つまり、当初はデザイン上の「飾り帯」であったものが、路線を区別する「識別帯」へと昇華していったのです。

ステンレス車体にはコルゲートが必要なため、色を付ける場合はFRPやアルミの部材を上張りするのが一般的でした。

前面の警戒色(国鉄キハ35-900番代)

国鉄が1963年にステンレス車体を採用したキハ35-900番代は、当初は完全無塗装でしたが、車両の接近が確認しにくいという保安上の理由から、1968年頃に前面に朱色の警戒色が入れられました。

この警戒色は、塗装によるものです。

窓下、窓上、前面の“3点セット”(国鉄301系)

画像:所蔵写真(中野駅 1972.5.21)を加工

国鉄が地下鉄乗入用にアルミ車体を採用した301系は、当初は側面窓上の帯1本でしたが、窓下に帯を追加し、次に前面に警戒色が入り、“3点セット”が完成しました。

このパターンが、ステンレス製の量産電車205系に継承され、JR各社に拡大、そして全国各地の鉄道会社に普及したのです。

(白黒写真に色付けした加工写真です)

軽量ステンレス車の太い帯(国鉄→JR205系)

画像:所蔵写真

東急車輌が1978年から製造を開始し、1980年代に広く普及した軽量ステンレス車は、これまでの細かいコルゲート板から、ビート外板を採用し、平面部分を広くとることが可能になりました。

これを受けて、腰板部分に幅の広いラインを接着フィルムにより展開することが可能になりました。

国鉄205系がその先鞭を切りました。

新系列ステンレス車のフルフラット(伊豆急行3000系)

撮影:熱海駅(2024.1.13)

1992年からJR東日本が製造を開始した209系は、フルフラットの外板を持つ新しいタイプのステンレス車になりました。コルゲートもビートもないため、横ライン以外のデザインも可能になりました。

写真は、伊豆急行に譲渡され、マーキング素材によりフルラッピングが施された姿。

J-TRECの「sustina(サスティナ)」(JR東日本E235系)

撮影:高輪ゲートウェイ駅(2025.1.18)

2010年代の新しいステンレス車「sustina」では、フルフラット鋼体を採用し、平面の面積がさらに増しました。

またこの時期、ホームドアが普及したこともあり、乗客から車体の下半分が見えなくなるため、帯の位置を窓下からドアや窓上に変える事業者が増加しました。

ラインカラーという考え方

国電のラインカラー

画像:HAKUKEI発行絵葉書(1986頃)

路線ごとに色を決め、車両に展開する考え方は、国鉄が101系のオレンジ色(中央線)、カナリア色(山手線)の色分けをして以降のこと。京浜東北線の103系にスカイブルーを採用した頃から、方向性が明確になります。

国鉄がステンレス無塗装の車体を本格的に採用するのは、1985年の205系からです。

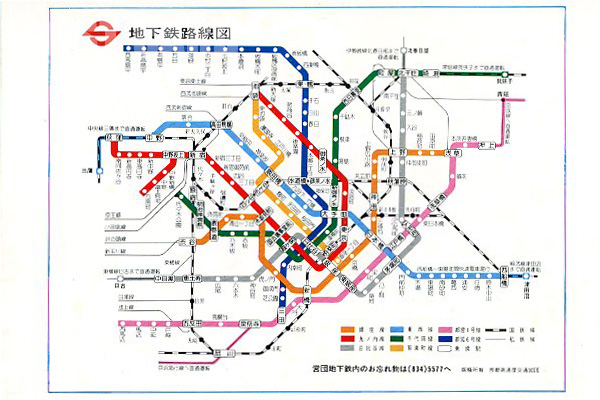

営団地下鉄のラインカラー

画像:東京北鉄道管理局発行絵葉書(1971)

国鉄が常磐線に投入した103系にエメラルドグリーンを採用した後、常磐線に乗り入れる営団地下鉄千代田線の車両には緑色の帯が入れられました。

事業者を越えて、路線の色を合わせていくという考え方が最初に現われた事例です。

画像:財団法人地下鉄互助会発行絵葉書(1977)

東西線と千代田線に色つき帯が入った後の1970年に、営団地下鉄と都営地下鉄では共同でラインカラーを導入します。車両の帯の色がラインカラーとなり、路線図や駅の案内標識などにシステム的に展開される初めての事例となりました。

(小林拓矢(2018)による)

大阪市営地下鉄のラインカラー

東京に引き続き、1975年には大阪市営地下鉄でもラインカラーを制定し、車両に展開します。

御堂筋線は動脈の赤、それより海側を走る四つ橋線は青、谷町線は沿線に寺が多いので僧侶の袈裟の紫色、など各カラーを決めた根拠を明確にしていることも特徴です。

(大阪メトロ公式YouTubeによる)

おことわり

車両のイラストについて

- 掲載した車両イラストは、飽くまでも定型的なイメージ画です。個々の車両スタイルとは異なる場合があります。

- 車両イラストの塗り分けは、パターンを分かりやすく伝えることを主眼としており、細部が実物と異なる場合があります。

- 無塗装車体を掲載することを原則とします。ステンレス製やアルミ製であっても、全塗装している場合は、ほぼ触れません。

表記について

- 鉄道車両の形式、系列については、個々の車両の形式については「○○形」、複数の形式で構成される系列については「○○系」と記載します。

- 国鉄(→JR)でよく用いられる「○○系○○番代」については、Web上では「番台」と表記されることが多いようですが、正確さを期して「番代」と記載します。