南海電気鉄道

南海では、東急電鉄に続いて米国Budd社との技術提携によるオールステンレス車を導入しています。高野線にはステンレス製、南海線には普通鋼製と、路線ごとに構造を変えるという珍しい事例です。

長らく無塗装でしたが、1980年代に“3点セット”のラインが入り、1990年代にコルゲートを無視したラインが入るなど、センスはよくありません。

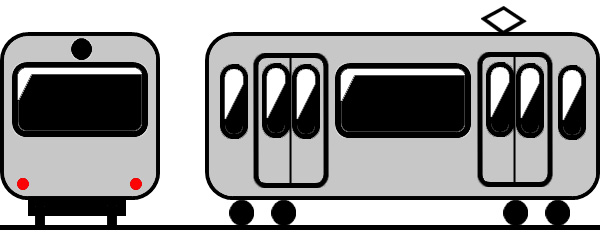

6000系(1962年)

南海電鉄初の高性能通勤電車は高野線用の6000系がステンレス車体となり、普通鋼製の南海線用7000系と区別されました。

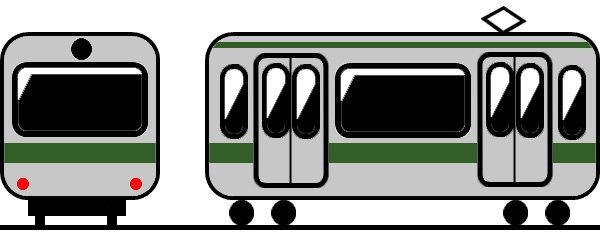

9000系(1985年)

南海線に初めて投入されたステンレス車は、高野線と区別するためグリーンの帯が入りました。帯の入れ方は。窓下、窓上、前面の“3点セット”です。

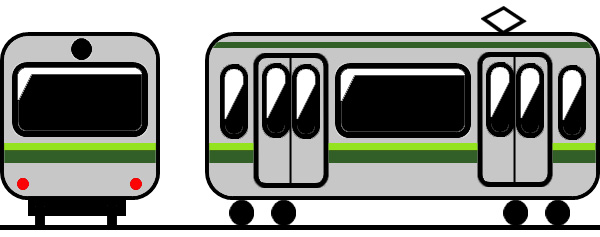

2000系(1990年)

高野線のズームカーでもステンレス車を導入しますが、グリーンの濃淡の帯が入りました。ライトグリーンを加えたのは、南海線用と区別するためでしょうか。

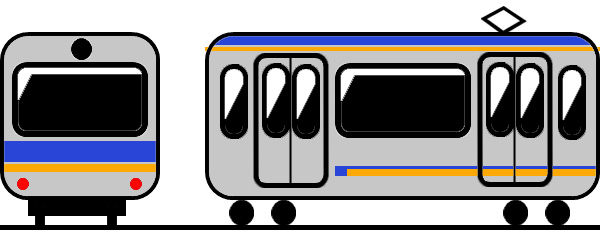

6000系・9000系(1992年)

関西空港の開港などを控え、南海電鉄がCIを導入するのを前に、電車のデザインが統一されます。青とオレンジのラインが入ります。コーポレートカラーが制定されたのはその後の1993年なので、それとはリンクしていません。

写真で補足説明

南海電鉄 6000系(復刻カラー)

撮影:浅香山−我孫子前間(2025.3.8)

東急車輌が製造したオールステンレス車の南海6000系。

写真は、復刻カラーとして色帯をすべてなくした姿。

南海電鉄 2000系

画像:所蔵写真

これまでの使用色を“3点セット”の帯にした工夫のないステンレス車。

南海電鉄 6500系

撮影:浅香山−我孫子前間(2025.3.8)

1992年に新しい南海ブランドの創出に合わせて青とオレンジ色のラインカラーが入りました。ラインの位置は窓上と腰板で、独特な位置ですが、ステンレス車の場合はコルゲートの上にラインを入れざるを得なくなってしまいました。

南海電鉄 2100系

撮影:浅香山−我孫子前間(2025.3.8)

コルゲートのない車両だと、このラインに入れ方はしっくりきます。

南海電鉄 2300系

撮影:橋本駅(2025.7.5)

2004年に高野線の山岳区間用に作られた2扉車で、前面は高野山の名所である根本大塔をイメージした赤色。側面は赤と白のグラデーションのラインフィルムが貼られています。