国鉄

国鉄では、急行用2等車(当時)や、海底トンネルを走る電気機関車、海辺を走る気動車にステンレス車体を試験的に導入した後、地下鉄直通用の301系にアルミ車体を導入します。

この301系に施した帯位置が、その後の国鉄・JR車両だけでなく、日本の鉄道車両の帯位置に大きな影響を及ぼします。

もっとも、そんな影響力を誇った国鉄自身が、初期のほとんどの無塗装車両を、汚れを理由に全塗装してしまっていたりします。

サロ153形900番代(1958年)

国鉄電車でのステンレス車体は、急行形グリーン車で、汽車会社で試作されました。窓下には2等車(当時)の等級帯が青色で入れられています。ただしコルゲートを避けたためか、窓直下の極細帯となっています。

後に湘南色に全塗装されてしまいました。

キハ35-900番代(1963年)

房総の潮風に対して防錆のためステンレスを採用した東急車輌製のキハ35は、無塗装で登場。

しかし、保線現場から接近が見にくいとの指摘があり、1968年頃に前面に朱色の警戒色が入り、最終的には全体を朱色に塗装してしまいました。

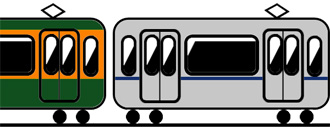

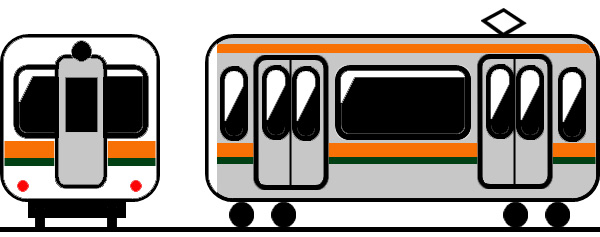

301系・登場時(1966年)

中央線から地下鉄東西線に乗り入れる301系は、本格的にアルミ合金を採用した最初の国鉄電車です。無塗装のため、総武中央線のラインカラーである黄色5号の帯を幕板のみに入れて登場しました。

301系・窓下帯追加

間もなく窓下にも帯が追加されました。

301系・前面帯追加(1968年)

アルミ無塗装は遠くから視認しにくいため、前面に警戒色として太い帯が入りました。

このパターンが、国鉄→JRの無塗装車両の帯の入れ方の基本になり、さらに私鉄を含む日本の鉄道の帯の入れ方に大きな影響を与えました。

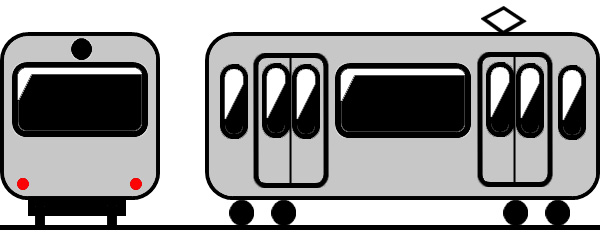

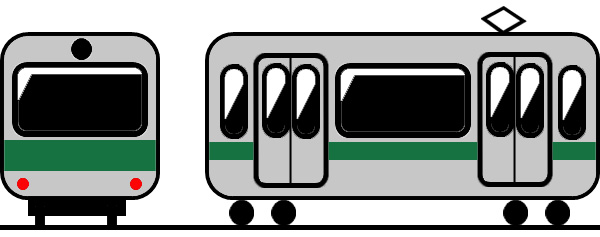

203系(1982年)

常磐線から地下鉄千代田線に乗り入れるための新車203系は国鉄で久々のアルミ車となりました。側面の帯が太くなるなど改良がくわえられましたが、窓上の帯はなくなりました。

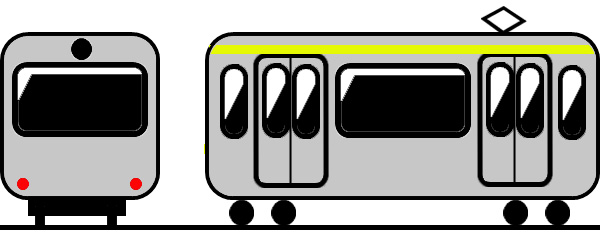

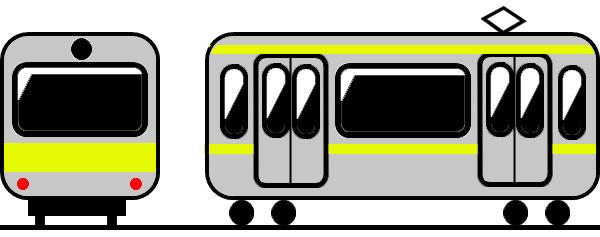

205系(1985年)

通勤電車の新系列はステンレス車体を採用、太い側面の帯に加え、窓上の帯も復活し、国鉄が作った“3点セット”をその後の標準に位置づけました。

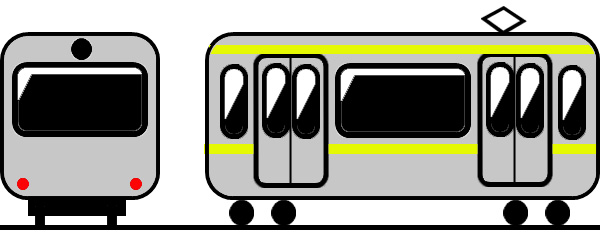

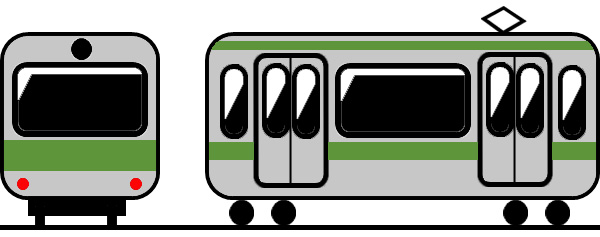

211系(1985年)

近郊形電車も新系列はステンレス車体を採用、これまでのツートンカラー2色をラインカラーとする手法です。

キハ54(1987年)

国鉄の最末期に四国用に新造された気動車は、側面に太い斜めラインを入れました。普通鋼製のキハ32と合わせ、愛媛県はオレンジ色、高知県は紺色、徳島県は赤色と県別に色分けされているのも斬新です。

しかし、JR四国に引き継がれた後、そのコーポレートカラーに塗り替えられてしまいました。

写真で補足説明

国鉄 モハ93形900番代・登場時

画像:所蔵写真を加工

終戦直後に、航空機用資材であったジュラルミンを使って製造された電車、通称“ジュラ電”です。

当初は無塗装の銀色で、製造時は赤帯を、就役時は緑帯を巻いていました。しかし、早くに通常のブドウ色に塗装されてしまったそうです。

(白黒写真に色付けをした加工写真です)

国鉄 EF30

撮影:碓氷峠鉄道文化むら(2025.6.22)

関門トンネル用の電気機関車は、腐食防止のためステンレス製となっています。EF10(1953年)、EF30(1960年)、EF81(1973年)の3世代が存在しますが、このEF30だけは全車ともステンレス無塗装のままで生涯を終えました。

国鉄 キハ35形900番代

撮影:碓氷峠鉄道文化むら(2025.6.22)

1963年に房総地区に投入されたキハ35は、潮風による防錆のため、ステンレス製になりました。当初は無塗装でしたが、1968年に前面窓下に警戒帯が入り、最終的には写真のごとく朱色に塗りつぶされてしまいました。“国鉄あるある”です。

国鉄 301系・登場時

画像:鉄道ファン1966-9表紙(1966.7.22)

地下鉄乗入用301系は、登場時には側面幕板にのみラインが入っていました。

後に腰板や前面にラインが入った時代を知っていると違和感がありますが、ステンレスやアルミの地色のままの車両も多い中では、1本でもラインを入れることが新鮮だったはずです。

ある面、これはこれでお洒落だと思います。

国鉄 103系1000番代

撮影:新松戸駅(1985.3.30)

東西線に続き千代田線直通電車も増備されますが、国鉄では普通鋼の103系にアルミ風の灰色を塗装する方法に改められました。

窓下、窓上、前面の3か所に帯を入れる“3点セット”は、国鉄が確立したパターンです。

国鉄 203系

撮影:新松戸駅(1985.3.30)

千代田線直通用の新車203系ではアルミ製ボディが復活しました。側面のラインは太幅に拡大されましたが、なぜか窓上の帯がなくなりました。このまま現世代のE233系に至るまで、千代田線直通車両だけ窓上の帯がありません。

JR西日本 205系

撮影:京都駅(2020.6.20)

国鉄末期の1985年に登場したステンレス製の通勤電車205系は、窓下の帯を太くし、側面幕板にも帯があります。これが、そのまま長らく民営化後のJR東日本の標準的な帯の入れ方になりました。一方、JR西日本ではこの系列で打ち止めになっています。

JR東日本 211系

撮影:横川駅(2025.6.22)

国鉄時代の1985年に登場した近郊形で初めてステンレス車体を採用した211系。

鋼製車に用いられていたツートンカラーを、窓下ラインに展開しました。