HOME > アラカルト > シリーズ奇跡の復活 > 2週連続で引き上げたボンネットバス(2台目)

2週連続で引き上げたボンネットバス(2台目)

9月27日に1台目の営林署ボンネットバスを引き上げたちょうど1週間後、今度は岩手県内でボンネットバスの引き上げが行われました。サルベージに不可欠なセルフローダーが故障のため集合場所に現れないと言うハプニングはあったものの、作業は比較的順調に進み、日が高いうちに運び出すことが出来ました。

(画像の撮影は、海和隆樹様、終点横川目様)

撮影:海和隆樹様(川井村 2009.10.4)

集合場所でモーニングコーヒー

その朝の集合場所は区界高原の道の駅。何度かのサルベージの中で、声をかけると集まってくるメンバーが増えたようです。

まずは特製コーヒーが振舞われ、すがすがしい朝の空気を楽しみながら、全員が揃うのを待ちます。

ところが・・・

トラブル発生の模様

撮影:終点横川目様(川井村 2009.10.4)

セルフローダーにブルドーザーを積んでこちらに向かっていた桂田さんから、国道4号線矢巾町付近で故障のため立ち往生との連絡が入りました。

バスを引っ張り出すブルがないと仕事が始まりません。ボンネットバスのところまで来たメンバー一同、思案が始まります。

更にこの場所、林道の奥に入ったところなので、携帯電話が通じません。桂田さんとの連絡すら取れない場所だったのです。

バスを引っ張り出すブルがないと仕事が始まりません。ボンネットバスのところまで来たメンバー一同、思案が始まります。

更にこの場所、林道の奥に入ったところなので、携帯電話が通じません。桂田さんとの連絡すら取れない場所だったのです。

その間に車両を観察

サルベージが始まるまでの間、この車両を観察してみましょう。

まずは車内のプレート、銘板類から見てみます。左はいすゞ自動車のシャーシ銘板、BXD20の文字と製造年の「40−」の文字が見えます。中央は北村製作所のボディ銘板、こちらの型式はBXD20A、年式も「昭和41年4月」の文字。年式のズレはシャーシを製造してからボディをかぶせるまでのタイムラグでしょうか。

まずは車内のプレート、銘板類から見てみます。左はいすゞ自動車のシャーシ銘板、BXD20の文字と製造年の「40−」の文字が見えます。中央は北村製作所のボディ銘板、こちらの型式はBXD20A、年式も「昭和41年4月」の文字。年式のズレはシャーシを製造してからボディをかぶせるまでのタイムラグでしょうか。

次に車体についているプレート類です。

左はボンネット脇についていたいすゞ自動車プレート。中央は側面下部の北村製作所のプレート。右はリアのいすゞ自動車のプレートです。

どれもどこかで見かけたことのあるものばかりですが、全部ちゃんとついているバス廃車体と言うのも、実は珍しかったりします。

左はボンネット脇についていたいすゞ自動車プレート。中央は側面下部の北村製作所のプレート。右はリアのいすゞ自動車のプレートです。

どれもどこかで見かけたことのあるものばかりですが、全部ちゃんとついているバス廃車体と言うのも、実は珍しかったりします。

再び車内に戻ります。

今度は営林署時代に付けられたプレート類の観察です。左は乗務員の氏名札入れ。営業用のバスにつけられているのと変わらない3段のもの。一番上には現役時代の登録番号が残されています。中央は法令に基づくお願い事項。これも路線バスと変わりません。右の危険物持ち込み禁止プレートも同様です。

営林署の所有であっても、バスであるからにはこのような掲示は同じだと言うことが分かりました。

今度は営林署時代に付けられたプレート類の観察です。左は乗務員の氏名札入れ。営業用のバスにつけられているのと変わらない3段のもの。一番上には現役時代の登録番号が残されています。中央は法令に基づくお願い事項。これも路線バスと変わりません。右の危険物持ち込み禁止プレートも同様です。

営林署の所有であっても、バスであるからにはこのような掲示は同じだと言うことが分かりました。

撮影:終点横川目様(川井村 2009.10.4)

青森営林局市浦営林署

ボンネットバスの側面には、「青森営林局市浦営林署」の文字が赤で消された状態で残っていました。市浦(しうら)と言うのは青森県の津軽半島にある地名。そんな遠くの営林署のバスがなぜ岩手県に。

それは役目を終えたバスを、営林局が管内で休憩用に再利用するという慣わしがあったからのようです。実は岩手県も青森営林局の管内。今回このバスが置いてあった林道にも「青森営林局」の文字がありました。

車内にはこんなお宝も

バスそのものとは無関係な品物ですが、ボンネットバスの車内にはなにやら怪しげなお宝も置かれていました。

左はチェーン専用の「チェーンメイト」のオイル缶。シンプルなデザインです。こういうものを見ると林道だなと言う気がします。中央は「イワシ鯨」のスチロールの蓋。北西太平洋捕鯨調査との文字があります。昔はくじら肉と言うのをよく食べた覚えがありますが、今は調査捕鯨という名目でしか手に入らなくなりました。右は国有林を守ろうと言うような標語の入った林野庁の油取り紙(?)。

どれも価値は分かりませんが、このバスの過ごしてきた人生を物語ります。

左はチェーン専用の「チェーンメイト」のオイル缶。シンプルなデザインです。こういうものを見ると林道だなと言う気がします。中央は「イワシ鯨」のスチロールの蓋。北西太平洋捕鯨調査との文字があります。昔はくじら肉と言うのをよく食べた覚えがありますが、今は調査捕鯨という名目でしか手に入らなくなりました。右は国有林を守ろうと言うような標語の入った林野庁の油取り紙(?)。

どれも価値は分かりませんが、このバスの過ごしてきた人生を物語ります。

ネズミ捕りもありました

撮影:海和隆樹様(川井村 2009.10.4)

車内では小さなネズミ捕りも発見。簡単な作りですが、バネによって入ってきたネズミを捕える仕組み。指の大きさとの対比で分かるとおり、本当に小さなものです。こんなものでネズミが捕えられたのでしょうか・・・。

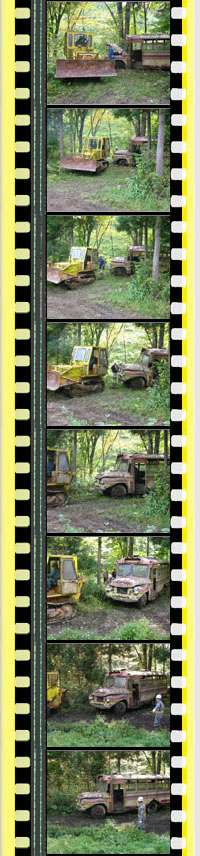

ブルドーザー登場!

そんなことをしているうちに、遠くからクラクションのような音が聞こえたとの声が。

連絡の途絶えていた桂田さんが現れたのか・・・。やがて林の向こうから高らかなエンジン音とともに、桂田さんの運転するブルドーザー(林業仕様)が姿を見せました。そのボディを左右に震わせながら、徐々に近づいてくる姿に歓声が上がります。

「よし、これでサルベージが開始できる!」

連絡の途絶えていた桂田さんが現れたのか・・・。やがて林の向こうから高らかなエンジン音とともに、桂田さんの運転するブルドーザー(林業仕様)が姿を見せました。そのボディを左右に震わせながら、徐々に近づいてくる姿に歓声が上がります。

「よし、これでサルベージが開始できる!」

撮影:海和隆樹様(川井村 2009.10.4)

撮影:終点横川目様(川井村 2009.10.4)

さあ、搬出の準備だ

役者が揃ったところで、搬出の準備が始まります。

ところが、割れることなく整っていた窓のHゴムをわざわざはがして、ガラスを外し始める作業が始まりました。どうしてそんなことを・・・。

聞いてみると、これはわざわざ壊しているのではなく、運搬途中で外れて割れるのを防ぐため、事前に外しているとのこと。幾たびかのサルベージで身についた経験が、こんなことでも生かされているのでした。

一気に林道まで引き出す

ブルドーザーでボンネットバスを牽引し、置かれていた場所から林道まで一気に引き出します。さすがにブルドーザーの力は強く、前輪が回らないボンネットバスをぐいぐいと引っ張ります。

細かい角度の調整には、ロープを結びつける位置をその都度変えて、メンバーの息の合った合図によって確実にバスを前進させます。そのチームワークには感服です。

ちなみに下の写真は、ボンネットバスが置かれていた場所の周囲に生えていたトクサです。トクサと言うのはざらついたその表皮を砥石のように物を研ぐのに使うことが出来るそうです。そういえば昔はいろんな所に生えているのを見ましたが、最近ではとんと見なくなりました。

トクサです

細かい角度の調整には、ロープを結びつける位置をその都度変えて、メンバーの息の合った合図によって確実にバスを前進させます。そのチームワークには感服です。

ちなみに下の写真は、ボンネットバスが置かれていた場所の周囲に生えていたトクサです。トクサと言うのはざらついたその表皮を砥石のように物を研ぐのに使うことが出来るそうです。そういえば昔はいろんな所に生えているのを見ましたが、最近ではとんと見なくなりました。

トクサです

しばし休憩

撮影:海和隆樹様(川井村 2009.10.4)

林道に引き出したボンネットバスを眺めながら、まったりした時間をすごします。皆さんにとって、こうやってボンネットバスを眺めながら談笑することが、一番の至福の時なのかもしれません。

林道を行く

引き続き、ブルドーザーでボンネットバスを牽引し、トラックに積める場所まで向かいます。ボンネットバスの前輪が回らないのですが、強力なブルドーザーはものともせずに牽引を続けます。

しかし、この林道は意外と車が通ります。渓流釣りなのかキノコ狩りなのか、何度かブルドーザーが道を譲る場面がありました。すれ違った車の皆さんは、一体何の騒ぎかと目を見張って通り過ぎました。

そんな林道の車窓から

美しい紅葉です。

軽自動車の廃車体です。

廃屋もありました。

セルフローダーが待っている

撮影:海和隆樹様(川井村 2009.10.4)

どのくらい先へ進んだでしょうか。道路わきに待機しているセルフローダーの姿が見えました。ここまで来れば、これにバスを積み込んで、一気に運び出せるわけです。まずは一安心。

撮影:終点横川目様(川井村 2009.10.4)

なにやら作業が始まった

ところが、サルベージ隊の皆さんは、道路脇の樹木を探し始めました。そしてしっかりした幹を見つけると、ロープを縛りつけ始めます。

一体何が始まるのでしょうか。

撮影:海和隆樹様(川井村 2009.10.4)

ボンネットバスのリアと木の幹をしっかりつなぐと、今度はボンネットバスの前輪とブルドーザーがロープで結ばれます。

「オッケー」合図とともにブルドーザーが前身。「成功!」 固着した前輪を回すための作業だったのです。

「オッケー」合図とともにブルドーザーが前身。「成功!」 固着した前輪を回すための作業だったのです。

積み込み開始

撮影:終点横川目様(川井村 2009.10.4)

そしていよいよ積み込み開始。

セルフローダーの荷台には色々なものが載せてあるので、まずはそれを降ろします。

セルフローダーの荷台には色々なものが載せてあるので、まずはそれを降ろします。

撮影:終点横川目様(川井村 2009.10.4)

バランスを確認しながら慎重に積み込み作業が進みます。

ピーッ、ピーッと、小気味のよいホイッスルの合図が木々の間に響き渡ります。

ピーッ、ピーッと、小気味のよいホイッスルの合図が木々の間に響き渡ります。

撮影:終点横川目様(川井村 2009.10.4)

出発

積み込みが終わると、またしばらくの間林道を走ります。ここは渓流の上に架けられた欄干のないコンクリート橋。落ちないように一気に渡ります。

リヤカーを引いて

撮影:海和隆樹様(川井村 2009.10.4)

ボンネットバスはトラックに乗って行ってしまいましたが、トラックに乗っていたリヤカーが残りました。こちらはそれを手で引いて、林道先で待機しているもう1台のトラックまで運んでいるところです。

しかしこのリヤカーも曲者でした。桂田さんが仕事で回収してきた昭和初期の消防ポンプを載せていた台車に、当時のダットサン17型のホイールとタイヤをつけて酸素ボンベを積むリヤカーに改造したもの。なんと60年以上前の超希少品とのことでした。

しかしこのリヤカーも曲者でした。桂田さんが仕事で回収してきた昭和初期の消防ポンプを載せていた台車に、当時のダットサン17型のホイールとタイヤをつけて酸素ボンベを積むリヤカーに改造したもの。なんと60年以上前の超希少品とのことでした。

撮影:終点横川目様(川井村 2009.10.4)

国道106号線を回送

林道を抜けると走りやすい国道106号に出ました。盛岡方面に向けて快調に飛ばします。途中すれ違う県北バスの106急行の運転手さんも、驚いた顔をしていたそうです。

口をあけている非常口は、外れてしまっているので、車内に置いてあります。

遅いランチタイム

撮影:終点横川目様(川井村 2009.10.4)

朝集合した区界の道の駅に戻り、遅い昼食です。

「こんな早い時間にサルベージが終わったのは初めて」とメンバーの皆さんは満足顔。「これまでのサルベージは本にサすれば売れるべなあ・・・」そんな新たなアイデアも飛び出します。

「こんな早い時間にサルベージが終わったのは初めて」とメンバーの皆さんは満足顔。「これまでのサルベージは本にサすれば売れるべなあ・・・」そんな新たなアイデアも飛び出します。

撮影:終点横川目様(川井村 2009.10.4)

保存場所へ向けて

休憩を終えると、保存場所へ向けて出発します。

海和さんによると、「引き上げるだけで整備が追いついていないので、そろそろ整備に力を入れようと思います」とのこと。「そうなると引き上げに興味がなくなるので、対象の廃車体があったら今のうちに教えて下さいね」だそうです。

Alacarte

Copyright "Age25". All rights reserved. Never reproduce or republicate without written permission.