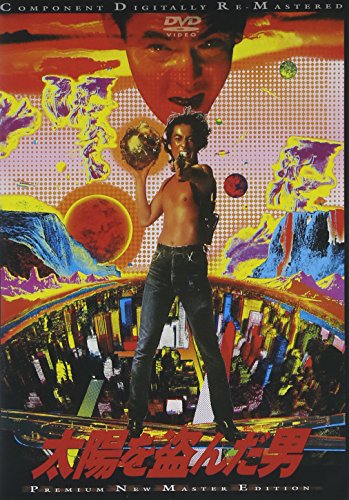

太陽を盗んだ男(1979)、キティ・フィルム、東映、2002

世代論は紋切りすぎと承知のうえで、それでもこの映画からは強烈に70年代の臭いがしたと、まず言いたくなる。 ウルトラマンレオ、王貞治、大洋ホエールズ、秋葉原ラジオ会館、ボブ・マーレー、カルメン・マキ、マツダ・サバンナRX-7、ラジオの深夜放送、メーデー、幻のストーンズ武道館公演、過激派、パニック、公害。 1979年に公開されたこの映画からは、“70年代”の不安と恐怖、倦怠と退廃とが凝縮されて伝わってくる気がする。そう感じるのはきっと幼いながらも70年代を自分の肌で感じていたから。街の風景や小道具のどれにも、どこかで見たことのあるような懐かしさを感じる、それから、言い知れない嫌悪感も。 あとのバブルに沸いた80年代とも、喪失感にあふれた90年代とはどこか違う。子どものころに見聞きしたもの、味わったもの、かいだ匂いが映画を見ながら、筋書きとは別に心の中に充満してくる。それは筋書きの面白さはもちろんこと、細部へのこだわりのせいもあるだろう。 細部にこだわる場面がある一方、監督やスタッフへのインタビューは筋書き、細部ともにまったくめちゃくちゃになっている場面を明かしている。これまでに何度も見ているのに不思議と「こんなことない」と疑問に思うことはなかった。この映画はリアルだとずっと思っていた。ずっとだまされていた。そして、特典ディスクによって、それに気づかされてしまった。 次回からは見るたびに「言ってたとおりここは変だな」「あのコメントはこの場面のことだな」など、脚注を思い出しながら見てしまいそう。こうなると特典ディスクも考えもの。確かに、キャストやスタッフについての膨大なデータは、いままで知らなかった日本映画や俳優についていろいろ教えてくれて面白かったけれど。 脚本や撮影に一工夫あるように、登場人物の造形に作品の魅力の一端がある。城戸誠は、なぜ、一体何のために原子爆弾を作るのか。肝心な点が明かされないため、主人公は謎めいたまま。 監督の述懐によれば、企画の段階では主人公を被爆者という設定にして、そこから憎しみや破壊衝動を引き出そうとしたらしい。出来上がった作品では、城戸誠の過去はまったく触れられていない。 そのことがかえって、彼の奥底にある深い闇の不気味さを際立たせている。 菅原文太演じる山下警部は、最後に、ほとんど手遅れとなってから、城戸誠の空虚を見抜いた。 お前が一番殺したがっているのは、お前自身だ。 城戸誠の空虚は彼に過去がないことに由来する。彼は何者でもない。何者でもないことに耐え切れずに、何かを破壊することでしか、自分を確かることができない。だから、彼は原爆を作り、政府を脅し、東京を消した。 では、東京を消滅させずに、彼が自分自身だけを消し去っていたら、どうか。問題は片付いた、と言えるだろうか。彼一人がいなくなっただけでも、彼一人がいなくなっただけではすまない。彼が生きて、存在していた一つの世界が終わることに違いはない。 人命は地球より重い。これも70年代を思い出させる言葉の一つ。彼に、自分の生命の重さに気づかせるには、どうすればよかったのだろうか。彼に自分が目を背けていた過去を直視させればよかったのか。 この映画には、印象に残る台詞が多い。 ローリング・ストーンズなんて来やせんよ。 山下警部の台詞は、心地よく酔いはじめたときに出てくる私の物真似の定番。 みんな、プールから出ろっ! 夏の盛り、混んだプールに出かけると、いつもこう叫びたい衝動にかられる。 この映画は、70年代に住んでいた家に帰った時に見る。一度、いま住んでいる家で見たことがある。でも覚めた気持ちにしかならなかった。 70年代に住んでいた家で過ごすとき、そこには70年代の思い出がたくさんあるはずなのに、最近の記憶もたくさんあるから、あらゆる記憶が入り混じり、言い知れない複雑な気持ちになる。 『太陽を盗んだ男』を見ながらリビングを見渡すと、部屋全体が「あの頃」に戻る。70年代の思い出だけが少しずつ膨らむ。 けれども、いつも、それが言葉になりそうになる直前に、ジュリー扮する城戸誠のフーセンガムと一緒に弾けてしまう。 私の70年代は、そんなふうに、風船が弾けるように、弾頭が爆発するように、一瞬の閃光とともに終わった。 |

碧岡烏兎 |