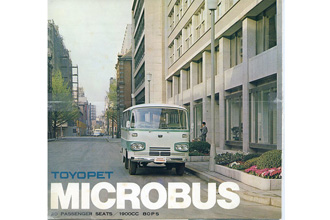

トヨペットマイクロバス(1963年)

マイクロバスの黎明期にトヨタがトヨペットブランドで製造販売した箱型のマイクロバス。前照灯4灯で明朗な曲面ガラスを用いたスマートな車体です。

丸の内仲通り(東京都)

カタログ表紙

画像:トヨタ自動車販売カタログ(1963)

撮影:東京都(2025.3.20)

カタログの表紙写真は、鉄筋コンクリート造りのビルと、ちょっと古めのレンガ造りのビルが立ち並ぶ都心部。マイクロバスの脇では、片手をポケットに入れた会社員がたばこを吸って休憩中です。奥の交差点をトヨエースのトラックが曲がって行くところです。

右のビルは1961〜62年にできたばかりの「千代田ビルヂング」であることが判明。三菱地所により開発されたビルで、2004年に建て替えられ、現在は明治安田生命ビル(丸の内マイプラザ)となっています。

左側に建設中のビルが見えますが、これが現在の写真にも写っている「新東京ビルヂング」で、1963年に竣工しているので、ちょうど最終仕上げの時期だったのでしょう。

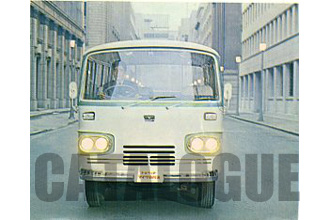

画像:トヨタ自動車販売カタログ(1963)

これも表紙写真と近い場所のようです。街灯の形が同じです。

右側は鉄筋コンクリートの近代的なビル、左側は石造りのちょっと古めのビルのようです。

場所不明

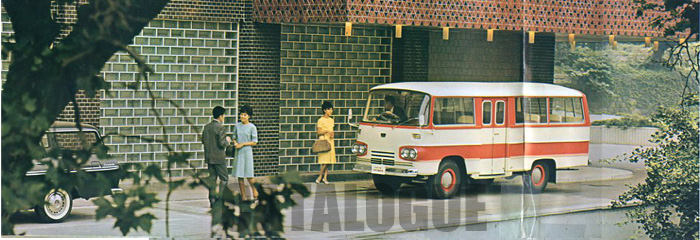

画像:トヨタ自動車販売カタログ(1963)

ここは、どこかのビルの車寄せに停車中のマイクロバスの後ろ姿。

背景にある黒っぽいビルも個性的。

画像:トヨタ自動車販売カタログ(1963)

赤系のカラーのモデルですが、上の写真と同じ建物の前のようです。車寄せの天井のライトの形や、柱の黒いタイルなどが同じです。

玄関エリアの壁全体にガラスブロックを用いたスタイルは、採光を目的にしたものと思われますが、この時代のオフィスビルの流行だったのでしょうか。

東京駅丸の内周辺の復刻された建物

カタログの撮影場所を探すため、ビルの形を見ながら歩いていると、このエリアには高層ビルでありながら低層部分に古い様式を組み込んだ建物が数多く見られることに気づきました。伝統ある建築物が多い丸の内エリアでは、新しいビルに建てなおす際、かつての姿を残す気遣いがされているようなのです。

ここでは、そんなリビルドの建物を、かつての姿が映った絵葉書と見比べながら探索してみます。

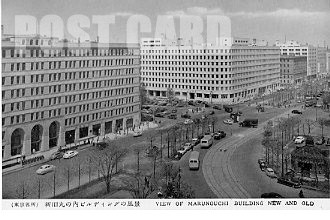

丸ノ内ビルヂングと新丸ノ内ビルヂング

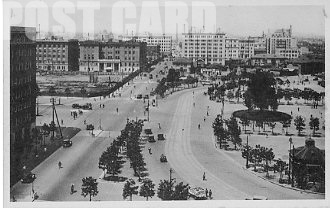

画像:絵葉書(1954年頃)

丸の内ビルディングと新丸の内ビルディング

撮影:東京都(2025.3.20)

東京駅丸の内口の正面に見える「丸の内ビルディング」と「新丸の内ビルディング」は、低層階の形状がかつての姿の復刻になっています。

1923(大正12)年に完成した「丸ノ内ビルヂング」は東洋一のビルと言われ、日本のオフィスビルの新しい潮流を作り上げました。道向かいには、終戦後の1952年に「新丸ノ内ビルヂング」も建てられました。

2002年に「丸ノ内ビルヂング」を建て替えた「丸の内ビルディング」が完成、2007年に「新丸の内ビルディング」が完成し、いずれもかつてのイメージを残す外観となりました。

日本工業倶楽部会館(左上)

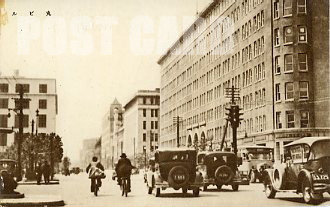

画像:絵葉書

三菱UFJ信託銀行本店ビル

撮影:東京都(2025.3.20)

東京駅前広場を写した絵葉書ですが、奥に延びる通りの左側に建っている5階建てが「日本工業倶楽部会館」です。1910(大正9)年に完成した会館は、日本で数少ないセセッション様式の建物。国賓を迎えることを考慮して、入口にはドリック・オーダーが配され、正面階段も広くとられています。

2003(平成15)年に建て替えられた新ビルが完成しましたが、南側部分がほぼ完全に保存されました。

日清生命館

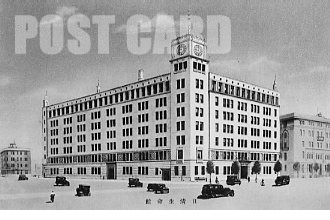

画像:絵葉書(1932年頃)

大手町野村ビル

撮影:東京都(2025.3.20)

1932(昭和7)年に完成した佐藤功一氏設計の「日清生命館」は、1941年に日清生命保険が野村生命保険に吸収されたことから「丸ノ内野村ビルディング」と改称されました。

1994年に建て替えられて「大手町野村ビル」と名前を変えますが、時計塔、列柱などのファサードを低層階に組み込んでいます。

東京銀行集会所

画像:絵葉書(1932年頃)

みずほ丸ノ内タワー

撮影:東京都(2025.3.20)

部材のみの保存というのも存在します。1916(大正5)年に建てられた「東京銀行集会所」の西面2階のバルコニー手摺の石材と濃赤色のタイルが保存されています。

このビルは、1993(平成5)年に外壁と内装の一部を保存しつつ「東京銀行協会ビルヂング」として建て替えられたにもかかわらず、2020(令和2)年に全く新しいビルに再度建て替えられてしまったのです。

明治生命館

画像:絵葉書(1950年代)

撮影:東京都(2025.3.20)

明治生命館は1934(昭和9)年に完成した建物で、古典主義様式の最高傑作として評価され、日本の近代洋風建築の発展に寄与しました。

1997年に、昭和の建物として初めて国の重要文化財に指定されました。

現在も明治安田生命保険の本社が置かれ、静嘉堂文庫の展示室が新設されています。

三菱一号館(馬場先門通り)

画像:絵葉書

三菱一号館美術館

撮影:東京都(2025.3.20)

三菱一号館は、1894年に英国人ジョサイア・コンドルの設計による完成したクイーン・アン様式を採り入れた赤レンガの建物で、初めての洋風事務所建築です。

1968年に解体されましたが、40年を経た2010年に復元により「三菱一号館美術館」として開館しました。

八重洲ビルヂング(右側の3棟目の搭屋のビル)

画像:絵葉書(1927頃)

丸の内パークビル

撮影:東京都(2025.3.20)

1928(昭和3)年に建設された八重洲ビルヂングは、1962年に丸ノ内八重洲ビルヂングと名前を変えた後、2009(平成21)年に「丸の内パークビルディング」に建て替えられました。その際、コーナータワーが復元されています。

東京中央郵便局

画像:絵葉書(1932年発行)

JPタワー

撮影:東京都(2025.3.20)

1931(昭和6)年に、東京駅と丸ビルの間に建てられたビルで、吉田鉄郎設計。関東大震災の教訓から、耐震、耐火の観点で鉄骨鉄筋コンクリート造りとなり、また柱梁から構成されるラーメン構造を採用しています。

2012年に高層ビルのJPタワーに建て替えられましたが、旧舎の一部を保存、再生しており、東京駅の側からは往時そのままの姿を見ることができます。

東京駅丸の内駅舎

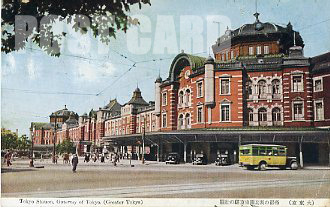

画像:絵葉書(1938年頃)

撮影:東京都(2025.3.20)

日本の玄関口の駅舎として、1914(大正3)年に建てられた3階建て赤煉瓦造りの建物で、辰野金吾の設計。ドーム型の屋根が特徴。

1945(昭和20)年の空襲による火災で屋根等を焼失し、1947年に2階建て、角型屋根で再建されました。2003年に国の重要文化財に指定されています。

2012年に、建築当初の姿に復原されました。

旧日本相互銀行本店ビル

撮影:東京都(2025.1.17)

実は、場所の特定をする際にお手付きをしてしまいました。

丸の内仲通りとは東京駅を介して点対称の位置にある八重洲口側の呉服橋交差点の旧日本相互銀行本店ビルが、カタログ表紙の右側のビルに見えたのです。

もちろん、こちらも現在は建て替えられており、当時のビルではありません。

旧ビルの鉄骨柱梁接合部

撮影:東京都(2025.1.17)

ビルの入口に、何やらモニュメントを発見しました。

このビルは、1952年に中高層ビルとして我が国初めての鉄骨造全溶接工法を採用するなど事務所建築の先駆的な役割を果たしたとのこと。

ビルの解体に際して、部材の一部をモニュメントとして残したのだそうです。

史料展示室

撮影:東京都(2025.1.17)

さらにこのビルの中には、史料展示室があり、旧ビルの関連史料を展示していました。現在のビル所有者である三井住友銀行が、建築文化・技術の歴史を学ぶ場として、2012年の建て替え時に設置したそうです。

撮影:東京都(2025.1.17)

そこに展示されていた旧ビルの模型。よくよく見ると、カタログの写真のビルとは、柱や窓の形状などが異なることに気づきました。

正しい聖地ではありませんでしたが、日本の建築文化の歴史をこのような形で残していることを知りえたことが、何よりの成果でした。

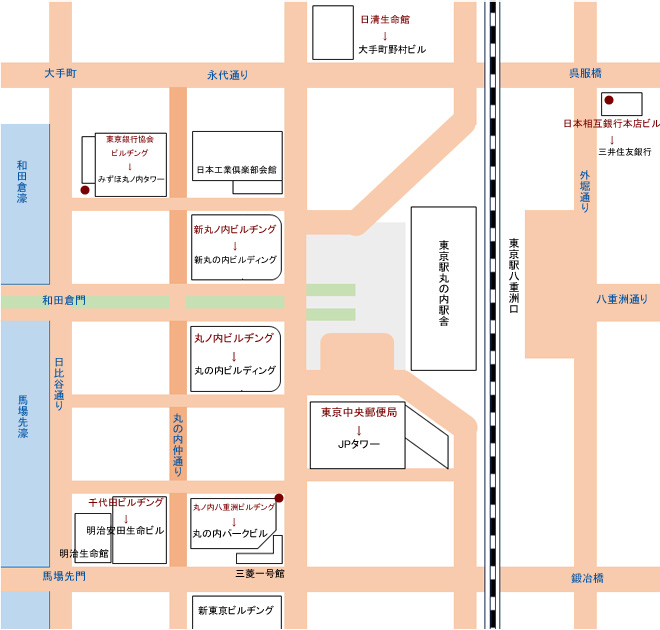

今回登場したビルヂング地図

このページに登場するビルなどの場所を地図にしてみました。

丸の内のこのエリア内に、古いビルのファサードを残している建物がこれだけの数存在するのです。

茶色文字は、過去のビル名称、●は、一部のパーツのみを保存している場所です。