2018年3月以来の泊り山スキー、アイゼン使用はその時以来、クトーはいつ以来だか不明。こんなに、アイゼン、クトーを使う山行だとは、事前に全く思わなかった。

久しぶりのアイゼン、クトー、泊り応対などは、ずいぶん至らぬところが多かったが(自分のことです)、今シーズンミスした件は、ほぼ同じミスをすることなく対処できました。

体力的にも、それほど落ちてはいなかった。

2022年4月2−3日(前夜発)

松代PAにて前泊

L:F川さん、メンバー:Y原さん、S野さん、自分

人身事故があったので、1日(金)、集合に遅れました。

|

|

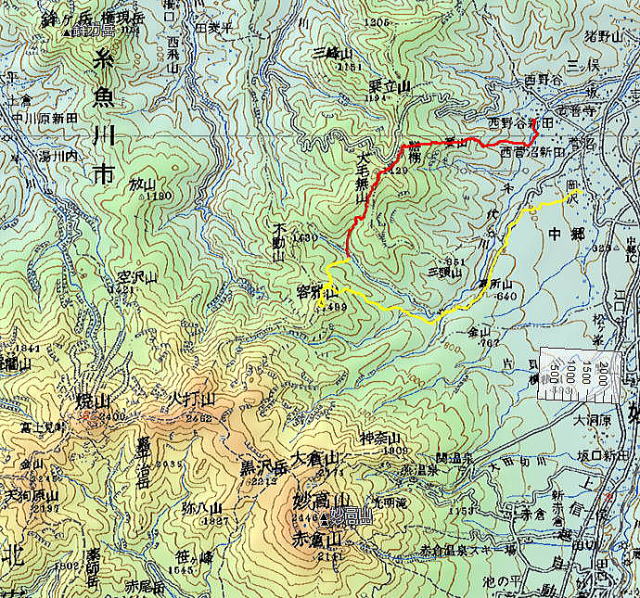

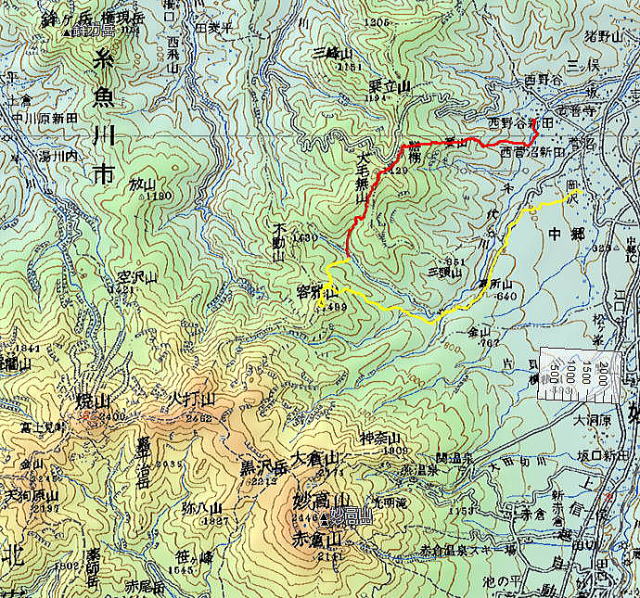

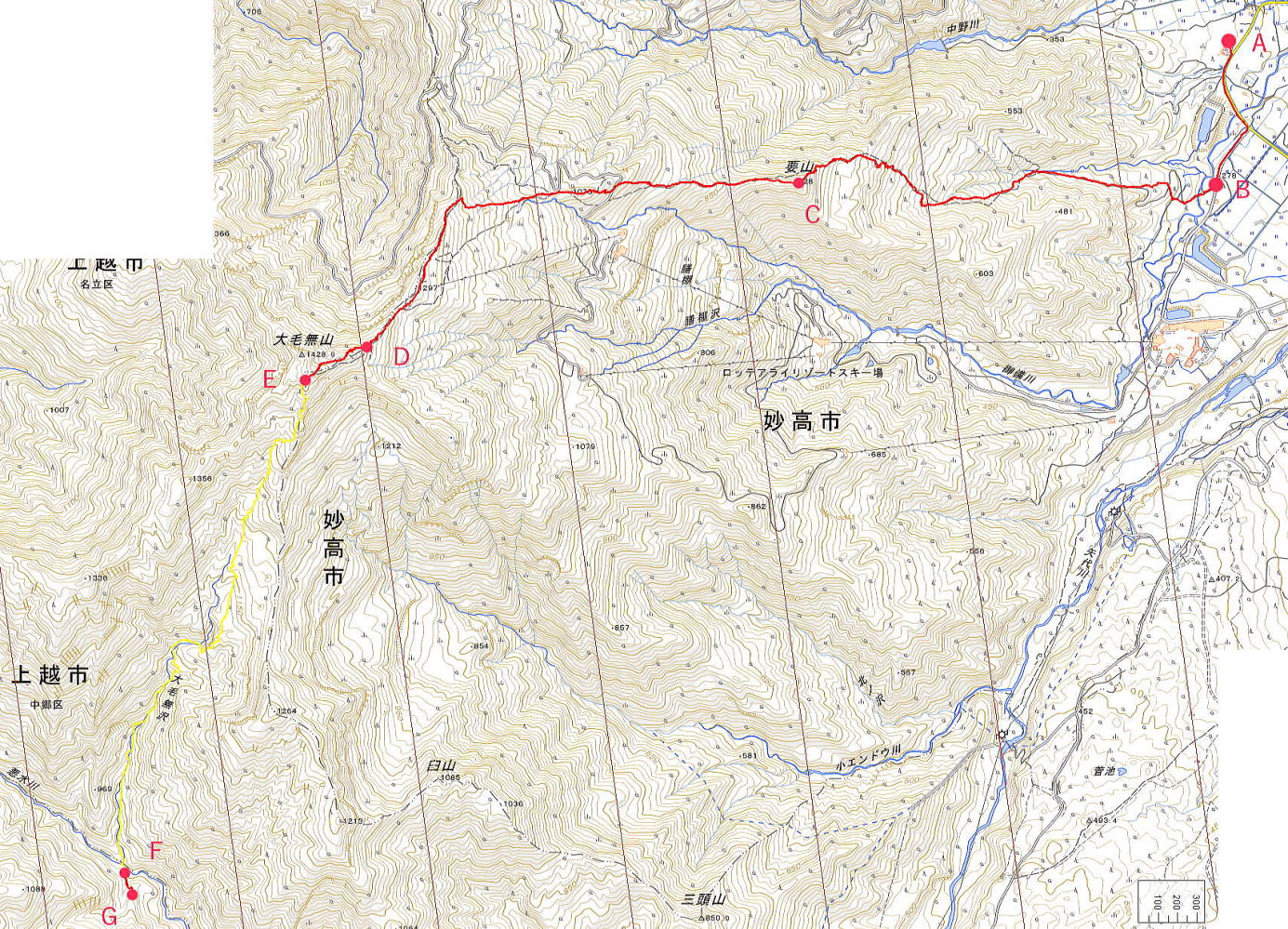

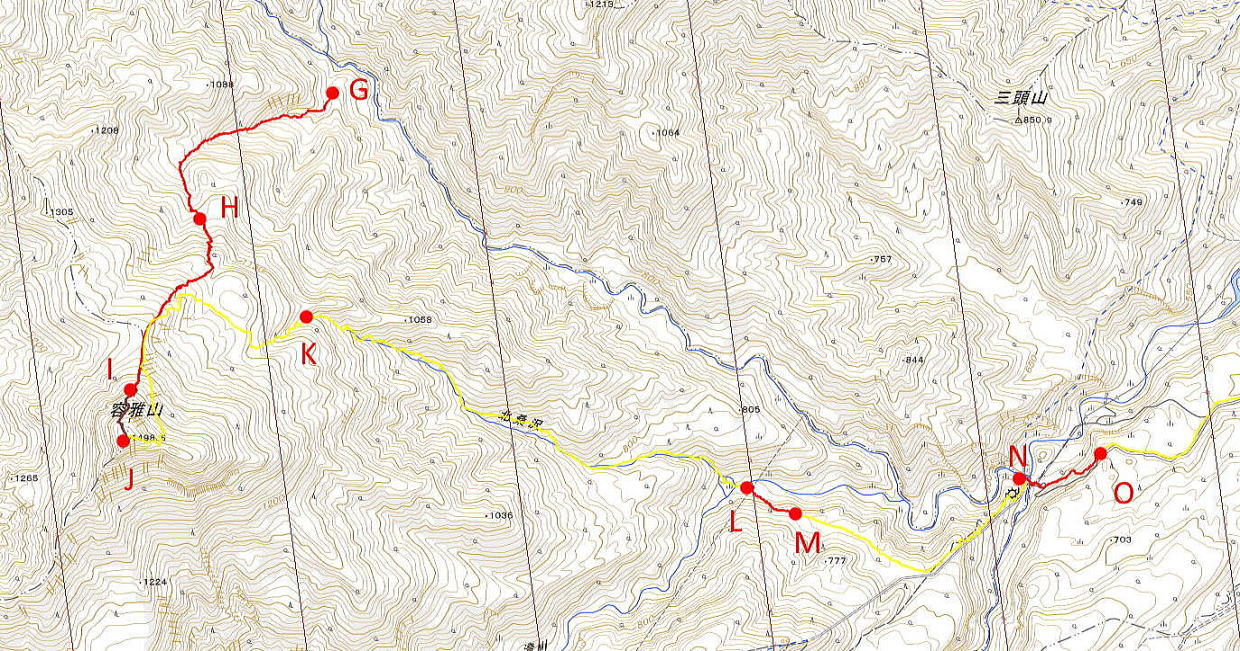

今回の山行の大まかな位置図

赤:2日、黄:3日 |

今回の山行のさらに大まかな位置図(赤丸) |

4月2日(土)

天気:晴れ

【コースタイム】7:50 友楽里館−8:05 車道を外れる−10:25 要山山頂−14:45/15:00 大毛無山・山頂直下(標高1413m・GPSの値)にて、シールを外す−15:40/15:50 悪水川出合−16:00 対岸の尾根870m付近の台地 C1

中郷ICはコンビニがないので、新井スマートICで下りて、コンビニで朝食をとりました。

|

7:50 友楽里館(休館)出発 |

休館中ですが、駐車場は除雪されていました。

| 雪解け |

|

フキノトウが顔を出していました。

|

8:05 車道を外れる |

|

|

| 8:45 |

|

基本的に登りは、オーバー手袋を外し、薄手のインナーのみで、ヘルメット、ゴーグルは持ってこず、ウエア上下で、上下のファスナー開けまくりでした。滑りは、オーバー手袋をつけてウエアのファスナーを締めました。

|

|

| 8:55 右に見える樹林帯の中へ進みました |

|

樹林帯の中に入るまでは、なだらかな林道歩きです。

| 9:20 樹林帯の中に入る |

|

暑かったので、樹林帯の中はありがたかった。

|

9:50 尾根に乗る

正面が要山 |

|

|

| 10:22 要山山頂はもうすぐ |

|

10:25 要山山頂

大毛無山山頂が見えます |

|

|

10:35 |

| 10:40 ロッテ・新井スキー場と、大毛無山 |

|

|

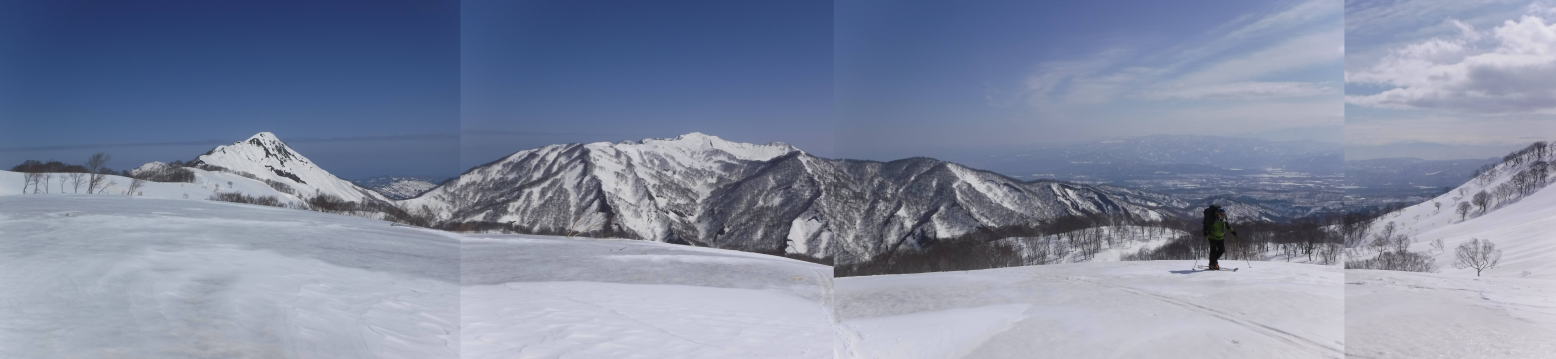

10:45 大毛無山と妙高の山々 |

| 10:50 |

|

|

|

|

| 11:25 大毛無山と妙高の山々 |

このトラバースは雪がぐさぐさで |

|

ここまでは、順調でしたが、右写真のトラバースで、シールが効かず、谷側の板がずり落ちてしまうことが何度かあり、通過に時間がかかってしまいました。トラバースではなく、直登すべきだったか。

そんなこんなで、動いては止まりを繰り返していたら、リーダーの足に影響を与えてしまって、足がつったとのことでした。自分も、つったものの何とか動けて、通過できました。

|

|

| 11:40 大毛無山 |

|

12:15 SKI AREA BOUNDARY(スキー場管理区域)

|

|

標高1070m付近にて、スキー場エリアの表示が出てきました。滑っている人も見えます。今回は、要山からのルートをとりましたが、ゲレンデを直登すると、ゲレンデのパトロールが注意にくるそうです。

稜線に乗ったのちに、パトロールが来て、「ゲレンデを直登していないので、問題ない、ボードの大会をしているので、大会のエリアに入らないよう、迂回してほしい」とのことでした。

|

|

| 12:50 稜線に乗る(西〜北北東側の風景)(鉾ヶ岳、三峰山、栗立山) |

|

|

|

| 13:00 大毛無山・山頂方面(南西側の風景) |

北〜東側の風景(ゲレンデでボードの大会が行われていました) |

|

|

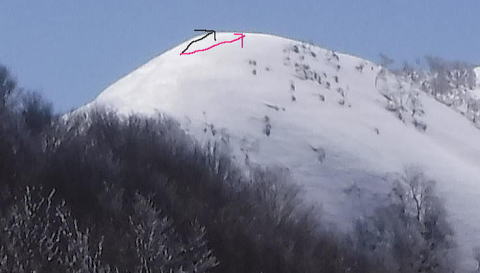

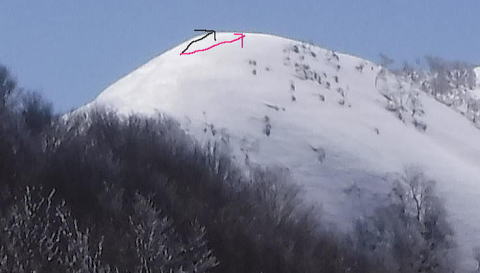

黒矢印が通過した方が良かったルート

(上の13時の写真を拡大) |

緑色が通過した方が良かったルート

黄丸はクトーを装着した木のある地点 |

トラバース難渋:大毛無山手前(1360m)のトラバースで、アイスバーンになっているにもかかわらず、クトー未装着で進んでしまった。Y原さんが来て、先に進んでくれて、途中の木が生えている地点でクトーをつけることができ、無事トラバースできたが、滑落したら、止まる箇所のない地形でした。後から来た、リーダー、S野さんは直登するルートをとった。

| 反省点1: |

天気が良く、暑くて、午後になり、標高もそれほど高くなく、ここに来るまで、アイスバーンはなかった。意識が、クトーを出す状態になるか注意しよう、ではなく、クトーのことは、頭になかった。事前にアイゼンが必要と指摘を受けていた、容雅山北面まではクトーは要らないと思っていた。(足がつった)リーダーを待っている間、サラサラと音がずっとしていた。それを木に凍った雪が流れている音と誤認してしまった。自分のいるところの先はアイスバーン状というのを、きちんと理解していなかった。 |

| 反省点2: |

地図から、トラバースした斜面が北斜面であることがわかる。リーダーから、少しトラバースしたところで、「大丈夫そうか」聞かれたが、トラバース斜面が北斜面という意識がなく、一時的なアイスバーンだと思ってしまい、数m先の面が変わる箇所でアイスバーンは終わると思って、「大丈夫」と答えてしまった。面が変わったのちも、アイスバーンは続いた。 |

| 対応案: |

事前にアイゼンが必要そうな場所を把握しておき、それにより、容雅山北面にアイゼンの必要性があると把握したら、大毛無山北面もアイゼンやクトーの必要性があるかもしれないと、周囲の状況に注意する、準備をしておく。そもそも、参加の準備をするのにいっぱいで、アイゼンのことを考える余裕がなかった、なんだかんだ言って、考える余裕を持つ、というのもあると、後程思った。 |

大毛無山頂へはY原さんのみ、先ほどの混乱で体力を使い果たし、巻くというリーダーに同行。

14:45/15:00 山頂直下(標高1413m・GPSの値)にて、シールを外す。

|

|

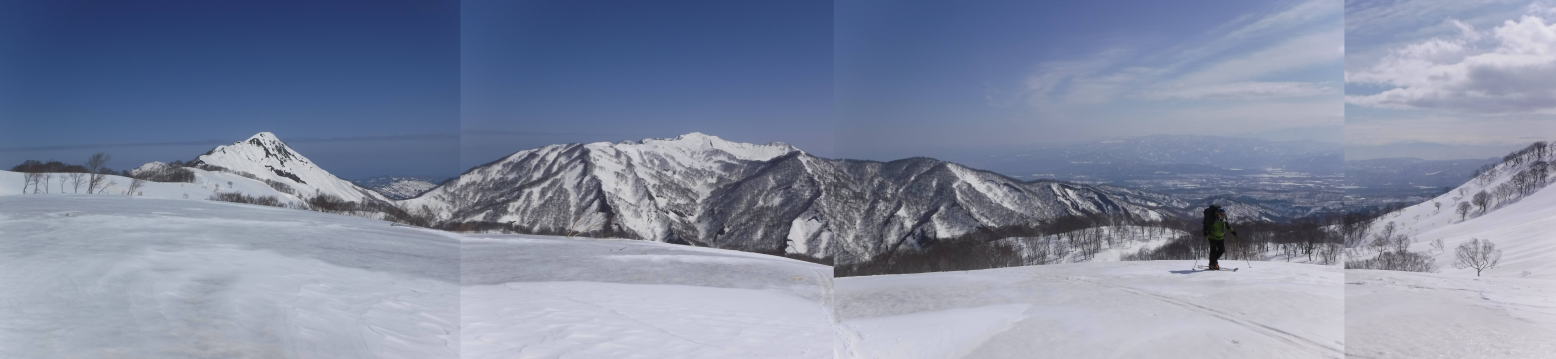

14:55 シールを外した場所より(妙高の山々・南側の風景)

(赤丸が容雅山、左奥が妙高山、右奥が火打、その隣が焼山) |

クトーの件でくたくたになり、とてもまともなターンでなかった。途中、時間に少し余裕があり、いくらなんでも、もったいないので、休憩を依頼。でも、多少ましになっただけで、とてもゲレンデしたことができなかった。

大ブレーキにはならなかったが、悔しいですね。久しぶりの泊り装備でのスキー、日帰り装備でできなかったことは、泊り装備ではできない。この時は、挑戦すらできなかった。雪質は特に問題なし。

|

|

15:10 Y原さんより写真をいただきました、以下(Y)。

ありがとうございます。

滑りでは、写真を撮る余裕がありませんでした。 |

(Y) |

|

|

| 15:15(Y) |

(Y) |

| 15:35(Y) |

|

15:40/15:50 悪水川出合

16:00 対岸の尾根870m付近の台地 C1

|

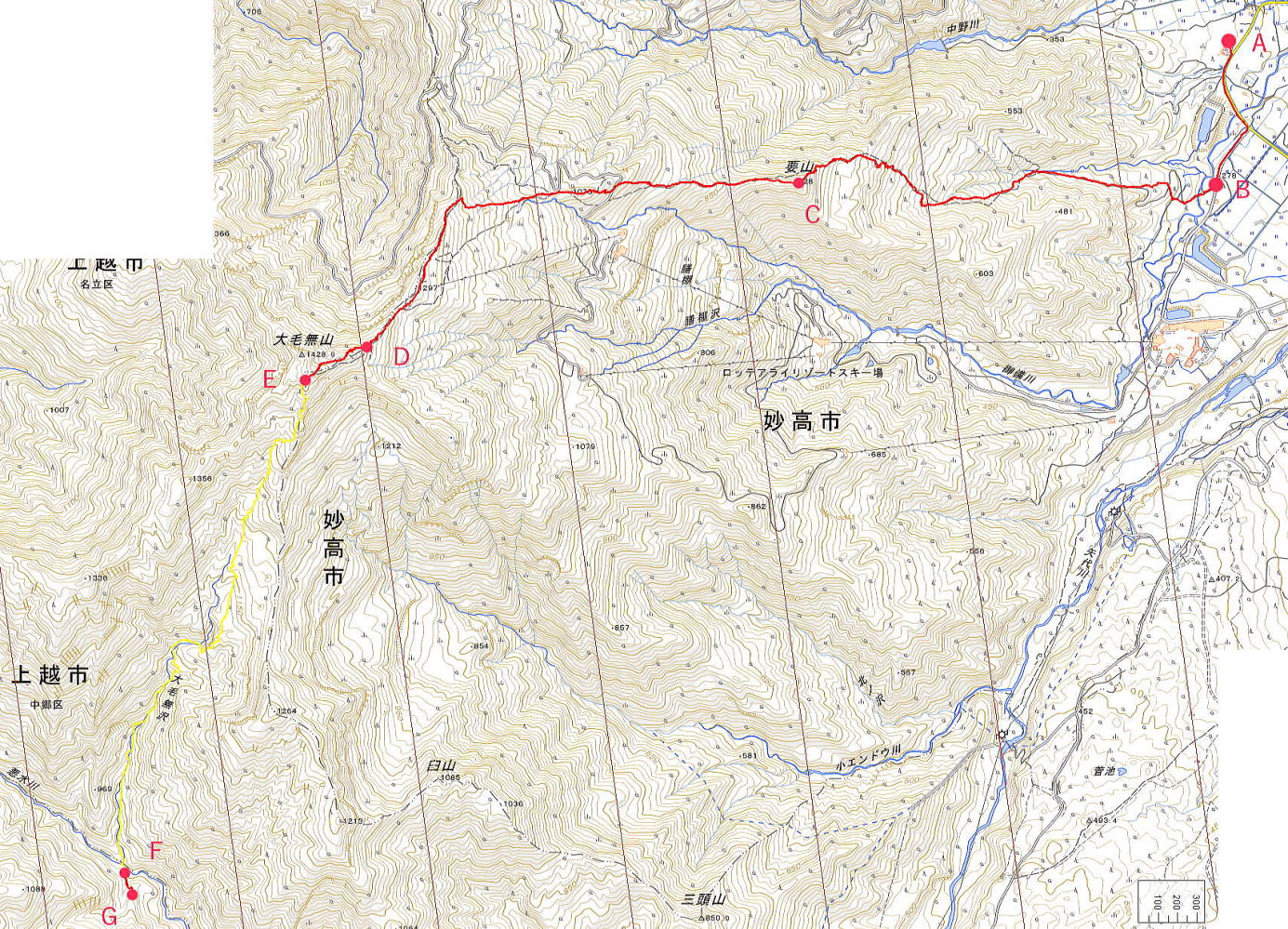

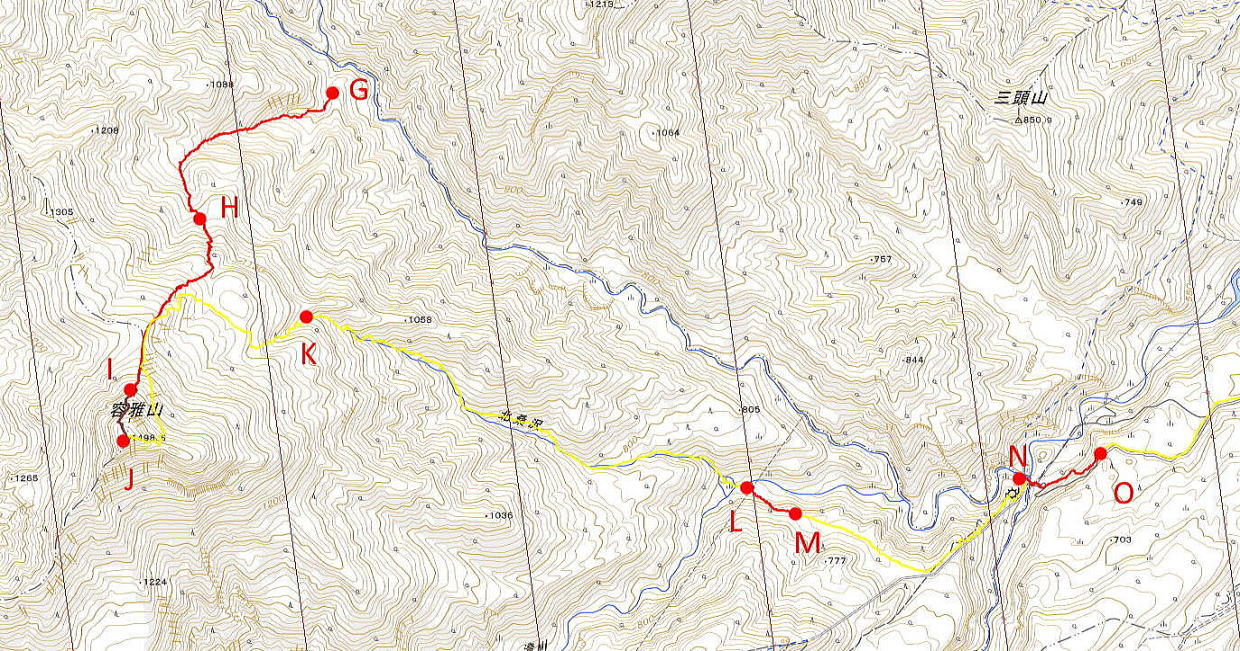

2日のルートのトラックログ(赤:登り、黄:下り)

A:友楽里館、B:車道を外れた地点、C:要山山頂、D:アイスバーンだった地点、E:シールを外した山頂直下、F:悪水川出合、G:対岸の870m付近の台地C1 |

|

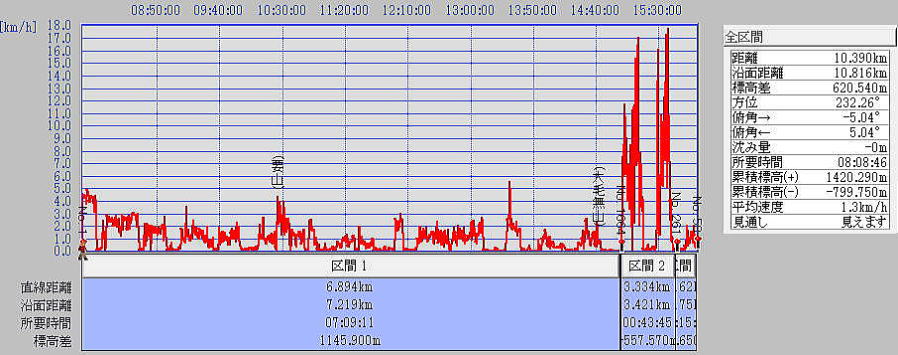

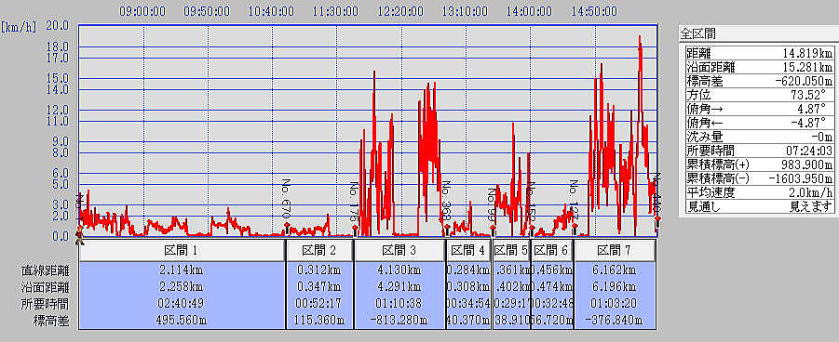

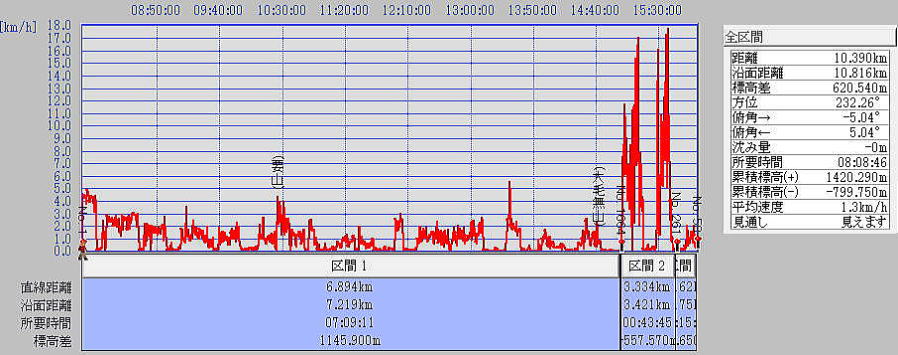

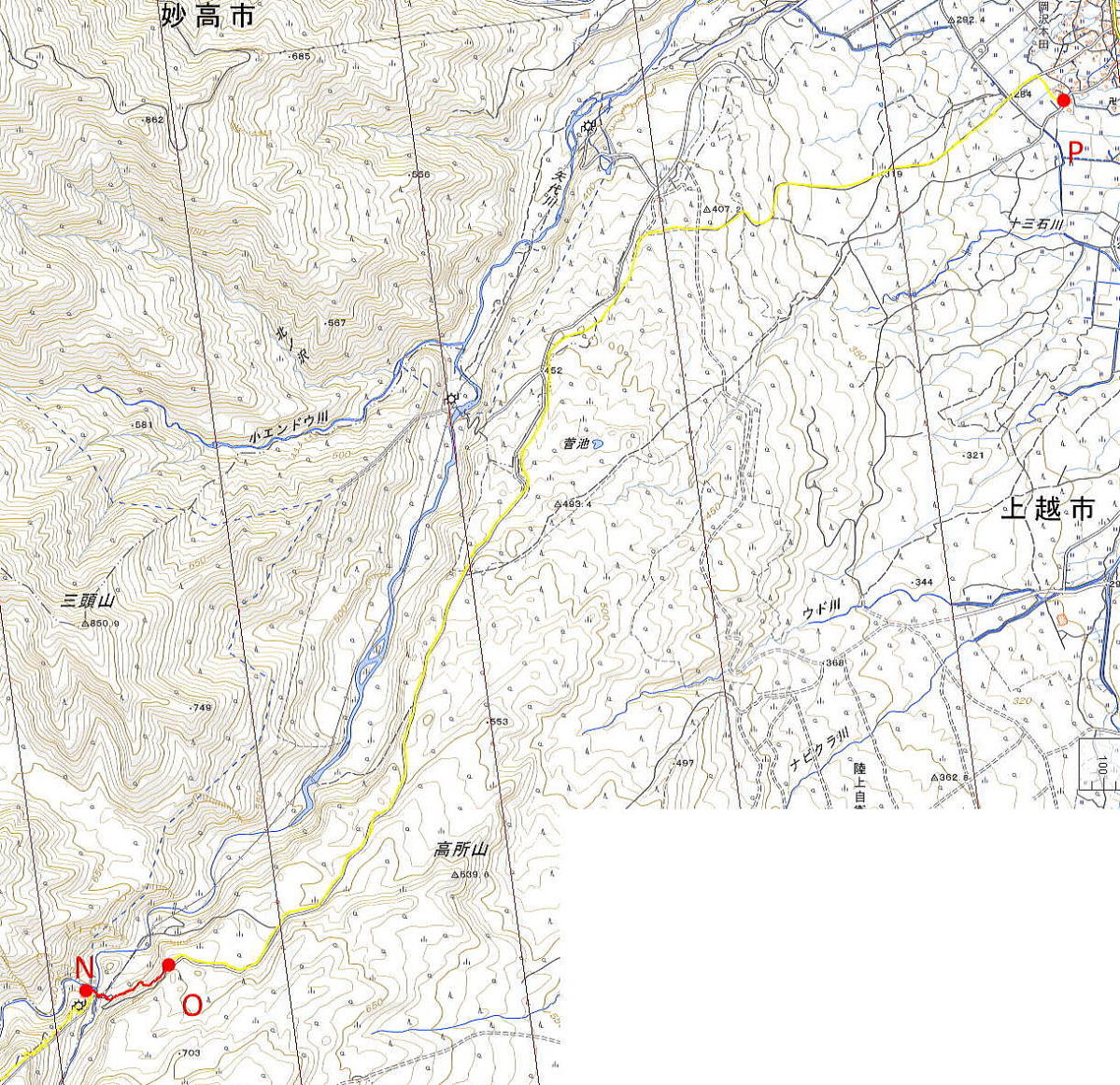

2日の「速度/時刻グラフ」

(区間1・3:登り、区間2:下り)(縦軸:速度、横軸:時刻) |

|

|

| 16:05 半雪洞作成開始、設計図の枠を決めてから |

スノーソー、シャベルを用いてブロックを切り出し、

切ったブロックを周囲に積み上げていきます |

沢登りと同じく、幕営地に到着後、宿泊の準備を始めるリーダー。S野さんも、休むことなく、ブロックを積み上げていました。自分は、幕営地に着くと、疲れがどっと出てしまう悪い癖が出てしまいましたが、お話になる程度は、頑張りました。

|

|

| 16:48 だいぶ積みあがってきました |

|

入り口を作る壁と、反対側の壁を2ブロックくらい高く積みます。

|

|

| 16:51 ゾンデをスリングで束ねたのを置いて、支柱にします |

|

|

|

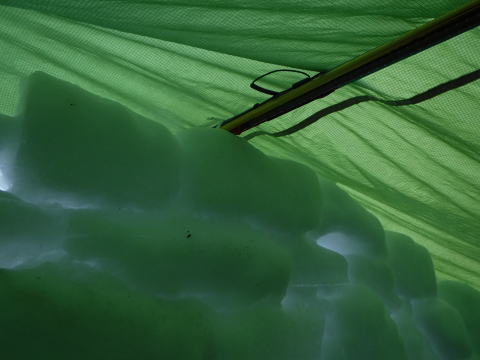

| 17:00 上からツエルトをかぶせて、できあがり |

|

「シールを外さなくても良いの?」と聞くと、今回の条件では、外さなくても良いとのこと。アイゼン、クトー、シールを付けたスキー板、ストック、スノーソー(一本はテント内)、シャベル(一本はテント内)は、半雪洞の外に出しました。

できあがった半雪洞は寒くありませんでした。でも、寝る前(21時頃?)、外に出たら、そもそも外も寒くないようでした。Y原さんは、足の先が冷えてしかたなかったとのこと、自分は靴下を2枚履き(ちなみに前夜は靴下1枚だったので自分も足のつま先が冷えてしかたなかったです、薄手の靴下追加)問題ありませんでした。F川さんは、カイロを足の先に使っていたそうです。

作ったときは平だと思っていた半雪洞の床が、微妙にずれていき、寝る頃は入り口が下になってしまい、狭くもなかったので、全員入り口を下にして寝ました。

4月3日(日)

天気:晴れのち曇り

【コースタイム】8:10 出発ー11:25/11:45 容雅山山頂−14:00 第三発電所−15:35 岡沢

|

|

| 6:00 北側の風景(中央が大毛無沢) |

南西側(これから登る)風景 |

|

|

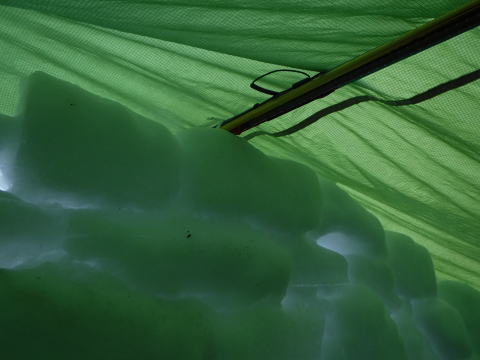

| 朝の半雪洞 |

|

タープがたるんでいると、タープに着いた水滴などがたるんだ部分にたまってしまう。たるんだ箇所は気がつき次第、外に出て、張り直し。

|

|

| 半雪洞内部 |

入り口はツエルトで塞ぎます |

| 6:30 朝食の準備 |

|

|

8:00 さあ、出発 |

ツエルトをしまう袋がなかなか見つからない、思い当たるポケットに入っていない。最後の最後で、テントマットの下から出てきました。

救助訓練の時には、なかなかスキー靴に足が入りませんでしたが、あえて靴ひもを外したら、今回は問題なく入りました。ビンディングも今回は注意し、一度も外れることなく、扱えました。

| 8:13 雪崩跡 |

|

雪崩跡が点々と見られました。写真を撮り、記録を残すことも必要ですが、当然、撮る場所は、「雪崩の影響を極力避けれる場所で」でした。

|

8:20 発生区、走路、堆積区 |

前日のこともあるので、急斜面手前で、敢えてクトーを付けました(クトー使用:9時・標高1100mから9時20分?標高1200m)。使用したクトー(自分がアイスバーン対策として持ってきたクトーは、商品名:アイゼくん)につきまして、シールのみでは登れないような斜面が難なく登れました。アイゼくんは、かさばるし重量もあるが、こんなに登れるとは(確かに、急斜面で使えた記憶はあったものの、ここまでとは思っていなかった)。Y原さんは、ビンディングが違うとかで、違うクトーを使っていて、山スキーの人が使うようなコンパクトなクトーだった。調べると、いろいろ出てきますね。時間のある時に再考します。

| 9:25 正面が容雅山 |

|

容雅山の山容が、苗場山に似ていると思った。

|

9:30 |

10:05 稜線にのった地点から

(南側の風景・容雅山山頂) |

|

上の写真で、中間地点から(標高1390m・10時25分)雪面が硬くなり傾斜も増してきたので、アイゼンを装着しました(シートラ)。昨日の記憶もあり、木のある平らな所でアイゼンをつけようと場所を選んだら、笹も生えていて、木の上でなく木の下がベストポジションでした。木のある平らな斜面とはいえ、他の場所に比べてというだけで、家でアイゼン装着を確認したときのようにはいかず装着に20分かかってしまった。久しぶりのアイゼンとはいえ、やはり時間のかかるのは良くないです。慣れましょう。それでも、また、アイゼンが必要な山にきちんと来れた、戻ってこれた? それはうれしい。アイゼン歩行にも時間がかかってしまい、申し訳ございません。

トラバースで向きを変えるたびに、谷側のストックが高くなってしまう。ストックのストラップを長くして調節していたが、山行が終わってから、思う。伸縮自在のストックなのですから、縮めれば良かった。我ながら…

|

|

| 10:05 北側の風景(左から不動山・大毛無山) |

|

久しぶりのアイゼン歩行により、息絶え絶えになりながらも、山頂に着いたら二人パーティーがいて、そのうちの一人はN井さんだった。世間は狭いですね。

11:25/11:45 容雅山山頂

| ピーク写真(Y) |

|

|

|

| 11:40 容雅山山頂より、妙高の山々(妙高山山頂は雲に覆われて見えない)南側 |

|

20分休憩して、体力もだいぶ戻ったか、容雅山山頂からの滑りは、テレマークターンになっていたと思います。でも、この荷物でのテレマークターンは久しぶりで、すぐにモモが痛くなってしまい、北桑沢に入った頃は、思うように滑れませんでした。思うように滑れなくなっただけで、大きなロスはしなかったのですが、それはまた別の話。最近、谷足と山足を入れ替えるのに、重心を下げることで、主に対処していたが、時と場合によるが、泊り装備の場合は、この対処法では、日帰り装備の時より大変でした。雪質は良かったと思います。

(後日談)4月末にゲレンデスキーに行き、自分なりに、泊り装備で滑る解決策を考え、再度挑戦するだけの準備は整えました。

今回Sさんがアイゼンを持ってこず、別ルートをとり、指示された場所にいなかったので、探しながら滑降したため、容雅山からは北東に進まず、別れた地点に戻り、そこからトラバース気味に北桑沢に向かい、標高1100m地点で登り返してきたSさんと無事合流しました。無事合流できて良かったですが、北東斜面滑りたかったです。

| 11:55 (Y) |

|

|

12:20 (Y) |

| 12:50 シールを付けた地点(振り返った写真だと) |

|

澄川を渡った標高700mの地点からシールをつけて、右岸尾根標高730m地点まで登り、その地点からまたシールを外しました。シールを外す前、(先で屈曲する)平らな箇所に到着し、S野さんが手前のトラバースでずり落ちたので「休憩しませんか」と声をかけたら、リーダーより「すぐ先でシールを外す」とのこと。なるほど、地形を読んでいれば、わかることですね。失礼しました。

|

|

| 14:00 第三発電所 |

|

スキー板を外して、ザックにくくりつけて橋を渡る。ストックもザックにくくりつけるべきでしたが、横着して、ザックにぶら下げるだけにしたら、いちいちストックのシャフトが橋にひっかかり、確かにきちんとくくりつけるべきでした。橋を渡ったところから再度シールをつけました。

| 14:40 ここでシールを外しました。(振り返った写真) |

|

ここからはなだらかな林道です。たまに、(シールを付けるほどではない)微妙な登りがありました。斜面の滑りではS野さんにも追いつけず、自分がビリでしたが、林道では、ほぼ自分が3番手でした。

|

|

| 15:30 人家が見えてきた、ゴールは近い |

|

バックカントリースキーではなく、山スキーという言葉がよく似合う、ゴールでした。

|

|

| 15:35 無事下山 |

|

無事下山、タクシーを呼んで、リーダーとY原さんのみ、空身で車を停めた友楽里館に向かい、車を回収していただき、妙高の温泉に入って、帰宅の途につきました。

|

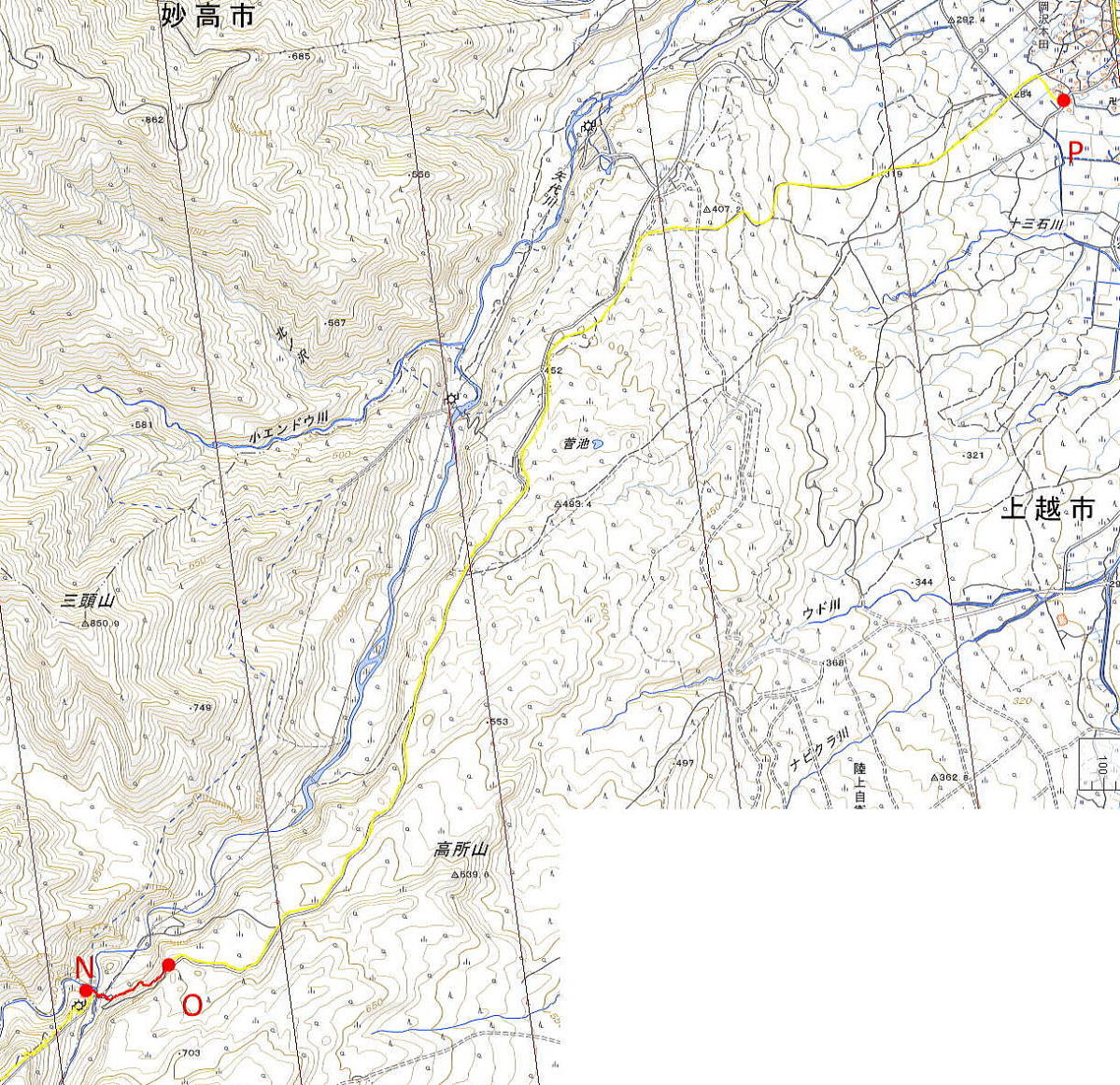

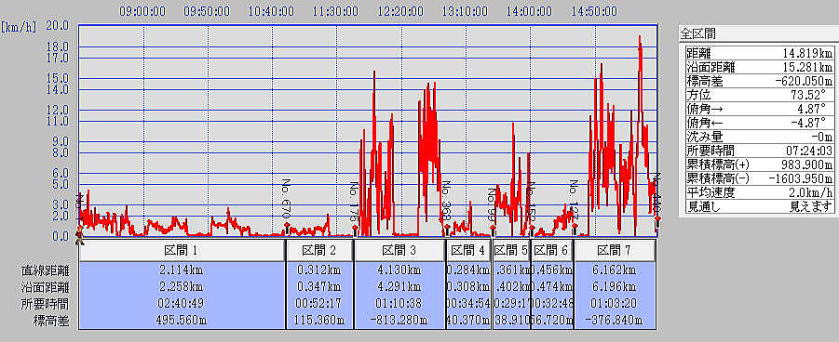

3日のルートのトラックログ(一部)(赤:登り、黄:下り)(全ルートは別紙に)

G:対岸の870m付近の台地C1、H:クトーをつけた地点、I:アイゼンを付けた地点、J:容雅山山頂、

K:S野さんと合流、L:澄川との二俣を渡った標高700mの地点(シール装着)、M:右岸尾根標高730m地点(シールを外す)、N:第三発電所、O:シールを外す、P:岡沢 |

|

|

3日の「速度/時刻グラフ」

(区間1・4・6:シールでの登り、区間2:アイゼンでの登り、区間3・5・7:下り)(縦軸:速度、横軸:時刻) |

戻る