ここでは卵から孵化した後のアユ仔魚・稚魚の生態について説明します。 作成:2003/12/15 ![]()

![]()

成熟して落ちはじめると、アユの体側面は茶色っぽくなり、さらに黒く変色してきて鱗のヌメリもなくなりザラザラしてくる。黒く煤けたようになったアユを、刀が錆びた様子にたとえて、サビアユともいう。

成熟して落ちはじめると、アユの体側面は茶色っぽくなり、さらに黒く変色してきて鱗のヌメリもなくなりザラザラしてくる。黒く煤けたようになったアユを、刀が錆びた様子にたとえて、サビアユともいう。| 鱫鱜 | 越年したアユ。(2009年11月25日朝日新聞夕刊に漢字検定中学生で1級合格の記事に出ていました。) |

| 子持ちのアユの卵以外の内臓を取り除き、塩漬けしたのち水洗いして乾燥させたもの。江戸初期、肥後の名産。 子持ちでない場合は、塩鮎という。(国語辞典) |

2.孵化と仔魚の流下

アユ卵が受精から孵化するまでの時間は水温によって左右され、水温が低いと長くかかり高いと短くなる。

水温が18℃位の場合には2週間ほどで孵化する。

(水温(℃)×日数=300くらいで孵化すると何かで読んだ気がするが定かでない。)

アユの孵化は日が落ち暗くなる午後5時か6時頃にはじまり8時頃がピークで真夜中12時頃に終わる。

なぜ日暮れから真夜中までの時間帯にしか孵化しないのかは、進化の妙、生命の不思議としかいいようがない。

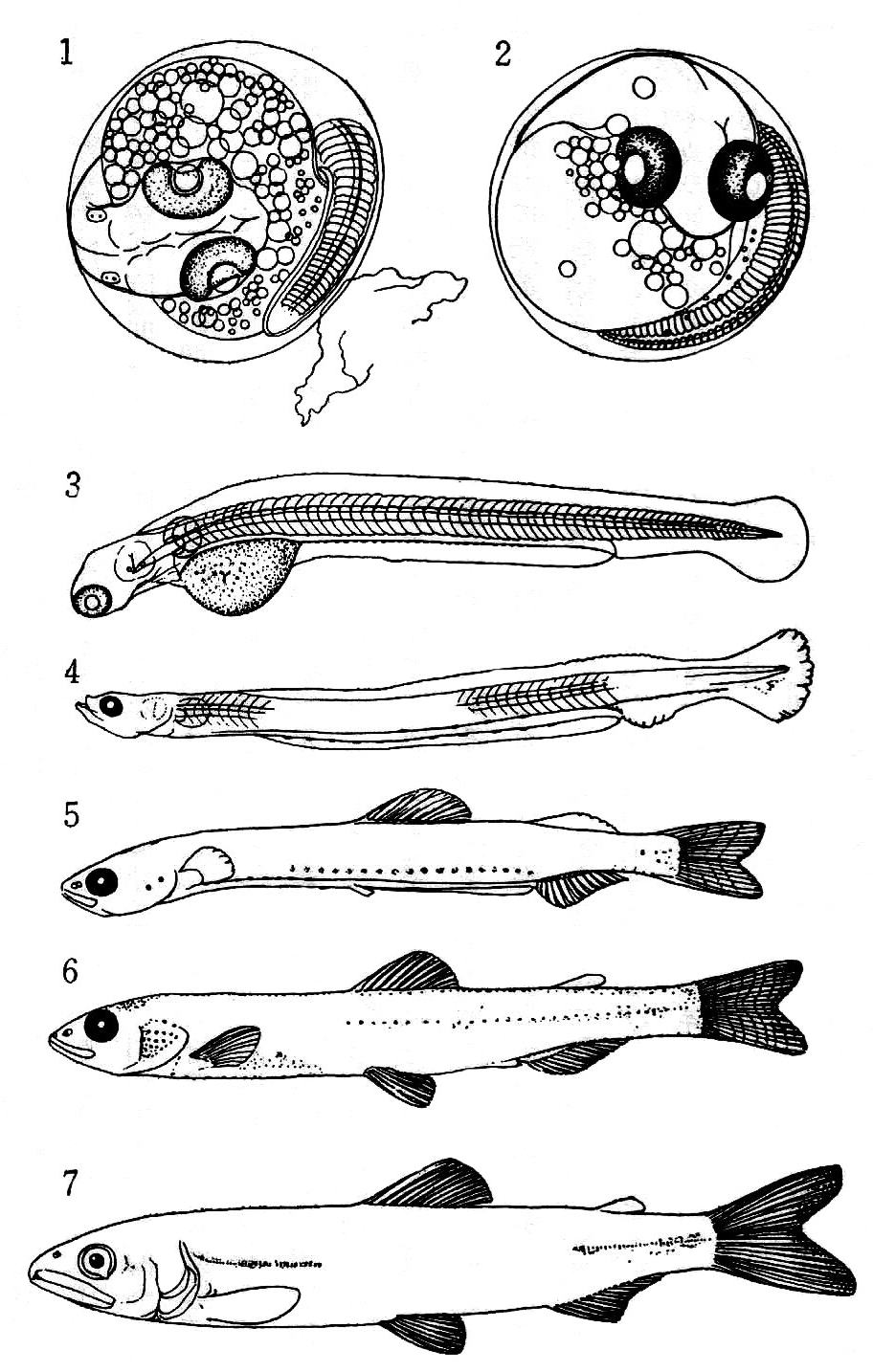

孵化したアユは体長5~7ミリで目玉がギョロリとし体は透明で腹に卵嚢をつけている。卵嚢中の栄養分は五、六日分だという。

孵化したアユは体長5~7ミリで目玉がギョロリとし体は透明で腹に卵嚢をつけている。卵嚢中の栄養分は五、六日分だという。

孵化した仔アユは直ちに水面の近くへ浮き上がる。生まれたばかりの仔アユはほとんど泳ぐ力が無い(流速5cm/秒以上では流れにさからって泳げない)ので、夜の間に川の流れに身を任せて海へと下って行く。

日本の川は流れが速く、利根川でも数日間で源流の水が河口に到達するといわれている。したがって、川の下流部で孵化した仔アユはその大半が夜が明ける前に河口に到着する。河口ですぐに餌が見つけられなくても四、五日は卵嚢中の栄養分で生きていける。

流れに乗って降河する仔アユが河口まで到着できるのは、孵化した中の3~5割程度らしい。

(現在は、ほとんどの川に堰やダムが出来ていて、厖大な数の仔アユがその取水口に吸い込まれてしまったり、流れが留まってしまい下流に流されることができずに死んでしまう。情けない事だが、魚道も堰の開閉も取水口も仔アユの流下に対して、ほとんどのものが何の考慮も対策もなされていないのが現状である。)

長良川河口堰建設計画が始った時、1963年(昭和38年)12月信州大学繊維学部小泉教授を団長とし団員55名による木曽三河河口資源調査団が結成され、調査は昭和48年まで10年間に亘って行われた。

以下は、この調査団で、長良川河口堰直下に集まるアユの魚道の問題にかかわる調査を行った小山長雄氏(当時信州大学)がその研究結果を昭和53年中公新書「アユの生態」とし出版したものの抜粋である。

(以下のカッコ()内の文は酔狂おやじの独り言です。)

(この調査団で得られた各研究者達の貴重な調査・研究結果が長良川河口堰の設計や運用に正しく公正に反映されているかと考えると、答えは否である。国と県は、漁協、川漁師、釣愛好家や自然保護団体などの反対論を強弁でもって捻じ曲げ押さえつけるための道具に使ったとしか思われない。)

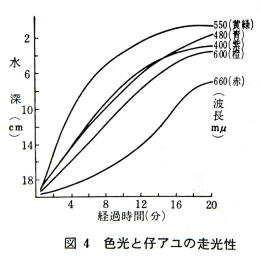

孵化した仔アユは日光より黄緑色光を好み、赤色光を嫌う。

孵化して間もない仔アユは水面下2cm位から80cmの間で浮遊している。

孵化してすぐの仔アユは光りに向かって正の走光性があり、5000 lux 位までは水面に向かって上昇する。しかし1万 lux 以上の明るさでは逆に底に向かうものが増える。暗くするとどこまでも深い所へ移動するのではなく水深80cm位の所にとどまる。

仔ユアは1万 lux 程度までは明るさに対し正の走光性を示すが、それ以上になると光りを避けるようになる。

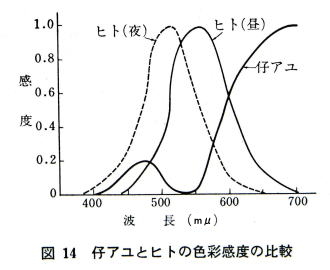

光りの色にたいする走光性では、左図のように黄緑色光(550mμ)が最大で次が青色光、赤色光は最小である。(mμ=nmナノメーター)

養殖池では、仔アユの時代は透明な淡緑色の屋根をするのが良いとされ、黄緑色光によって仔アユはよく上層部に分布するようになり、与える餌の摂取効率を高めるという。

(光りの刺激に反応して光源に近づく性質を正の走光性、光源から遠ざかる性質を負の走光性という。)

孵化したばかりの仔アユは5時間太陽光にさらされると全て死んでしまう。

左図は、ビーカーにあたる光りの強さと生存率を調べた結果である。

L :自然の太陽光に露出したもの。

d1:半透明のビニール一枚でおおったもの。

d2:乳白色のビニール二枚でおおったもの。

d3:乳白色のビニール三枚でおおったもの。

D :黒色厚紙で完全におおったもの。

ビーカーに当たる光りの強さは、おおよその比でD=0、d3=2、d2=4、d1=8、L=10であった。

水温を一定に保った5種類のビーカーの中にいっせいに仔アユを移し、20分ごとに死亡数を調べた。調査は5時間で打ち切られたが、自然の太陽光にあてたLの仔アユが全数死亡したためである。

図で判るように、暗黒にしたDでは1尾も死亡魚はなかった。

仔アユの生存率は光りによって影響を受け、光りが強いほど死亡率が高くなる。

光りが強いほど走光性活動がさかんになり、ビーカーのように逃げ場のない環境では光りの強さはそのまま体力の消耗度につながり、死亡率を高める結果になる。

自然の河川では水深もあり、波による光線の反射もあり、樹蔭や石陰もあり、仔アユがまともに日光照射を受けることはないだろうが、川をくだる間の時間が長いと体力の消耗度はそうとうなものになると推定される。

(アユの孵化が日暮れから深夜までの間におこるのは、仔アユが河口まで流下する間に日光の直射を受けないようにする進化の妙なんですねー。)

仔アユはわずかの明るさの差も感知する。

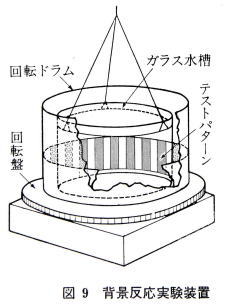

図9の丸型ガラス水槽の中に仔アユを入れ、周囲のドラムつけた縦じまのテストパターンを回転させ、仔アユの明るさと色の感受性を調べた。

図9の丸型ガラス水槽の中に仔アユを入れ、周囲のドラムつけた縦じまのテストパターンを回転させ、仔アユの明るさと色の感受性を調べた。

アユをはじめ多くの魚類は、周囲の景色(背景)を移動させると、それに反応して同じ方向か、または逆の方向に泳ぎだす。

遊泳行動は、眼から入ってくる背景移動の刺激によっても起こされるので、この反応性を利用して、コアユの明るさと色の感受性を調べた。

背景移動の速度は、縞幅2cmの場合に毎秒25cmから50cmの間の速度が適当だった。

白-灰色-黒の無彩色縞パターンを回転させた場合、

仔アユは明るさにたいしてたいそう敏感で、ごく微弱な明るさの差を感知し、パターンと同じ方向に泳ぐ。同走反応は群れ形成の一因である。

仔アユはほとんど逆走反応を示さない。これは水の流れに抗して泳ぐ力が弱いことを示す。

仔アユの摂餌行動をみていると、まず魚体をカギ型に曲げ、ついでからだをピンと伸ばしてえさに食いつく。おそらく、仔アユは明るい背景とケンミジンコやツボワムシの影が作り出す明るさの差を感知して摂餌するのであろう。

仔アユの色彩(ものの色)に対する感受性は色光線に対する感受性とちがっている。

色紙を張りつけてテストパターンを作り調べた。

色紙を張りつけてテストパターンを作り調べた。

仔アユは色光線にたいする走光性では黄緑色光のもとで最も活発で、赤色光のもとでは低調であった。

物の色、色彩に対する仔アユの感受性は、色光線の時と全く異なり、黄緑色には感ぜず赤色に敏感に反応する。

左図はどの色に敏感か示したものである。

仔アユは赤や赤黄のような暖色色彩に感受性が高く、緑や青紫のような寒色系色彩はほとんど感じない。

(光りや色にたいする感受性を調べたのは、ほとんどの河川にある取水口に流下する仔アユが大量に吸い込まれており、その対策を立てる基礎調査であったと推察される。)

仔アユは18~21℃の水温を好む。

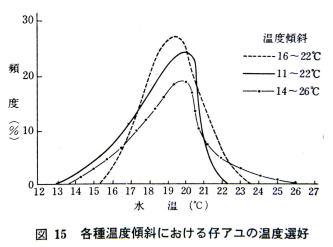

左図は、孵化後17~18℃の水中にいた仔アユがどんな温度を選ぶか調べた結果である。

左図は、孵化後17~18℃の水中にいた仔アユがどんな温度を選ぶか調べた結果である。

1mのパイプの一方が高温で他方が低温になるようにし、そこへ仔アユを入れてどの温度の所に仔アユが集まるかを調べた。

18~21℃のところを72%の仔アユが選んだ。

19~20℃を中心にして、左側はなだらかで、右側は21℃のところで急に落ち込んでいる。これは、仔アユの選好する温度は上限温度のほうが下限温度よりもきびしい制限因子になっていることをしめす。

(海水温が24℃以上では仔アユは生きていけないと云われている事がこの図からも分かる。)

参考:矢作川におけるアユの生活史―Ⅰ

仔アユ流下時の危険と障害

(日本の川には夜行性の魚や昆虫はほとんどいないから、日暮れから真夜中にかけて孵化して流下する仔アユは魚や昆虫に食べられる危険はそれほど無い。しかし、何らかの事情で明るい時に仔アユが流下する場合には、他の魚などにほとんどが食べられてしまう危険性はある。

仔アユが河口に流下する際に、何よりも危険で障害となるのは人間が川に作った堰、ダムと取水口である。)

第1の難関:堰からの落下

実験的に、1mの高さからコンクリートの床に水を落とすと、水中の仔アユの大半は衝撃によりひどい被害を受ける。水の落ちる高さが2mにもなると生命の保証はない。

(堰から水がオーバーフローしているところを見ると、ほとんどが1m以上の高さから水が落下している。全面を高さ30cm以下くらいの何段もの階段状にして水を流している堰などは見たことが無い。

漁協はアユ不漁を嘆くのなら、アユ資源回復のために、河川管理者である県や国交省に強く堰の構造改善を要求すべきである。)

第2の難関:ダム、堰での滞水、止水

ダムや堰で水がせき止められると、水の流れがほとんど止まってしまう。孵化したばかりの仔アユは泳ぐ力が弱く漂っているだけだから、泳いで出口を探して堰の下流へ行く事はできない。運良く魚道や流出口へ流されてきたものだけが河口へ向かって流下することができる。

(下流への出口に流されなかった仔アユは、河川水には仔アユの餌となるワムシ類はいないから、卵嚢の養分を使い果たした後は死ぬ他ない。また、止水域で漂っている間に他の魚などに食われてしまうことも多い。

下記の湖とダムなどで陸封アユが産卵成長を繰り返しているところがあるが、それ以外のダムでは流下してきた仔アユは死滅している。

![]() 琵琶湖以外の陸封アユが生存している湖とダム

琵琶湖以外の陸封アユが生存している湖とダム

天然湖;池田湖(鹿児島)、御池(宮崎)、本栖湖(山梨)、

人工湖;鶴田ダム湖(鹿児島)、阿武川ダム(山口)、満濃池(香川)、野村ダム湖(愛媛)、阿木川ダム(岐阜)、神流湖(群馬) など

第3の難関:吸魚口という名の取水口

実際には堰や取水口によって受ける仔アユの被害は想像以上に大きい。

農業用であれ、発電用であれ、取水口と名の付くもので、入り口の流速が毎秒5センチ以下という例はほとんど無い。これは仔アユの泳力を超える流速である。もし、取水口がアユの産卵場の下流部に存在すれば、その前をとおる仔アユはいやおうなく吸い込まれる。仔アユののちの運命は知れたことだ。たんぼにかかるか、タービンにすりつぶされるかである。

私(小山長雄)の調べた範囲の取水口は、すべて魚類の吸入にたいする配慮が欠けており、取水口というよりはむしろ吸魚口といいたいほどだった。

(以下の4例は1967~1971年に小山氏が調査したもので、今現在もこのままかどうかは分からない。現地の方で現状をご存知の方、お知らせ下さればありがたいです。)

北伊勢工業用水取水口

長良川右岸、河口から12キロさかのぼった千本松原、川幅は約600m。総取水量は毎秒3トン、口径70センチの鋼管が4本で取水され野代沈砂池から沢池浄水場、大鐘調圧水槽をへて、毎日約50トンが四日市その他の方面に配水されている。

この取水口に吸入される仔アユの数を、野代沈砂池の注水口にネットを張り、実測した。

調査の結果、仔アユの降下最盛期の十月には90~190万尾、全期間を通ずるとじつに140~240万尾の仔アユが取水口に吸入されることがわかった。

(川幅が600mの右岸のわずか幅2m、高さ1.5mの取水口からこれだけ大量の仔アユが吸い込まれるのだ。)

新遙拝堰取水口

球磨川の下流、八代市豊原上町にあり、長さ260m、付属施設として魚道二本のほか集魚施設をそなえている。

取水口は堰のすぐ上の左岸に二門、右岸に三門あって、最大取水量はそれぞれ毎秒4トンおよび21トン、合計25トン。

取水分口前の流速は20センチを超えており、体長2センチ以下のオイカワやウグイがどんどん吸入されていた。仔アユがいればもちろん、ひとたまりもなく吸入される。

さらに、堰から流れ落ちる水の高さは約2メートルもあり仔アユが水といっしょに落下するとすれば、生命のほどは保証しかねる状態だった。

仔アユはかくて「取水口吸いとられ」と「床面たたきつけられ」の二重苦にあえぐ。新遙拝堰の水産資源にたいする罪はけっして小さくない。

(吸い込まれる仔アユの数の実測はここでは行われなかったが、長良川の毎秒3トンの取水で何百万尾も吸い込まれるのから類推すれば、ここで吸い込まれる仔アユの数は千万尾を超えるにちがいない。)

山陽パルプ江津工場取水施設

島根県江の川の河口左岸に山陽パルプ江津工場があり、河口から約9キロ上流の川平地点櫃原の瀬に取水施設が埋設されている。この瀬の幅80メートル、長さ250メートルの間に四個の取水管がとりつけられていた。取水管の主要部分は地下に埋設されているので、伏流水からの取水が多いが、河床上の開口部からも大量の水が吸入されている。瀬尻にある取水管の入り口の流速は毎秒120センチを記録した。これではたまらない。取水管の近くを流れる孵化仔魚はすべて工場送りとなる。

この瀬はアユの産卵場であり、しかも、悪いことにこの瀬の3キロ上流にはアユの人口採卵孵化場があり、さらに上流には産卵場が十八箇所もあるという。(小山氏が漁協の人たちから聞いて確認した。)

さきに述べた北伊勢工業用水取水口は、幅600メートルもある長良川の、しかも右岸に設置されている。それでさえ二百万尾を越すアユが吸入される。ここでの被害のほどが想像できようというものである。

信濃川発電所取水口

長野県下高井郡野沢温泉村の北はずれに西大滝という部落があり、そこを流下する信濃川に設けられている。堰長115m、通称西大滝ダムという。

1971年の夏、私たちは堰に付属する魚道を調べるためにこの地を訪れた。しかし、私は堰に着いたとたん、調査の意力を失ってしまった。信濃川が完全にせき止められて、全部の水が取水口に流入していたからである。いや、信濃川自体が堰で流路を変えていたといったほうが話がわかるかもしれない。

魚道の幅員は4.5m、立派そうにみえるが水が流れていない。水のない魚道を魚は通常のぼらない。

もっとも、四月一日から七月十五日の間と、九月一日から十二月三十一日の間は漁業協同組合との協定によって毎秒3トン内外の水は魚道に流すとのことだ。

乾き切った下流にたかだか三トンの水が流れたとて、どれだけの魚が遡上できようか。何よりの証拠は、西大滝ダムができてから、サケ、マス、アユといった遡河性魚類の影が上流域ではまったくみられなくなったことである。

・・・

取水口は長さ71m、前面には防塵用の鉄格子スクリーンがとりつけられているが、それは仔魚の吸入を防ぐ用をなすとはいえない。仔アユといわずすべての仔魚は信濃川の流れに乗って全員導水管に吸入され、下流の発電所へと死出の旅路に出る。

(ここに出ている例は特別なものではなく、全国の河川で一般的に見られる光景である。漁協も釣り愛好家も、環境保護団体にまけず、声を大きく物申すべきである。)

取水口を調査した小山氏は、流下する仔アユにたいして全く配慮も対策もとられていない取水堰の現実を見て、何ともやり切れない気持ちだと書いている。アユの種である仔アユをなんとかできないかと考え、取水口対策をいくつか考案した。そのうちの一つを紹介する。〔この方法は「仔魚の取水道または沈砂池における回収法 703396 昭和48.9.11」として国(建設省中部地方建設局)が特許権を有している。この特許に関連した仕事をする際は、あらかじめ中部地方建設局と接触を持つように巻末の付記に記されている。〕

光線利用回収法

仔アユは流速3cmくらいが泳力の限界で、毎秒5cmを超える流速では流されてしまう。取水口の流速を5cm以下におさえることは理論上は可能だが現実論としては不可能である。〈例;流速5cmにするには、水深1mの取水口で毎秒10トンの取水を取ろうとすれば、長さを200mにしなければならない。〉

取水流速を毎秒5cm以下に抑えることが困難だとすれば、いっそのこと仔アユを取水口に全部吸入させ、そのあと沈砂池で手段を講じ、回収しようとする方法である。

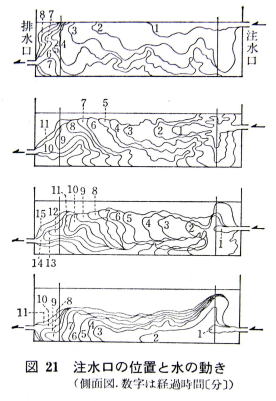

仔アユが取水口から吸入され、導管によって沈砂池に注入されるとき、注水口の位置が仔アユの分布に大いに関係がある。

注水口の位置と沈砂池での水の動きについて実験した結果が左の図21である。

注水口の位置は水面に近いほど注入水(仔アユ)は上層部を流れる。

実数で説明すると、沈砂池の水深が4mで、注水口の位置が1mならば、仔アユの大半は水深1.5m以内に分布する。

仔アユを沈砂池の上層部に導いておいて、水面を光線で照らす。

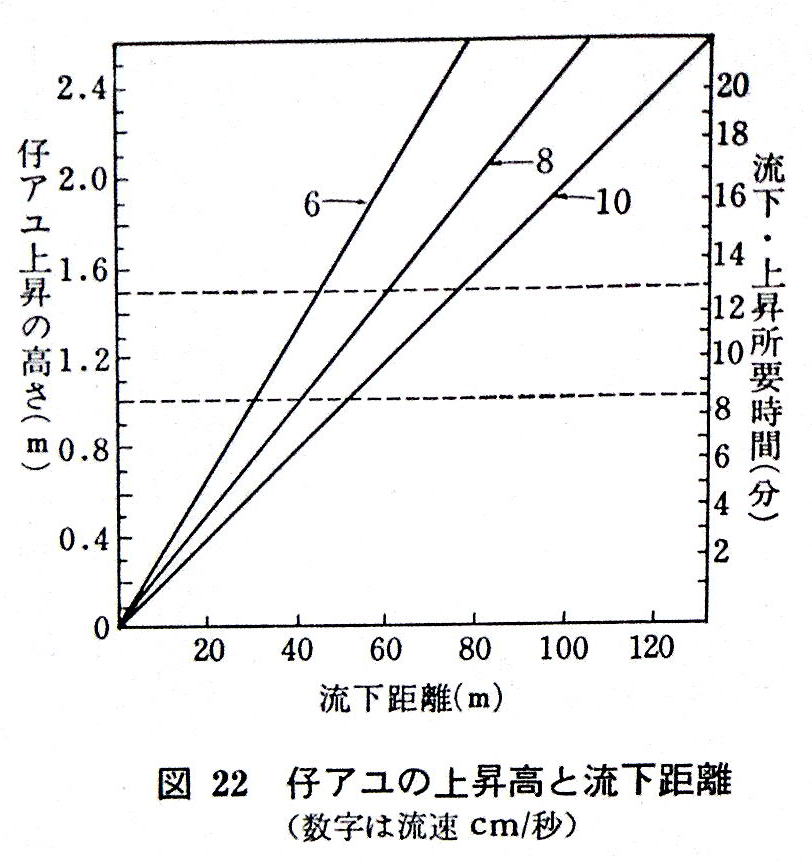

仔アユは正の走光性によってしだいに上昇する。照度300ルクスの上昇速度を毎秒0.2cm、沈砂池の流速を毎秒6、8および10cmとすれば、子アユの上昇高と流下距離の関係は左の図22のようになる。

沈砂池の流速が毎秒8cmならば、約40m流下したあたりで仔アユは約1m上昇する。つまり仔アユは水面から50cm以内の層に集約される。

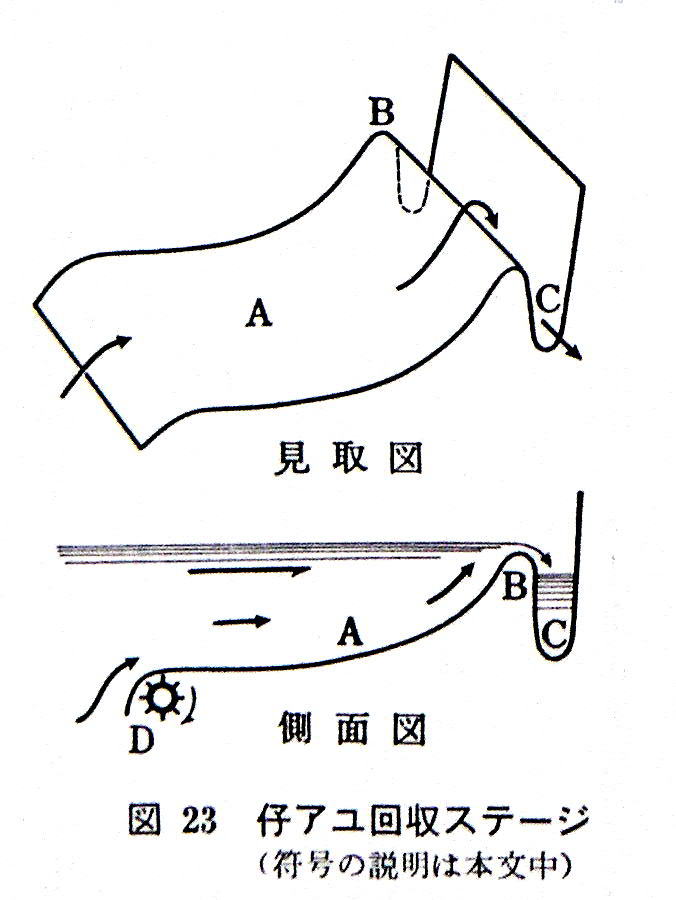

そこで下図のような仔アユ回収ステージをとりつける。

仔アユは水車Dによって起こる上昇水流の影響もあって、ステージAに乗り、Bを越して水路Cに落ちる。

水路Cの水を取水口より下部に導き川に放流すれば、大半の仔アユを救うことがことができる。

水路の水を川に放流できない場合は、付近に池を作り、それに仔アユを導き、1週間くらい餌づけした後放流すれば、海に出てからの生存率は抜群に良くなる。

模型を使い同じ実験をしてみると、

投光照度50ルクスのとき20%、

100ルクスのとき40%、

300ルクスのとき80%の仔アユを回収することができた。

(さて、この仔アユ回収方法が効果があったために当時の建設省は特許登録したのだが、この仔アユ回収方法を広く全国の漁協に知らせたのか?、

また建設省(現在国土交通省)が関与する取水口(発電、工業用水、農業用水、水道水)にこの仔アユ回収装置を取り付けたのか?

相模川、寒川にこの仔アユ回収装置が設置されていると古い本に出ていたので問い合わせしたところ、寒川の取水所には回収装置は無いという返事だった。)

さて、孵化して流下する仔アユが無事に河口の汽水域に到着できるのは、堰やダムが無いところでも良くて約6割程度だそうだ。通常は2~3割も生存できれば良い方らしい。

今のように堰やら取水口やらがあちこちにある川では、孵化した仔アユの何パーセントが河口までたどり着けるのだろうか。

ともかく、河口の汽水域に到着してアユの成長の第1歩が始る。

![]()

『(その2)河口から海へ、シラスアユ-稚アユ-遡上』