コキーチェ雑記帳

ババ・マルタ、マルテニッツァ

コキーチェ雑記帳 2004年

コキーチェ雑記帳 2005年

コキーチェ雑記帳 2006年

コキーチェ雑記帳 2009年

2003年11月11日(火)

驚きの選挙結果

先週の日曜日は衆議院選挙でしたが、ブルガリアでも10月の終わりから11月の初めにかけて地方選挙がありました。 そこで各都市の市長が決まったわけですが、その中に、ある名前を見つけてビックリ。その名はヨルダン・レチコフ。 サッカー好きの方ならご存知かもしれませんが、94年のアメリカワールドカップで、ブルガリアが4位になった時の選手の一人です。

準々決勝でドイツを相手に見事なヘディングを決めて勝利に導き、翌日の新聞には「ズラットナ・グラヴァ(黄金の頭)」 という内容的にも見た目にもピッタリの見出しが躍った選手です。この人のおかげでわたしは"zlaten(金色の)"、"glava(頭)" という単語を覚えたのですから。

たまたまその期間中わたしはソフィアにいて、テレビでブルガリアの応援をしていたのでした。

(だって日本は出ていなかったもん)当時はストイチコフとかバラコフとかの強い選手がたくさんいて、

試合に勝つごとに街はものすごく盛り上がっていました。ドイツ戦の後などは、奇声は飛び交うわ、クラクションは鳴り続けるわ、

花火は上がるわと、ちょっと異様な雰囲気でしたね。住んでいた寮の廊下でもドアや壁をバンバンたたいたり、

瓶が割れる音がしたり、とにかく明け方まで眠れない状態でした。ベスト8になった時点で、

「ブルガリアすごいじゃない!」

と絶賛したところ、

「ブルガリアすごいじゃない!」

と絶賛したところ、

「フン、まぐれです。ドイツには負けます。」

なんてクールに答えていた友人も、勝利の翌日には、

「次のイタリア戦も勝って優勝だあ~!」

とさすがに愛国心が芽生えたらしく、興奮していました。

まっ、そのイタリアには負けて、おまけにスウェーデンとの3位決定戦は大敗、友人曰く、「ある意味、ブルガリアらしい。」(?)

という結果には終わったのだけれど、ベスト4なんだからすごいですよね。

というわけで、なんだかとても懐かしくなってしまったのでした。おまけに引出しをさばいていたら、 当時の新聞が出てきてまたまたなつかし~い。10年近く前の新聞をまだ持っているなんて我ながら物持ちがよいなあと感心しております。

ブルガリア代表は、来年のユーロ2004大会にも早々に出場を決めました。来年の6月は寝不足の日々が続きそうです。

あ、ちなみにレチコフ市長が誕生したのは、ブルガリアの中央よりやや南東、バルカン山脈の一部にあるスリーヴェン市で、 一部の新聞では「ブルガリアのシュワルツェネッガー」と例えられているようです。

2003年11月1日(土)

ブルガリア人はヒマワリがお好き?

さて、トウガン収穫の後、気の毒なヒマワリは、肩の荷が下りたのか、のびのび育って、大きな花をたくさんつけてくれました。 先日そのうちの一つからタネを収穫。煎ってツマミにでもしようかと思っています。

ところで、この煎ったヒマワリのタネ、実はブルガリアの人々はこれが大好き。「セムキ」といって、スーパーでも市場でも、

また街のスタンドでも他のナッツ類などとともに売っています。

もともと「セムキ」というのは、ある種の植物のタネを指す言葉ですが、日常会話の中で「セムキほしい?」などと聞かれたら、

たいていはこの煎ったヒマワリのタネのこと。カボチャのタネも同じように並んでいるのに、なぜかこちらの方はヒマワリほどメジャーではないようです。

スタンドでは50グラム、100グラムと好きな量だけ量り売りをしてくれます。路上で、おばあちゃんたちが小さな机の上に、 新聞をクルクルと巻いて筒状にし、たっぷりのセムキを入れたものを並べて売っている姿もよく見かけます。

それをみんな歩きながらや乗り物の中、もちろん職場やうちでも食べているわけなんですが、その食べ方も十人十色で、 「ペッ、ペッ」と道にカラを吐く人もいれば、拳を作ってその中に出す人もいるし、器用にも歯や爪を使ってタネとカラとを分けて上品に食する人もいます。 食べ始めたらやめられないようで、あっという間にカラが山のようにたまってゆきます。 「なんであんな面倒くさいものが好きなのかしらん?」と私も最初は思っていたけれど、いざ食べ出すとこれが結構癖になるんですね。 私たちがテレビを見ながらあられやおせんべをパリパリ食べるのと同じかな。

ブルガリアでは、ヒマワリは一般的に食用油として使われています。 もちろんオリーブオイルや、その他のオイルもあるにはあるけれど、ほとんどがヒマワリ油です。 オリーブオイルはギリシャ産のものが多く、種類も豊富ですが、どちらかというと高級品です。 日本人としては、ゴマ油が気になるところ。これも中国製のものが売られていますが、とても高いですね。 ヒマワリ油は最初ちょっと臭いが気になるぐらいで、慣れてしまえば平気です。サラダから揚げ物、煮込み料理などなんでもヒマワリ油を使います。

7月~8月には、ブルガリアのいたるところで満開のヒマワリ畑を目にします。 ブルガリア語でヒマワリは、slanchogled。Slancho(太陽)gled(見る)がいっせいに咲き揃った様子は壮観です。 列車やバスの車窓に、まぶしくなるぐらいのヒマワリたちが顔を並べて迎えてくれると、 なんかいいことがあるかも、などと思えてきます。最も、向かう方角によっては完全にそっぽを向かれてしまうこともあるのですが・・・。

2003年10月22日(水)

今夏の収穫

この夏うちの花壇で思わぬ収穫がありました。

今年は花壇の半分にトウモロコシの苗を植え、残りの半分はヒマワリの種をまきました。

冷夏の影響もあって、ヒマワリは茎も細くてヒョロヒョロしていたので、大丈夫かなあと心配していたそんなある日、その茎にクルクルと蔓状のものが巻きつき始めたのです。

今年は花壇の半分にトウモロコシの苗を植え、残りの半分はヒマワリの種をまきました。

冷夏の影響もあって、ヒマワリは茎も細くてヒョロヒョロしていたので、大丈夫かなあと心配していたそんなある日、その茎にクルクルと蔓状のものが巻きつき始めたのです。あれえ、なんだろう・・・としばらく様子を見ていたら、その蔓はどんどん延びて、黄色い花までつけ出したじゃありませんか。 最初はカボチャだと思い、でもそんな物が出てくる心当たりもなく、このままヒマワリに世話させておいていいんだろうか・・・、 ヒマワリもいい迷惑だよなあ・・・、でも何ができるか見てみたい気もするしぃ・・・、もしかしたらスイカかもしれないしぃ・・・などとどんどん欲が出て、抜くのを迷っているうちに、 雄花と雌花が咲きそろったので、受粉しちゃいました。

そうしたら、あれよあれよという間に実が大きくなり、それがトウガンだということがわかったのです。その後も2、3回別の場所で受粉をしたのだけれど、結局実をつけたのは一箇所だけだったので、 とにかくそれを大切に育てることにしました、ヒマワリには悪いけど。

しかし、トウガンって、ものすごく成長がわかりやすいのね。毎朝見に行くたびにグングン大きくなっちゃうんだもん。楽しくて、楽しくて。

ただトウガンのように大きくなるものって、おそらくはスイカみたいに地面に這わせて育てるんじゃないかと思うのだけれど、気づくのが遅かったせいもあって、

縦長に実をつけてしまったのです。

こりゃ、自分の重みに耐えられんかもしれん(第一、ヒマワリがそこまで丈夫か?)と、気をもんでいたら、とうとう煉瓦にぶち当たってしまい、これはイカンと、

即座に実が痛まないように座布団を敷いて、手厚く保護してあげたのです。

かわいそうなのはヒマワリの方で、その負担たるやいまにも茎が折れそうなほどしなりにしなって、さらには、自分の花もそろそろ咲く時期にかかり、

その重みまで加わって見ていても気の毒なほどでした。

そんなこんなで、結局8月の下旬に大収穫。全長45センチ、重さ3.4キロの立派なトウガンがとれました。すぐに切って食べちゃうのはとてももったいなくて、そのまま2、3日縁側に置いて鑑賞していました。

これだけ大きければ、結構いろいろなところへおすそ分けできるかも・・・なんて得意になりつつ、

包丁を入れたところ、誠に見事な種で、こんなに肉薄なトウガンも珍しいくらいに中身は貧弱だったのです。

もっとも肥糧を与えたわけでもないし、そもそも全く予期せぬ珍客だったのだから、ここまで大きくなっただけで立派なもの。

しかも煮たらとてもやわらかく、味もそこそこ。大満足の結果でした。

しかし、今だに不思議。なぜあんなところから芽が出てきたんだろう?それも今年に限って・・・。

2003年10月7日(火)

ブルガリアのローズオイル

ブルガリアは高品質のローズオイルの産地として有名です。

最高級といわれるダマスク・ローズから取れるローズオイルは、独特な芳香と、その香りが長く持続するという特性を持ち、

世界中の名だたる香水に使われています。日本でも、ブルガリアのローズオイルは1ml 5,000~6,000円ぐらいしますよね。

「バラの谷」として有名なカザンラクという町から、車で10分ほどの村にあるローズオイル精油所に、

この春お邪魔しました。

「レマ」という会社の精油所ですが、一番忙しい時期にお邪魔したにもかかわらず、そこの社長さんはじめ、

皆さんとても親切に迎えてくれました。

一般的にバラ摘みの期間は20日から一ヶ月。だいたい毎年5月20日頃から始まります。 もちろんその年の春の気候によって微妙なズレはあるそうです。ちなみに、今年は、春寒かったので、 5月25日ごろから始めたそうです。

花摘みは毎朝5時ぐらいから始まり、午前10時ぐらいには終えます。気温が上がると、 バラの香りが逃げてしまうから。ここでは、約100人で、一日に3000kgのバラの花を摘むそうです。 摘んだバラの花はその日のうちにオイルにします。 オイル1kgに必要なバラの花は3000kg。1gのオイルを作るには、1000個のバラの花が必要なんだそうです。 蒸留精製の過程は約3時間。摘んだバラの花は、気温の低い地下の保管庫に置かれます。

ここでは、ローズオイルとローズウォーターを作っていますが、オイルを作る過程で出る水は捨ててしまいます。 (もったいない!)ローズウォーターは期間の最後4~5日間で別の過程を経て作られます。 ローズオイルの副産物としてできるローズウォーターではないので、香りも高く、より優れた品質のものができるのだそうです。

2003年9月24日(水)

コキーチェ フォトアルバム その1

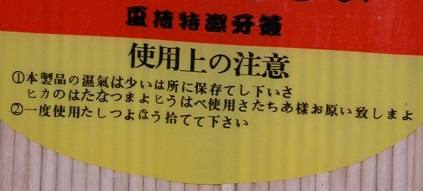

ドイツのハーメルンという町で入った中国人経営の雑貨屋。

ドイツのハーメルンという町で入った中国人経営の雑貨屋。何もいいません。

笑ってやってください。

2003年9月10日(月)

コキーチェお料理教室 その2

<タラトール> (ヨーグルトのスープ)

前回はブルガリアのヨーグルトドリンク「アイラン」でしたが、あれはレシピというほどのものではありませんでしたね。 今回はちょっとお料理らしいお料理です。ご存知の通り、ブルガリア人はヨーグルトが大好き。彼らはヨーグルトをデザートというよりも料理によく使います。 例えば、スープ、サラダ、ソースなど。その中でも代表的なのがこのヨーグルトのスープ「タラトール」です。 特に夏場はたくさん作って冷蔵庫に冷やしておけば、いつでも冷たくておいしいタラトールが飲めます。 (ちなみに、ブルガリア人はスープを「飲む」のではなく、「食べる」といいますが。)

では、さっそく材料から。

<材料 (5杯分)>

プレーンヨーグルト 1000g水 500g

きゅうり 2本

オイル 大さじ2杯

クルミ(細かく砕いた物) 大さじ2杯

ニンニク・ディル・塩 適宜

<作り方>

2.1に水を加え滑らかになるまでよくかき混ぜる。

3.きゅうりは、5mm四方ぐらいに切り、ディルはみじん切り、

ニンニクはつぶす。

4.2に3とオイルを入れ、塩で味をつけよくかき混ぜる。

5.2時間ほど冷蔵庫に入れて冷やしたら、器に分け、

表面にクルミをふりかける。

これで出来上り。むずかしくないでしょ。分量はお好みで適当に変えてください。ちょっとこってりとしたスープがよければ、水を少なめに。

また、生のニンニクはちょっと・・・という人は、ほんの少しだけにしたり、もしくは無理にニンニクを入れる必要はないと思います。

クルミも、あれば入れるとおいしい。オイルはブルガリアでは普通ヒマワリ油をつかいますが、お好みでオリーブオイルやその他のオイルでも大丈夫です。

ディルは、最近スーパーでもよく売っているので、手に入れやすいでしょう。

是非一度作ってみてください。

写真1の右側にある木製の筒は、「ハヴァン」といって、ブルガリアでナッツやニンニクなどをつぶす時に使う道具です。 すりこ木でゴンゴン突いてつぶします。各家庭にたいてい一つはありますね。写真3のランチョンマットは、 麻と手編みレースのコンビネーションがとてもきれいなものです。

作りたてもいいけれど、きゅうりがしっとりとするまで1、2日冷蔵庫に入れてからでもとてもおいしく召し上がれます。

ところで、いきなり蚊取り線香の話になって恐縮ですが、今朝すごい発見をしてしまった。

蚊取り線香の2大メーカー、金鳥とアース、渦巻きが逆って知っていました?金鳥は左回り、アースは右回りなのよ。

ほほほ、とってもくだらない発見なんだけど、なんかちょっと嬉しい。

2003年8月27日(水)

スイカの話(つづき)

前回、ブルガリア人はスイカに砂糖をかけて食べるというお話をしましたが、誤解の無いように少し補足します。基本的には彼らもスイカやメロンには何もかけません。でもね、味がなかったり、水っぽかったりした時には砂糖をかけるんです。 レモンに砂糖やハチミツをかけるのと同じ感覚だと思います。

「そうかあ、レモンや夏みかんが酸っぱかったりすると、砂糖やハチミツをかけるよねえ。

ということは、スイカに砂糖も納得できるかも。むしろ、塩をかけるほうがおかしいのか?」

と、ある知り合い(日本人ね)に話したところ、

「うんにゃ。うちは夏みかんにも塩をかけるよ。」

といわれ、ますます混乱している今日この頃です。

2003年8月23日(日)

スイカの話

う~、暑い。ホントにやってきましたねえ、残暑。名古屋はここ数日非常に暑いです。 34、35度だって。おまけに湿度も高いから、天然サウナにいるようなものね。はあ・・・ さて、このじきになると、ブルガリアの各地では町のあちこちにピラミッドが出現します。まあ、単なる山なんだけど、スイカとメロンの。

「これぞ夏の風物詩!」と、わたしは勝手に思っているのですが、ディスプレイもダイナミックなら、売買の仕方もまたしかり。

カンタンな秤がドーンと置いてあって、1キロ日本円で100円前後ぐらい。(もう少し安いかな?)

買うからにはやっぱり甘くてみずみずしいスイカでしょ。みなさん山を掘り返しながらコンコンとたたいてみたり、においをかいでみたり。とにかく数だけは

膨大だから、形も大小とりそろえてあり、選択の幅はものすごく広い。一つはとても多いわ、という方には、「半分ちょうだい」っていえば、

その場でバサッと切ってくれます。メロン(というより瓜ね)も同じように売っています。ブルガリアのスイカもメロンも本当に

おいしくて、今までハズレたことはほとんどありません。

さて、このじきになると、ブルガリアの各地では町のあちこちにピラミッドが出現します。まあ、単なる山なんだけど、スイカとメロンの。

「これぞ夏の風物詩!」と、わたしは勝手に思っているのですが、ディスプレイもダイナミックなら、売買の仕方もまたしかり。

カンタンな秤がドーンと置いてあって、1キロ日本円で100円前後ぐらい。(もう少し安いかな?)

買うからにはやっぱり甘くてみずみずしいスイカでしょ。みなさん山を掘り返しながらコンコンとたたいてみたり、においをかいでみたり。とにかく数だけは

膨大だから、形も大小とりそろえてあり、選択の幅はものすごく広い。一つはとても多いわ、という方には、「半分ちょうだい」っていえば、

その場でバサッと切ってくれます。メロン(というより瓜ね)も同じように売っています。ブルガリアのスイカもメロンも本当に

おいしくて、今までハズレたことはほとんどありません。

さて、そのスイカの食べ方ですが、みなさん何をかけます?

さて、そのスイカの食べ方ですが、みなさん何をかけます?

何もかけないって人は多いと思うけれど、しいて言えば・・・

日本の家庭ではおそらく塩でしょう。ところが、ブルガリアでは砂糖をかけるんですね。これでもかーっていうくらい大量に砂糖をかけるのよ。

「えっ、うそ。塩じゃないの?」と驚くと、向こうはさらにビックリして、「えええっ、うそっ!砂糖でしょ!」

曰く、「甘くあるべき物が甘くない時には、甘くする為に砂糖をかけるのが常識!」

妙に説得力のある説明の前に、「スイカ本来の甘さを引き出すために、ほんの少しだけ塩をかけてみたら?」なんて

弱腰の提案はにべも無くその場で却下。う~ん、食については、文化の違いを実感することって本当に多いですね。

もっとも日本国内でも、食のカルチャーショックなんてしょっちゅうありますから。

なんて考えてたら、自信がなくなってきた。もしかして、スイカには砂糖?塩なんて邪道?

2003年8月17日(日)

コキーチェお料理教室 その1

<アイラン>(ヨーグルトドリンク)

またまた久しぶりの雑記帳です。 今日はブルガリアの特産品ヨーグルトを使った超カンタンなドリンクをご紹介します。

今日はブルガリアの特産品ヨーグルトを使った超カンタンなドリンクをご紹介します。

<材料>

*ヨーグルト (お砂糖の入っていないプレーンヨーグルト)

*水 (ヨーグルトと同量)

*お好みで塩または砂糖

<作り方>

1.ヨーグルトと水を器に入れ、よくかき混ぜる。

2.コップに注ぐ。

3.お好みで塩または砂糖を入れる。

ねっ!カンタンでしょ。

ブルガリアではこの飲み物はとてもポピュラーで、「アイラン」といいます。カップ入りのが市販されてるし、もちろん家庭でも作ります。レストランのメニューにもちゃ~んとあるんですよ。彼らはたいてい塩を入れて飲みます。(私の知っているブルガリア人は100%そうだった)

夏場の暑い時にはさっぱりとして結構イケますよ。よ~く冷やして召し上がれ。

「あたしはデザート感覚でのみたいっ」って人は、ヨーグルトについてくる砂糖を入れてどうぞ。まさしくのむヨーグルトになります。

このところ涼しい日が続いているけれど、どうも来週あたり残暑がやってくるらしいので、一度お試しあれ!!

2003年7月25日(金)

ブルガリアフェスティバル

久しぶりの雑記帳です。帰国してからちょっとさぼってしまいました。ごめんなさ~い。 さて、今日は名古屋駅近くの名古屋国際センターで行われている「ブルガリアフェスティバル」に行ってきました。

今日から始まって、27日の日曜日まで、色々な催しが企画されています。

さて、今日は名古屋駅近くの名古屋国際センターで行われている「ブルガリアフェスティバル」に行ってきました。

今日から始まって、27日の日曜日まで、色々な催しが企画されています。

例えば、今日は駐日ブルガリア大使館の参事官からブルガリアについての講演があったり、なごや民間大使のニコライ・ボヤジエフさんが

ブルガリアの豊かな自然を映像で紹介しながら楽しいお話をしてくれたり、また、明日以降はブルガリア映画の上映や、音楽、ダンスなどが予定されています。

また、先日の大相撲名古屋場所にも出たブルガリア出身の琴欧州さんも来ていました。

2メートル以上ある大きな方でしたけれど、笑顔の爽やかな素敵な青年でした。(完全にオバサンだ、わたし)聞くところによると、明日26日も来るとのこと。

なかなか大掛かりで、充実したフェスティバルですので、ご興味のある方是非参加してみてはいかがでしょう。一部予約などが必要なので、

名古屋国際センター(052-581-3755)へ問い合わせてからお出かけになったほうがいいと思います。

とりあえずお知らせでした。

2003年5月12日(月)

その後のタケノコ

なぞの昆虫が逃げてしまってもうすぐ二週間。ショックのあまり何も手につかず、

今ごろあの子達はどこで何をしているのだろうかと、鬱々とした日々を送っていた私だが

(な~んてのはうそ)、気を取り直してゴールデンウィークの日曜日、再度竹の子掘りにいってきました。

なぞの昆虫が逃げてしまってもうすぐ二週間。ショックのあまり何も手につかず、

今ごろあの子達はどこで何をしているのだろうかと、鬱々とした日々を送っていた私だが

(な~んてのはうそ)、気を取り直してゴールデンウィークの日曜日、再度竹の子掘りにいってきました。

今回は歩いて行ける所。前回ほどおどろおどろしい雰囲気はなく、お日様もしっかり差し込む明るく健全な(?)竹やぶです。

メンバーはばあちゃん、甥(小学2年生)、そしてわたし。

朝7時にやってきた甥の大声にたたき起こされ、はやる気持ちの彼をだましだまし、やっと9時に現場到着。

すでにお掃除の方々が何人かおり、(ここの健全さはこの人たちのお陰です)慣れない私たちに竹の子の掘りかたを伝授してくださる。

いるいる、まさしく雨後の竹の子。すでにかなり伸びた子達も多く、今この瞬間にもムクムク成長しているかのような健やかさ。

いるいる、まさしく雨後の竹の子。すでにかなり伸びた子達も多く、今この瞬間にもムクムク成長しているかのような健やかさ。

大興奮状態の甥は、ウオーッと雄叫びを上げ無我夢中で竹の子を掘り出し、

ばあちゃんはマイペースで竹やぶの散策、わたしは袋片手に甥の後を追いながら、

掘った竹の子をかたっぱしから拾ってゆく・・・

1時間後には思わぬ大収穫でした。最もあまり大きいのはなかったので、数で勝負といったところか。

結局お昼までに堀りも掘ったり50本。

まあ、男手がか弱かったこともあり、大半は長さ15cm弱、太さ5cm程度の小さなものでしたが。

現場で皆さんからお茶をご馳走になり、お礼を言ってうちに帰ってきました。

しかし、これだけではおいしいタケノコはいただけません。

しかし、これだけではおいしいタケノコはいただけません。

まずは、皮むき。一枚ずつペロンペロンはがしていくのが、結構おもしろくて最初はみんな朗らか。

でもさすがに数が多いとだんだん嫌になって、最後の方はみんな無言でベリッベリッてなかんじ。

とったタケノコの4倍ぐらいの皮の山を片付け、次に大鍋でゆでます。タカの爪と米ぬかを入れて柔らかくなるまで。

その後ゆで汁にそのまま浸してえぐみをとり、やっと食せる状態に。

やはり最初は煮物ですね。オカカたっぷりの旬の味はすばらしく、続いてタケノコご飯、木の芽和え、タケノコのお味噌汁・・・

まだまだあるぞ、タケノコとベーコンの炒め物、タケノコとワカメの和風パスタ、タケノコのドライカレー・・・

その隙間に数度の煮物。あるときは蕗と、またあるときは厚揚げと・・・

しかし、このあたりから、冷蔵庫を開けるたびに「おぬし、まだそこにおったか。」などとつぶやいたりして。 タケノコに罪はないんだっていうのはわかっているんだけれど、こう続いてはさすがに飽きてきますよねえ。

う~ん、次は中華かな、やっぱり・・・

どなたかタケノコのおいしい食べ方教えてくださいません?

2003年4月13日(日)

先日うちから車で20分ぐらいのところにある竹やぶへ、竹の子掘りに行って来ました。ちょうど春休み最後の日で、とても天気がよかったので、小学1年の甥っ子とじいちゃん、ばあちゃん、私の4人で意気込んでいったのですが、結局まだ早かったようで、竹の子ちゃんは一本も見つけられませんでした。残念。

その竹やぶは、小さいのに結構うっそうとしていて、所々に鳥の羽なんかが散らばっていて、よく見るとそれは鳩とカラスの羽が絡み合ったりなんかして、そこで壮絶なバトルがあったんだなって思わせるくらい生々しいというか、薄気味悪いところでした。でも、そのまま手ぶらで帰るのも癪なので、近くに生えていたヨモギをむしってきちゃった。 そのヨモギは、ヨモギもちを作っておいしくいただきました、といいたいところだけれど、使った上新粉が古かったのか、なんだか時化臭い代物になってしまいました。これまた残念。

さて、あれから数日。名古屋は金曜日、土曜日と雨が降ったので、きっと竹の子ちゃんもすくすくと育っていることでしょう。八百屋やスーパーの店先にも国産のものが出始めたし。週明けの天気のいい日に、また行ってみよっと。文字通り雨後の筍となるかしらん?

ところで今日は選挙でしたが、皆さん行きました?

ババ・マルタ

春という季節は、いつから始まるのでしょうか。

春という季節は、いつから始まるのでしょうか。

立春?でも、この頃が一番寒かったりしますよね。じゃあ、ひな祭りのころ?それとも桜の便りが届くころ?これって人によってすこしずつ違うような気がします。

ところが、ブルガリア人に同じ質問をすると、だれもがきっぱり、はっきり答えてくれます。「3月1日!」って。

そう、ブルガリアでは3月1日は春の始まりです。この日は子供も大人も、「チェスティータ・ババマルタ(おめでとう、マルタおばあちゃん!)」といって、家族や友達、大切な人同士でマルテニッツァを交換し合います。 マルタとは3月のことで、12ヶ月のうちこの月だけは女性(でもなぜかおばあちゃん)なんだそうです。日本でいうなら「弥生おばあちゃん」ってところでしょうか。 マルテニッツァというのは、白糸と赤糸でできたお守りのようなもので、手首に結んだり、衣服にとめたり、鞄に飾ったりと、自分の身のどこかにつけておきます。 この習慣はとても古く、今でも人々はこの伝統を守っています。マルテニッツァを贈り、身につけることによって、その年の健康と幸せを願い、春の訪れを喜ぶのだそうです。 赤い糸は邪悪なものを遠ざけ、白い糸は健康・長寿・平安を意味します。

マルテニッツァも色々な種類があって、とてもシンプルなものから、ねじりん棒やボンボン飾り、ブレスレットや、人形をかたどったものなど、とにかく白と赤の糸でできていればいいようです。

2月になるとお店や路上で手作りマルテニッツァを売り始めます。結構個性的なものもあって、見ているだけで楽しくなります。

マルテニッツァも色々な種類があって、とてもシンプルなものから、ねじりん棒やボンボン飾り、ブレスレットや、人形をかたどったものなど、とにかく白と赤の糸でできていればいいようです。

2月になるとお店や路上で手作りマルテニッツァを売り始めます。結構個性的なものもあって、見ているだけで楽しくなります。

マルテニッツァは最初のコウノトリが飛来してくる日まで飾るらしく、その後は果樹の枝や、葡萄や薔薇の木などに結びつけるということです。 おみくじみたいですね。道行く人々、赤ちゃんからお年寄り、働き盛りのお父さん、ほっかむりのおばあちゃん、コギャルからパンクっぽいお兄さんまでがマルテニッツァをつけている様子はとてもほほえましいものです。

ところで、3月から春とはいっても、まだまだ雪が降ったり、風が吹き荒れたり、そうかと思えばうららかな日々が続いたりと、きまぐれなお天気が多いのですが、彼らに言わせると、それは簡単に説明がつくそうです。

ところで、3月から春とはいっても、まだまだ雪が降ったり、風が吹き荒れたり、そうかと思えばうららかな日々が続いたりと、きまぐれなお天気が多いのですが、彼らに言わせると、それは簡単に説明がつくそうです。

「へえ~、なんで?」

「そりゃ、もちろん、ババ・マルタは女性だからさ。」