(注) ●気まぐれ日記No.35へ移りました。

●(517) 2014年6月9日

「御金神社」

京都の人でも知らない人も多いのですが西洞院通御池を上ったところに黄金の鳥居が輝く「御金神社」という観光客に人気のスポットがあります。「御金」は「おかね」ではなく「みかね」と読むのですが、最近はお金の神様のようになっていてご利益を授かろうとたくさんの人が訪れます。

もともとは鉱山、鉱物の神を祭神としていて刀剣や鎧、また農機具の鋤や鍬などの金属にご利益を授ける神社だったのだそうですがその後大型農耕具や印刷機、工場の機械などの金属製品全般に至るまで幅が広がりました。また通貨も金、銀、銅でご利益があるということから最近は不動産や資産運用などをはじめ金運アップのためにお参りに来られるようです。

御金神社

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

昔からお世話になっているアサヒグループホールディングス相談役の福地茂雄さんが日経新聞に「私の履歴書」ということで1ヶ月間手記を載せられています。福地さんはアサヒビールの社長、会長をされた後、NHKの会長もされて今は新国立劇場の理事長ほか公的役職を兼務されている経済界の重鎮です。新聞で学校時代からの経歴を毎日読ませて頂いているのですが、やはり立派になられる方は若い頃から考え方も生き方もすごいなと感服しています。

923とのお付き合いは30年以上前の京都支店長をされていた頃で、それ以来十年毎の店のパーティーにはいつも来て下さいます。昨年の40周年パーティーにもわざわざ東京からお越しでご挨拶を頂きました。

日経は銀行で見るくらいでこの記事の件も友人が教えてくれて知りました。今月限定で日経をとっています。

●(516) 2014年6月2日

「ダイヤモンドタワーリング」

京都タワーの展望室が太陽光に反射してダイヤモンドの指輪が輝いているように見える時があります。窓に光が反射して円形の展望台がまるで宙に浮くダイヤの指輪のようになります。

京都タワーは先月の5月21〜30日の10日間に「京都タワー、ダイヤモンドミステリー」というイベントをしていて、スマホやデジカメでこの状態の写真を撮って展望台入場の際に提示すると記念品をプレゼントしてくれるということでした。タワー発表では時間は午後3時半から4時の間ということだけで撮影場所は公表していません。

結局私も駅前をウロウロして多分この辺りだろうと3時40分ごろ駅前広場前のバス乗り場付近にいると展望台の窓が光り始めました。ほんの5分間くらいの眩しいショーでしたが季節によって太陽の高さや角度のあることなので年中見られるものなのかどうかも分かりません。

富士山のてっぺんに太陽が昇るのを「ダイヤモンド富士」などと言っていますので、「ダイヤモンドタワーリング」と言ってみましたが、私の勝手な言い方です。

ダイヤモンドタワーリング

●(515) 2014年5月26日

「相国寺」

久しぶりに相国寺に寄ってみました。金閣寺、銀閣寺なども塔頭として抱えている臨済宗相国寺派大本山です。同志社大学と背中合わせで今出川通からは女子大の横から北へ入ります。御所とともに同志社の学生の憩いの場でもあります。桃山時代に建てられたという法堂の天井には狩野光信の八方睨みの龍の「蟠龍図」があってどこにへ行っても睨まれています。またこの画は鳴き龍としても有名です。京都の鳴き龍は他にも大徳寺や興聖寺にありますが、相国寺のものはドーム型構造による多重反響現象といわれるものだそうです。指定の場所で手をたたくとビーンと響きますが、少しずれるともう鳴らなくなります。また鳴っても聞こえるのは本人だけで周りの人たちには聞こえないようです。

法堂 鐘楼

●(514) 2014年5月19日

「合唱団」

先週は「アンサンブル アカデミー 京都」という合唱団のコンサートへ行ってきました。指揮者は私と同じ歳で学生時代は同志社グリーの指揮者でした。またこの合唱団の団長は私の小学校の同級生です。合唱団コンクールで何度も金賞をもらっている優秀な合唱団です。宗教曲を得意としていて今回もミサ曲などはもちろんのこと、新進の作曲家の難しい曲も演目にしています。演奏会終了後の二次会には皆さん923へ来店でまた歌三昧。

たまたま日曜日には私の大学の合唱団OB会の「愛唱歌を歌う会」にも行ってきました。久々の合唱の中で昔を思い出しました。

京都には有名な合唱団がたくさんありますが老舗の合唱団にはいろいろ悩みもあるようです。一番の問題はメンバーの高齢化、男性メンバーの不足、高いパートのメンバー不足などです。歳とともに高い声が出なくなるらしく女性のソプラノ、男性のテナーなどはどことも足りないといっています。

私が妻と始めたデュオグループ「FUZZ」ももともと合唱のハーモニーが基本にあります。このところ私も歳のせいで声の出が悪くなっていることを実感しています。仕事もあるのでもう少し頑張って発声努力をしなくてはいけません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

先週のあべのハルカスの写真を撮り直しました。左端の山の上がハルカスです。右の高層ビル群も見えますが、右端にあるのが空中庭園のある梅田スカイビルです。

この日は一週間に一度くらいの空気の澄んだ日でした。将軍塚から写真に撮る大阪はこれくらいが限界です。

将軍塚から大阪

●(513) 2014年5月12日

「あべのハルカス」

先週日記記載の通天閣へはわざわざへ行ったわけではありません。もともとは埼玉から来た姉たちを連れての「あべのハルカス」行きでした。車で午前11頃にはハルカスに着いたのですが、GW中でしたので入場整理券をもらうだけも大変。すでに4時台までの整理券は終了で、やっと夕方5時以降の入場整理券をもらうことに。結局夕方までの待ち時間を持て余して通天閣へでも行ってみようということになったわけです。ところがどこもすごい人出で通天閣の展望台へ上るのも1時間半待ちとのこと。結局上には上らず新世界でうろうろでした。

ハルカスは正式には「ハルカス300」という建物だそうで高さ300m、60階建てで日本一高いビルです。スカイツリーには敵わないが東京タワーの展望台250mよりも高くなかなかの眺望です。100mしかない通天閣は遥か下に見えます。お天気がよければ京都タワーも見えるらしいです。

京都からもお天気さえよけれぱハルカスが見えます。京都東山沿いの大文字、比叡山などからも見えると聞いています。下の山の写真は将軍塚からのものですが左端の山のコブの上にうっすら見えるのがハルカスです。肉眼では確認できるのですがこの写真では見えるでしょうか?写真右の山の上はOBPや梅田あたりの高層ビル群です。お天気のよい日に何度も行くのですが見通しのよい日は少なくなかなかよい写真が撮れません。夜景の方がよく見えるかもしれません。また挑戦してみます。(翌週分に写真あります)

あべのハルカス 将軍塚からハルカス

●(512) 2014年5月5日

「人生カウントダウン」

先週の2日は「夏も近づく」八十八夜、今日5日は立夏で暦の上ではもう夏です。早いものです。

923もすでに40年以上も店をしているわけで昔30歳、40歳代で来られたお客さんももう70歳、80歳代になっておられます。もちろん今でも店に飲みに来られる皆さんはお元気ですが年々年齢層は高くなります。あと何年生きられるかというようなこともよく話題になります。昨年「東京オリンピック」が決まった時、バンザイと素直に喜べた人はまだ若いということです。70歳を越えた人になるとそのオリンピックを見られるかどうかと思われたらしい。その年まで生きていられるかとも考えたらしい。また生きていても元気で楽しめるかどうか、東京へ見に行けるかどうかと思ったそうです。現在日本人男性の平気寿命は79.94歳ということですから、それでいくと私もあと十年と少ししかない。毎日酒ばかり飲んでいないで日々大切に生きていかなくてはと思うのですが・・・。

以前に誰かから聞いた言葉です。

”あなたが何気なく過ごし終えていった「今日」は

昨日亡くなった人が懸命に「生きたい」と願った「明日」である。”

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

連休中に通天閣へ行きました。通天閣からジャンジャン横丁へ。あまり上品ではない大阪の繁華街ですが今は観光客で溢れています。串かつ屋、すし屋、焼肉屋は非常に廉価で入ってみたかったですがどこも超満員で行列。

通天閣

●(511) 2014年4月28日

「さまになる」

言葉の語源には面白い話しがたくさんありますが、「さまになる」という言葉の語源もなかなか興味深いものでしたので書いてみました。

「さまになる」「さまにならない」という言葉はもともとは舞楽の世界からきた言葉だそうで、そもそも舞楽には左舞(さまい)と右舞(うまい)があるのだそうです。

左舞(さまい)は中国、インド、ベトナムの舞が唐の文化として伝わった唐楽で赤色系統の装束で左から入る舞スタイルだそうです。

右舞(うまい)は朝鮮、満州の舞が高麗経由で伝わった高麗楽(こまがく)で、緑色系統の装束で右回りに入ってくる舞スタイルだそうです。

舞人にとっては右舞より左舞のほうが高度で難しい舞とされています。そこで右舞が一人前になると「うまい」といい、さらに左舞が舞えるようになるとようやく「さまになる」といわれたのだそうです。

●(510) 2014年4月21日

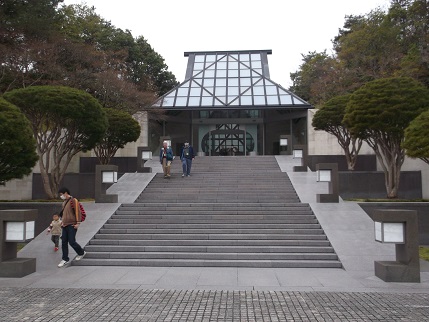

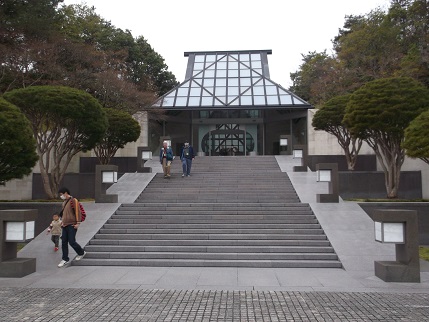

「MIHO MUSEUM」

ミホミュージアムへ招待してもらいました。滋賀県信楽の湖南アルプスの山中に桃源郷をテーマに作られた異次元空間の美術館です。駐車場から桜満開のアプローチを抜けて曲がった長いトンネルをくぐると別世界に入ります。自然に溶けこんだ建築自体もすごいのですが建物容積の80パーセント以上は地中ということも驚き。常設展にはアジア、エジプトの紀元前からの工芸品。今回の特別展は「江戸の万華鏡」ということで江戸時代にインドやオランダから日本に入ってきた貴重な工芸品の数々。

こんな山の奥なのに見学のバスもたくさん来ます。一度は行ってみたいと思っていましたがお値打ちでした。行ってみる価値ありです。

ミホミュージアム

●(509) 2014年4月14日

「選抜優勝」

今年春の選抜高校野球大会で龍谷大平安高校優勝しましたが私の母校です。今でも約2ヶ月毎にやんちゃな同級生十数名で賑やかな飲み会をしています。再来月には「半世紀ぶりの修学旅行」ということで先生と一緒に貸切バスで旅行にも行きます。

今回の準決勝、決勝には何人かが甲子園にも応援に行きました。平安の春の優勝は今回初めて、夏の優勝からでも実に58年ぶりのことです。先週は祝勝会という勝手な名目でまたまた飲み会をすることになりました。二次会の923では久しぶりに校歌を歌いましたが全員歌詞なしで歌えます。

平安高校も現在は龍谷大平安と校名変更、男子校から共学になり今では全体の4割が女生徒とは驚きです。

選抜優勝祝勝会

●(508) 2014年4月7日

「桜いろいろ」

先週の京都は街中で桜が満開でした。今年もあっという間に桜のショータイム終了です。

木屋町の桜はいつも本当に豪華に咲きます。祇園新橋もライトアップで連日大混雑でした。丸山公園の枝垂れも小さくなりましたけれど今年も頑張って咲きました。桜が終るとまた一年が過ぎたと実感します。

木屋町 祇園新橋 円山公園

山科の我が家近くの桜もきれいです。山科川沿いの桜並木、毘沙門堂の枝垂れ桜ほか、琵琶湖疎水沿いの桜、醍醐の桜などと桜の名所が一杯あります。

山科川 山科疎水

毘沙門堂

●(507) 2014年3月31日

「サクラサク」

我々の時代は関東など遠方地での大学受験の結果を業者に頼んで電報で知らせてもらっていました。合格の場合は「サクラサク」、不合格の場合は「サクラチル」などはよく使われた文面です。

先週27日に京都も開花宣言でいよいよ桜本番です。家の近所の岩屋寺と大石神社の枝垂れ桜も咲き始めました。写真はまだ咲いたばかりですがなかなか立派なもので見ごたえがあります。

桜の花は何故かいろんなことを思い出させる花です。桜を通して親のこと友達のこと自分の人生のことなど考えさせてくれる不思議な力を持っています。

さまざまのこと思ひ出す桜かな 芭蕉

岩屋寺 大石神社

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

日曜日はKBS京都の人気アナウンサー山崎弘士さんの「歌声広場とお食事会」でギターの仕事。その日はたまたま3月30日の日曜日で「フランシーヌの場合」にそんな歌詞がでてきますので替え歌で「山崎弘士の場合」を作ってみんなで歌う。朝8時起床で少々寝不足。

●(506) 2014年3月24日

「城南宮のしだれ梅」

先週は城南宮のしだれ梅が満開でした。紅白のしだれ梅が150本も咲いている様は壮観です。いよいよ春本番、市内の梅も咲いてきました。いよいよ桜です。

城南宮しだれ梅

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

祇園は花灯路で観光客は多いのですが飲み屋街は静かです。

個人的には先週も忙しい毎日で「星星会」の日本画展覧会で文化博物館へ、大学知人の京都訪問で清水散策と飲み会、来週の音楽イベントの打ち合わせと走り廻っています。万歩計を見ると連日1万歩以上。

●(505) 2014年3月17日

「京のお伊勢さん」

式年遷宮が終ったお伊勢さんへ今年は何とか行こうと思っていますがなかなか叶いません。

ところで京都にも伊勢参りのできる神社があります。蹴上から少し山の中へ入ったところにある「日向(ひむかい)大神宮」で「京のお伊勢さん」とも呼ばれています。伊勢神宮と同じように天照大神を祀っていて社殿には内宮、外宮があり宇治橋や天の岩戸もあってまったく伊勢神宮のミニチュア版で昔から伊勢神宮まで行くことができない洛中の人が参拝されたようです。山の上には伊勢に向かって鳥居が建てられていて「伊勢神宮遥拝所」もあります。また逆方向には平安神宮の鳥居や御所が見えます。不思議なことに伊勢神宮、日向大神宮、平安神宮、御所は一直線上に並んでいます。この線上は力の通り道ともいわれこの神社もパワースポットとして参拝される方も多いようです。最近は京都一周トレイルコースの一部にもなっていてよく知られるようになりました。

毎年10月には伊勢神宮の「神嘗祭(かんなめさい)」に合わせた大祭が行なわれます。また境内にある天の岩戸は心と体の罪やけがれをはらい清め福を招くという「ぬけ参り」の信仰で知られています。毎年元旦から節分までの間に開眼厄除けのためにくぐり抜けます。特に節分祭にはたくさんの人が訪れます。

内宮 外宮 天の岩戸

●(504) 2014年3月10日

「祐正寺の枝垂れ梅」

先週からまた冬へ逆戻りで京都の梅の花も寒そうです。西陣の「祐正寺」(下立売通七本松東入る)の枝垂れ梅は美しく咲いていて今が見ごろです。この「祐正寺」は小さなお寺ですが男性向けの縁結びパワースポットです。紅色の衣をまとい青い袈裟をつけたこのご本尊「娶妻結地蔵」(つまとりじぞう)にお願いすれば良いお嫁さんがもらえるといわれています。

「法住寺」(三十三間堂前)や「智積院」(東山七条)の梅の花はもう少しです。

祐正寺の枝垂れ梅 法住寺 智積院

●(503) 2014年3月3日

「桃の節句」

今日3月3日はひな祭りで女の子の節句、5月5日は男の子の節句。祇園界隈では4月4日はニューハーフ(おかま)の節句です。

このひな祭りの節句には雛人形を飾りますがお内裏さまを左右どちらに飾りますか?

通常全国的には男雛は向かって左に飾りますがこれは婚礼時の新郎新婦の並びと同じです。ただ京都を中心に関西の雛人形は逆に飾っています。

もともとわが国では並んだときには「左上位」の考え方で、皇帝などの偉い人は南に向いて座り、南を向いたときに日の出の方向(東)が上座で日没の方向が下座とされていました。京都では御所から南を向いて右が右京区、左が左京区ということになっていて右大臣と左大臣でも左大臣のほうが上位です。ということで江戸時代までは今の婚礼時とは逆の並びだったようです。

明治時代から西欧のマナーが導入され「右上位」となり明治天皇の即位式、大正天皇の即位式でも天皇が右(向かって左)に並ばれました。以後関東の雛人形業界中心に以前とは反対の並び方になったらしいです。

西欧では右手は攻撃の手、左手は防御の手ということで上位の者の攻撃の手を邪魔しないようにと下位者は左側に立つのだそうです。「あなたの右に出る人はいない」とか、有能な部下を「私の右腕」とか、景気の「右肩上がり」なども、西欧風「右上位」からきているようですが。

●(502) 2014年2月24日

「冬の星座」

学校時代は文系学問は苦手で特に社会科では苦労しました。好きな理系は公式さえ理解していれば何とかなるという気がしていましたが社会科は歴史、地理、政治にしても理解というより記憶力勝負の学問という気がしていて覚えの悪い私としては苦手でした。天文学なども理系の分野なのでしょうけれど、星や星座の名前を覚えることは歴史と同じような記憶の学問という認識で面白さを感じませんでした。でも歳とともに興味も変わるもので今では歴史や星の話しも好きです。

毎日酔っ払って帰宅する深夜に空を見上げると満点の星空。冬は一年のうちでも最も星が美しく見える季節で日本で見ることができる15個の一等星のうち7個を見ることができます。その中でもオリオン座の三ツ星、日本的には毛利元就の三本の矢はひときわ輝いています。そういえば「冬の星座」という曲も学校で習いましたね。覚えていますか「木枯らしとだえて さゆる空より・・・・」。もともと「モリーダーリン」というアメリカの曲です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

先週の大腸内視鏡検査も大丈夫そうで相変わらず飲んでばかり。金曜日も早朝4時までお付き合い、土曜日は閉店後誘われて祇園「ラポー」で3時まで。昨日の日曜日は請求書書きと確定申告の事務処理。夜は久しぶりに先斗町の「山とみ」さんでぐだぐだ。学生時代から行っているお店で今年で50周年、秋にはパーティーの予定だそうですがおかみさんとも長いお付き合いです。

●(501) 2014年2月17日

「さびしさ」

私は仕事がらいつも人とのコミュニケーションの中にいますのであまり寂しさを感じることはありません。もちろん身内が亡くなった時などは究極の寂しさの中にいるのですが、まわりの優しい人たちに囲まれていると寂しさも和らぎます。いつもたくさんの人に支えられて力をもらっています。

ただ人は寂しさで病気になってしまうものだなあと思います。あんなに元気でマイペースで生きてきた母も父が亡くなってからは対外的にも父の存在あっての自分ということを知って、その後は寂しさが原因で病気になってしまったようです。同居の妹も人といるときはいいのですが家で独りでいると寂しくて辛いと言います。生きていくのには食べる物も必要ですが心にも栄養が足りないとないと病気になってしまいます。

知り合いの医者も精神的な悩みが病気をつくると言います。私は気楽な性格ですので精神的には悩みがなくすこぶる元気ですが酒の飲みすぎのほうが問題。

倉田百三の「出家とその弟子」の中にも「さびしさ」について弟子の唯円が親鸞聖人に尋ねている場面があって、お寺のライブで「金子みすゞ」さんの詩の「さびしいとき」を歌う前に紹介することがあります。

※ 「お師匠さま。私はこの頃何だか淋しい気がしてならないのです・・・。

あなたは淋しくはありませんか」

「私も淋しいのだよ。私は一生涯淋しいのだろうと思っている。

尤も今の私の淋しさはお前の淋しさとは違うがね」

「どのように違いますか」

「お前の淋しさは対象によって癒される淋しさだが、

私の淋しさはもう何物でも癒されない淋しさだ。

人間の運命としての淋しさなのだ・・・。」

「では私はどうすればいゝのでのでしょうか」

「淋しいときは淋しがるがいゝ。運命がお前を育てゝいるのだよ。」 ※

●気まぐれ日記No.33へ ●気まぐれ日記No.35へ

●トップページへ ●掲示板へ