�@�@�@

�u�C�܂�����LNo.�Q�S�v�Ɉڂ�܂����B

��(�R�T�S)�@2011�N�S���P�W��

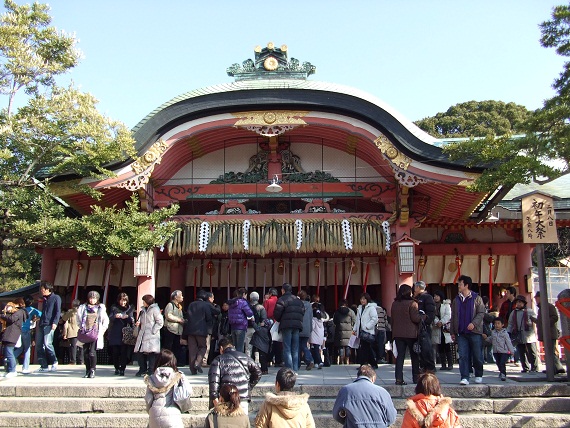

�u���J���v

�@�����炫�n�߂鍠�͉�������S���E�L�E�L���܂��B���N�͍����炢�Ă���͂��������J���~�炸�������g�����������������̂łǂȂ������Ԍ����y���߂��̂ł͂̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���낢��ʐ^���B���Ă݂܂��������ۂ��̏�̊����͓`���܂���B���̒��ł��v���Ԃ�ɍs�������J���̍��͊������̂ł����B

�@���J���͑���_���Ƃ����l���L�̒�Ȃ̂ŐV���̊J�ԏ��ɂ��ڂ�܂���̂Œm���Ă���l�����s���܂���B���ԏ���Ȃ��̂Ń}�C�J�[�ł͍s���܂���̂ŁA���̓l�b�g�ŊJ�ԏ��ׂĂ����āA���t��������̒��ԏ�ɎԂ��߂ă^�N�V�[�ōs���܂��B�قƂ�ǂ��}������Ő��S�{������Ƃ����g�}����͓V����~���Ă�����̃v���l�^���E���̂悤�ň����ł��B��T�̉Ηj���ɍs�����̂ł������V�C���ǂ������Ƃ͂����L������������ł����炱���炩�犴���̂��ߑ����������܂��B�ǂȂ������A�ꂵ�Ă��������Ē����܂��B���܂�̍���F�̌��i�Ŏʐ^�ɎB���Ă���肭���`���ł��܂���B���T�͍��̎ʐ^���낢��ŁB

�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���J���̍g�}����

�@�@�@

�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ێR�����̎}����

�@

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@������(�q���̓����)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ΐ_��

��(�R�T�R) �@2011�N�S���P�P��

�u�e�a�Ɩ@�R}

�@���܍��������قŁu�@�R�v�A���s�s���p�قŁu�e�a�v�̓W��������Ă��܂��B���̓X�ɂ����@�h�̂�������͂��������܂��̂ŕ��̂��߂ɂƁA�ǂ���ɂ��s���Ă��܂������o�{��G���Ȃǂ��܂ߐ��I�Ȃ��̂������A�f�l�̎��ɂ͏��X������܂����B

�@���N�͖@�R��l�̂W�O�O����A�e�a��l�̂V�T�O����Ƃ������ƂłT�O�N�Ɉ�x�̐���Ȍ䉓���@�v���s�Ȃ��邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B�e�a��l���S���Ȃ�ꂽ�̂Ǝt���̖@�R��l���S���Ȃ�ꂽ�̂����傤�ǂT�O�N�Ⴂ�Ƃ����̂��s�v�c�ȋC�����܂����A���N�͂T�O�N�Ɉ�x�̑�@�v�̔N�ł����B�����̗\��ł͒m���@���R�A�S���łW���l�A���{�莛���R�A�S�C�T���łR�O���l�A���{�莛���S�`�U���A�X�`�P�P���A���N�P���łS�O���l�̎Q�q�҂�\�肵�Ă��������ł��B�����̖{�莛�A�m���@�����ł����ꂾ��������킯�ŁA����ȊO�ɂ��^�@���y�@�̖{�R�����낢�날���ē����悤�Ɍ䉓���@�v������킯�ł�����A���N�͑����ȎQ�q�҂����s�֗�����\��ł������A�����{�̑�k�Ђ̂��ߓ����Ȃǂ��ύX����Ă��܂��B

�@���̌䉓���@�v�͂T�O�N�Ɉ�x�̂��Ƃł�����A��������̕�������ꂽ�悤�ŁA�T�O�N�O�̎ʐ^�Ȃǂ�����Ɩx��ʂ�Ȃǂ͂�������ό��o�X�ł��ߐs������Ă����l�q�ł����B�P�O�O�N�O�̌䉓���̎��ɂ͂��̂��߂ɍ��S���~���H�̂Ƃ���ɂ킴�킴�Վ��̉w���������ƕ����Ă��܂��B

�@�䂪�Ƃ���y�^�@�ō��N�̌䉓���̖@�v�ɂ��s������ł��܂������A���͒��w�Z�����܂��ܐ^�@�n�̊w�Z�������̂ŁA�T�O�N�O�̌䉓���@�v�̂Ƃ��Ɋw�Z����{�R�̖@�v�ɎQ�����Ă��܂��B�X�ɂ����������������܂����A�T�O�N�Ɉ�x�̌䉓���ɓ�x����������ӎ�������ԂŎQ���ł���̂͌���ꂽ���ゾ�����Ƃ̂��Ƃł��B�m���ɏ��a�����̂����܂�̕����点���������a�Q�Q�N���̂����܂�̕��Ɍ����܂��B���a�����̕��͂����W�O�Δ��ɂȂ�܂����A���ǂ��ȍ~�̂����܂�̕��ɂȂ�Ɠ����͏��w���ł��B

�@���������̂悤�ɒʂ铹(���ΊX��)�����ɐe�a���l��䶔��ɕt���ꂽ�Ƃ����ꏊ�ɉ��m���Ƃ�������������܂����A��������̍��������č��͂��傤�ǖ��J�ł��B

�@���ܑS���̒n�����̐V���Ɍܖ؊��V����́u�e�a�v�����҂��f�ڂ���Ă��܂����A�����A���s�V���œǂނ̂��y���݂ɂȂ��Ă��܂��B

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@���������ف@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���m���̍�

��(�R�T�Q)�@2011�N�S���S��

�u�������ρv

�@�����{��n�k�̗����ɔ��˂������Ƃ̂��ƂłX�Q�R�֗���ꂽ��w�̐搶������܂������A���̕�����u�������ρv�Ƃ����ʋl�����������܂����B��N���a���O�����̐l�C���i�u����ׂ��`�v�����������܂������A����̂��Ȃ��Ȃ��C���p�N�g�̂��鏤�i���ł��B

�@�u�������ρv�Ƃ͔��˂ł͌Â������q�ւ̈闿���̂��������Ƃ���Ă����Ƃ������̂ŃE�j�ƃA���r�Ŏd���Ă����`�̂��Ƃł��B��ɕ������E�j�̎p���J������̒��ɉ��ޖ삢�������v�킹�邱�Ƃ��炱�̖��̂ɂȂ����Ƃ��B���̂܂܉��߂āu�������ρv�̒��`�Ƃ��Ă��������Ă��悢�̂ł����A�������ɂ͂��т𐆂��Ƃ��ɏ`���Ɠ���Đ����̂��悢�Ə����Ă���܂����̂ł��̒ʂ����Ă݂܂����B�����オ��������ď�ɑ�t�̍��̂��̂��Ă��������܂������A��̍���̂��鍋�Ȕ����������тł����B�S���ɂ͂����ȂƂ���ɂ����ȐH�ו���������̂ł��B

�@�_������ɂ܂��}���������炫�n�߂܂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̎}�����

��(�R�T�P)�@2011�N�R���Q�W��

�u�Ǐ��v

�@���Ƃ��ƓǏ��D���ł��Ȃ��{��ǂނ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA�قƂ�ǎG���ƏT�������炢�����ǂނ��Ƃ�����܂���B�t�B�N�V�������̂�ǂނ͎̂��Ԃ̖��ʌ����̂悤�ȋC�����Ă��Ď��p�I�Ȃ��̂���ǂތX���ɂ���܂����B��������Ȃǂ�����w�Ԃ��Ƃ��������Ԃ���������Ȗ{��ǂ�ł݂悤�Ƃ����C����������̂ł����A����ł͖Z�����Ă���Ȃ�Ƃ肪�Ȃ��̂�����ł��B

�@��T�͂P���Q���̓��@�ł������A�قƂ�ǃx�b�h�ɂ��邾���ł�����ƁA�挎�ɋ����{�ʂŔ����Ă����H���܍�i���ڂ��Ă��镶�|�t�H�R�����������Ă������Ƃɂ��܂����B�ꉞ�A�ǂ����Ƃ͎v���Ĕ������̂ł����A���̃o�^�o�^�őS�R�ǂ߂ĂȂ��A����̓��@�Ƃ������Ƃł��Ȃ���Α������̂܂ܓǂ܂��ɏ�������Ă�����������܂���B�P�����̕a�@�����̂���������p�͂��������R�O�����炢�̂��̂ł���ȊO�̓x�b�h�ɂ��邾���ł�����e���r�����ł͎��Ԃ����ė]���܂��̂ł��傤�Ǒދ����̂��ɂ͂悩�����ł��B�����^���q����́u���Ƃ���v�A������������́u����ԁv�̗���i�ƑI�l�ψ��̑I�]�Ȃǂ���������Ǐ������Ă��炢�܂����B����Ȃɒ����Ԃ������菬����ǂ͉̂��N�Ԃ�̂��Ƃ��Ǝv���܂��B�������낭�ǂ݂܂������܂��������˂̂Ȃ����Ȃǂ͂ǂ����Ă���Ȕ��z�ŁA�܂�����Ȃ��k���ɕ��͂�������̂��ȂƂ��Â����S���Ă��܂��܂����E�E�E�B

�@��T�̌������@�͂P�����ŏI�����܂������A��P�O�N�Ԃ�̑咰�������Ń|���[�v�R�؏��B��ԑ傫�Ȃ��̂͂P�D�T�Z���`���������̂łQ�T�Ԃ͋֎��Ƃ̂��ƁB�Ƃ͂����d�����A�C�y�Ȃ��q����ɖ������������߂��Ă������݂����ɂȂ�Ƃ�����]�ƈ��Ɏ~�߂�ꍡ���ŋ֎��T��(�G���C�I)�B�قƂ�ǔN���F�ň���ł��鎄���Q�T�Ԃ����������܂Ȃ��Ƃ������Ƃ͂T�A�U�N�����炢�̋֎���ɂȂ�悤�ŁA�̂�������тĂ��܂��̂ł͂Ȃ����ƐS�z�ł��B�܂��A�Ƃ肠����1�T�Ԃ����h�Ɋ撣��܂��悤�B

�@��k�Ђőł��Ђ�����߂��݂̒��̓��{�̍��ɂ������̂悤�ɂ܂������炫�܂��B���s�̍�������ق�炫�n�߁A�܂��Ȃ����s�̋�ɂ����J�̂����炪�炫�ւ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ̋ߏ��̊≮��(�R�ȋ搼��R)

��(�R�T�O)�@2011�N�R���Q�P��

�u�������@�v

�@�ȑO���猾���Ă����̂ł����A���T�咰�����������̂��ߓ��@�����邱�ƂɂȂ�܂����B�����������������̂��ƂȂ̂ł����������Ȃ��ēX���I�[�v�����邱�Ƃ͏��߂Ă̂��Ƃł���Ȃ�ɏ������K�v�ł��B���������X���J���Ă���̂ŁA�X���̏Ɩ��ނƉ����@��̃X�C�b�`�������邾���ł���ςȂ��Ƃł��B�X�̏Ɩ��X�C�b�`�͂����ȏꏊ�Ƀg�[�^���ŏ\�������ɕ�����Ă��Ď��������ɖY��邱�Ƃ����邭�炢�ł��B���̂��������A�����ڂ�A�X�Ȃǂ̒i���A�˂��o����t���[�c�̏����������āA���ޑK���n���Ă����Ȃ��Ƃ����܂���B

�@�����뉉�t�̎d���Ȃǂ�����ꍇ�͂��ׂď��������ďo�����A�I���܂��X�A���Ă���킯�Ȃ̂ł����A����͂܂������Ō�̓X���߂܂ł���Ă����Ȃ��Ƃ����܂���̂ł������苳���Ă����K�v������܂��B���̂����Ƃ̖����V���[�g�X�e�C�ɑ����Ă����Ȃ���Ȃ�܂��A������p�̉ב���A��̒i��������܂��B���������ŋA���Ă����Ǝv���Ă���̂ł��������̌��ʎ���ł��B

�@����Ȓ��A�����͍ė����̃C�x���g�̑ł����킹�Ƒ��ς�炸�Z���������ł��B

��(�R�S�X)�@2011�N�R���P�S��

�u�����{��k�Ёv

�@�P�P���ߌ�Q���S�U���ɍ����j��ő�̒n�k�������B�e���r�f���Ō��邷���܂������R�̈З͂ɐk���Ă��܂��܂��B��Вn��̊F�l�ɂ͐S��肨�������\���グ�܂��B

�@���P�Q���ɂ͖��N�X�Q�R�ŏW�܂铌���w�@��������OB�����܂������A�X���\�a�c���痈��ꂽ�搶�͌�ʎ�������A��s�@�A�V���������p���ʼn��Ƃ����s�֓��B����܂�������ςȂ��Ƃł����B

�@���T�͉��������܂���̂Ŕ~�{���(�E����~��)�̔~�̎ʐ^�ł��B

�@

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�O�剡�̔~�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_��������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���r

��(�R�S�W)�@2011�N�R���V��

�u���}�����v

�@�i�q�k�����𑖂���}�����������P�P���ŏI���܂��B�����ܗւ̔N�ɉ^�]���J�n���ĉ�X����Ɠ����悤�ɍ��x�o�ϐ������ɖk�����̗��q�A���̗v��S�������}�ł����B���݂͋���܂łł��������͐V���܂ōs�����̂������āA�X�L�[�Ŏ�����֍s���̂ɓx�X���p���܂����B���ł͉��������H���Ԃ������āA���s���W���P�T������ɏ��Ƃ������������ɂ̓X�L�[��ɒ����Ċ���܂����Ă������C�ȍ����v���o���܂��B

�@�։�A�����Ԃɂ͓��{�꒷���k���g���l���ʂ�܂��B���O�̗���g���l���Ƃ��Ă͓��{�Œ��łP�X�W�Q�N�܂ł̂Q�O�N�قǂ͐��E�Œ��ł�����܂����B�܂����̂�����œd�͂̒����A�𗬂̐�ւ��ŗ�Ԃ��~�܂�����A��ԓ��̏Ɩ����������肵�����Ƃ��v���o���܂��B���X�Ɖ��������̗̂�Ԃ��Ȃ��Ȃ��Ă����͎̂₵�����Ƃł��B

�@�j�͂����ɂȂ��Ă��q���̍��̂悤�ȓS���ւ̋����͂�����̂ŁA�_���ɂ��傫�ȃW�I���}��ݒu����������������܂����A�������߂ɂ͂i�q����w�̍\���ɓ��{��̃W�I���}���o�����炵���Ăː���s���Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B

��(�R�S�V)�@2011�N�Q���Q�W��

�u���ׁ͂v

�@�_�����ł͕��W����|�W����z�X�e�X�����q����ƐH���ɂ������Ƃ́u���ׁ͂v�Ƃ����Ă��܂��B�N���u�̃z�X�e�X����Ȃǂ͉c�Ƃ̂��ߌ��ɉ��x�����q����ƐH�������ē����o������Ƃ������Ƃ͋`���Â����Ă���悤�ł����A���̂Ƃ���͎����悭���q���܂Ɂu���ׁ͂v�ɗU���܂��B���܂ł̓}�}�����܂����̂ŕv�w�ŗU����ȊO�̓}�}�ƓX�̏������s���Ă��܂����̂Ŏ��͂��܂�W�Ȃ������̂ł����}�}���S���Ȃ��Ă���͎����悭�U���܂��B�̂̊�ƌo�c�҂ł������ނ��Ă��܂�������A�v���Ԃ�ɋ_���֏o�Ă���ꂽ����Ɛ�m�̕���n�N�����Ȃǂ��������������܂��B�j������̂��U���̏ꍇ�͒j�����ł͎E���i�ł��̂ŏ����]�ƈ��̓s���������ΘA��čs���̂ł����A�s�������Ȃ���Βj���m�ŐH���ɍs�����Ƃ��x�X�B���q����̕��͓��ɏ��������悤�Ƃ��Ȃ��Ă��W�͂Ȃ��A�����C�y�Ȉ��ݑ��肪��������Ƃ��������B�܂��X�Q�R�X��̃A�t�^�[�ɂ��U���܂��B�X�Q�R�̏��������͂قƂ�ǒ����d�������Ă��܂��̂ŁA�[��͎����������t���������邱�Ƃ������Ȃ�܂��B���s�ň�Ԃ̃_���X�̂ł���悤�ȍ��ȃ��C�u�N���u�֒j���m�ōs���Ă��Ă��j�̎��ł͂�����Ɩ�s���ł��B�����Ă��U���Ă�������̂͂V�O�Α�ȏ�B�݂�ȉ��\�N�����ݑ����Ă���ꂽ���ŋC�S���������Ă���̂ň��S�����̂�������܂���B�����܂߂Ă݂�Ȃ���ȍɂȂ�ƁA�V�����X���J��C�������A���Ȃǂ̐̂Ȃ��݂�U���čs���ƈ��S���Ĉ���ł�����̂�������܂���B�������̗F�l���S���Ȃ��Ă������A�Ȃ�l�ň���ł���͎̂₵���̂ł��傤�ˁA�Ǝv���Ă��܂��܂��B

��(�R�S�U)�@2011�N�Q���Q�P��

�u���i�Ύ��q�̉́v

�@���̂Ƃ���u���������i���v�Ƃ����Ŕ��g���Ă����ȃC�x���g�̊�悪����܂��B�z�e����Â̊���j�a�r��Â̊������ɍD�]�ł����`�P�b�g�͑��X�Ɋ������܂��B��N���ɂ̓��[�^���[�N���u�ł����̂悤�Ȋ�悪���莄�����t�ŌĂ�܂����B�{���A�����̉̐��̋Ȗڂ͂Ƃ������Ƃ��ƃ��V�A���w�A���w�Ȃǂ���̂ł���܂������A�ŋ߂̃p�[�e�B�[�Ƃ��Ă݂͂�Ȃ̒m���Ă���t�H�[�N��̗w�ȂȂǂ��܂ߕ��L���W�������ɂȂ��Ă��܂��B����Ȓ��ł������̂���Ȃ̂ЂƂɁu���i�Ύ��q�̉́v������܂��B���̋Ȃɂ��ĂX�Q�R�֗����邨��҂��ڂ������ׂĂ����܂��̂ł��̒����珑���Ă݂܂��B

�@���Ƃ��Ƒ�O�����w�Z(���A���s��w)�̃{�[�g���̉̂Ŕ��i�̎��q�Ƃ́A�{�[�g�𑆂��ő�Â��玞�v���ɌΏ��������邱�ŋߍ]���ÁA�|�����A���l�̐��ŋA�q�̃R�[�X�֓���A�ʏ�R���S���̍s�������������ł��B���q�̉̂̉̎��͂U�Ԃ܂ł����āA�@��Ô��ۃP��A�A�Y���A�B�ߍ]���ÁA�C�|�����A�D�F���A�E�ߍ]�����A�̎��ӂ̎����̂��Ă��܂��B

�@�쎌�͏������Y�A��Ȃ͋g�c��H�B�ǂ�������������]���ꂽ��҂ł������A�݂��ɑ����m��ʊԂɑ��������Ƃ������Ƃł��B�������Y�Q�V�A�g�c��H�Q�S�ŖS���Ȃ��Ă���B

�@�吳�U�N(1917�N)�̉čP��̎��q�̂Ƃ��ߍ]���Â̏h�Łu���i�Ύ��q�̉́v���a�������Ƃ������Ƃł��B�������Y������̎������\�����Ƃ���A���h�̓��������g�c��H�̍�����u�Ђ����v�̃����f�B�[�ɍ��킹�ĉ̂��Ă݂�Ƃ҂����荇���Ė��ꊅ�тƂȂ��āA����ȗ��A�F�̈����̂ƂȂ����悤�ł��B

�@�����w������ɂ���܂����u�̐��i���@���v�ł͑�������̂��Ă��܂������A���a�S�U�N(1971�N)�ɉ����o�I�q���̂��ĂV�O�����̑�q�b�g�ƂȂ�A�S���I�Ȉ����̂ƂȂ�܂����B

�@����ɂ��Ă��������Y�Ƌg�c��H�͊�����킷���Ƃ��Ȃ������킯�ŁA���������̍�����̂����ł����̂悤�ɉ̂��Ă��邱�Ƃ�m����������������Ƃł��傤�B

��(�R�S�T)�@2011�N�Q���P�S��

�u�k�C������̗��o�v

�@�������\�N���O����k�C���̑��s�̂��q�l�����l�������āA���ǂ��v�w�����̊W�Ő̂ɂ͉��k�C���֊Ē����Ă��܂����B��삩����N�ɉ����s�ɂ������Ă��Đ���������֍s���O�ɋ��s���łƁA������Ɖ�X�̊��o�ł͍l�����Ȃ��̂ł����A�k�C�����炷��Ƌ��s���������߂��Ƃ���̂悤�ł��B

�@���s�̂��ē��Ƃ����Ă��A�s���͂��납�������s�Ȃǂ̐��R�A�F���A��b�R�A���ꌧ�ȂǁA�قƂ�ǂ̂Ƃ���ւ͍s���Ă�����̂ł܂��s���Ă��Ȃ��Ƃ����T���ق�����ςł��B����͑哿���̓���������@�A�u���������s�֍s�����v�̃|�X�^�[�ŗL���ȍ��ˉ@���܂���āA���H�͗��R�̜A��ł��Ȃ��B�A��̂��Ȃ��́A�ق�Ƃ��ɂƂ낯��悤�ȏ_�炩���ŋ��s�ň�Ԃ��Ǝ��͎v���Ă��܂������j���������̂Ŗ����łR�O���قǑ҂��܂����B���̂��ƍ��₷������V�����g�t�̖����ƂȂ����@�̑O�Ŏ������ɐ���������ꗧ�����B�قƂ�ǂ̖����݂��Ȃ̂ō��͂قƂ�Ǘt�̂Ȃ�����̒뉀���U��B�����ăR���s���[�^�[����g�����C�V���̏��q�S�l���a���E���J�a�֊���ēn�����t�߂܂Ŗ߂��Ă����B�s���A�낤�Ƃ����̂ł����A��r���ō����ꍆ�̖��ӕ�F�����悤�Ƃ������ƂɂȂ��đ��`�̍L�����֗������B�Ƃ������ƂŁA�Ȃ��Ȃ��̖������߂���ł����B

�@�Ƃ���Ŗk�C���̕��Ȃǂ݂͂Ȃ���e�Ō����ɍs�����肷��Ƃ����炪���k���邭�炢�劽�}���ĉ������܂��B�����둗���Ē��������W���K�C���P���Ƃ��A�Ƃ����낱���P���Ƃ��A����ȃ^���o�I��������A�V�����͂܂�܂�P���A�Ƃ����ӂ��Ƀ_�C�i�~�b�N�ŋ����Ă��܂��܂��B��������s�ł̂���Ƃ������Ƃʼnו����͂��܂������A�R�O�Z���`�����邩�Ƃ����n���ł����z�b�P�̊J���Q���ɃJ���C�R���A�}�X�̐�g�P�O��A����̎q�A�X�W�R�A���̎q�̏��O�Ђ��A�Ə��Ƒ��̉䂪�Ƃł͐H�ׂ���Ȃ��ʂŋߏ��ɕ�������Ⓚ�ɂ����肵�ĕۑ����Ă��܂��B�Ƃ������Ƃł��̂Ƃ���͖����D���ȋ��O���ł��B

�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`

�@����A�����̖����ً}���@���邱�ƂɂȂ�A�܂��܂������閈���ɂȂ�܂����B�����ł����Z���������̂ł����܂��܂����Ԃɒǂ��Ă���悤�Ȑ����ł��B

��(�R�S�S)�@2011�N�Q���V��

�u�����哇�v

�@��T�A��w�̃N���u�̒��ԂP�Q���ʼn����哇�֍s���Ă��܂����B��w�̐�y���u���B�����ނ�v�Ƃ����f�G�ȃy���V����������Ă��܂��B�����[��܂ň���ʼn̂��ĂƑ呛���̊y�����R���Ԃł����B���T�͎ʐ^�����Ŏ��炵�܂��B

�@�@�܂��P���ł����A�����ꊦ�����炪�����炱����ɍ炢�Ă��܂��B�@�A���������M�т̐X�B�N���Y�C���̑傫�ȗt�B�@�B�傫�ȃo�i�i�̉ԁB

�@

�@

�@

�@�C�J�k�[�Ń}���O���[�u�̐X�ցB�@�D������ƕ�����ɂ����ł��������̐V�R�x�̕����B(�A��̔�s�@�̒�����)

�@�@

�@�@

��(�R�S�R) 2011�N�P���R�P��

�u�g�ѓd�b�̖Y�ꕨ�v

�@����A�X�Ɍg�ѓd�b�̖Y��Ă���܂����B�����]�ƈ��̌g�т̂悤�ŁA�{�l�͍����Ă��邾�낤�ȂƎv���̂ł����A�]�ƈ��̂����N�̓d�b��������Ȃ��̂ō���܂����B�l�̓d�b�̂ǂ��Ƀv���t�B�[���������Ă��邩��������܂��A����Ƀ��[����d�b���̓��e������̂��C���Ђ��܂��B����ȏꍇ�A�N�̓d�b����m�邽�߂ɂ��Ȃ��Ȃ�ǂ�����܂����H

�@���͂Ƃ肠�������̓��̏]�ƈ��̒����炱��͂Ǝv���҈��ĂɁA�����̓d�b����d�b�����ăx����炵�Ċm�F���܂����B�ォ��������l����ƁA���̖Y�ꕨ�̓d�b���玄�̌g�ш��Ăɂ�����A�m�荇���Ȃ玄�̓d�b�ŊȒP�Ɋm�F�ł��邱�Ƃł����B�Ƃ����̎��ɂ͂Ȃ��Ȃ��v�����Ȃ����̂ł����B

��(�R�S�Q)�@2011�N�P���Q�S��

�u�S�����q�w�`�v

�@��T�P�U���͋��s�őS�����q�w�`������A���܂��ܐ���H�ʍ��҂�����ōŏI�X��̃A���J�[�������ϐ�B���̓��͑��j��ł��������ő҂��Ă���������������ł��B�X��͂P�O�L�������Ԓ����R�[�X�ł������s�̕��m����q���g�b�v�Ŗڂ̑O�������Ƃ����Ԃɒʂ�߂��ċ�ԏ܁B���s�͗D�����ł͂������̂ł����P��łS�ʁA�Q��łV�ʁA�R��łP�U�ʂ������Ƃ��납�琷��Ԃ��U��Ŏ�ʂɗ����Ă��̂܂܁A�Q�N�Ԃ�P�S�x�ڂ̗D���ł����B

�@

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�̕��m����q(���s)�A�Q�ʏd�F(���R)�A�R�ʈ�x(����)

�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`

�@

�f���������܂����B�܂��������݁A���ւ艺�����B

��(�R�S�P)�@2011�N�P���P�V��

�u�����v

�@�ȑO�ɂ������g�͂����^�͂悭�Ȃ��Ə��������Ƃ�����܂����A�N���W�����{���炢�͖��N�V�т̂���ŏ����͔����܂��B��N���̓o���ƘA�Ԃ��P�O���ÂłQ�O�������ł����B����������Ȃ����̂Ǝv���Ă���̂ł������N�͔��\�����Ď�����܂����B����̂P���̓��I�ԍ��̑g�͂W�S�g�B���̔������A�Ԃ̂ق��̑g���W�S�g�B���ĉ��\�N���̂悤�ɑg�ԍ��������Ă��邱�Ǝ��̂��������B���I�ԍ��͂U���ōŏ��̂Q���͂P�S�ł������v�B���̂Q���͂Q�Q�̂���ځB��������ڂł������W�W�B������ԍ��͂P�S�Q�Q�X�V�Ŏ��͂P�S�W�W�V�O�`�B�g�ԍ���v�łU��Ԃقǂ̈Ⴂ�ł�������ɋ߂��ł��B�R�Ȃ̎��̔����������ő��������肪�o�Ă��邱�ƂƎv���܂��B�ɂ����I�i�H�j

�@���N�N���Ɏd���ŌĂ�ł���������Ђ̖Y�N�����܂��B���̉�̍Ō�ɍ��،i�i��������咊�I�����܂��B��N�̌i�i�͂S�O�^���܂߃n�C�r�W�����e���r����A�f�W�J���A�m�[�g�p�\�R���A�v���C�X�e�[�V�����A�v�����Ȃǂ̃Q�[���@�A�I�[�f�B�I�@��A�g�їp���y�v���C���[�ȂǂȂǁA���̔N�̐l�C���i��������Ă��܂��B�o�Ȏ҂͕S���\�l�Ȃ̂ł������z�S���~���炢�̌i�i������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������͏����̎�Ɖ�������̂R���Ŏd���ɍs���̂ł����A�������ɂ������H���̐Ȃƒ��I����p�ӂ��Ă���܂��B�Ј�����̂��߂̒��I��ł��̂Ŏ������ɂ��܂荂���Ȃ��̂�������ƋC�������Ă��܂��܂��B��ԍŌ�̍��z���i�Ȃǂ͎������ɓ������Ă����ނ��悤���ȂƎv���Ă��܂��̂łǂ���������Ȃ��łƊ���Ă��邭�炢�ł��B���N�̖Y�N��ł͂��܂��d���ŎQ��������������Ƀf�W�J����������A��N���̖Y�N��ł͎��ɔC�V���̂v�����������肢�������ċA��܂����B

�@��N�̖Y�N��̒��I�A���̌��ʂƏ��X�ɉ^�C���オ���Ă���悤�ŁA���N�̏��w�̂��݂����͑�g�B���N�̓W�����{���A�����肻���I

��(�R�S�O)�@2011�N1��10��

�u����ׂ���v

�@���N���X���ɐV�������D�Ȃǂ����������ɕ�����ב�Ђɂ��Q��ɍs���܂����B�N���߂͂��ꂱ���卬�G�Ȃ̂ł����A���̓������ς�炸�̐l�o�ł�����Ԃł͍s���܂���B���̕s���R�ȉƑ����A��Ă��܂��̂ňȑO�͓��X�ɎԂ�u���ċ���d�Ԃōs���Ă����̂ł����A����͎s���̕�e�̌�����������̂ł�JR�������w����d�ԂłƎv���čs�����̂ł����w���ӂ̒��ԏꂪ���ԁB�����܂ōs���ċ���łƎv�����̂ł������������ԏꂪ���ԁB��ނ����s�w�O�ɎԂ�u����JR�ōs�����Ƃɂ��܂����B�w�\�����L���ޗǐ��͈�ԉ��łȂ��Ȃ������̂���ςł��B���Q������Ă���P��̉^���߂��ł��݂����������ƍ��N�͑�g�B���N�͋g�ł���Ȃɂ��݂����ɗ���C�����͂Ȃ��̂ł����A���N�͉��������܂������悤�ɏ�����Ă��ċC���I�ɂ͗ǂ��ł��B

�@������ב�Ђ͑S����S���Ƃ������א_�Ђ̑��{�ЂŔN���l�ʂ肪�₦�܂���B���w�̎Q�q�Ґ��͂������ł̓g�b�v�N���X�őS���I�ɂ��x�X�g�P�O�ɂ͓���܂��B�_�Ў��ӂ͐����ȊO�ł������߂͌��Q��̎Q�q�҂̂��ߓ��H�����ނ��炢�ł��B

�@���łɂ��낢�뒲�ׂĂ݂܂����B���Ƃ��ƕ�����ב�Ђ͈�R�̎R���ɂ������̂ł����A1438�N(�i��10)�ɘ[�̌��ݒn�ɖ{�a���ڂ��ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B�����[���͂܂���ɖ{�a�����������ɓo�����悤�ł����Ȃ��Ȃ���ς������l�q�������q�ɂ�������Ă��܂�(158�i)�B

�@�O���1589�N(�V��17)�ɖL�b�G�g����i�����Ɠ`�����Ă��āA�{�a��1494�N(����3)�Ɍ�������Ă���B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ב�Ё@�O��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�a

�@�܂���ב�Ђ̎Q���ɂ͌Â�����̂��y�Y�������H�ו���������ł��܂����A�u���Ȃ��v����Ƃ������X�́u���݂������肹��ׂ��v�͒������ł��傤�B����ׂ����l�܂ɂ��Ă���ׂ���̗�̌`�ɂ��Ă���̂ł����A���̒��ɂ��݂����������Ă��āu�Ґ肹��ׂ��v�Ƃ��Ĕ����Ă��܂��B�u�݂�����ׂ��v�łȂ��Ȃ�������������܂��̂Ŏ��̎ア���̓_���ł��B

�@�����ЂƂA����ׂ���͂��Ƃ��Ƃ͔_�Ƃ̐_�ł������̂ŁA���Ă�H�ׂ�u�����߁v��u������v�͓V�G�������̂ł��傤�B�Q���Łu�����߁v��u������v���Ă��Ĕ����Ă��܂��B�ڂ₭���������̂܂c���Ă���̂ł�����ƃ��A���ŁA������ꏏ�ɂ͐H�ׂĂ���܂��B

�@�@�@�@�@�@

�@�@ �@

�@�@�@�@�@�@�u���Ȃ��v�̂��݂�������u�Ґ肹��ׂ��v�@�@�@�@�@�u����Ɓv�́u�����߂̏Ă����v

��(�R�R�X)�@2011�N�P���R��

�u�N���N�n�v

�@�V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B���N����낵�����肢�v���܂��B

�@��N�͖җ�ɑ��葱���Ă�����N�ł����B�������ł���͂��̂������x�݂������Ɠ������ςȂ��ŏI����Ă��܂��܂��B�X����{�I�ɂ͓��j�͋x�݂Ȃ̂ł����A�N���̂Q�R��(�j)�͓X�͑ݐŎd���A�Q�U��(��)�͓X�̏]�ƈ��̖Y�N��Ƃ������Ƃŋx�݂Ȃ��łQ�X���܂ŁB�������̏����͋x�݂ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł������N���͔N���̎d���ɂ����������ł����B�R�O���Ɂu�M�܂߁v�̃A�b�v�o�[�W�������ɍs���Ă���̔N�����͂W�O�O���̈���ł�����Ȃ��Ȃ���ςȍ�Ƃł��B����v�����^�[���ςȂ��ʼn��Ƃ���A���̒��R�����Ɉꉞ�I�����ėX�ǂ֓����B

�@���ꂩ�甃�����ɍs���Ģ�������v�̏����ł��B�������̗����͎���l�Ȃ�ǂ��ł������̂ł������̂��߂ɗ���������悤�Ȃ��̂ł��B�u�����������v�̃Z�b�g�͗���ł����̂ł����A����ł��X�[�p�[�Ŕ��������āA�A���Ă���͍D���́u���̎q�v�����������ă_�V�`�ɁA�u���킢�v�𐆂�����u�卪�Ȃ܂��v���������Ƒ�Z���B��͊ȒP�Ɂu�����Ă��v�ŁA�ЂƐQ���肵�����Ƃ́u�ɂ��v�ŔN�z���Ƃ悭�����܂����B���ǁA�Ƃ̑|���͂ł������܂��B

�@���U�̒��͑�A���A���U�ƍ~�葱�������ŊO�͐^�����B����ł������ɎG�ς�H�ׂĂ���ߏ��̑�ΐ_�Ђ֏��w�A�ߌ�͕�̌������Ɣ������A��͈�t���Ȃ���Z���^�̐����B�Q������̌������ƓX�̕Еt���ŏI����Ă��܂��܂����B�R���̓e�j�X�ɗU���Ă��܂����S������̎d���̏���������܂��̂ōs���邩�ǂ����B�����Ƃ����Ԃ̂������x�݂ł����B

�@�F�l�ɂƂ�܂��ėǂ��N�ɂȂ�܂��悤���F��\���グ�܂��B

�@�@�@�@

���C�܂�����LNo.�Q�Q���@�@�@�@�@�@�@�@

���C�܂�����LNo.�Q�S��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���g�b�v�y�[�W���@�@�@�@�@�@�@�@

���f����

�@

�@ �@

�@

�@�@

�@�@

�@

�@ �@

�@