●(246) 2008年6月30日

「きつね丼」

先日大阪のラジオ番組で「きつね丼」についての話題。京都では「きつね丼」といえば、「刻みのお揚げとネギの丼」で、どこにでもあるものですが、大阪では少し違うようです。大阪で「きつね丼」というと「玉子でとじた丼」のようで、「きつねの玉子とじ」か「木の葉丼」のようなイメージらしいです。京都の「木の葉丼」は「蒲鉾を玉子でとじたもの」で、「刻みきつねを玉子でとじた丼」は「衣笠丼」といっていますが、この「衣笠丼」は京都独自のネーミングのようです。行列などで貴人にさしかける柄の長い天蓋のような、絹の傘のことを「衣笠」というそうで、お揚げと卵を絹に見立てたとか。また石川県で「玉子丼」というと、京都の「木の葉丼」のことのようです。

またまた「うどん」のことになるとややこしいのですが、大阪では「きつね」「たぬき」というと、「そば」か「うどん」の選択になってしまいます。「きつね」といえば「甘きつねの

うどん」で、「たぬき」といえば「甘きつねの

そば」ということになります。京都での「きつね」は大阪と同じ「甘きつね」ですが、「きつねうどん」も「きつねそば」もあります。「刻みきつね」の場合は「刻みのうどん(そば)」といって注文します。そして「刻みきつねにあんをかけたもの」は「きつね」が化けて「たぬき」になります。それゆえ京都では「たぬきうどん」も「たぬきそば」もあります。もちろん「あんかけのうどん」は別にあって、具のないあんかけに、おろし生姜をのせたものです。

関東で「たぬき」というと、「揚げ玉(天かす)入り」のことになりますが、これは大阪では「ハイカラうどん(そば)」といっています。ところ変れば「丼」「うどん」の呼び方もいろいろでむずかしい。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

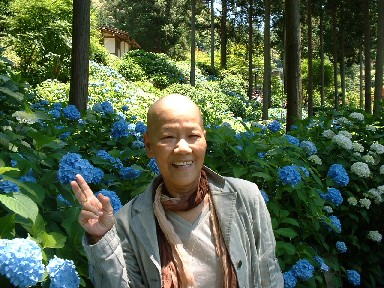

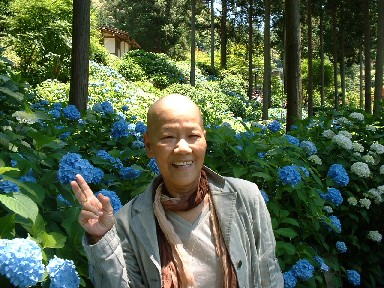

家内は頭を丸めた尼さんみたいになってしまいましたので、着る物が無いなどと言っていたのですが、お寺さんから紬の高級な作務衣を頂いたり、また女性のお客さまが作務衣イメージの素敵な洋服を探してきてプレゼントして下さったりと、皆さんの優しさに感謝感謝です。くださった方に敬意を表して写真を撮ってみました。

妻の写真

●(245) 2008年6月23日

「旧暦で考える」

先週末の21日は夏至でしたが、今日23日は旧暦では五月二十日のようです。明治以前の日本人は今の「太陽暦」ではなく、「太陰暦」、いわゆる旧暦で生活をしていたわけで、もともと日本の祭りや行事はすべて、この旧暦をもとにして作られています。太陽暦になって日本人の持っていた多くの情緒が失われてしまったと言われています。「太陰暦」はいわゆる「月」の満ち欠けを1ヶ月とする暦ですから、毎月一日(朔日)から月が出始め、十五日に満月(望月)、月末に欠けるという周期になります。これは昔の暦でも同じことで、今でも月をみればその日が旧暦の何日かがおおよそ分ります。

毎年6月1日に宇治で行なわれる日本の奇祭のひとつである「あがた祭り」は、真っ暗闇の中でのお祭りですが、旧暦では一日はほとんど月の出ない日で、文字通りの闇夜です。今年初めに、裸のポスターで問題になった岩手県の「蘇民祭」は、毎年、旧暦の1月7日の深夜に行われるらしいが、裸の祭りということが問題になっているらしい。旧暦七日といえば、月は夕方から出て深夜には沈みます。深夜0時を越えてクライマックスを迎える頃には月もなく真っ暗闇ですから、松明はあるが電気もフラッシュも無い昔では、裸であってもさほど問題にはならなかったでしょう。平安時代から続いているお祭りなのですから、暦も違う今の時代になっていろいろ言っても、と思うのですが・・・。

京都の祭事の日や、過去のいろんな事件なども旧暦で考えてみるといろいろ興味深いことがたくさん見つかります。例えば、織田信長が本能寺で暗殺された日も6月1日ということですから、月の出ない真っ暗闇の夜だったとが分ります。旧暦で過去をいろいろ調べてみるとおもしろいことがたくさんあるようですが、またの機会にでも。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

妻は先週と今週、病院側から予防のためにと、日帰りで抗がん剤治療をしています。投与日は水曜日で木金は調整点滴です。元気とはいえ、やはり抗がん剤の投与日は疲れるようで水曜日は店を休みましたが、それ以外は出勤しています。今週も水曜日に抗がん剤、木金は調整点滴です。

●(244) 2008年6月16日

「紫陽花」

梅雨のさなかアジサイが見ごろです。宇治の三室戸寺と、伏見の藤森神社に行ってきました。藤森さんは満開状態ですが、三室戸寺はまだ少し早いようで、今週以降のほうがよさそうです。三室戸寺は、その5千坪もある大庭園に一年中、いろん花が咲いています。5月のツツジ、シャクナゲが終ると、今月は1万本もあるアジサイが咲き、来月はハスが咲き、秋にはモミジもきれいです。今回は妻も元気で何とか本堂までの階段を登れるくらいになりましたが、髪の毛は放射線治療ですっかり抜けています。また、そろそろ生えてきたようですが、今はまだまだ写真の如く、庵主さん状態。アジサイの三室戸寺に、「ようおまいり!」。

アジサイの花言葉は「強い愛情」「家族の結びつき」とか、他には「移り気なこころ」というのもあって矛盾するようですが・・・・。

いつも妻のことを心配して下さる方々のために元気な写真を載せておきます。

三室戸寺にて

●(243} 2008年6月9日

「常用漢字」

先月のニュースで文部科学省の国語分科会が常用漢字表を見直すとのこと。常用漢字とは小学校、中学校で学ぶ漢字で、現在は1945字あるらしい。今回の見直しで新たに私の名前にある「藤」という字も加わるようで、ちょっと嬉しい気がします。この「藤」という字などは名前にもよくあるので、今まで常用漢字でなかったことが不思議に思われますが、固有名詞としてしか使われないような漢字は常用漢字表に入ってないようです。「藤」のつく名前としては藤川、藤田、藤岡、藤井、藤村、藤澤、藤木・・・・、また加藤、伊藤、佐藤、後藤・・・など、ちょっと思いつくだけでもたくさんありそうですが、名前以外に使われることはありません。またそのなかでも「藤山」という名前は藤山寛美、直美や昔の藤山愛一郎などという著名人のお蔭でよく知られていますが、電話帳で見ても非常に少ないのです。ハンコ屋さんへ三文判を買いに行ってもまず売っていませんので、いつも注文依頼しなくてはいけません。そんな訳ですから「藤山一男」というような平凡な名前でも同姓同名の人はほとんどいないようです。ネットで名前検索しても私以外の人は出てきませんので、便利といえば便利なのですが、すぐに特定されてしまうので困ることもあります。

我が家では妻が世話をしている胡蝶蘭が今年もたくさん咲きました。今年は咲く時期にかなりバラツキがあるようで、5月の連休前から咲いてもう咲き終わったもの、まだこれから蕾をつけるもの、といろいろです。現在咲いているものを写してみました。

今年の胡蝶蘭

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

妻がまた入院しているのではないかと、よく問い合わせの電話がかかってきますが、まったく元気に店にでています。一応念のためにと、来週と再来週に日帰りの点滴治療をする予定です。

●(242) 2008年6月2日

「高校同窓会」

学校を卒業する時には、私はいつも何故かクラスの同窓会の幹事に選ばれていました。結局、現在小学校から大学までのクラス会の万年幹事です。その上、大学のクラブのOB会の宴会なども勝手に企画するくらいですから、妻からも少々バカにされています。私と同じ学年でも私のクラス以外は同窓会をしたことがないというところもあって、たまに学年全体の同窓会なども企画してあげると、他のクラスのメンバーからも非常に感謝はされますが、それなりに負担も大変です。

先週の日曜日に、久しぶりで高校の同窓会を企画しました。永年お世話をしてるのですが、このところは私も仕事が忙しかったり、家に病人がでたりということで、久しぶりの同窓会でした。参加者は二十数名、それも男子校だったのでまったく色気もなし。場所は阪急桂の駅近くの同級生が経営している店で、日頃は女性客の多い創作料理店らしいのですが、こんなにたくさんオッサンばかりが来たのは、開店以来初めてだとか。遠くは千葉県や石川県などからも参加してくれて何十年ぶりのメンバーもいましたので、名前を言わないで会場へ入ってくると、髪の毛が無かったり、髭をはやしていたりと、最初は誰だかわからないメンバーも・・・・。といっても、もともと同級生ですから、自己紹介があるとすぐに思い出して昔話に花が咲きます。

昭和21、2年生まれですから誕生日が来ると62歳になります。みんな定年退職の時期で、これから残りの人生の過ごし方を改めて考える時期でもあります。まだまだ第一線で仕事をがんばる者、のんびり気楽な仕事に替える者、趣味に生きる者など、様々です。私もいつになったら気楽に過せるのでしょうかね・・・・・。

高校同窓会 同級生の方は写真⇒

「高校同窓会」 で見てください

●(241) 2008年5月26日

「キスをひく」

昭和40年ごろに高倉健が歌った「網走番外地」という歌がありました。先日、店での会話でその歌詞のなかに「キスひけ、キスひけ、キス暮れて〜〜」という部分がありますが、どういう意味かという話になりました。「キス」はお酒のことだということはみんな何となく知っているようでしたが、それ以上は分らないということですので調べてみました。

「キス」とは香具師(ヤシ)や的屋(テキヤ)の隠語で、やはりお酒のことをいうのだそうです。「好き」を反対にして「キス」だとか、また盃に唇をつける様から「キス」と言ったようです。ただ「ひく」ということはどういうことなのでしょう。今では酒どころ「灘」といえば有名ですが、江戸時代には最も好まれた酒は、伏見でも洛中の酒でもなく、当時名を馳せた「伊丹」や「池田」の酒だったそうです。当時「灘」はまだ酒どころとして登場してなかったらしい。江戸へ酒を運ぶために便利なようにと、「伊丹」の造り酒屋が次第に海に近い「灘」の地に移ってきたようです。ということで当時は酒といえば「伊丹」をさしたようで、酒のことを「伊丹」のミを省略して「イタ」とも言ったらしい。「板」は挽くものだから、「酒を飲む」ということを「イタをひく」と言ったようで、その「イタ」が、もとの「キス」に変ったということらしい。なかなか「風が吹けば桶屋が儲かる・・・・」みたいな回りくどい話ですが。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

先週の妻の検査結果は非常に良好。肝臓数値が少し悪いようですが、しばらくは治療もなし。店に出ています。

●(240) 2008年5月19日

「東山のシイの増加」

18日は朝から思い切って庭木の剪定をすることに。今頃の時期はわずかの間に新芽が伸び放題、おまけに虫がついて大変です。毎年、大した手入れもしないのですが元気に育っている木々の生命力には驚かされます。

昨年の7月23日のNo.197で東山に常緑樹シイの木が勢力を伸ばし、山の景観がよくないということを書きました。今年もそのことを書こうとしていると、たまたま17日土曜日の新聞にも「東山 新緑まだら」という記事が載りました。シイは5月のこの時期、十センチ程の細長い花を一斉に咲かせるそうで、そのために山が広い範囲で黄色くなってしまいます。東山ではこの80年の間にシイが4倍にも増えたそうです。マツ枯れなどによる松の減少と、マキや炭の利用が減ったための結果です。私の印象ではこのところ東山だけでなく、山科や宇治の山でもこのシイが相当な勢いで勢力を拡大しているように思います。今年も若干時期が遅くなったのですが先日その写真を撮ってみました。去年の写真よりかなりひどくなっている様子が分ります。京都市もいよいよ改善のため東山の樹木分布の整備をするようです。来年はもう少し早い時期に写真を再挑戦。

将軍塚から清水山にかけての、まだら模様

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

再入院してからの妻の病状については詳しく書きませんでしたが、落ち着きましたのでご報告を。肺がん完治で喜んでいたのですが、そのあと脳へ転移していることがわかり放射線治療のため2週間ほどの入院をしました。その結果、病院の方でも驚くほどの回復で今は店にも出勤しています。これからあと、通院で薬剤治療をするようですが、多少の体力低下はありますが元気にしています。

●(239) 2008年5月12日

「砥の粉」

前回は私が若い頃に仕事でレコードを作っていたということを書いていましたが、私の住んでいる山科は私も知らなかったのですが明治から大正時代に、日本のたくさんのSPレコードを作っていたということです。当時のレコード盤の主素材は砥の粉で、レコードの音質は砥の粉の品質で決ったそうです。山科で見つけられたレコード材料の「キリコ」という砥の粉は、他のものとは比べられないくらい非常に優れたものだったそうです。

砥の粉といっても若い人は知らないでしょうが、砥石を切り出すときにできる石の粉末で、木を塗装する際の表面仕上げとして使われるもので、私たちの学校時代の木工工作の時には使っていました。一時は国産の砥の粉の90パーセント以上を山科で作っていたほどですが、現在は砥の粉もほとんど使われなくなって自宅近所にも数軒の工場が残っているだけです。

連休中に客人と東山七条の総本山智積院に行ってきました。長谷川等伯の国宝障壁画と名勝庭園が見どころです。山内では、たまたま次週行なわれる法要行列の御輿の担ぎ手のお稽古中。

智積院の庭園 法要の御輿の練習

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

前回は連休中でこのページの更新がかなり遅れていたのですが、入院中の妻から「ちゃんと書かないと私の様態が相当悪いのでは、と心配されるやないの」と叱られました。当方としてはあまりテンションが上がらないのですが、とりあえず続けて何か書くことに。

妻は来週半ばまで放射線治療のため入院していますが、いたって元気で先週末も外泊許可をもらい金、土は店に出勤。また日曜日には美容院へ行って、そのあと知り合いの書道の展覧会へ行ったりと動き回っていましてたが、さすがに久々の娑婆の世界は疲れるようでした。

●(238) 2008年5月5日

「マーキュリーレコード」

妻が今月半ばまで治療のため宇治の病院に入院しましたので、また連日の宇治通いとなりました。帰りにわざと遠回りで宇治駅から大久保方面に向って走ってみると、古びた「マーキュリーレコード」の看板と小さな工場跡を発見。そういえば38年ほど前にレコード製作の仕事を始めた頃は、この会社でレコード盤のプレスをしてもらっていたことを思いだしました。ここは最初の一年ほどだけで後は西宮の会社に変ったので忘れていたのですが、「マーキュリー」の看板を見て記憶が蘇り非常に懐かしく思いました。当時の関西の音楽サークル(オーケストラ、マンドリン、ギター、合唱など)の演奏会のレコードを作っていた頃を思い出します。

今年のゴールデンウィークは妻の入院と婆ちゃんの世話。といっても妻も結構元気なので病院で一人でいても退屈でしょうがないくらいです。私も夜はひとり酒でついつい度を過ごしがち。「気まぐれ日記」の内容も気力不足ですみません。

●(237) 2008年4月28日

「街風景」

すっかり春で新緑がきれいですが、我が家の垣根のサンゴジュの新芽は虫だらけで困っています。

先日、京都駅前に行ってみると京都近鉄百貨店が全部つぶされて建物がない。立て替えられてヨドバシカメラになるそうですが、1920年創業の丸物百貨店の時代から80年以上もあった大きな建物がないと景色が変ります。京都タワービルの北側の壁が丸見え。東本願寺方面を見ても見通しがよく不思議な景色です。七条警察の向うに現在修復中の東本願寺の御影堂の大屋根が見えます。この写真では分りにくいですが行ってみると驚きます。多分もう生きている間には見ることのない景色でしょう。

また我が家の横の川の中は「菜の花」の黄色で埋め尽くされていてきれいです。

京都近鉄跡地(左端は京都タワービル) 我が家横の川の「菜の花」

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

結局、妻は今日28日から来月14日頃まで放射線治療のため再入院ということになりました

●(236) 2008年4月21日

「鉄道遊び」

このところ時間的な余裕があれば信じられないような安いツアーパックがあります。先日も北海道3泊4日航空運賃付きで2万9千円というツアーに行ってきた人が十分満足できたという話を聞きました。また我々世代のヒマ人がJRの「青春18切符」を使ったという話。これは春休みなどに学生などがよく利用するもので、普通列車であれば24時間以内にどこまで乗っても2300円という切符(実際には2300円が5枚のセットで11,500円)。時間的に余裕があれば信じられないような安い料金で旅行ができるようです。

こんなふうにヒマがある方のためにおもしろい遊びをひとつ。JRでは東京、新潟、大阪、福岡などの都市圏では、「大都市近郊区間内の乗車券」という特例があり、ある駅からある駅へ行く場合、経路を重複したり、同じ駅を通らない限り、どのコースで行っても最も安い料金でよいという規定があります。これを使って鉄道マニアの間では常識なのだそうですが、京都駅から隣りの西大路駅までの切符120円を買って460キロ以上列車に乗れる技があります。京都駅から湖西線周りで琵琶湖を一周して、奈良から和歌山を通って大阪経由で帰ってくるコースです。

まず京都駅から湖西線で近江塩津へ、北陸線を米原経由で戻って草津へ、草津線で柘植へ、関西本線で木津へ、奈良線で奈良から桜井線で高田へ、高田から和歌山線で和歌山へ、阪和線で天王寺へ、環状線外回りで大阪駅へ、そして東海道線で西大路ということになります。通過県は京都、滋賀、三重、奈良、和歌山、大阪という大旅行です。ただし途中下車無効ですので改札からは出られません。所要時間は10数時間ですので、お弁当でも持ってのんびりと挑戦されては如何でしょうか?

近畿圏で京都からのコースではこれが最長ですが、もっと簡単に京都-大津の切符を買って琵琶湖を右回りで一周してくるとか、京都から奈良-大阪周りで西大路までといったルートなど、いろいろなコースがつくれますので、ご自宅の近くの駅から新しいルートを考えてみられては如何でしょうか。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

前回に「妻、完全復帰」と書いてお礼を申し上げたところですのに、先週末の早朝に妻がダウンして救急車で病院に運ばれました。結局一日入院しただけで退院してきて来週からの検査に備えていますが、まだ原因が特定されていなくて何かと心配です。ということで今週の「鉄道旅行」は以前から書いていたものです。

●(235) 2008年4月14日

「妻、完全復帰」

妻は先日9日(水)ですべての治療を終了しました。思えば昨年の9月2日のコンサート翌日から入院して、抗がん剤治療を3ヶ月、12月は休んで今年1月に再度抗がん剤治療を1ヶ月。2月は休んで3月から放射線治療を先週まで1ヶ月しました。昨年入院した最初の3ヶ月間はほとんど副作用もなく、週末には店にもでられるくらいでした。そして11月末に退院してすぐ12月には高知をはじめライブやパーティーをいくつもこなし、連日店にも出勤していました。そして今年1月にはもう1クール念押しの抗がん剤治療をということになりましたが、このときはひどい副作用があり、かなりつらそうな毎日でした。そして最終はトモセラピーという最新機械での治療で元発部分に放射線治療をすることになって毎日宇治へ通いました。これで一応、全治療が終わり完治ということなのですが、多少体力は弱っているようですので、今後は体力回復に努めなければなりません。今後は再発しないように健康的な生活をして、定期的な検査をするようにといわれています。いろいろご心配頂いてありがとうございました。

今年は桜の時期に天候がよく、例年以上に長い間楽しませてもらいました。祇園新橋の桜も今年は特にきれいでライトアップ中は連日ラッシュアワー状態でした。街なかの染井吉野は散りましたが、これから山桜(里桜)、枝垂れ、八重などが咲いて、まだまだ桜が楽しめます。先日、大学時代の友人が来て、「このところの桜は本当にきれいですが、大学時代にも今のように咲いてたんでしょうか?」って。もちろん昔も今と同じように学校近くにはたくさんの桜が咲いていましたが、若い頃には楽しいことが多すぎて、本当の桜の美しさに気がつかなかったのかも知れません。歳がいくほどに桜の美しさが身にしみます。毎年、桜の頃は写真を撮ってしまいますが今年も1枚。我が家近くの大石神社の御神木でもある枝垂桜。

大石神社の枝垂桜

●(234) 2008年4月7日

「宇治」

先月から今月にかけて一ヶ月以上、妻が宇治の病院へ治療に行っていますので毎日送って行きます。待ち時間の間や、わざわざ早めに行って時間をつくったりして宇治の街をうろうろしていますので毎日が観光気分です。毎日いろんな道を通って行きますので宇治の地理にも詳しくなります。宇治も風光明媚で、宇治川の中の島や上流の天ヶ瀬ダムや吊橋のところなども素晴らしい景観です。世界遺産の平等院はもちろん、宇治上神社も世界遺産になっているのですが、宇治上神社などは静かにひっそりとありますので、平日などは世界遺産といっても人も少なく落ち着けます。宇治は源氏物語の宇治十帖の主な舞台で、今年は源氏物語千年紀ということで源氏物語中心にPRしています。行かれるときは茶店で茶だんごでも食べて、一日かけてゆっくり歩いて観光されるのがお勧めかと思います。

中の島から宇治川 宇治上神社 天ヶ瀬の吊橋

●気まぐれ日記No.15へ ●トップページへ 気まぐれ日記No.17

●掲示板へ