永源寺で「金子みすゞこころの世界」

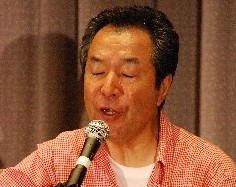

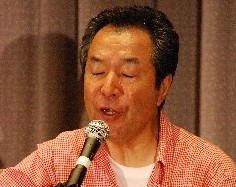

出演 Fuzz(藤山一男・由美) ゲスト 古川忠義(ギター)

妻、病気の中、なんとか大過なく乗り切れました。ありがとうございました。

●(204) 2007年9月10日

「FUZZコンサートin永源寺」

永源寺の産業振興会館「もみじホール」というすてきなホールでした。さすが、もみじの名所ということでホールの建物自体がもみじの形をした屋根になっているそうです。そういえば外から見ると、確かに五角形か六角形の突き出した屋根になっていますが、空から見ないとどんな形が分りません。途中の休憩時間には地元の池田牧場のご好意で有名なジェラートを来場者に無料提供というめずらしいコンサートでしたが、とても美味しかったです。ステージでは花束の代わりに地元のヒトミ・ワイナリー製造のにごりワインをいただきましたが、これもまた後日ゆっくり味わいたいと思います。

妻は気管支炎で前日も店を休んでいたくらいですから、演奏のほうは万全の出来ではなく申し訳ないことでした。妻は調子の悪い状態で声も出にくかったのですが、何とか気力で頑張って大過なく終了。本人としては体調不充分で悔いが残っていることと思います。

帰りに永源寺も観光してみたかったのですが、妻があいにくこんな状態でしたので、また後日に時間をとって来てみたいと思っています。いつも紅葉の時期は大混雑のようです。

珍しく当日の写真をたくさん並べてみました。私の大学時代の友達がいつも来ては写真を撮ってくれています。今回もご夫婦でわざわざチケットを買って・・・。ありがたいことです。その彼の写真です。

永源寺コンサート

このコンサートのページを作りました

Fuzzコンサートin永源寺

このコンサートを企画してくださったポコ・ア・ポコの会HPにもたくさん写真が掲載されています。

http--www.e-pocopoco.com-

●(203) 2007年9月3日

「妻倒れる」

要介護の母と入院中の妹の見舞いで忙しい毎日が続いていたのですが、妻までが入院することになってしまいました。このひと月、気管支炎でよく咳きが出ていたのですが、医者へ行って看てもらうと肺炎をおこしていて絶対安静、即刻入院とのこと。でも9月2日は滋賀県の永源寺でライブが決っていましたので何としても行かなければと、点滴をしてライブへ。結局、翌日の3日から入院することになりました。先週も妻は休みがちな毎日で、私とバイト嬢とで何とか乗り切ってきたのですが、今週はもっと大変なことになってしまいそうです。

今回のことで、身体に変調を感じた場合はできるだけ早く専門の医師に看てもらうべきと思いました。妻の場合も安易に考えていたこともあるのですが、最初は近所の耳鼻咽喉科へ。その次も近くの診療所ですが、そこは消化器系が専門の先生だとか。ということで肺炎としての処置はかなり遅れたように思います。そのあと親しいお医者さんのところへ行ったのですが、その時点ではかなり症状が悪化しているとのこと。たぶん最初から呼吸器系の専門医に看てもらっていればこんな大事にはならなかったのにと反省。

●(202) 2007年8月27日

「生活のリズム」

長い間、夜の仕事をしていますので、それなりに夜型の生活リズムができていたのですが、母の介護をしていました妹の入院でリズムが狂ってしまいました。今はすべて母のペースで動いていて、ほとんど自分の時間がありません。母のスケジュール表には食事のこと、妹の病院の見舞いくらいしか書いてないのでしょう。最近は、妻が店へ行くときに「送ってゆく」というのも加わりました。といってもただ車に乗ってついてくるだけです。その他は銀行でお金をだしてくること、薬をもらいに病院へ行くことくらいです。私は毎日の食事、妹の病院見舞い、買い物のつき合いとあわただしく一日が過ぎてゆきます。

母は家にいても一人で放っておくと何やかやと呼びにくるので、私が出掛けるときはほとんど一緒に連れて行って、夜も私が母と一緒の部屋で寝ることにしています。でも朝は早くからゴソゴソしていて結局8時頃には起こされてしまいます。母は朝食をすると、もう病院に行かなければと着替えて玄関で待っています。病院から帰るとすこし昼寝をして、また玄関で妻を送るために出かける準備です。帰ってくると夜の食事のことでもう頭が満杯。食事が終るともう寝る準備です。このところはテレビも見ないし音楽も聴かない、もちろん新聞も本も読まないので、食べることしか興味がないのでしょう。私が本屋やカメラ屋、楽器屋やレンタルショップなどに行くときも車椅子に乗せて連れてゆきますが、新鮮な体験で刺激があって面白いようです。このところは母もそんな刺激でかなり元気にはなっていますが、またときおり大暴れする時も元気すぎて手を焼きます。

ということで全く自分の時間がない毎日ですが、母にはもう曜日の感覚がないので、店が休みの日曜日でも母との食事の後に「行ってきます」と、言って店に行ったふりをして2階にいれば自分の仕事をしたり、たまにこっそり飲みに行ったりもできます。(今は日曜日の深夜、2階でこれを書いています)

まあこの歳になると、15〜20分くらい昼寝をするほうが作業能率も上がるということのようですが、そんななか、妻が気管支炎をこじらせてダウン。来週の永源寺のライブまでには良くなってくれることと願っています。

●(201) 2007年8月20日

「理系と文系の生涯所得」

松繁寿和さんという先生が、理系出身と文系出身の大学卒業生の所得を調べた興味深いデータがあります。1998年の調査結果をまとめたデーターですが、調査対象は、ある国立大学の入学時の偏差値がほぼ同じくらいの、理系学部と文系学部を選んで、過去50年間の卒業生、数千人からの調査結果をまとめています。

それによると22〜30歳の平均年収は理系出身者529万円、文系出身者は451万円と理系のほうが上回っています。ところがそれ以降30歳代(31歳〜40歳)からは逆転して、理系739万円、文系969万円。40歳代では理系1112万円、文系1325万円。50歳代では理系1462万円、文系1615万円と、各世代で文系が200万円前後上回ります。大学卒業後の22歳から60歳まで働くと仮定すると、理系の総収入が3億8400万円、文系卒業者が4億3600万円ということになって、60歳の定年時で5200万円もの差がでるそうです。

我々、理系出身者の立場としては直接企業の利益を作るのは理系の人間で、特に製造業では理系人間の貢献度は非常に高いのではないかと思っていたのですが、所得とは結びついてないことは少々以外です。そういえば理系人間は技術系トップである研究所所長などにはなりますが、そこから経営陣に入っていけるかどうかは別の問題で、どこでも経営陣は文系のほうが多数を占めているようです。

また、その研究データによると企業の賃金体系の違いもあって、理系の就職先がメーカーであるのに対して、文系は金融関係が多いということもあるようです。それに理系よりも文系のほうが昇進しやすいとも書いてあって、30歳代で課長以上の肩書をもっている者は理系14%、文系36%。また50歳代で常務以上の役員の肩書をもつ者は理系19%、文系30%と文系が大きく上回っています。

もともと文系の学問が苦手であった我々は、文系の勉強で一番大事なのは記憶力だと思っていたのですが、それも少々間違いであったと認識。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

・このところ日本列島は記録的な猛暑で、京都も連日38度の日が続いていて街中サウナ状態でみんなバテ気味。そんななか先日は、店のお客さまである議員さんの祝賀パーティーに出席。出席者1000名という盛大な会でしたが、席が前すぎてテーブルは偉い人ばかり。私がよく知っているからと、高い席をとって頂くことが多いのですけれど気を遣います。

・大和大路七条の百日紅(さるすべり)並木の写真を撮りに行ってきましたが、今年は少し遅かった(8月16日)ようで、いい写真ではありませんので控え目に・・・。

百日紅並木

●(200) 2007年8月13日

「合唱のステージ」

私の卒業した大学の混声合唱団が今年で第50回定期演奏会という節目で、12月9日にOBとの合同ステージをすることになっています。OBは今年の初めから月2回の練習が始まっていて、私も参加呼びかけ人の立場ですから10年ぶりに行っています。4月まではほとんどの練習に出席していたのですが、5月は私どもも毎週のように地方のライブがあって参加できませんでした。ところがその5月末から状況は一転、妹の入院と母の介護でほとんど参加できなくなってしまいました。それまで家ではまったく予習していかなかったのですが、今後は家でも多少は練習しなければと思っていますが、なかなか実行できていません。

運営スタッフは当初から家でも自習できるようにと、各パートごとに練習用の音取りCDを作ってくれていますが、今回の曲は全体で30分以上もあって全曲が休みなしにつながっています。そのうえパート毎が2つに分かれ全8パートになっていますので8パート分の音取りCDを作っているわけです。さぞかし大変だろうと思っていたのですが、このところはいろんなハイテク機器があるもので、楽譜をなぞってゆくだけで音符を読み取って入力してゆくようなワザがあるようで感心してしまいます。

10年に一度の合同ステージで、前回も丁度コンサートホールができた年に大ホールを使ったのですが、今回も同じ大ホールでのステージになります。今や京都のクラシックの殿堂であるコンサートホールですが、あの場所はもともとは私の大学の敷地内ですので、OBメンバーには特に親しみがあります。このところはコンサートホールも申込みが多いので、なかなか希望日をとれないのですが、現役が12月の激戦の日曜日を引き当ててきましたのも強運です。

私も12月は地方のライブやホテルでのパーティーの仕事がたくさんあり、そのうえ婆ちゃんの介護もありますので、最終的にステージに立てるかどうかは疑問です。

ちなみに今回の演奏曲目は三善晃の「日本の四季」でピアノ2台の伴奏で、日本の唱歌、童謡などをまとめて編曲したものです。前回10年前はパイプオルガン、ハープ、ヴァイオリンを入れてフォーレの「レクイエム」でした。

●(199) 2007年8月6日

「ウスバカゲロウ」

先日から家の庭先にハグロトンボが何匹もひらひらと飛んでいるのを見て、昔よく見たウスバカゲロウのことを思い出しました。昔はウスバカゲロウもトンボだと思っていたのですが、そうではなかったようです。トンボのような薄いシースルーの4枚の羽根で、陽炎のようにユラユラと飛ぶ様子からウスバカゲロウという名前がつけられたようですが、子供の頃はちょうど夏休みの今の時期によく見ていたものです。

その後何年も経ってから、ウスバカゲロウの幼虫が、あの蟻地獄だと知ったときには驚くほど衝撃を受けました。蟻地獄は近くの神社などにいたのですが、地面にすり鉢状の罠をしかけて、そこへ落ちてくる獲物を食べる虫です。その罠は縁側下や軒下などの乾燥したところ作られていて、非常に細かくてさらさらしたした砂でできた噴火口のようなものでした。一度罠に落ちた蟻などは這い上がろうとして、もがいても壁が崩れて下へ下へと落ちてしまいます。そのうちにすり鉢の底にひそんだ地獄の主がでてきて餌食になってしまうのです。

地獄の主は体全体が土粒そっくりのシワだらけの虫でクワガタのような大きな手のような顎を持っています。蟻に限らず小昆虫、ダンゴムシ、クモなども餌食になってしまうらしい。蟻地獄は2,、3年かかってやっとサナギから羽化するようですが、ウスバカゲロウとして飛んでいるのはせいぜ1〜2週間のはかない命だと聞くと、いとおしく感じます。

蟻地獄は餌食が来るまでいつまでも忍耐強く待っているわけですが、そういう意味ではお客さまを待っている我々飲み屋と似ています。ただし蟻地獄は訪問者を餌食としているわけで、私どもは決して決してお客さまを餌食と思っているわけではありませんので、くれぐれも誤解のないよう。

●(198) 2007年7月30日

「店の年齢と寿命」

京都の老舗のお店はそれこそ何百年もの間続いているようなところがたくさんありますが、このところの世の中の動きは激しいので、時代に対応して存続していくのは大変ことのようです。旅館や料理屋さんなどのサービス業でも何代も続けておられるところはありますがクラブとかスナックとかの、いわゆる飲み屋は長くは続けていくことはできないようです。祇園でも30年以上も続けている店はほんの僅かで、私共もよく続いているものだと感心しています。

一般の企業は法人として何十年、何百年と存続してゆくこともできるのでしょうが、飲み屋は店の者とお客さんとのコミュニケーションが基本ですから、ママとかマスターとかの経営者とのつながりでお客さんがあります。それ故いつまでたっても客層はあまり変ってはゆかないものです。お客さんの社長などが跡取の息子さんを紹介して下さったりもするのですが、なかなか世代ギャップもあって続かないものです。客観的にみても親父の行きつけの店に馴染めないのはあたりまえです。料理屋さんなどは料理の味と雰囲気勝負ですから、多少コミュニケーションが欠けても次世代にもうまくつないでゆくこともできますが、飲み屋はそういうわけにはいきません。私共も35年も店をしているわけで、今やお客さんも50代から80代までが主流と、かなりの高年齢のお店になっています。

25年ほど前のことですが昔の923の店の近くに「杉ざかや」という居酒屋風の飲み屋さんがあって著名な映画監督、画家、文筆家など文化人や役者さんなどが来られるお店がありました。薄暗いお店でそこのママというか女将さんは多分80歳前頃のお歳だったでしょうが、一人で店をやっておられていて行儀、しつけなどに厳しく、連れて行って頂くには注意を受けないように少々覚悟して行かなければならないようなお店でした。ここなども女将さんの若い頃から、優秀な元気な若者が集っておられたお店で、歳とともに皆さんが立派な方になられたのでしよう。結局女将さんが亡くなられて店は終ってしまいましたが、いろんな著名人が思い出しては立ち寄られたお店でした。

923のような飲み屋は経営者と一緒に歳をとってゆきますので、店も歳をとり、やがて寿命がくるのでしょう。

●(197) 2007年7月23日

「東山のシイの木」

5月の新緑の頃にはもちろん山々が緑に映えて美しいのですが、この何年か五条通り辺りの東山の山に少し毛色の違う元気な木が増えていて新緑の季節になるといつも何という木なんだろうと気になっていました。するとこのことについて新聞に書かれていて常緑樹シイが東山に増えているとのこと。いわゆるどんぐりの木です。特に三条から五条までの東山でこの半世紀に分布が4倍になっているそうです。

シイの木は見るからに元気よさそうで、モクモクと爆発して煙が立ち昇るような感じに見えます。ちょうど新緑の5月には開花して小さな黄色の花をつけるのですが、これが黄茶色で新緑の山の中に茶色の木が点々と目立って山はまだら模様になっています。シイの木に罪はないのですが緑の山の木としては少し色合いが違っていて、まったく知識のない私などでも気が付くくらいですから、かなりの違和感があります。平安時代から文学に詠まれた美しい景観がこのままでは失われてしまうと今、問題になっています。

もともと京都盆地は平安京造営以降アカマツ林が多かったらしいですが昭和30年以降、薪炭利用が減って広葉樹やシイが拡大し、植林されたヒノキなども次第にシイに置き換わっていったようです。その上、昭和50年代からマツ枯れ被害が広がったこともあってシイの拡大が加速したらしい。今は東山の西側に多いのですが、しだいに東側にも増えているとかで、山科側から見ても確かに増えていますが今後どうするのでしよう。

写真を撮ってみましたがカメラの性能、撮影ポイント、写真の技術もあって、まだら模様はちょっと分かりにくいです。一番分りやすい来年の5月頃に再度挑戦してみます。

五条坂の陸橋の上から東山。(左手下は清水寺の塔です)

●(196) 2007年7月16日

「テニスの科学」

以前一生懸命テニスをしていた頃は、どうしたら上手くなれるかといろんな本を読んだものです。もともと理系思考の私などはいろんなスポーツをしても上達のためにはいつも理論を考えてしまいます。もともと大した運動神経もないのに理屈で考えてしまいますので頭デッカチのスポーツマンになってしまいます。多分、名プレイヤーは自身の持っている先天的な運動センスで勝負しているわけで、細かい理論などは必要ないのかも知れません。下手な者ほど道具にたよったり、理論書に頼ったりしているのでしょう。

そのころのテニスでは、たまたま見つけたヴィック・ブレーデンのトップスピン理論の本に心酔して実践していたのですが、それはそれで結果を含め私なりに納得できるものでした。また当時、三浦公亮(宇宙科学学者)、蝶間林俊男(運動生理学)共著の「テニスの科学」という本がありましたが、これがなかなか面白いものでした。その本ではテニスのポールのインパクトの瞬間のベクトル的分析や、ボールの回転と空気の抵抗などの物理的解析、ゲームの組み立て方の理論などを私の好きな科学的、理論的に数値を駆使して書いたものでした。

その本の中でもテニスは絶対に強い者が勝つという理論はなかなか面白いものです。もちろんスポーツで強い者が勝つというのは当たり前なのですが、それは実力に大きな差がある場合のことです。例えばプロ野球のチームと高校野球のチームが対戦したら間違いなくプロが勝つ。大相撲の幕内と幕下が対戦しても同じことです。しかしプロ野球チーム同士、プロサッカーチーム同士、横綱と平幕が対戦した場合などには絶対にどちらが勝つとはいいきれません。

例えばA選手(チーム)とB選手(チーム)の1ポイントをとる確立を0.6対0.4としましょう。野球なら6対4、相撲なら6勝4敗ということで、かなり実力が伯仲した状態ですのでどちらが勝ってもおかしくありません。ところがテニスというゲームは4ポイント先取で1ゲーム、そしてそれを6ゲーム先取して1セット、そしてそのセットを3セット(5セットマッチの場合)や5セット(7セットマッチの場合)先取して勝敗を決めるわけです。このような設定が絶対に強い者に勝たせてしまうという理論です。

細かい計算方法は省略しますが、デュースの場合などを含めてすべての確率計算すると、この少しだけ強いA選手が1ゲームをとる確立は0.736で、B選手がゲームをとる確立は0.264ということになるようです。それが1セットをとる確立となると、Aが0.966、そして3セットをとる確立はAが0.997。5セットとなるとAが0.9996、Bは0.0004ということで圧倒的な差になってしまいます。

テニスというスポーツはわずかでも力の上の者が確実に勝つようにできているスポーツということです。ということは白熱した試合を見せてくれているトッププレイヤーほとんど実力の差がないということなのでしょうか。

●(195) 2007年7月9日

「ウィンブルドンテニス」

この一週間は半ボケ婆ちゃんこと、ワガママな

我がママが大暴れで、夫婦共々身も心も疲れ果ててしまいました。婆ちゃんの心配をしながらも夜中に店から帰宅すると、このところ丁度ウィンブルドンの白熱したゲームをしていて、テニスに明け暮れていた頃を思い出してついつい見てしまいます。

昔は仕事も気楽で体力的にも元気で時間的な余裕もあったのでしょう。深夜というか早朝までスイカなどを食べながらゲームを見ていて、翌日はまた昼からテニスに行くというような生活をしていたものですが、今は疲れと歳のせいで30分も見ているうちに寝てしまいます。

今回ウィンブルドンの先週の試合では女子のビーナス・ウィリアムズが復活優勝ということでしたが、その当時一番よく見ていたのはジミー・コナーズ、ビヨン・ボルグ、ジョン・マッケンローの時代。そのあとレンドル、ベッカー、エドバーグの登場した頃。女性はクリス・エバート、マルチナ・ナブラチロワ、トレーシー・オースチンなどの時代からシュテフィ・グラフ、モニカ・セレスなどが台頭してくる頃です。

テニス界がオープン化されてから約40年らしくて、その中で感動的なゲームはいくつもありましたが、何といっても一番の名勝負としてあげられるのが1980年のウィンブルドンの男子シングル決勝のボルグ対マッケンローの試合と言われています。この試合のことに関してはまたいつか書いてみたいと思いますが、私の記憶に残る試合としてはデビスカップ(国別対抗戦)の84年の日本対中国戦で福井烈対劉樹華で4-6、4-6、6-2、12-10、7-5で破った長時間の死闘があります。今のルールではどうなのか知りませんが当時のデビスカップは、各セットともタイブレークなしでしたので、それこそ何時間もかかる試合があったようです。そのうえ出場する選手は国の威信と名誉を背負って戦っていたわけですから、その責任からくるプレッシャーは相当なものだったようです。

当時、何度かその福井さんにレッスンをして頂いたり、一緒に食事に行ったりしましたがその激闘の試合のことについては、聞いてみたいと思いながら一度も聞かなかったことは今では非常に残念な気がしています。ウィンブルドンの解説で福井さんの声を聞いているとついついいろんなことを思い出して書いてしまいました。

●(194) 2007年7月2日

「年年歳歳花相似たり」

あたりまえなのですが毎年その季節には同じようなことをしているわけです。今の時期、私は庭木の剪定と殺虫剤の散布、妻は私の好物である紫蘇ジュース、梅ジュース、新生姜の酢みそ漬けなどの作りなどで忙しい毎日です。その上一番大変なのは山椒の実とりです。今の時期に一年分の「ちりめん山椒」用の山椒の実をとってアク取りをして冷凍保存しているのですが、紫蘇や梅に比べて山椒は旬の時期が短いのであっという間に売り場から消えてしまいます。このわずかの間には私も手伝うことになります。今年の我が家は介護老人のうえに病人が増えましたので、ひまを惜しんで山椒とりに頑張っていると肩もコリます。

毎年のことながら我が家の胡蝶蘭も先月から咲いて、もう満開を過ぎてそろそろ終わりに近づいています。たくさん咲いて豪華な気分ですが、その花の写真をゆっくり撮る間もないような状況でもったいないことでした。その一部を妻が台所で水遣りの時に写していましたのでご紹介。

そしてもう7月に入ってしまい祇園祭も始まり、1日にはお稚児さんの「お千度の儀」が行なわれたようです。

昨日から半ボケ母が大騒ぎしてくれまして、更新が一日遅れてしまいました。スミマセン。

我が家の胡蝶蘭から

●(193) 2007年6月25日

「半ボケ母」

長い間、母の面倒を看てくれていました妹の突然の入院で我が家の生活もガラリとかわりました。毎日の食事の準備と食事の付き合いは当然なのですが、時々妹が入院したことを忘れて名前を呼んで家中を探しまわったりすることがあります。元気な昼間に何度も丁寧に妹が入院していることを言いきかせているのですが、それでも夕方などにうたた寝をして起きた時などには忘れてしまうことがあります。家の中には「文子は病院に入院しています。みんなで頑張ろう」という張り紙をたくさん作って各部屋に貼るようにしました。寝起きの時には必ずこれを見るようにと言いきかせて最近はかなり改善されています。もう今年88歳ですので自分自身の衰えも自覚してはいるのでしょうけれど、何かにつけ母として頑張ろうとしてくれるので困ってしまうことがあります。

私共は先月から長い間休みなしの毎日が続いていたのですが、先日やっと落ち着いて久々の日曜日。今日の夕食は何にしようか、どこへ食べに行こうかと思案していると突然近所の弁当屋さんからデリバリーが届く。鳥のから揚げ、ハンバーグ、トンカツが入ったような洋食弁当が4つも。我々が何を食べようかと考えているうちに母は気を遣って電話で注文してくれたようですが、このような弁当は食傷しています。結局その日はその注文品を中心につまみを作って味気ない食事をすることに。母としてはこういうものがご馳走と思っているのでしょうが、厳重注意して反省を促す。またまた翌週も外へ食べに出かけようと予定していると、ちょっと目を離したすきに中華屋さんに電話をしていたらしくて鳥のから揚げ、子えびの天ぷらなどが大量に届く。結局それらは食べずに、近所へ出かけることに。母親としては我々がいくつになっても子供だという感覚があるのでしょう。何か食べさせてあげようという気持なのでしょうが、当方としては全く迷惑なことです。

かなり以前に親しいお客様でこんな話がありました。当時は室町の大きな会社だった社長で当時50代でしたが、たまたまお母様と二人で八瀬からケーブルで比叡山に行かれるご用がありました。そのときにお母様がケーブルの切符を買いに行かれて、窓口で大人1枚、子供1枚と言われたらしいので社長は仰天したとか。息子はいくつになっても母は子供としか見ていないのかもしれません。

●(192) 2007年6月18日

「多忙な一ヶ月が終了」

やっとやっと諸イベントが終わり少し落ち着きました。よくよく考えてみると5月のゴールデンウイーク以降の日曜日はすべて仕事で日曜ごとに、高松、鹿児島、京都北区の小学校、早稲田大学OB会の仕事と続きました。またその間に名古屋御園座でのカラオケ全国大会での審査員、関西学院大学のOB会での演奏、私の大学の同窓会、書道の展覧会、日本画の展覧会、カラオケのレッスンなどと盛り沢山でした。それらが無くても923自体も5月末から6月半ばまで、ある宗派の定例議会かあって毎日たくさんのお寺さんが来られて、この期間は一年のうちでも12月の次に忙しい期間ではないかと思うくらいです。

その上、鹿児島ライブから帰ってきた時に永年、半ボケ母の面倒を看ててくれていました妹が倒れて入院しまして、その看病と母の介護とで大変なことになってしまいました。大体もともと私自身、いくつもの仕事をいっぺんにすることのできないタイプの人間ですので、こんなにいろんなことがあるとパニック状態です。昔のように気楽にしていた頃と比べると、今は連日走りながら生活しているような状況で、今までの人生の中でこんなにあわただしい一ヶ月はなかったのではないでしょうか。

先週で宗議会のお寺さんも地元へお帰りになり、対外的なイベントも終わりやっと一息ですが、病院と介護の仕事は続きます。妻も私も相当なグロッキー状態。

●気まぐれ日記No.12へ ●トップページヘ ●気まぐれ日記No.14へ

●掲示板へ