「暑さ寒さも彼岸まで」

ついこの間、藪蚊にさされながら、お盆の送り火をたいたというのに、澄みきった空に浮かぶ白い雲も、木の間を渡る風のささやきも、

いつのまにかもう夏のそれではなく、爽やかな秋の匂いを漂わせ、彼岸会

もつい二、三日前におわりました。

彼岸とは正確には「到彼岸」、彼の岸に至るということで、「彼の岸」がある以上当然「此の岸」もあるわけで、理想の世界、悟りの

世界が彼岸なら、現実の世界、迷いの世界が此の岸ということになります。

此の岸、即ち娑婆には怒りや悲しみ、悩みや苦しみがうずまき、欲と欲とのからみ合いによる罪悪も絶えることがなく、まさに

五濁悪世

ということになっております。

このような世界に生きておりますと、何とかして現実のみにくい世界から逃れて、病.貧.争のない清浄な世界に住みたいと思うのが

人情というもので、このような考えから「彼岸会」の行事も始まったのだといわれます。

この彼岸会の行事は古くは平安初期の頃から朝廷で盛んに行なわれ、くだって江戸時代には広

く庶民の間の年中行事となったようです。

そして今日では彼岸参りといって、ご先祖様のお墓参りをしたり、お坊様を家に招いてお経をあげて頂き、私達が生きてあることは、

先祖のあらゆるもののお陰だという認識を深めて、ご先祖様に感謝する日となりました。

言いかえますと、お彼岸にご先祖様を思い出さない人達は、自分が子供達から忘れ去られる運命にあるということになりそうです。

今私達がこうして元気に暮らさせて頂いているのは、すべてご先祖様のお陰だということを思い出すところに、日本人の幸せがあるよう

に思います。

ことに私のように死ぬかも知れない大手術をしたことで、死と向かいあった人間には、ご先祖様の霊によって「生かされている命」

を実感としてとらえ、生きていることの素晴しさをしみじみと味わわさせて頂いた瞬間がありました。

更に私には、ご先祖様によって生かされているという強烈な思いが常に頭からはなれない別の理由があるのです。

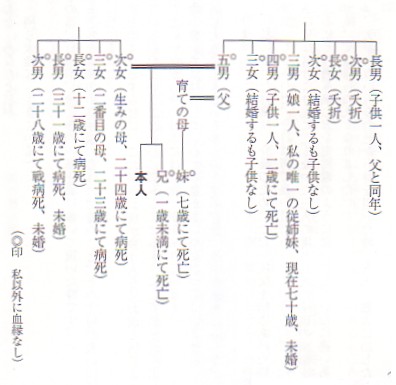

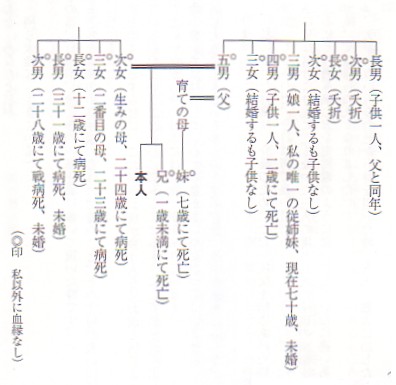

私を生んで半年後に二十四歳で亡くなった生みの母、体の弱い赤ん坊だった私の面倒をみるために父と結婚することになって八か月後

二十三歳で亡くなった叔母(母の妹)、そして私の結婚をみとどけて五十七歳で亡くなった育ての母、更に私の実兄は一歳、異母妹は七歳

でこの世を去ってしまったことを考えるとき、成功率50パーセントの手術にあえて挑戦し、以前にもまして健

康な体を頂いた私には、この五人の母兄妹が、自分達の命をちぢめてその余命を私にくれたとしか思いようがないのです。

春秋のお彼岸に、私はこの五人のお葬式の時に飾られた写真を並べて御仏壇の前で手を合わせます。

そしてもう一人、私に最も強い感化を与えた父に対しても、心から有難うございましたと手を合わすことにしています。

八人兄弟の末っ子だった父は、三歳で父を十五歳で母を亡くし、親子程年の違う長兄に引きとられ、父と同じ年の甥と一緒に学校に

通い、兄嫁に冷たくされながら苦労して慶應義塾の理財科(今の経済学部)を首席で卒業、三井銀行に入社、先輩の紹介で幸福な結婚生活

に入ったのもつかの間、三人の妻と二人の子供に先立たれ、自分も又四十歳で結核にかかり、戦争中の約二年問を病床に臥したりと実に様々な人生を経験しました。

そのような人生の中で、きっと宗教的にも非常に深く考えさせられるところがあったに違いありません。

考えてみると、今私が演じている人生劇の中で使用している大道具・小道具は、その殆んどが父が私のために造っておいてくれたもの

で、私が今こうして下手な文章を書き、彫刻をつくり、又偉そうに人生を語れるのも、総て父が生前私のために用意してくれていたもの

ばかりです。

これらの人道具・小道具がなければ私が演ずる人生劇の舞台はおそらく無味乾燥なものになっていたに違いありません。

その父が最後に私に言った言葉は、介護のためにただ一度父を抱きあげた時、私の耳元でつぶやいた「修一に抱いてもらった、今日は何

て良い日だろう」というものでした。

その一言の中に父は自分より先に亡くなった三人の妻と二人の子供の面影を思い浮かべ、ただ一人の肉親である私との過ぎ来し方を

走馬燈のように思い出していたに違いありません。

それから二日後、父は帰らぬ人となりました。

昭和三十七年、父がいろいろな会社から身を退いた時、友人、知人に出した挨拶状には、

「今後は田園調布の草廬に遁世し絵を描いたり

へぼ碁を打ったりして静かに余生を送る積りです

忘れるもよし想い出して御訪ねくだされば更によしです

重ねて御厚情を感謝いたします さよなら」

肩の荷を

おろして峠

青葉か那

とありました。

「憂いのない人生はあり得ない、憂いをたくさんかかえて、しかも憂いのない生活を送ることこそ、学ばねばならない生活の術である」

とヒルティは言いました。

実にいろいろな苦労を堪え忍んできた父は、おそらくこの頃から一種の悟りの境地に達していたのではないでしょうか。

私のように多くのご先祖様から御守りを頂いている男はそうざらにいるものではないと思います。

その御恩に報いるためにも、常に「心に彼岸」を求めながら、ご先祖様の霊をお守りしなければと切に思うのです。

合掌 (1996.8)