![]()

1.雪山での行動食

|

自分が食べる予定でした 同程度のカロリーかと思っていましたが、 |

|

行動食のカロリーが少なすぎるとのことで、(お腹がすいた気はなかったので)言われた時は意外でしたが、確かに一理あります。

行動食に、コンデンスミルク、マヨネーズ(小さいのがなく、大きいのを持っていったら、コンデンスミルクを勧められました)などが何かとお勧めとのことです。カロリーだけでなく脂質も考える。あとはつまみのようなものも、行動食に良いとのことです(塩辛いものだと、のどが渇くなどありますが)、良いとよく聞くのはナッツです。

======

成人が通常のペースで登山をする時のエネルギー消費量は

体重60kgの人が20kgのザックを担いだ場合で

1時間あたりエネルギー消費量540Kcal

8時間登山をすると4320kcal

登山中は1時間につき180〜270kcalのエネルギー補給が必要。

======

山と渓谷社 ヤマケイテクニカルブック 登山技術書 縦走登山 p44より

という意見もありますが、これを真に受けると休憩の間中、食べていることになってしまいます。睡眠時間のようなもので、理想値を頭の片隅にでも入れておいて、その場その場に応じて対処していくしかありません。睡眠時間のように、自分をよく知り、自分に合った方法を自分の中で作っておきましょう。一般論はありますが、絶対な正解はありません。行動食は重要ですが、変にとらわれず、臨機応変に、自分の行動食をヴァージョンアップしていきましょう。(後日談)この睡眠時間という比喩を思いついた時は、自画自賛したものでしたが、よくよく考えると、行動食は事前に準備が大いに可能ですが、睡眠時間はその時になってみないと何とも言えません。ある程度この比喩は当たっていますが、当たっていない部分もあるということです。

|

コンデンスミルクを持っていけば 雪にかけるだけで (雪の量が多すぎ、後ほど減らしました) |

2.雪山での食事

| 長期山行の食事 | ||||

| 2014年5月3−5日 | 3日夕食・麻婆春雨 | 4日朝食:グラノーラ | 4日夕:野菜たっぷり肉団子丼(下記) | 5日朝:ラーメン |

これを書いた経緯

2014年5月北ア・双六岳

4日の夕食:(担当:自分)。自分の中で、食事を後回しにしていたところがあり、3日目の食当になったとき、困った。当初は、安直なカレーにしようかと提案したら、煮るのに時間がかかるし、食器も汚れるので、カレーはout。何かないかと、山の食事の本を読んでいたら、材料の欄にアルファ米とあり、フライパン等も使わず、自分にもできそうな「野菜たっぷり肉団子丼」が見つかる。(後日談)どちらかというと単独行者向けで、今回のようなテントの中で4人程度の人数に作るにはあまり向いていない気がした。さらに、自分のミスですが、材料にもあったキムチを忘れる。味付けが、肉団子のみで薄味だった。レシピに調味料は書いてなかったが、基本的な調味料ぐらい持って行くべきだった。そして、レシピがあるから事前に試し作りしなかったが、レシピを家に忘れた。山に行っている割には、自分の中で食事の知識が蓄積されていない、反省。他の皆さんが食べてくれて良かった、ありがとうございます。M上さん、食当代わっていただきありがとうございます。

冬山での食事

手短にできる

アルファ米使用なら、アルファ米にあったメニューを

持って行く調理器具に合ったメニューを(フライパンを使う料理が多く載っている、料理本有り)

単独行者向けのメニュー有り、テントの中で大勢の料理に適したメニューにした方が良い場合もある。

基本的な調味料は持って行った方が良い。

3.水作り

雪を集めて大きなビニール袋に入れ、テントの入り口に置きます。少し水を入れたコッヘルを加熱し、そこに集めた雪を入れていき、水を作っていきます。学生の頃、そして以前いた会では、ろうとを使って水を濾していましたがスズランでは直のようです。

|

|

| 冬のテントの風物詩(水作り) | ろうとを使って |

下の写真にあるように、すぐ近くに沢があるテン場は、雪から水を作らないでよいです。沢の水が汲めればラッキーで、汲めないこともあるので当然その分の燃料は持っていく。

| テン場近くの沢の水が汲めます |  |

4.テント泊

テントのポールを組み立てる時、本体の布の上で組み立てれば、ポールに雪がつかず、しまう時に楽

|

|

| 外で宴会 | 一日の行動が終わり |

雪の上に直にのらない。腰を下ろす時も、極力、ザックの上にのるようにする。

テントの隅にザックを置き、そこに座るようにすると、テント内で広く使える。

テントは、通常ならフライ+テントですが、冬では(1)風の強い場所はフライはそれほど良くない、(2)軽量化、(3)防寒、などから、テント+内張りの方が良いときもあります。天気、地形等により判断。

|

荷物の整理:使わない荷物等はザックに入れて外に出す(この場合、シールは使わないけど、凍って使えなくなるのでテントの中へ)という人もいれば、すべてをテント内に持ち込む方もいます。場所や天候を考えて臨機応変に。

テントの中では、多くの時間が水作り。お酒は、昔ほど飲まなくなってました。昔の癖で多めに持っていきたくなりますが、持って帰ることになるだけかもしれません。

事前にヘッドランプが使えるかはもちろんのこと、長期山行では、新品の乾電池を使うべき

2013年2月23−24日 雪山テント泊より

1週間前、カモシカで、テントのおおよその値段を見る。4万円前後、なんとかなりそう。他の方にメールで4万円予算で、良いテントがないか聞く。特に、返信なし。ミーティングでF川さんより、標高2000m以下ならテントは特にどれでも良いといわれる。

カモシカへ行き、店員さんに、「2000m以下の雪山に使いたい」というと、エスパースのマキシマムナノを勧められる。次に、内張りを選ぶか、フライを選ぶか聞かれる。しまった、予算オーバーだ。他の方から返信がなかったのはそういうことなのか。内張りは保温効果はあるけれけど、雨が降った時は良くないとのこと。予算オーバーですが、テントとフライを購入です。

|

15:40 スキー場の方にも邪魔にならない場所で設営 |

自分の力量で、テント泊を問題なく行うとなると、難しいところは行きたくなく、難しいところを避けるとなると、どうしてもスキー場ゲレンデ近くとなってしまい、ゲレンデ近くだと、パトロールの監視等あり、テント泊に慣れていない自分が「ああでもない、こうでもない」とうろちょろすれば、絶対パトロールの人から怪しまれる(自意識過剰)。ベテランの方から見れば、答えはたくさんあるのに、どんどん自分で自分の可能性を狭めていってしまって、結局、ゲレンデから少し外れた平地にテントを張りました。少数点以下の掛け算は、かければかけるほど、小さくなっていく、1を少しでも超えれば、かけた分大きくなっていく、1を超えよう。

|

|

| 近隣の視界からも離れて | 水辺からも離れて |

設営場所が決まったら、スキー板を履いたまま、雪を踏み固め、雪が締まってきたところで、スキー板を脱いで再度踏み固める。スキー板を脱いで踏み固め終わったら、テント設営。テントの入口は風下にして、次に入口の前の雪を掘ったら深く掘りすぎて(膝まで→ひざ下くらい)逆に使いずらかったです。

まだまだ時間があるので、水つくりの準備のために大きなビニール袋に雪を入れて、その他トイレなどを作って、4時ころテントの中に入りました。すぐ近くを川が流れていたので、その水を汲むというのも有でしたが、時間もあまっていたので、2リットル強の水を作りました。トイレのため、何度かテント外に出るたびに、テント周りの除雪をする。

M上さんのマーボ春雨は簡単にできてしまって、8時ころ寝ました。2−3人用のテントに、2人でしたが2人では広すぎました。

【今回の服装】ゲレンデスキー装備に、テント内では防寒着プラス、寝るときはシュラフカバー+インナーシュラフ+3シーズンシュラフ+テントマット+エアーマットでちょうど良かったです。

| 6:35 朝のマイテント |  |

=============================

テントを設営するために

雪山テント設営に不向きな場所

1.稜線の強風地帯

2.谷筋や雪が吹きだまる場所、雪斜面の途中(雪崩を避ける)

雪山テント設営に向いている場所

1.稜線の風下側

2.緩やかな尾根

3.大きな木が生えている周囲

|

| テントを設営するために |

場所を大きく絞り込んだら

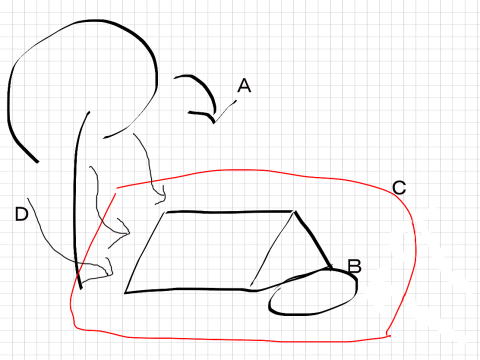

テントを設営するために、右のイラスト(?)で

A:樹林帯の場合、上部からの雪塊の落下が来ないような場所を選ぶ

B:テントの入り口は、掘り下げる

C:降雪時は、雪かきをするので、その分のスペースを作っておく

D:テントの入り口は、風下側

雪山の生活術

1.トイレは風が当たらないよう深く掘り下げる

2.ポリ袋(40リットルくらい)を数枚持って行くと便利

===============================

5.ツエルト泊

|

15:50 ツエルト設営(手前が自分のツエルト) |

ツエルト設営ですが、当初、ストックをツエルト入り口の先端に接地する形でやろうとしたら、どうも不安定で、S野さんが、ロープを張るのを見て、「そういえばそうだ」と思い、自分もロープを木と木の間に張ったら、ツエルトらしい設営になりました。自分の一人用ツエルトは、入って寝る分には問題ないですが、荷物装備を入れるとなると、とても狭く、次回ツエルトで寝るときは、ツエルトの外に荷物を出すことを考えてでした。

6.半雪洞

半雪洞:全部が雪に覆われた雪洞と違い、上半分はツエルト等の布類で覆われている。テントを持っていく必要もなく、雪洞ほど場所も選ばない。テントよりも確かに寒いですが、衣類を1枚多めに持っていけば大丈夫。半雪洞作成で濡れるので、予備の手袋は必需品。

| 12:25 半雪洞作成(1) 4辺をひもでくくって設計図 |

|

半雪洞の4辺をひもでくくって設計図を作ってから、踏み固める。固め終わったら、ひもは取り除く。

縄張り用ひもは1辺180cmの四角形を作り、各頂点には約2cmの輪を作っておき、四辺の輪に木の枝を通してぴんと張れるようにする。

|

半雪洞作成(2) 設計図を作ってから、踏み固める。 |

|

半雪洞を掘るときに木などにぶつかることもあり、スノーソーは木も切れる方が無難。

|

四辺に切ってブロック状の雪の塊を作ってから |

雪を掘るときは、四辺に切ってブロック状の雪の塊を作ってから、掘る。一番端の四辺はほぼブロックにならない。脇に捨てる。

|

掘ったブロックを使い、雪の壁を作っていく。

|

掘った雪のブロックをどんどん積み上げてゆく |

ブロックに隙間ができてしまったときは、雪で埋める。

| 13:00 ブロックを4段積み上げ、概略が出来上がる |  |

|

入口を作る |

| 13:25 上にツエルト(ブルーシート)等をかけて、半雪洞のできあがり |  |

予備の手袋は必需品で、そのために半雪洞を掘る前にビニールの手袋等で手を覆っておくということですが、ドタバタしているうちに忘れて、やはり手袋はぐしゃぐしゃに濡れて、半雪洞作成後に替え手袋に交換しました。

|

半雪洞内でポールを1本使えば、さらに強固 |

13:40 半雪洞作成終了

| 残りの時間で、半雪洞の前に暴風壁を作りました |  |

|

半雪洞の入り口は、ツエルトでふさいで |

前回半雪洞に泊まった時は、入口が頼りなかった記憶がありましたが、今回は具体的にどうこうではないですが、(風が前回ほど吹かなかったですが)なんかぴったり感がありました。

【半雪洞作成時の服装】ウエア上下(下は雪山用を)に、山用下着上下、山用ズボン、山用長袖、帽子、ゴーグル、厚めの靴下一枚、スパッツ、今回は登山靴で参加。2日は暖かったので左記で、3日はこれにネックウォーマーと、厚めの口の周りを覆うの(正式名忘れた)、薄め羽毛ジャケットを加える。夜は3日の服装で、スパッツ、登山靴を脱ぎテントシューズに履き替え、シュラフカバー+3シーズンシュラフ(テントマット+エアーマット)でちょうど良かったです(自分の場合)。

| 半雪洞の中で |  |

なお、雪洞内は、割りばしを雪にさせば、物をかけることができるようになります。上の写真ではゴーグル、食器が割りばしを利用することにより、雪面にかけられています。

戻る![]()