![]()

・トップロープのセットの仕方

| ハーケンの使い方 |  |

・ハーケンの使い方

ハーケンは「あご(穴があいている部分)」が下になるような形で、ハンマーでたたく。ハンマーが完全に入らない場合は、タイオフ(ハーケンのあごと岩の間にスリングをセット)するという手もある(基本的には横のクラックに打つ、横で良いのがない時、縦も可)。

・流動分散の作り方

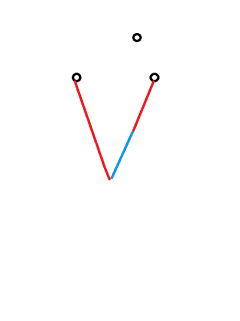

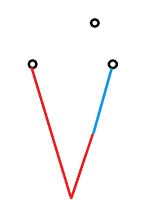

流動分散を使うとなると、長いスリングが必要。支点を3点作成(2点も可)、支点にそれぞれヌンチャク(カラビナ)をかける。支点にかけたヌンチャク(カラビナ)に、スリングを通し、通したスリングを下方に引き、端をねじる。ねじってできた輪に管付カラビナをかける。この時のスリングの角度(下写真の矢印で示した角度)が60度以内にする。当然ですが、メインロープでは流動分散は作れません(2011年11月広沢寺)

|

9:15 流動分散について |

(1)流動分散に使われたスリングの長さが短い場合、ロープが岩角に擦れることがあります。そういった場合、スリングをつけ足すことで長さを長くし岩角に擦れないようにします。

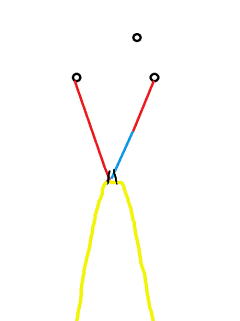

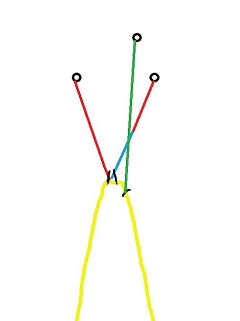

(2)バックアップを取っておいた方がより確実です。バックアップには二つの方法があり、1.同じ管付カラビナを二つ使う、2.別の支点よりスリングの長さをほんの少し長くしたものをバックアップとする。二つの方法など書きましたが、片方だけやればいいものでなく、両方するのがベストです。

ちなみに、このトップロープ作成で使われた管付カラビナ:総計7枚

|

|

|

|

| スリングをつけ足すことで 青部分が、つけ足されたスリングとお考えください |

バックアップ 1.同じ管付カラビナを二つ使う (管付なら特にカラビナの向きは気にしなくていい) |

バックアップ 1+2 2.別の支点よりスリングの長さをほんの少し長くしたものをバックアップ |

一番左の図は誤りで 上図のようになります。 その隣も、そのまた隣も同様です |

ビレイ:トップは支点を取りながら登っているため、仮に落ちた時、衝撃が大きいので、衝撃を和らげるにはボディビレイの方が良い。逆に、セカンドで登る人をビレイする場合、トップロープ状態なため、仮に落ちた時、墜落距離がほとんどなく衝撃が少ない→支点ビレイでも大丈夫。 どちらのビレイであっても、テンションがかかった場合、「どっちに振られる?」か常に考える。振られても平気な位置にセルフビレイをとる。

確保器の位置

アンカービレイ時の、確保器の位置は人の目の位置が望ましい。

|

|

| テンションがかかった場合の解除 | 45度の角度で |

・ATCガイドでアンカービレイ→テンションがかかった場合の解除

ATCガイドはアンカービレイをし、テンションがかかった場合でも、ロックがかかるので手を離して別の操作をすることが可能です。逆に、ロックを解除するには、上の「テンションがかかった場合の解除」のようにATCガイドを矢印の方向に引けば解除されます。理論的にはそういうことなのですが、(練習のため)登っている人にテンションをかけてもらうと、手で引いたくらいではびくともせしません。

(解答1)上の「テンションがかかった場合の解除」のようにスリング(事前に準備しておく)を事前に準備し、そのスリングにロープをかけ別の支点でワンターンさせて、ビレイヤーが体重を掛けることによって解除させます。さらに引く角度は、平行でなく45度の角度で行えば困難なく解除できます。

| てこの力で、ぐいっと |  |

(解答2)ハンマーを解除用の穴に入れて、てこの力を利用して、ぐいっとです。ハンマーは(最近の自分は)岩・沢に頻繁に持っていきますし、解除用につけた小さなスリングがビレイ中、何度もひっかかり邪魔に感じていたので、とてもありがたいです。あと、「45度方法」は上に支点を取らねばならず、それも面倒(不安)でした。

(解答1、2)どちらとも、解除後一気にロープが流れないように、オートブロック等で「流れ止め」を作るべき、とのことです。

Topに戻る