登る前にそもそもロープをほぐす、ビレイ及び懸垂時においてロープをきちんと整理

1.トップロープ

(支点作成)

トップロープをする場合は、終了点の支点は、2点は必須、3点が理想であるが支点の取れない場合は2点でもかまわない(そもそも流動分散、固定分散)。その他、2点でも1点はカラビナを管付にしたり、管付がない場合にはカラビナを2本向きを変えてセットする。支点作成において残置シュリンゲは使わないようにし、支点の強度のチエックなどをきちんとする。また、懸垂下降なら、木に直に支点を取ってもかまわないが、(懸垂下降は、ロープが行き来したりしないが、トップロープではロープが行き来するので、摩擦が起きる、ロープの流れが悪くなる等あるので)トップロープの支点に、直に木は使わない。

追加1:ロープが岩角にあたって擦れてしまうので、流動分散にスリングをつけてさらに伸ばし、岩角よりもロープの先端が下の位置に来るようにする。

追加2:トップロープの支点で、終了点に管付カラビナ1枚は何かあった時よくない、もう一枚追加すべき

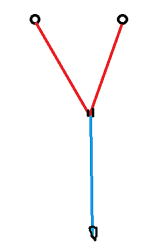

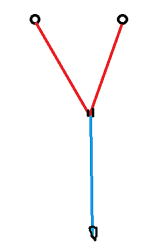

・セットロープというもの:支点をとった場所から、傾斜が緩やかで後にきつくなると、きつくなる部分で岩角に当たってロープに悪い、そのため支点からそこまで距離を稼ぐためのロープ。支点から岩角まではセットロープ、岩角からメインロープ。支点から岩角まで距離の短い場合はスリング追加で済むが、だいぶ距離のある場合、スリングでは足らず、セットロープを用いることになる(最近はあまり流行っていない方法のようです)。

|

|

|

| 流動分散 |

セットロープを岩角まで伸ばして |

青い部分がセットロープ |

(ロワ―ダウンのビレイ)

トップロープのロワ―ダウンは(沢では基本的にありえないので慣れていない)、下ろす出だしさえうまくいけばそれほど難しくはないが、体重差のある人など注意する。ビレイヤーの脇が空いていると無駄な力がいる、脇をきちんと締めて。

(クライムダウンで下りる)

腰は岩に近づけ上半身は岩から離すようにした方がホールドがよく見える

2.懸垂下降

(1)懸垂下降のスピードは右手の脇の角度で調整する(2)足もとばかり見ない、進行方向を見る。(3)足を肩幅程度に広げ、腰をもっと落として(4)懸垂で下りる際、右手の位置は、腰より下に

|

|

3.つるべで登る

①自分は全てセカンドの場合

(1)ビレイをする場合、セルフビレイはメインロープで、トップのビレイ中、ロープが交差したらきちんと指摘。

(2)トップが途中のテラスで支点をとり、登るセカンドをビレイ

ダブルロープでビレイするときに、一本のみ送り出す又は引く方法ダブルロープの2本のうち、1本のみを送り出したほうが良い時がある。リードで登っている人がクリップする時などで、ビレイヤーは1本のみを送り出し、クリップ直後に引き、しばらくはもう1本のみを送り出す。ロープがに対して鋭角になっている状態から上に引き上げる、その時に右手はロープを離さずに左手で片方の1本を送り出す、いざとなったら右手でロープを鋭角にする(覚書)

(3)支点にセカンドがたどり着いたら、セカンドは支点にセルフビレイ(メインザイルでインクノット)

(4)トップがビレイ解除した次に、セカンドが「インクノットの結び目」と「自分の体」との間にザイルを手繰り寄せながら左右に振り分ける。

(5)いっぱいになった所で、トップが再度登り自分はそれをビレイです。

②トップで

(1)つづら岩ではヌンチャクが入らない小さな支点がある。小さい支点用のスリング用意。ダブルロープは、「ロープが交差していないか(2本のロープが平行になるように)確認しながら(下を見ながら)、逆クリップ注意」登る。登りながら変な支点の取り方になっていないか、よく確認。ロープが鋭角になるような場合でも、長いヌンチャクを使えば、少しは問題が解消できるので、短いヌンチャクを使うか、長いヌンチャクを使うかよく考える。省略できる所は省略する。特に一般ルート(一ルート)は交差要注意で、ダブルロープで登る場合、支点に2本のロープを交互にかけていくのが望ましいが、交互にかけるとロープの流れが悪くなってしまう場合、同じロープ連続クリップも可。

(2)テラスに着き、つるべ式で登る時のセルフビレイは「メインロープ+インクノット」です。この方が自己脱出の時、脱出しやすい。ロープを引く(ロープが乱雑になるとミスの元になる、時間がかかってもきちんと整理する)

(3)ロープを引き終える→支点にATC(ATCは直にセカンドをビレイする時は使用しない。ロープを下り返せばATCでも使用可。推奨されているのはATCガイド、半マスト、ルベルソ)セット。ロープを振り分ける時、手前から(確保器→支点)振り分けるようにする。セカンドが登ってきた所で、トップを交代する場合は、セカンドがセルフビレイを取った後、支点でビレイしていたのを、ボディビレイに変える。

(4)終了点まで登って登ってくるセカンドをビレイするにしても、支点のすぐ近くの岩がだいぶ鋭角になっていてこんな所はできれば避けたい、

→回答1「ボディビレイをすることで鋭角の場所を避ける」

回答2「ビレイ点の近くに良い支点がない場合のビレイ方法→「沢を登る」のページを参照ください」。

|

|

|

ATCガイド

(あくまでも)イメージのために→ |

支点(アンカー)ビレイ時の使い方

青いHSMS型管付カラビナ側に支点があり、

右側から登ってくる場合 |

ボディビレイ時の使い方

左側から登ってくる場合 |

戻る