9月27-28日(前夜発)

L:F川さん、メンバー:F浦さん、自分

今回行く硫黄沢は、過去に行ったことがあると思ったら、自分の勘違いで、その沢は別の沢だった。

リーダーから誘いを受けた1泊2日(硫黄沢は日帰りでも行ける)は家でいろいろなことがあるので、厳しかったが、29日の午後、PM休をとればなんとかなりそうなので、参加することにした。

釣りも兼ねて訪れる人が多い沢というので、久しぶりに釣り竿を持って行くのも良いかなと思い、事前に釣り道具の確認をと思ったが、時間がなく準備できなかった。結局、釣り道具を持って行ったものの、とても実践で使える気がせず、車の中に置いていった。

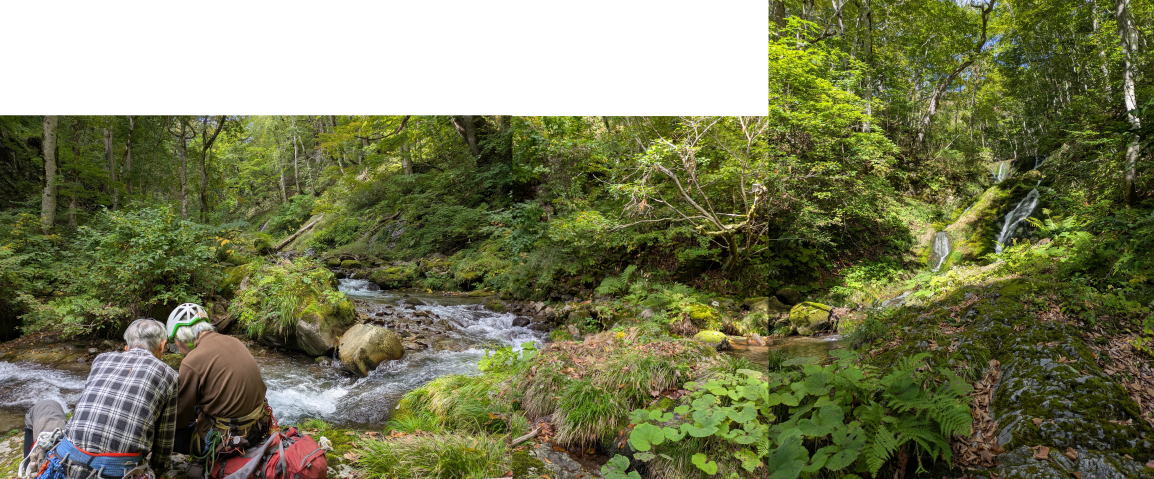

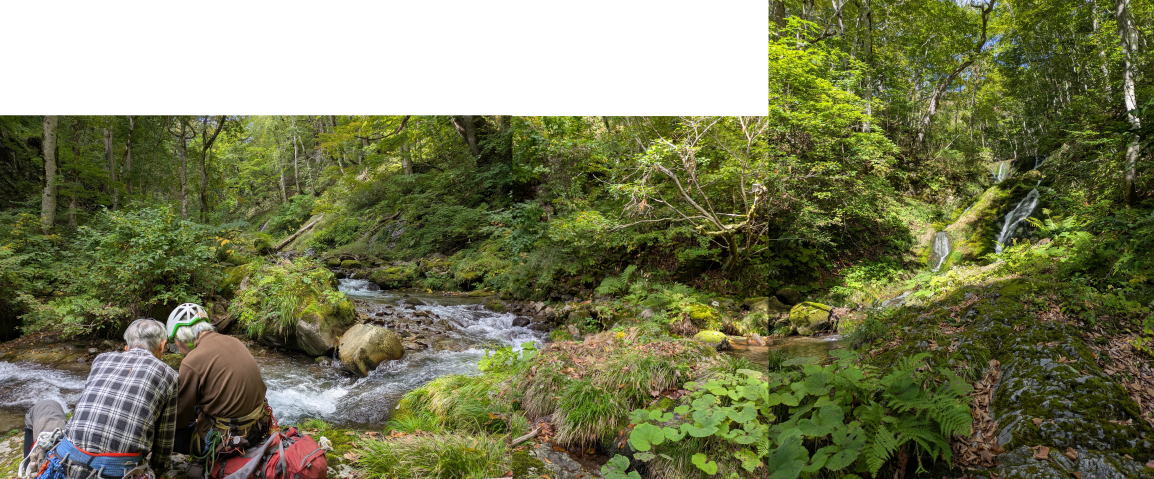

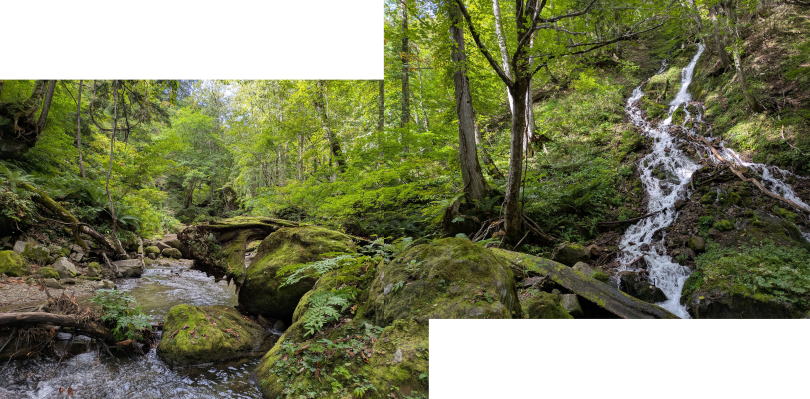

水量の多い沢と聞いていて、確かに深い淵は多かったが、思ったよりもぬれずに突破できた。

|

|

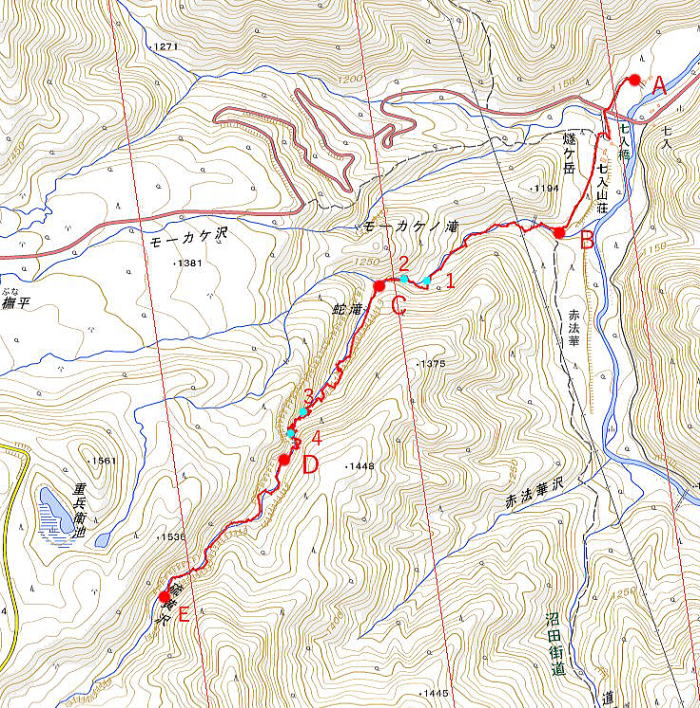

今回の山行の大まかな位置図

赤:5日、黄:6日(一部シャトルバス利用のため、トラックなし) |

今回の山行のさらに大まかな位置図 |

9月27日(土)

天気:晴れ

【コースタイム】6:55/8:05 七入駐車場-8:18 硫黄沢入渓-9:30 1205m二俣-12:48 当初の幕営予定地1360m-13:45 1440mにて幕営

|

8:04 七入駐車場 |

だだっ広い駐車場でした。この駐車場も、水芭蕉のシーズンや、紅葉の時期の天気の良い土日には満車になることがあるのだろうか。

| 8:18 硫黄沢入渓 |

|

|

8:22 堰堤 |

入渓してすぐにある堰堤は、左(右岸)に踏み跡あり、ストレスなく登れました。

今回、フェルト沢靴のフェルトが減ってしまったため、急遽、ラバーの沢靴+フェルトサンダルで挑みました。ものすごい大きな違いはなかったが、やはりいつもと違う足回りなので、足を置くことに微妙に躊躇し、進行方向を見るのも遅れ、F川さんに先を越されることが多かった。

堰堤を上がったところで、F川さんも同じ靴環境でしたので、自分共々、フェルトサンダルを装着しました。ありがとうございました。

| 8:44 |

|

|

|

| 8:56 深く大きな釜を持った滝が3つ続く |

8:57 左側に巻き道がある |

|

|

| 9:13 6m |

9:14 左を巻きました |

|

9:18 2段(2+5m)遠景 |

|

|

| 9:20 2段(2+5m) |

9:21 |

右を行きました。

|

| 9:26 1205m二俣 |

山行前の地図読みで、遡行図(新版 東京起点 沢登りルート 100)の「多段8m③の方の二俣」を1,205m二俣と、自分が勘違い。正解を知った後で、遡行図を見ると多段8mのほうは、二俣であることの記載はあるものの、(3:1)といった目立った記載もなく、遡行図⇔地形図の移し替えには注意でした。

なんで間違えたか、最も明確なのは、遡行図だと(3:1)の二俣の後に、小沢がたくさんあるが、地形図にはその小沢が出てこないから。「遡行図と、現場だと明確な支沢」が、地形図には、不明瞭なことがあるということでした。

今回の硫黄沢は、遡行図・現場の二俣と、地形図の二俣が一致しないことが多いというGPSに頼りたくなるような、不思議な沢でした。地形図は、作成時の現場状況を、平面に圧縮して縮小したものなので、完全な一致はありえないのですが、これほど差が出るのは久しぶりです。

|

| 9:45 右に支沢 |

この辺りは右に支沢(しかもそれぞれ大きかった)が連発したものの、地形図に支沢は見当たりませんでした。

地形図の蛇滝は、右に支沢の滝のことだと。

| 9:56 4×6m |

|

|

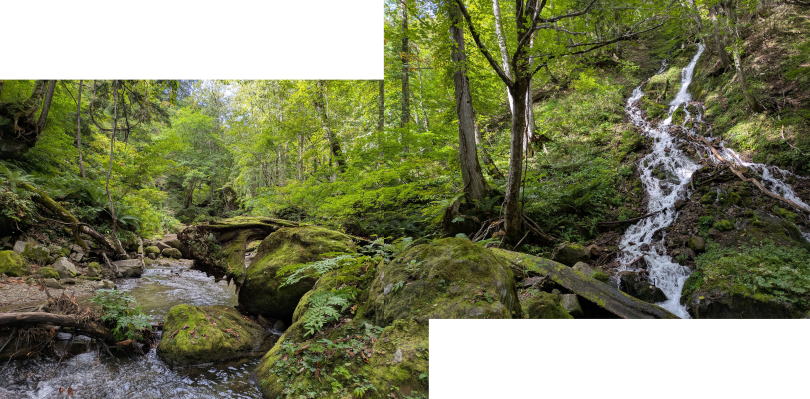

9:57 多段8m |

多段8mの右には、規模こそ小さいものの、階段状の大滝があり、上の写真にも確認できる。規模が小さいので、地形図には明確に出てこない。

| 10:01 7m |

|

この滝だったか、遠目には「登れないな」と思って、近づいて左を登ったら、手足共にホールドがたくさんあり、苦もなく登れた滝がありました。

|

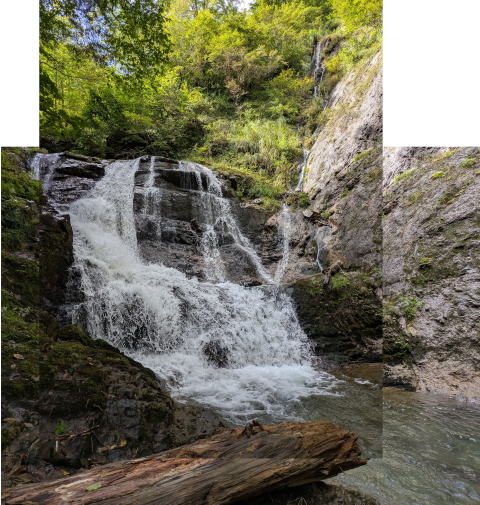

10:21 3条20m |

少し戻った所から、右岸を巻きました。

10:33 2条 左10m

右2段(4×5m+5m) |

|

左を登りました。

|

|

| 10:38 深い釜をもった2段6m |

10:59 右を巻くことになりました |

|

|

| 11:11 右を登るF川さん |

|

F川さんがトップで登り、自分はチェーンアイゼンを使って、セカンドで、登りました。泥壁で、傾斜もあり、ホールドがないところは、ハンマーを打ち付けて登り、あまり慣れていないセカンドでの登り(マッシャーで登りました)、最近余り登っていないチェーンアイゼンでの泥壁登り(最近使ったチェーンアイゼンは、うっかりすると滑りやすい程度で踏み跡もあり傾斜もそれほどではなかった)、びくびくもので、かろうじて登ったという感じでした。

1ピッチ目終了点で、リーダーより、直上をトップで行くように言われ、下から見たときは、それほど難しく思えませんでしたので、了承しましたが、実際登ってみたら、予想以上に慣れていない泥壁で、左にトラバースしたところから6m程上に登ったところで、あることはあるものの自信をもって置ける手、足の置き場がなくなり、文字通り手も足も出なくなり、右往左往しているところで、リーダーより、下りるよう指示があり、直上した箇所を下に下りたところで、改めて途中に支点を取ろうと木に支点をとり、周囲を見渡したら、左に踏み跡があり、行けそうでした。

チェーンアイゼンを使った方が、楽に登れることは、分かっていたが、どの程度まで登れるか、言語化できていなかった。

リーダーより、「巻き道がわからなくなったら、人の考えることは、皆同じ。登りやすい所を進むうちに踏み跡が出てくる」とのようなことを言われる。未だに、高巻きは、苦手だが、そういう意識を持てば、少しは楽に登れるかもしれないと思った。

|

|

11:53 クライムダウンし途中に支点を取ったところから、

左に踏み跡があり、自分にはそちらの方が簡単でしたので、

そちらに進む。写真はF浦さんが登る前 |

12:20 さらに左へ行くと、踏み跡もあり、難なく滝の上に行けた |

元の位置に戻りリードを交代する予定だったものの、自分にとって、左へ進めるルートを見つけたので、そちらに進み、写真11時53のところで、ビレイ点とすることにしました。 セカンド、F浦さんは、チェーンアイゼンがなかったので、何度か滑っていましたが、無時、突破。

さらに左へも踏み跡があり、再度リーダーにトップを進んでいただき、難なく滝の上まで行けました。得手不得手は誰にでもあると思うが、泥壁のルートより、自分が見つけたルートのほうがはるかに楽だと思った。

|

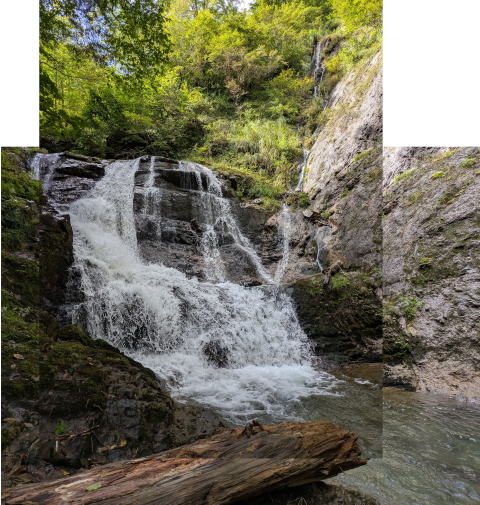

12:42 ゴルジュ出口の深く長い淵 |

左へ、右へ、また左へ、通過できるところを蛇行しながら、それほど困難なく、突破できました。

| 12:44 2×3m |

|

これを越えたら、視界が開けます。

|

|

| 12:48 当初予定の1360m、ビバーク適地 |

|

確かに、幕営するのに申し分ない。ですが、ちょっと時間的に早い、もうちょっと上まで行ってみよう。もう少し上にも、幕営適地はある。

| 13:08 4m |

|

|

13:28 |

1360mの当初の幕営地に到着したため、集中力が切れて、不安定な石に足を置いてしまったか、難しいところではないのに、1360m到着後の遡行で2度ほど川原で足を滑らせる。もちろん怪我はなかったが、上半身が大きく濡れて、当然、スマホケースも水に浸かった。でも、生活防水と、スマホの挿入口をテープで塞ぐことによって、この程度の水濡れはスマホには問題ないことがわかって良かった。

前回の件もあり、今回、タッチペンを用意していったが、反応に思ったよりも時間がかかった。ええいと、濡れている軍手で触れたら、スマホが問題なく反応したので、途中から、タッチペンは使わなかった。別に、持参して荷物になるものではないので、とりあえずスマホケースの中にタッチペンを入れて様子を見たい。

13:45 1440mにて幕営

あまり上流まで行くと、何かと問題なので、ここら辺で幕営しましょう。今回、そこら中に幕営適地はありました。

|

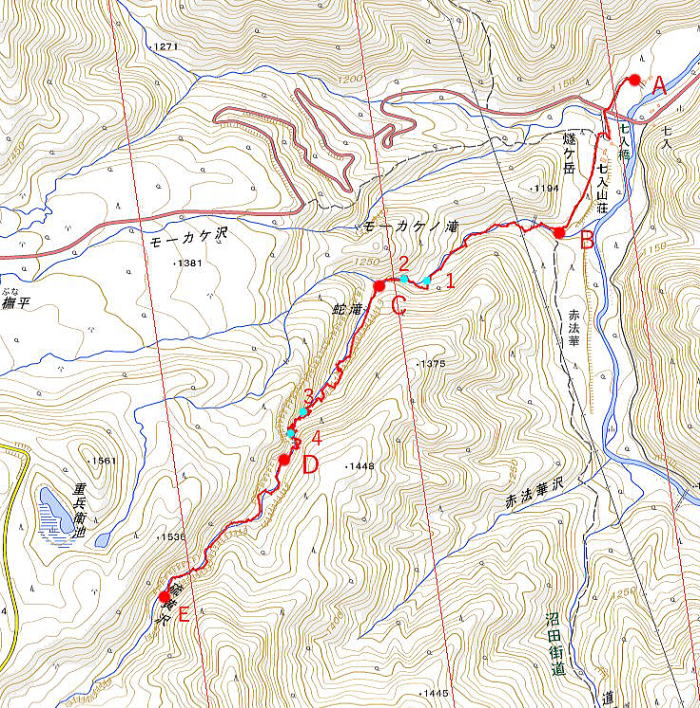

27日のトラックログ(赤:登り)

A:七入駐車場、B:硫黄沢入渓、C:1205m二俣、

D:当初のテンバ予定地1360m、E:1440mにて幕営、

1:深く大きな釜を持った滝が3つ続く、2:6m、3:3条20m、4:深い釜をもった2段6m

A→B→1→2→C→3→4→D→E |

今回水量のある沢だと思ったので、行動中は、通常の格好に加えて、泳ぎ用の長袖、ドライレイヤーを用意した。確かに深い釜を持った滝は多かったが、泳がねば突破できないような箇所はなく、最後の方で、自分が転んだのを除けば、浸かっても腰くらいまでで、しかもそれは一瞬で、すぐヒザくらいになった。他の装備はいつもと同じ(今回、リーダーがガチャを一式忘れて、自分の分を1/3くらい渡した)。

|

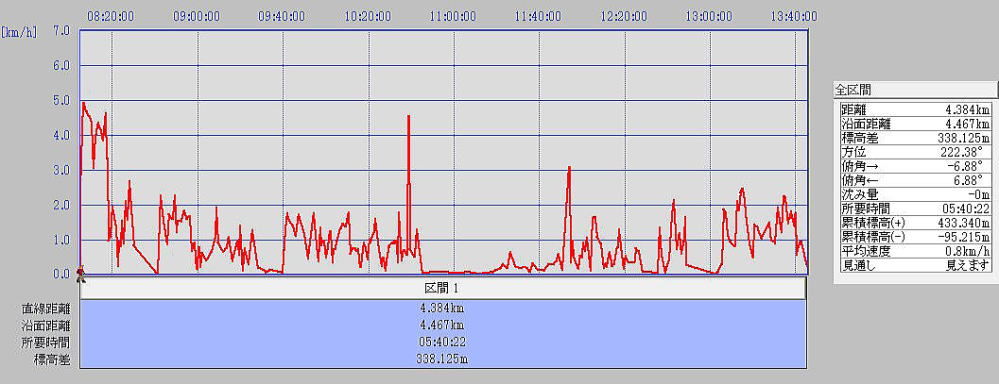

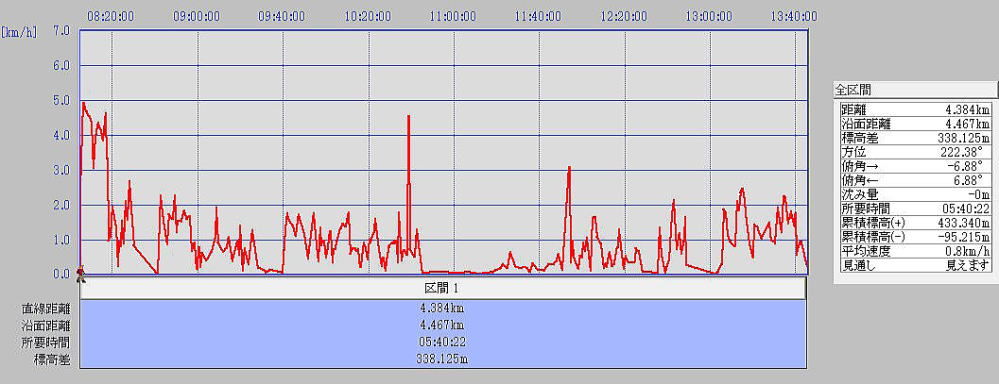

27日の「速度/時刻グラフ」

(縦軸:速度、横軸:時刻) |

| 14:00 ツエルト設営 |

|

続いて、薪集め、あることはあったが、多くが濡れていて朽ちかけた薪がほとんどだった。それでも焚火として、形になった、さすが、リーダー。

|

|

| 15:07 |

15:08 |

|

|

| 15:38 |

|

| 17:35 |

|

焚火により、上半身はすぐ乾いたが、モモ辺りと、スネ辺りがなかなか乾かず、辛抱強く乾かしていたら、寝る前には気にならないくらい乾いてくれた。

焚火の最中は、行動着に防寒着(長袖フリース)を加えて、ちょうど良かった。就寝時は左記に、短めのエアマット、夏用シュラフ、シュラフカバーでツエルト(上記写真)でちょうど良かった。

することがなかったので、19時に寝てしまった。

|

17:52 |

9月28日(日)

天気:曇り

【コースタイム】6:12 1440m幕営地-7:06 1495m二俣?-7:25/7:35 1510m二俣-7:55/8:00 1550m道路-8:10 シャトルバスに乗る-8:20/8:30 御池-9:48 七入駐車場

昨晩、寝るのが早かったので、いつまでも寝てる気になれず、4時起床。

|

|

| 4:31 ヘッドランプの明かりを消して |

|

| 4:59 |

|

|

6:36 紅葉はまだでしたが |

27日に魚影は見ることができませんでしたが、28日は何度も魚影を見ました。

| 6:41 左に崩壊地(標高1470m) |

|

|

6:47 1480m二俣 |

右に支沢

|

|

| 6:53 3m |

湧き水 |

右岸を巻きました。

| 7:06 1495m二俣? |

|

現在地に自信が持てず、スマホのGPS機能で現在地を確認したら、ログは表示されたが、地図が表示されなかった。前日に、ダウンロードしたはず、おかしいと思ったが、何かの間違いをしてしまったかもと、その時はあきらめた。その後、再度、開いて、地図の欄で正しい地図を選択したら、きちんと表示された。ダウンロードしておいても、遠隔地ですと、表示に時間がかかるようです。今度は、現地の駐車場で、きちんと表示できるか確認してから出発したい。

|

7:18 遠景に山並みが見え、それを取りたかったと思うのですが |

| 7:23 1510m二俣? ちょっと左の枝沢が小さすぎるのでは |

|

支沢だ、と思ってみたものの、余りにも小さいので、改めて先を進みました。

|

7:24 1510m二俣 |

念のため、左の沢に進んでみて様子を確認しました。50m程進んで、左では違うことを確認し、再度戻り、右の沢に入りました。合っています、この二俣が、1510m二俣です。

ガイド本には左へ進む内容で報告されていますが、今回は右に進む計画でした。名前が硫黄沢なので、自分は下から水をかつぎましたが、濁るのはこの二俣を左に行った場合でした。

| 7:30 今回も多く咲いていた、トリカブト |

|

|

7:51 遠景 |

| 7:53 車道に合流した橋 |

|

車道に合流です。左から、問題なく橋の上に上がれました。

|

|

| 7:54 進行方向(御池方面) |

進行方向の反対側(沼山峠方面) |

当初の計画では、道路を北に歩き、道路がモウカケ沢と合流する地点(1470m付近)から、1385mまでモウカケ沢を下降する予定でしたが、モウカケ沢を下降する報告がなく、自分など、できれば早く帰って家の雑務を片づけたい、この日の午後から天気が悪くなりそうなどから、モウカケ沢下降は中止となり、シャトルバスで御池まで向かうことになりました。シャトルバスを待っているのは暇なので、極力歩きました。

|

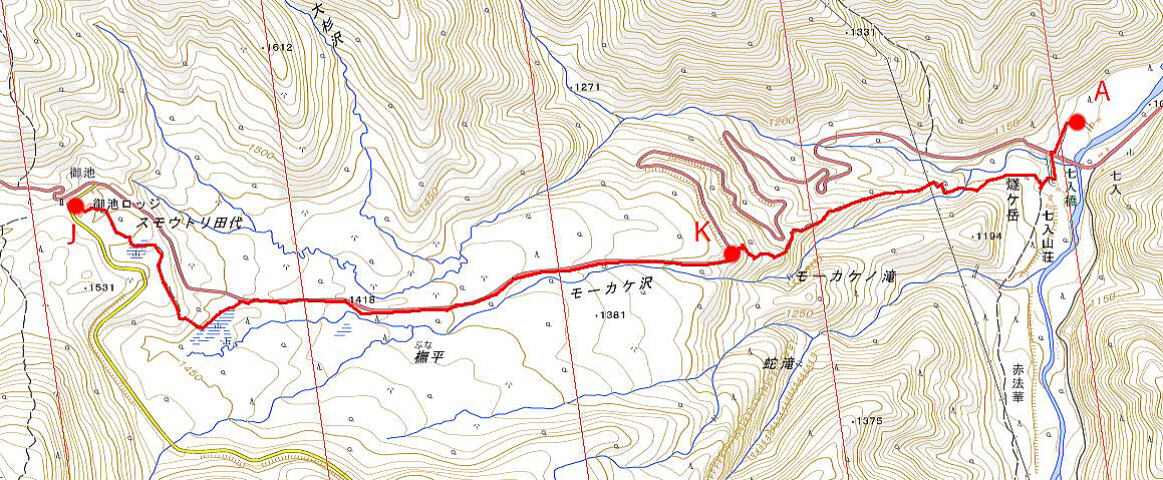

28日バスに乗るまでのトラックログ(赤:登り)

E:1440mにて幕営、F:1510m二俣、G:道路に合流、

H:バスに乗る、I:当初予定していたモーカケ沢下降点、

5:3m

E→5→F→G→H |

7:55/8:00 1550m道路-8:10 シャトルバスに乗る

料金は一人800円、後から思うと高いですが、バスに乗ってから料金を聞いたので、仕方がありません。

バスの中から、モウカケ沢下降点を確認すれば良かったのですが、全員、忘れていました。道路から、モウカケ沢に下りるところが厄介な可能性があり、下りてしまえば、地形図の等高線も混んでいないので、それほど困難なく行ける可能性が高いです(実際に行ったわけではありませんが)。

御池から七入へは、路線バスはあるものの本数は少なく、路線バスを待つよりこの時は歩いた方が早いので、登山道下山です。シャトルバスは、御池駐車場が満杯の時、動くとのことで、この時は稼働せず。

| 8:31 |

|

|

8:35 |

| 8:43 |

|

この後、登山道は樹林帯の中に入り、車道を並行。途中一か所、右側にモーカケ沢が確認でき、写真を撮っておけばよかった。確認出来た場所のモーカケ沢は、川幅4-5m位にすぐわきを高さ4m位の土壁が並行している感じでした。他はモーカケ沢のことは忘れて、どんどん登山道を行ってしまった。1330m付近で、登山道は車道から外れて急な下りとなりました。途中で、モーカケの滝の駐車場が見えました。

|

|

| 9:24 モーカケの滝 |

モーカケの滝展望台より、中央にモーカケの滝 |

モーカケの滝の駐車場から、少し下りたところに、モーカケの滝の展望台がありました。

| 9:46 七入駐車場 |

|

沢の中では一人の人にも会わず、バスの中では5~6人の客、登山道でもほとんど人がいませんでした。

|

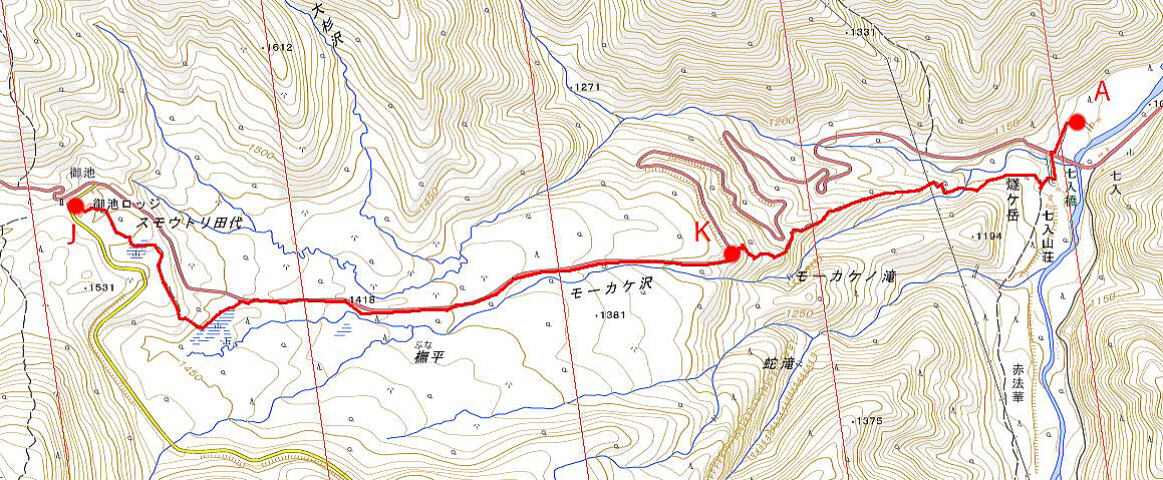

28日登山道のトラックログ

J:御池、K:1330m付近で、登山道は車道から外れて急な下り、A:七入駐車場、

J→K→A |

|

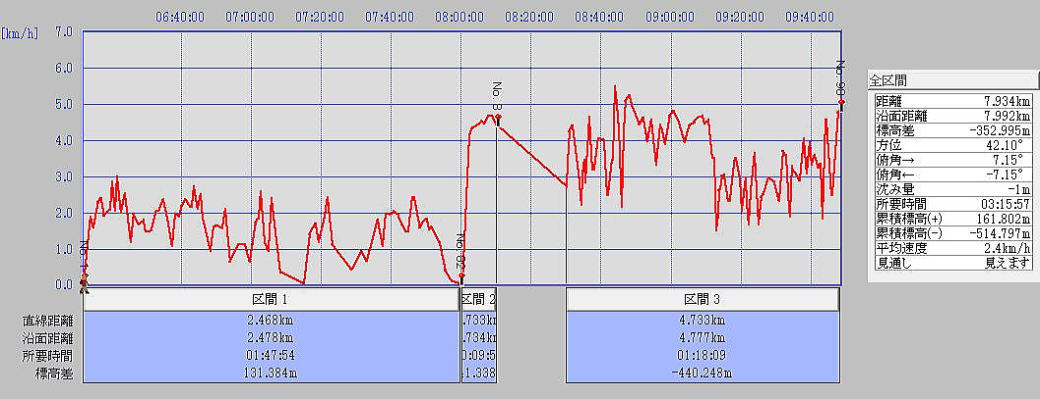

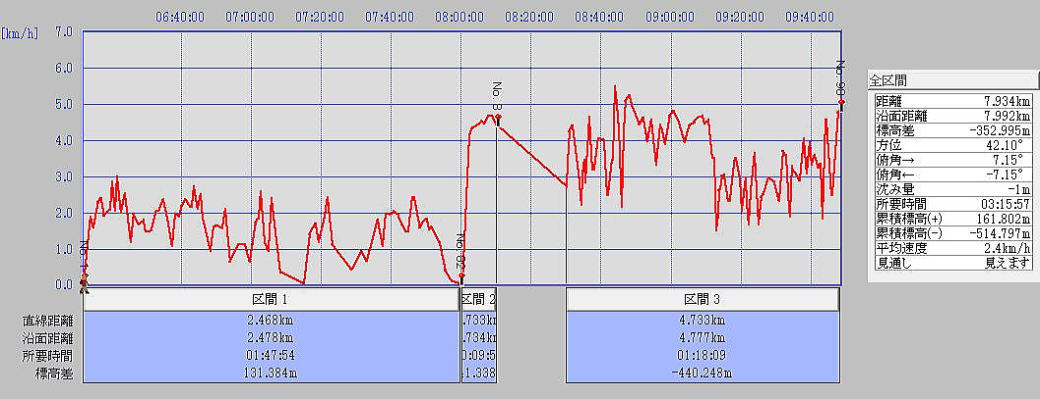

28日の「速度/時刻グラフ」

(縦軸:速度、横軸:時刻)

(区間1:沢登り、区間2:車道を歩く、区間3:登山道を下山) |

戻る