2020年8月10-12日

自分が鈴蘭山の会に入って様々なミスをしてきたが、大きなミスというのはやはり読図だと思います。今回、自分なりに読図を試したい点があるのと、年に1度は百名山登山をしてみたいので、行ってきました。

地図読みは、ひとりでしてみないと、本当の実力はわからない。

![]() (単独行)

(単独行)

2020年8月10-12日

自分が鈴蘭山の会に入って様々なミスをしてきたが、大きなミスというのはやはり読図だと思います。今回、自分なりに読図を試したい点があるのと、年に1度は百名山登山をしてみたいので、行ってきました。

地図読みは、ひとりでしてみないと、本当の実力はわからない。

|

|

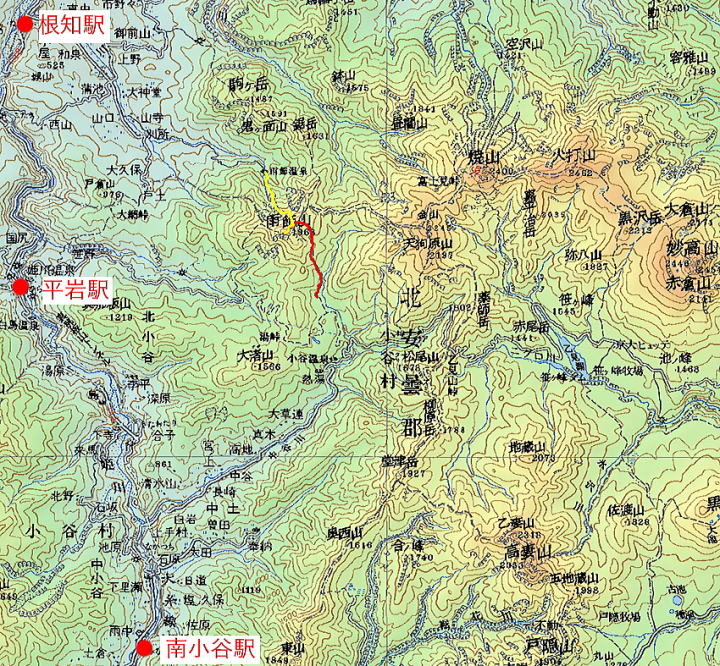

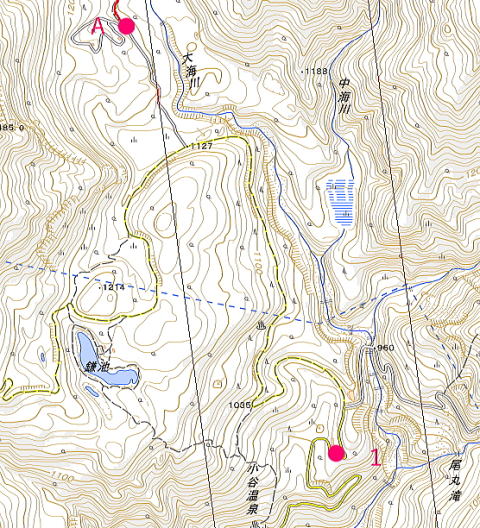

| 今回の山行の大まかな位置図 赤:登り、黄:下り |

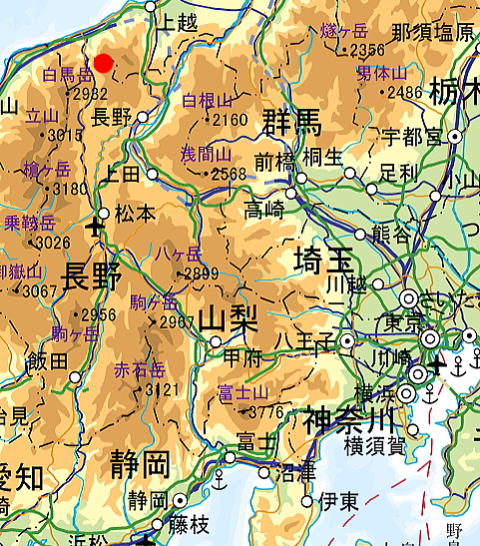

今回の山行のさらに大まかな位置図(赤丸) |

8月10日

7:00頃 八王子JC−11:00 安曇野IC−14:00 雨飾高原キャンプ場

コロナの影響により、渋滞は、ほとんどありませんでした。

|

|

| 13:20 雨飾ではなく、大渚山のようです | 左写真を拡大 |

クルマで運転しながら(わき見運転をしないように)、目的の山が、下界から見えないか探す。小谷村郷土館のあたりで、雨飾山ではないかと思う山があったのですが、すぐ近くの大渚山の可能性が高いです。

|

|

| 14:00 雨飾高原キャンプ場 |

キャンプ場の受付に向かうと、検温と(クラスターが起きた時のために)連絡先(住所・TEL)の記入が、必要とのことです。検温すると36.8、外で測ると、なぜか自分はこの体温なのが多いです。

| 14:30 テント設営 |  |

テント設営後、小雨がぱらつきましたが、20分ほどでやみました。

|

雨飾山登山口 時間があったので偵察に行ってみました |

時間があったので、空身で偵察に行ってみました。出だしが、沢沿いの平らな道であることを確認し、10分ほどで戻る。

今回のテーマは、地図読み(距離感と高度)ということで、まずは歩幅と距離感を確認したく、時間もあり、駐車場を歩いてみました。GPSに電源を入れて、10歩歩いて1分止まる、20歩歩いて1分止まる、30歩歩いて1分止まる、50歩歩いて1分止まる、ということをすれば、自分の歩幅と距離について何かわかるのではないかと思っていたのです。

(結果)GPSが毎秒、距離と位置を補足していれば結果が出るかもしれないが、GPSはそこまでの精度はなく(あってもデータが膨大になるだけ)、結果を見ると、補足データは15〜35秒の間隔があり、平均化されてこの計測の仕方では歩幅と距離については何もわからなかった。もし行うなら、歩きだす直前にGPSの「現在地を登録」をし、10〜100歩、歩いて、歩き終わったら「現在地を登録」をすれば、それなりの結果は出る。今回のように、歩いて止まるのみでは、明白な結果は難しい。次回への課題です。それとも、別の方法がある? 冷静になることは必要かも。

自分の持っているGPSは、高度計の機能はありませんでした。これも準備不足。このGPSは2011年製か。

| テン場と駐車場 |  |

テントの中に入って2時間後、突然シューという音、ガスボンベ・火?と思ったが、そのようなことはなく、エアマットからの空気が漏れる音で、空気の吹き込み口をテープで巻いたりしてみたが、治らず、1日くらいは我慢です。

|

8月11日

天気:晴れのち曇り、夕方は雨

【コースタイム】5:00 雨飾高原キャンプ場−8:14 小谷分岐−8:40/8:55 雨飾山山頂−9:22 小谷分岐−12:15 雨飾山荘

13:50 雨飾山荘−14:20/15:28 根知駅−15:50 平岩駅(近くの温泉旅館に泊まる)

| 4:50 |  |

三蜜を防ぐには、少しでも早い時間に出発です。それに天気も午後から悪くなるのです。

|

5:00 雨飾山登山口 |

1212mに上がるまで、「100歩歩いて、1分止まる」ことをしてみたが、結果に出ないことは上述済み。

|

|

| 6:15 ブナ平 |

雨飾山1838mから出る、東南東尾根を通過する地形を読めた。

| 6:20 |  |

|

6:34 携帯トイレブース |

| 6:37 布団菱(雨飾山 山頂方面) |  |

|

6:45 渡渉点 |

渡渉点(ペンキマーク)は2か所あり、自分は上流の方を利用しました。水量もたいしたことなく、難なく渡れました。

|

|

| 6:47 雪渓 |

こんなに暑いのに、雪渓が残っていました。

| 6:49 |  |

|

7:17 南東側の風景 |

|

| 7:25 山頂方向 |

| 7:29 焼山、金山、天狗原山(東側の風景) |  |

|

7:38 山頂方向 |

| この辺りから、小さなお花畑 |  |

|

7:51 1894m小ピークを越えたら |

これを越えれば、山頂がドーンと見えて、西側の風景も見えてくる?

| 8:08 山頂、見えました |  |

|

8:10 日本海も見えました 北西側の風景 |

日本海は、右奥です。

|

| 8:10 東側の風景 |

毎度のことだが、写真をとって後からカシミールで確認でなく、現地でどの山がどの山かわかるべき。遠景が読めた方が楽しいし、地形・立体視の理解も深まる。(ということを下山後、思い出す)。

|

|

| 8:11 頸城駒ケ岳と日本海 | 日本海 |

|

|

|

| 8:17 雨飾山山頂と、小お花畑 | ヒメシャジン? | マツムシソウ |

8:40/8:55 雨飾山山頂

|

| 北峰からの、南峰、西〜東側の風景 |

|

| 北峰からの、北東〜西側の風景 |

|

| 上の写真の中央部を、斜面に近づいて(北側) |

|

北峰と南峰 南峰(赤丸) 北峰(黄丸) |

|

|

| 石仏と雨飾山山頂(南峰) |

|

|

| 雨飾山 山頂(南峰) | 手を伸ばして、自撮り |

| 南峰からの北峰(北西側) |  |

|

| 南峰からの北北西〜東側風景 |

|

| 左前:大渚山、右奥: 北アの山々(南峰からの南西〜西側) |

|

8:58 来た道を戻る |

| 8:58 頸城駒ケ岳と日本海 |  |

|

9:02 来た道を戻る |

| ミヤマアキノキリンソウ? |  |

|

9:10 |

| 9:12 来た道を振り返る さようなら、雨飾山頂 |

|

|

|

| キスゲ | ヒメシャジン? |

| 9:18 さようなら、雨飾山頂 |  |

|

9:22 小谷分岐 |

小谷分岐手前までは、多くの人に会いましたが、雨飾山荘へのルートは小谷分岐を過ぎた後、二人の人に出会っただけで、眺めもほとんどなく、樹林帯の中の急登をひたすら下る。

中の池手前まで、「100歩歩いて、1分止まる」ことをしてみたが、GPSに結果に出ないことは上述済み。

|

|

| 10:28 中の池 | 10:31 ちょっと外れたこちらの方が、池らしい水量がありました |

中の池は、ほとんど枯れて池ではなくなっているようです。ルートだけでなく、中の池も地味。

|

|

| 10:33 中の池 見晴らし場 |

見晴らし場は、日本海と駒ケ岳は見えますが、雨飾山山頂は見えません。

| 10:51 山頂方面 |  |

山頂方面ではありますが、雨飾山山頂ではないと

|

10:57 林道が見えた |

ゴールは近い

| 11:15 はしご |  |

|

11:18 枯れ木 |

| 12:14 人工物 ゴールは目の前 |

|

登り下りの最中、マスクをしている人は、ほとんど見なかった。

|

12:15 雨飾山荘 |

|

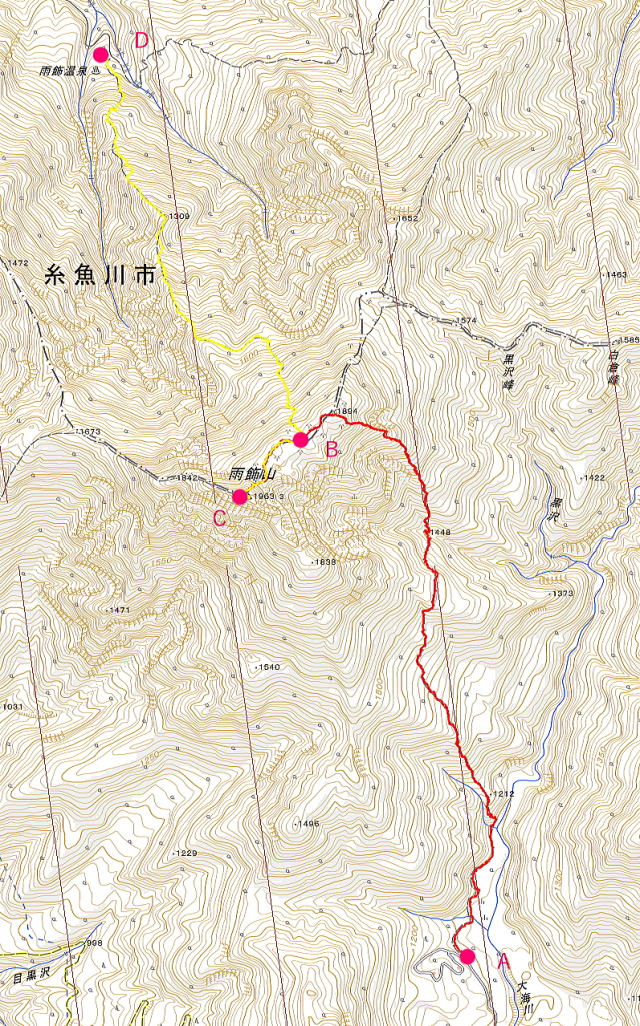

| 8月11日の行動の位置図 赤:登り、黄:下り A→B→C→B→D A:雨飾高原キャンプ場、B:小谷分岐、C:雨飾山山頂、D:雨飾山荘 |

|

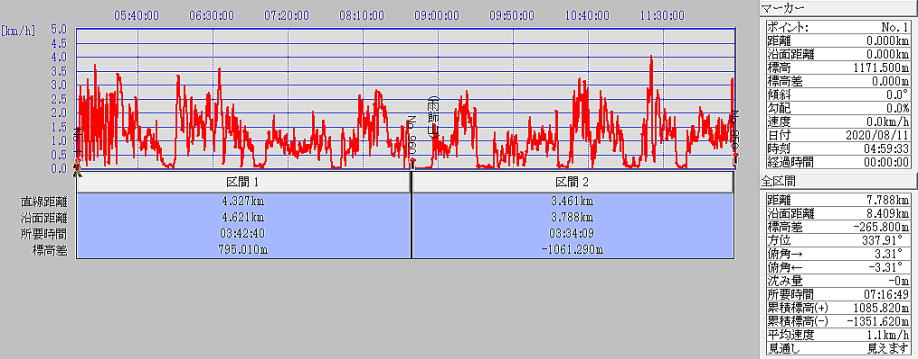

| 8月11日の速度・時刻グラフ(区間1:登り、区間2:下り) |

|

|

| 雨飾山荘の温泉 | 昭和な雰囲気 |

|

| 雨飾山荘より 雨飾山頂はきっと奥 |

| 13:52 雨飾山登山口 |  |

|

|

| 根知駅からの山々 雨飾がひょっとして、と思ったものの、方角的に違くて、おそらくは聖山 |

ワンマン列車 |

考えてみれば、当然ですが、根知駅は無人駅で、周囲にコンビニ等もありません。トイレも店もなく、自販機(飲料)があったのが救い。

平岩駅に着いたら小雨で、宿に着いたら大雨でした。間に合った。

8月12日

天気:曇り

【コースタイム】6:55 平岩駅−7:22/7:30 南小谷駅−8:11 雨飾高原(バス停)−8:50/9:00 雨飾高原キャンプ場(車を回収)

11:20 安曇野IC−15:00頃 八王子JC

| 平岩駅 無人駅・コンビニ等なし。 |

|

明け方まで雨は降っていましたが、出発直前に、やみました。

|

8:48 雨飾キャンプ場が見えた 奥が雨飾山でした |

雨飾キャンプ場からは、全く雨飾山が見えなかったので、無理だと思っていたら、意外にも写っていた。

|

8月12日の行動の位置図 1→A(車道を歩く) A:雨飾高原キャンプ場、1:雨飾高原(バス停) |

地図読みについて:それなりに成果はあったが、肝心なところで詰めが甘く結果として残らない、少しずつは理解できているが、才能のある人は、こんなこと簡単にできている。要らない努力ばかりして、必要な努力をしていない。山に単独で行かなければ気がつかないことであるが。

戻る