2021年6月5−6日

L:Y原さん、M井さん、F浦さん、I永さん、S林さん、M谷さん、F川さん、S野さん、K村さん、自分、(5日のみ)N田さん、S木さん、T村夫妻、I井さん

![]() 日原・岳嶺岩

日原・岳嶺岩

2021年6月5−6日

L:Y原さん、M井さん、F浦さん、I永さん、S林さん、M谷さん、F川さん、S野さん、K村さん、自分、(5日のみ)N田さん、S木さん、T村夫妻、I井さん

6月5日

天気:曇り一時雨

【コースタイム】8:45/9:10 旧日原小学校、10:00〜17:00 訓練

救助訓練は、「事故を起こすと、移動するだけでもこんなに大変なのだ。事故を起こさないように、トレーニング」という意味もあります。

|

9:00 旧日原小学校 |

旧日原小学校が駐車場に使えるとのことです。

| 9:10 水汲み場 |  |

救助訓練開始、

●リードビレイ時の自己脱出

①:確保器(ルベルソ)に使った環付カラビナでワンターンさせたところでムンターミュール、確保器の事故者側の結びはオーバーノットで仮止めをして、すっぽ抜け防止にカラビナをかけました。

|

①:K村さんよりいただいた写真、ありがとうございます。(以下K) |

②:事故者側ロープに、クレムヘイスト、クレムヘイスト末端をカラビナにかける。そのカラビナに、マリナーズノット(半マストでも可)、マリナーズノットの末端は、セルフビレイの支点に固定。 どうしてマリナーズノット(半マストでも可)をするかというと、自己脱出完了し、再度事故者を下ろす場合、この処理をしないと、ロープが張られ過ぎていて、事故者を下ろせないため。マリナーノットはテンションがかかっていても解除ができて、長さ調整が可能な結びです。長さ調整と加重の移し替えが発生する可能性を考えてここに使用しました。

| ②(K) |

|

③:①を解いて「クレムヘイスト+マリナーズノット」に荷重を移動

|

③(K) |

④:クレムヘイストの救助者側にすっぽ抜け防止としてスリップノット、末端をカラビナで固定(この方法で対処してもよいが、ピンと張っていれば、特にすっぽ抜け防止は必要ない)

| ④ |  |

講師のデモ終了、各班に分かれて、操作の確認です。

実践:メインロープにセルフビレイ、リード者に落ちてもらう。エイト管にワンターン後、ぐるぐる巻き、メインロープの固定

ロープ側にクレムヘイスト、クレムヘイストの末端を、セルフビレイの支点に固定。

|

セルフビレイの支点に固定 |

荷重の移動後、メインロープに8の字結びで、末端を、セルフビレイの支点に固定。→8の字結びだと、ぴんと張れないので張っていない分、ロープが動いてしまう。8の字でなく、半マストで張って、ムンターミュールで固定。

(自分の覚えている方法で自己脱出をしてしまった。申し訳ありません。こういうことをすると、ディスタンスブレーキで、ダブルデミキャプスタンを強く推奨できないのは当然のこと)

後日談:「訓練で新しい方法を用いるのなら、事前に説明があった方が、確実」と思いました。

| 各班ごとに分かれて、自己脱出の確認 |  |

この日はF川さん、S野さん、K村さん、自分の班で、訓練です。

●介助懸垂およびディスタンスブレーキ(セカンドに事故があり、下降して救助)

救助者は下降の際、足を広げた方が、安定する。

救助者は振り分け救助のシステムを作る(救助者が、事故者の後にちょうどうまく周れる長さ)。

・介助懸垂(救助をする人が1名しかいない場合)

エイト管から出てくるロープの救助者側にオートブロック(末端は救助者のハーネスに)、オートブロックの利きが良ければワンターンする必要はない(ワンターンすると操作がごちゃごちゃする)。

|

|

| エイト管から出てくるロープの救助者側にオートブロック(K) | 救助者は振り分け救助のシステムを作る(K) |

・ディスタンスブレーキ(救助をする人が2名以上の場合)

エイト管+半マストで、半マストの救助者側のロープにオートブロックを作成

|

エイト管+半マスト |

ダブルデミキャプスタンは、操作がわかりずらいので、不採用。訓練前に、自分でも確認したが、理解が甘く、混乱した。改めて思ったのは、

制動がかかっていないロープを、制動がかかっている側に、左右対称になるようにロープを持ってきてカラビナにかける。

訓練前に、混乱するような方法は、良くない(もしくは混乱しない方法を理解するまでは、訓練でも、現場でも使わない方が良い)。

●ライジング 1/3、1/5

最初の支点の折り返しは、ATCガイド、タイブロック。滑車は、引手に一番近い屈曲点に使う(滑車が壊れた時の防止としてカラビナ等でバックアップをとっておく)。

1/5システムは、1/3システムを横にもう一本作るイメージ

|

|

| 1/5システム 1/3がきちんと理解できれば 引手の人数が多ければ、1/3で十分という考えもあります。 |

(K) |

●徒渉訓練 末端交換三角法

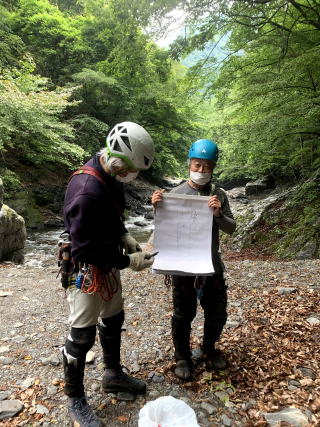

| カレンダー(裏)を利用した、イラストによる説明 確かにこの方がわかりやすい(K) |

|

F川講師は、M井さんに話を振るのも上手かった。自分が話したら、熱くなって一人で話そうとしてしまい、変に遮られて…だと思った。

|

M井さんに話を振る(K) |

末端を交換しないと、最後に徒渉する人が流される危険性がある。

下流の人が、ロープを引くことによって、流されるのを防ぐ

徒渉者が、下流の人よりも、下流に流されてしまうと、ロープを引いて岸に戻すのは難しい。下流の人はロープを手放して流した方が、生存率が高い。

トップが渡る前に、トップ徒渉後の行動を確認しておく。対岸に渡ってしまうと、川の音にかき消され、声は対岸に届かない。(末端交換を、セカンドが渡る前にするか後にするか、トップとラストで混同している場合が多い。何やっているんだ? 早く渡れ)

末端交換は余ったロープを束ねて行う。

| セカンドの徒渉 |  |

ストック(手ごろな木)があると、バランスもとれるし、深さを確認しながら、徒渉できる。

|

ストック(木の棒)を使用 |

スクラム渡渉は、今回、有志だけでしたが、スクラム渡渉もした方が末端交換三角法の理解が深まると思います。

| スクラム渡渉(K) |  |

|

|

| 集合写真(M谷さんより、いただきました、ありがとうございます。) | 集合写真(M谷さんより、いただきました、ありがとうございます。) |

|

|

・盛大な焚火&小声で宴会・・・

|

|

| (K) |  |

6月6日

天気:曇り一時雨

【コースタイム】 7:00〜11:45 訓練、12:00 岩場出発

焚火に燃えかけの薪があったので、抜いて、入れなおそうと思って引いたら、上に乗っかっていた、ビリー缶(小)を倒してしまい、火が半分ほど消える。片側からビリー缶(小)が薪に隠れて見えず、初心者みたいなことをして申し訳ありません。

|

|

●搬送法

(方法1)ロープを使った搬送

|

|

| 束ねたロープを二つに分けて、その間に事故者が入ります |

救助者が事故者を持ち上げる際、周囲にいる人が支えに入ります。立ち上がる際が一番力が要ります。

|

|

|

| 事故者の前に救助者が入り、ロープの中に手を通します | 救助者の胸の前で、シュリングを通しておくと 救助者と事故者が離れず、安定します。 |

背負う |

| Y原さんを背負う自分(K) ありがとうございます。 |

|

|

事故者役の肩にハーネスをすれば安定するかも ということで挑戦してみましたが それほど大きな違いはないようでした。 |

(方法2)ヌンチャクとザックを使った搬送

|

|

| ヌンチャクの片側をザック上の取っ手にかけて | もう片方のヌンチャクを事故者のハーネスにかけます(K) |

|

|

|

| 上記状態で、救助者が、ザックを背負います(K) | (K) | 起き上がれましたが、事故者と救助者が離れすぎています(K) |

事故者と救助者が離れすぎていて不安定なので、ロープを使った搬送と同様、救助者の胸の前で、シュリングを結んだ方が安定します。

(方法3)ロープを使った担架(15分程度でできる):担架は登山道でないと運ぶのは難しい

|

|

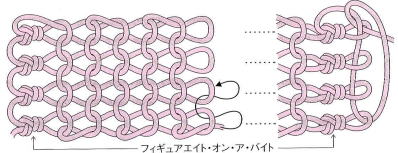

| K村さん作 フィギュアエイト・オン・ア・バイトを4〜5個並べて結び、その輪にロープを編み込んでいく(右図)。 |

|

(方法4)ドラッグ法:平地のわずかな距離を移動する場合、ドラッグ法やヒューマンチェインが用いられます。

|

|

| わずかな距離の移動(救助者一人) | わずかな距離の移動(救助者二人) |

●シミュレーション けが人搬送(登降、下降)

設定:事故者を河原から、上の道路まで上げようとしたが、途中で難しいと判明。来た道を下ろし、河原を搬送する。

| シュミレーション後上がった意見・確認事項 | |

| ・ライジングで上がる場合、システムを作って上がれば、長さも推測できるし、擦れる箇所の調整も可能。ただし、タイブロックをつけたままだと制動がかかるので、タイブロックのみ、支点に着いてから設定。マッシャーを一番下まで戻す手間もなくなる。 ・前日のライジング操作の確認の際、最初の支点の折り返しにATCガイド等のガイドモードでのブロック機能を使ったシステム構築の提案があり、返答に「抵抗が大きすぎるのでは?」と返答してしまいましたが、今回のシミュレーションで、このシステムで組んだチームは、スムーズな引き上げが出来てました。 ・下降の際は、既に下りた人は上から来る人の邪魔にならないように、これから下りる人は既に下りた人に落石を落とさないように ・ロープの巻き方(末端交換三角法・ライジング・ディスタンスブレーキ(介助懸垂)):手の端から端まで使って巻いた方が、長さがバラバラにならない。 |

|

通常の訓練だと、どうしても操作だけになり、シュミレーションをして実際にある程度の距離を移動してみないと、気がつかないことはあると思います。

●その他

(1)ハーケン打ち込み練習(体勢の悪い形でハーケンを打つ):ただ単にハーケンを打つことは難しくないが、実際に打つとなると、「打ち込み過ぎても回収が大変、抜けてはもちろん問題」なので、感触をつかむ。ハーケンを打つ状態は、不安定な状況で打つことが多々ある。不安定な状況でも、ハーケンを打てるか。

| 不安定な状況でも、ハーケンを打てるか |  |

結果論でいうと、かろうじて打てたが、(自分の場合)ハーネスから、ハンマーをなかなか取り出せなくて、改善の余地ありでした。

|

ハーケンとハンマーを結んだスリングの処理 ハンマーのスリングのみ、ハーケンに巻けば良いのでは |

(2)懸垂下降時の結び目通過

班を二つに分け、シュミレーションを行いましたが、片方の班は「ライジング3回・ディスタンスブレーキ1回・搬送法1回」で一段落してしまい、時間が余ったので、本操作の確認。エイト管ならよほどのことがない限り、結び目を通過するが、通過できない場合の対処法として「足場を作って、一旦荷重を足場に移動」です。

| 結び目が大きくて、エイト管を通らない場合の対処方法:足場を作って、一旦荷重を足場に移動 |  |

(3)ATCガイドのテンション時の解除方法

|

ハンマーで解除するというのも方法の一つ |