(親睦沢登り)

(親睦沢登り)

2009年9月6(前夜発)−7日

L:F川さん、メンバー:S林さん、S野さん、自分

(1)トップを経験して次の山行:前回、小草平ノ沢でトップを経験して次の山行です。そんなに影響なかったと思いますが、どちらかというとトップをして沢そのものの怖さを思い出し、ちょっと臆病になりすぎたかもしれないです。

(2)Grab Bag:ウエストポーチがハーネスとだぶって使いづらいので、ウエストポーチより高い位置(胸元)につけるGrab Bagというのを今回、初めて使ってみました。まだ、試行錯誤は必要ですが、ザックを背負っている時はウエストポーチよりも使いやすいです。逆にザックを外した時はウエストポーチの方が便利です。

(3)親睦沢登り:5日の夜大勢で飲んだのは楽しかったですが、それ以外は???という感じで、いわゆる親睦沢登りはスズランでいう山菜山行がその役割を果たしているのかもしれません。

9月5日

集合時刻に間に合うか、間に合わないかギリギリでした。しかし、どうしようにも、集合時刻には間に合いそうもありません。仕方がない、少し遅れることになるか。つまみや行動食は、荻窪駅に着いてから購入しよう。電車に乗り、とりあえず、リーダーに遅れることを連絡しようとして、携帯の画面を見るとそこにメッセージがあることの表示が、再生してみると、「実は集合が20時45分でなく、21時45分である」ことの連絡が20時少し前に入っていました。荻窪駅には20時50分に着きました。

教訓1:忙しくても、出発前に携帯は確認しよう

教訓2:マナーモードにしていて連絡が来たことに気がつかないことがある、大事な時はマナーモードを解除しよう

小雨が降る中、時間が過ぎるのを待つ、雨さえ降っていなければもう少し快適だったのだが…

21:50 荻窪駅発

高速料金を出る時の時間が0時を過ぎていたほうが安上がり→ゆっくり運転して良いということで、またしてもリーダーの車(ウィッシュという車なそうです)を高坂SAから赤城高原SAまで運転しました。初めは本当に追い越しもせず時には70キロ代で運転していましたが、いくらなんでもそれでは予定時刻にギリギリのようなので、途中から自分の中ではだいぶ追い越しをしました。そのかいもあり11時45分に赤城高原に到着、すぐ近くの沢に行くA部パーティーと合流し、10分ほどのち出発しました。

0:20 道の駅着

ちょっと飲んで、仮眠

|

|

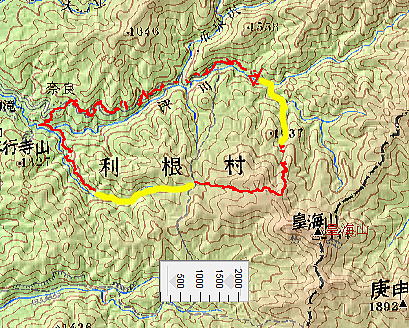

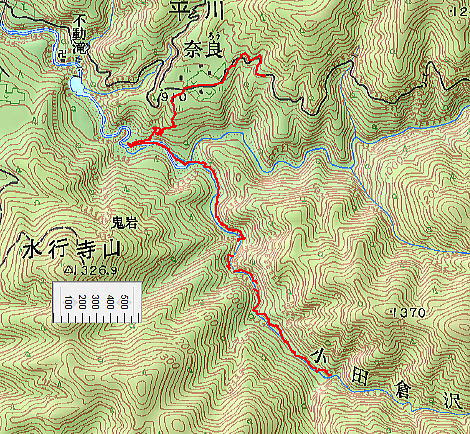

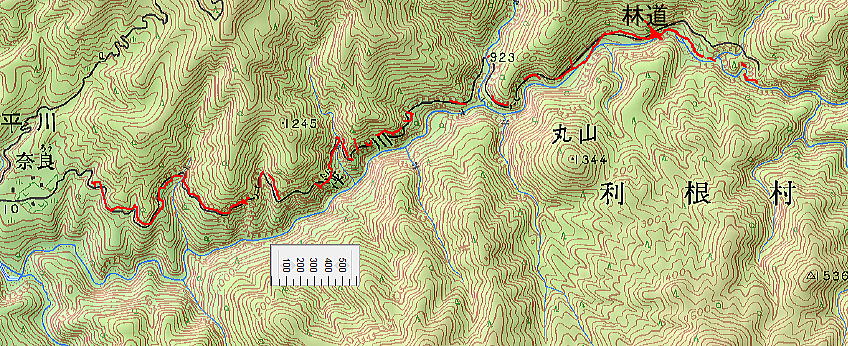

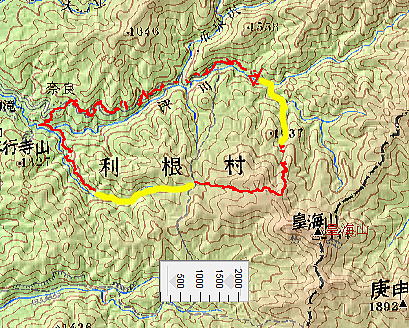

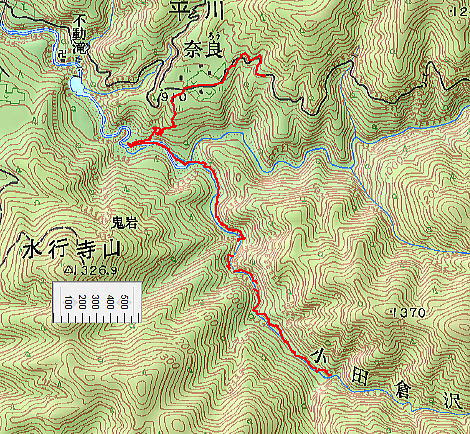

| 今回の山行の概念図(黄:データが取れなかったため手書き) |

|

9月6日

天気:晴れ時々曇り

5:30 起床

6:00 道の駅出発

7:00 奈良(なろう)近くの駐車場着・朝食

奈良という集落が以前ならここにあったはずですが、人の気配はなく人が住んでそうなのは一軒のみ、その手前に廃屋あり。A部パーティーとも別れて、出発です。

|

さぁ、出発 |

7:50 駐車場出発

来た道を少し戻り、廃屋を過ぎたあたりで左に入ると踏み跡が点々とありました。斜面が急な所は右へ進み、沢に合流。

| 8:20 沢に合流 |

|

沢に下りて、現在地確認をして、「あっちだ」。泙川と小田倉沢の二俣では、小田倉沢は枯れており、沢地形しかありませんでした。20分ほど歩いた所で、沢に水が現れました。

|

小田倉沢に水、現れる |

| いよいよ、沢に突入といった感じです |

|

|

9:05 最初の滝

右を巻いたと記憶 |

9:10 二番目の滝

右を登った? 巻いた? 記憶にありません。 |

|

|

9:20 3番目の滝

滝をどう登ったか、くらいはメモしておけば良かった。忘れてます。 |

| たまには振り返っての写真 |

|

今回も登りは多くの場面で、トップを行かせていただきました。リーダーに感謝です。トップへ行くということは、本来なら支沢をきちんと把握して、現在地をつかみながら、沢の右を行くか左を行くかなど細かいルートも判断なのですが、どうも細かいルート判断に夢中になってしまい、気がつくと支沢を通り越そうなのをリーダーに指摘される、というのが何回かありました。質なのか、量なのか、それとも両方か? 細かいルートを判断してなおかつ現在地を把握というのは当然のことながら、もう初耳ではない。頭では分かっている。

この小田倉沢というのは、基本的に藪がありません。非常に歩きやすいです。そして釣り師が多く通っているのか、沢のちょっとした脇にずいぶんと通過しやすいルートがあります。滝につきましても、踏み跡のはっきりした巻き道が多いです。

|

10:00 休憩 |

|

出発してから、標高888二俣までのトラックログ(以降の5日のデータなし) |

10:00 標高888m二俣

888m二俣から1時間くらいは滝やゴルジュ、巨岩など多く、通過に手間取ります。

| ここら辺は、険しい |

|

|

10:15 |

| 上の滝を通過した後の写真? |

|

|

10:30 お助けひもを出して(カメラの設定ミスによりブレ)

トップを行った割には後ろの人まで気遣う余裕があまりなかったかもしれません。お助けひもはリーダーに出していただく |

| 10:50 この滝はロープを出していただき、右側を登りました。上部の方がこれといったホールドがなく苦戦した記憶があります。 |

|

|

上の写真の滝をロープを使って

径の細いロープを使う時は、クレイムヘイストなどでは効きが悪く、タイブロックを持ってった方が良いとのこと、なるほど。 |

| 11:20 この滝は右を登ったと思います |

|

|

ここは沢の左を進め!(たぶん) |

12:05

へつる、S林さん |

|

|

|

| 12:08 楽しい〜♪ 自分にとって、難しそうに思えましたが特に問題なく登れました。この手のムーブは得意系です |

12:10 標高1110m二俣

|

12:15

ここはどこを通過するかでだいぶ迷った記憶があります。最終的には右? 左? 真ん中でないことは記憶しているのですが… |

12:25

これは右を行ったと思います |

|

|

12:40

これもおそらく右へ行ったと |

13:00

これは左だと思います |

|

|

上写真の滝を、登り切る |

13:25

本日、これを過ぎれば後は大きな滝なし

この滝は右を巻きました。 |

|

|

|

滝に打たれる、リーダー

ひょっとして、この役は自分がすべきだったかもしれません。ちょっとリーダーの言葉が聞き取れず、一瞬の間が空いてしまい、「何をするのだろう」と思っていたら、なるほどこういう楽しみ方も。 |

|

やっぱり晴れたほうがいい。 |

| 曇っていたら、たいした景色でないと思いますが |

|

|

本日のテン場

この黄色い花は何? |

14:25 標高1420m二俣、少し上がった所を本日のテン場とする(C1)

行程途中にテン場適地はたくさんありましたが、明日のこともあるので今日のうちに進んでおこうということで、当初の計画通りの場所となりました。その他、イワナですが、登っていて魚影がほとんどありませんでした。「以前は、放流する人がいたので釣れる沢でしたが、最近はそうでもないので姿が見えないのでは」ということらしいです。いずれにしろ、自分はこういう水量の少ない沢に大きなイワナがいる姿は想像できません。

疲れが出だした頃にテン場到着、とりあえず本日はバテずに無事到着。

| タープ設営 |

|

|

焚き火

薪は豊富にありました |

前回上手く行かなかった夕食担当ですが、少なくとも前回のような大きなミスはなかったです。それでも、持ってきた玉ねぎが悪くなっていた、というのはありました。「すし太郎」は、マーボ春雨などに比べるとちょっと重い、とのこと。装備の軽量化という点では、今回シュラフを初めて持参しない、シュラフカバーのみという行動に出て、雨具を着ることや下着を着ることで対処できました。その点では良かったですが、食糧について掲げた「腹八分」よりどうしても多く持ってきてしまう自分がいました。のこぎりは近くのホームセンターで購入して、今回初めて持っていきましたが目が細かすぎるそうです、使えないことはないのですが…

自分の右足親指の爪があまりしっかりしておらず、ときたま不安になることがあります。この時はそういう時で、医療ケースの中にバンドエイドが…、と思い探してみましたがありません。使いそうもないものばかり入っていて、一番良く使うバンドエイドが入っていないとは、医療ケースも行く前にちゃんと確認すべきでした。夜寝ている間に、右足が動いて、シュラフカバーに引っかかって「痛い」思いをしないだろうか。その他、今回はタープの一番端に寝ることになりましたが、寝ている時に(あまり寝相が良くないので)転がって行ったりしないだろうか? などとつまらないことを考えていたら眠れなくなってしまいました。うとうとはしましたが…

9月7日

天気:曇り時々晴れ

4:30 起床

夕食の分の荷物が減って、S林さんの荷物を持つことになる、当然のことだ。「持つのはビリー缶? ツエルト?どっちだろう」と思っていたら、S林さんから両方手渡される。ちょっとびっくりするが、まあいいか。

| 朝食の準備 |

|

6:30 出発

出発してすぐに、小田倉沢の水は枯れてしまいました。それ以降、標高の高い所では一時水流が「こんにちは」をすることはありましたが、標高1420m二俣の上は、ほぼ水が枯れているということです。

|

6:35

小田倉沢の水はここから、生まれる |

| 水こそ枯れていますが、沢地形はきちんとあります。 |

|

|

人工的に植えたのでしょうか? 落葉松の林が現れてきました。

(標高1700m付近) |

7:50 1720mの二俣(と言ってもあるのは沢地形のみ)

1420m二俣から、1720mの二俣の辺りまでかなり明瞭な踏み跡があります。まるで登山道を進むかのように、楽に足が出せます。踏み跡をそのまま行くことも考えられたのですが、やはり踏み跡よりも「当初描いていた進むべきルート」ということで、踏み跡を外れて幾分左へ進みます。

8:20 稜線(1850mコル)

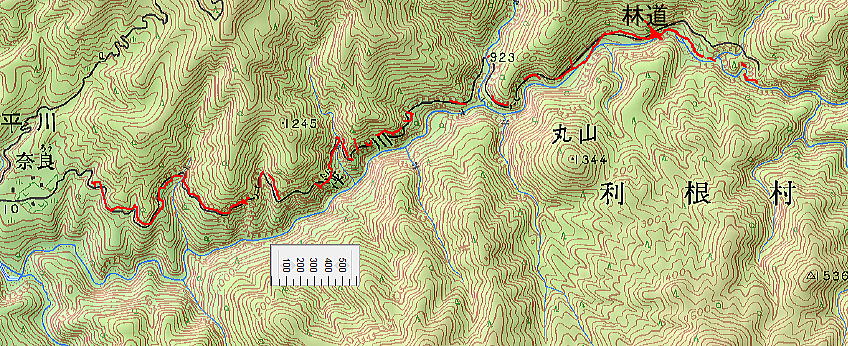

稜線に出た後、再び明瞭な踏み跡に出会いました。当初、ここからナメ沢を下降する予定でしたが(当初予定は下のトラックログで黄線)、出だしが急で、ガレていてやっかいそうなので少し東の尾根を進みそこから当初予定のナメ沢に合流することになりました。尾根の途中までは人工物もありあたかも登山道のようでした。斜面が急になった頃から踏み跡が失せ初めました。

|

| 9月7日出発してから、沢を下降するまでのトラックログ(当初予定は黄) |

9:15 沢下降開始

|

沢下降開始 |

沢下降開始です。30mナメ滝までは難しそうな滝はあったものの時には巻いたりして、無事下りれました。S林さんが果敢に下りて、難しそうな地点も下りてみれば案外通過できました。それにしても、滝の上から見ると難しく思えるものです。

10:05

下から見るとそれほど難しそうもないですが(1) |

|

|

下から見るとそれほど難しそうもないですが(2) |

11:00 30m?ナメ滝

さてさてナメ沢のメイン、30m?ナメ滝です。巻く所もなさそうですし、持ってきたロープ8mm50mもあるので、懸垂下降で下ります。上流から見て右側を懸垂で下りました。特に問題なく下りれましたが、なんとこのナメ滝は2段になっていてさらにもう一段下にありました。長さ50mのロープで一段目のテラスまででほぼぴったりです。そして、テラスの所で、支点をとるにも土砂で固定された流木にシュリンゲでとるしかなさそうです。下の一段は上部よりも傾斜がなく、それほど困難なく下降できそうです。念のため土砂に固定された流木に支点をとり、懸垂で下りることに、ですがそれほど斜面が急でもないのでほとんどロープに体重はあずけず、クライムダウンしていくとのことでした。トップとしてリーダーが先に行きます、さて自分の番か、おーっとS林さん微妙にバランスを崩します。ちょっと怖気づく自分。上から見るとそれほど難しくなかったのですが、案外ぬめっていて、どうしてもロープに体重をあずけてしまう自分がいました。あと1mくらいで安定したところにという場所の処理に戸惑い、ああだこうだしている最中、するっとロープが伸びて

30m?ナメ滝

上部を懸垂で下りる |

|

バランスを崩して岩に尾てい骨を打ってしまいました。急に体重をあずけたので、上の支点が30cm程度ずれたとのことです。ロープを離さず握っていたので、尾てい骨を打った所が平らなところだったので、痛かったがそれにダメ押しが加わらず、無事ヒヤリハットで済みました。下まで降りて、リーダーから、「懸垂下降をするときはもっと足を広げて」言われる。支点があやふやな所で支点をとらねばならない時もある、このくらいで済んで良かった。自分の懸垂技術が、支点のしっかりしたところでしか通用しないものだったということ。シュリンゲを2重にしてれば防げたという意見もあり、自身の懸垂技術に自信がないのなら取り組む前にきちんと意見すべきでもありました。

その後は、多少遅れがちになりましたが問題なく歩けました。

11:50 湯乃沢に合流

所々、湯乃沢に合流したのちも通過に手間取ったところはありましたが、記憶に残るほど困った所はなかったです。

|

12:20

別支流奥に、大きな滝が |

|

|

| 6日午後のトラックログ(一部) |

|

12:30頃 泙川に合流

合流した少しあと、対岸に林道が見えるようになりました。しかし、そこまで上がるのは到底無理そうです。川原を歩きながら、林道に上がれそうな地点を探していると、堰堤が現れました。リーダーの話によると、堰堤を下降しても通過は困難そうとのことです。では、林道にあがるルートをということで、ルートを探しに行ったリーダーが数分後、林道を見つけたとの声が、林道にはそれほど苦もなく上がれました。

13:50 林道

14:25 標高923mの橋

林道に出た安心感からか、この頃から急に荷物が重く感じられ、遅れをとる。休憩すると、多少元気が出てくる。もう下山して車で救援に来たリーダーに会う、その他別ルートで近くの沢を登っていたTa田さんも車で救援に来た。あと少しで目的地の駐車場なんですけど…

15:55 駐車場着

16:15 駐車場発

17:00 温泉(行きに泊まった「道の駅」内にある温泉)

17:55 温泉を出発

21:00 荻窪駅着・解散

GPSを使って:以前から、沢でGPSを使い、トラックログをとっているが、「沢でトラックログを見て面白いのは入渓地点とツメの部分で、その他は基本的に沢に沿って行っているのだから、沢に沿ったトラックログができて当然で見てもあまり面白くないかもしれない」ということを改めて思う。今後、GPSは持っていくけど、入り口と出口だけログをとるかもしれません。

戻る