レンズの向こう側

「おいアキラ!もっとそっちつめろよ!」

「いててて!誰だよ、俺の足踏んだの!!」

「ねえ内村、こういう時くらい帽子取ったら?顔映んないんじゃない?」

「いーだろ別に。それに石田だってタオル取ってないじゃねーか。」

「あーあ…俺、今日の小テスト対策で徹夜したから、ちょっとクマ出来てるんだよね……。」

「深司~何を女みたいな事言ってんだよ。それくらい何て事無いだろ?」

「おいおい、いいかげんにしないかお前ら。これじゃいつになっても終わらないぞ?」

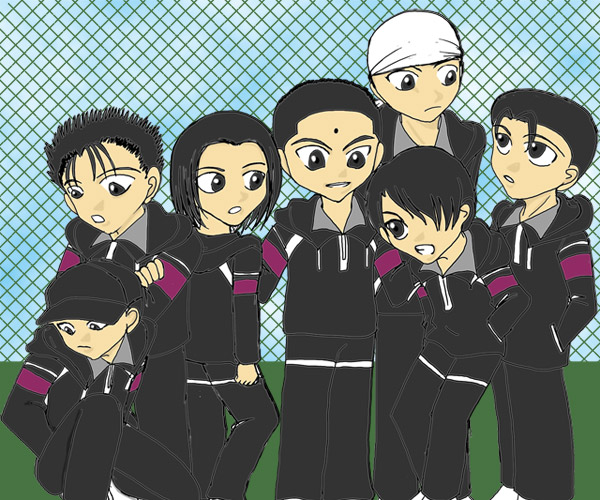

何やかやとガヤガヤしている不動峰中テニス部一同の姿に、カメラマンを横に従えていた俺――は、彼らに気付かれないよう、こっそりと笑みを漏らした。

何で平日のこんな真っ昼間に、こうしてこいつらと顔を合わせているのかというと。

うちの社のスポーツ雑誌の企画で、中学テニス界を特集するコーナーが出来たからだ。

一応俺の提案した企画だったんで、必然的に俺が記事の内容を担当する事になった…というわけ。

その取材というれっきとした理由があるのだ。

記念すべき第一回目は、前回の全国大会の覇者である立海大附属中を――という意見もあったにはあったけど、それは後に持っていこうという編集長のお達しで、今回の選抜は俺の手に委ねられた。

そこで俺は、常日頃から交流のあった不動峰中テニス部を、栄えある第一回目の特集校に選んだというわけだ。

とはいっても、そういう私事だけで不動峰中に決めたわけでは決して無い。

これでも一応プロの端くれだし、仕事である以上、そういう所は適当とか感情で左右されるわけにはいかないし。

もちろん知り合いだっていうのが強いのは否定しないけど、それだけが理由じゃない。

一人の記者として、話題性は全く問題無い――そう判断したからだ。

あいつらが置かれている特殊な現状、過去のトラブル、色々合わせて中学テニス界の一つの一面として、問題提起も出来る。

そうする事は特集内容からは逸脱していないし、それで少しでもこいつらの環境や待遇が良くなったり、不本意なレッテルや噂、誤解なんかを減らせれば更にいい。

そういう意識が確かにあった。

でもまあ、ここまで偉そうに言ってはみたけど、結局は「こんな奴らが居るんだぞ。どーだ凄ぇだろ!」って自慢して見せびらかしたいだけなのかもしれないけど。

まあ、そんなこんなで俺はカメラマンを引き連れて不動峰中へと足を運んだ…というわけだ。

「はいはい。いーかげんにしねーと、こわ~いカメラマンの兄さんがキレちまうからなー?そろそろ落ち着いてくれよー?」

俺の隣で耐え切れないというようにクスクスと笑っている人の良さそうなカメラマンを指差してそう言うと、皆途端に慌てたようにピシリと背筋を伸ばす。

まるで証明写真でも撮ろうとしているかのようなその緊張しきった面持ちに、俺はカメラマンと顔を見合わせて小さく吹き出した。

「ははは…!そんなに気ィ張る必要ないって。気楽にな?」

こういうこいつらの姿も、それはそれで可愛くていいけど、こいつらの本当の魅力はそんなもんじゃないし。

それに緊張しきって固まってる表情なんて写真に納めても何にもならない。

自然体で、テニスに一途なテニスバカとも言える熱心さと情熱が、何よりこいつららしい所だと思う。

そんなこいつらの良い所…魅力を全部引き出したようなのが撮れなきゃ意味無いし、そんなんで記事を書いても良いものが書ける訳が無いんだ。

だから、こいつらには最高の表情で居て欲しかった。

そして、出来れば誰もが目をとめるような記事で、最高の写真で不動峰中テニス部を紹介してやりたいと思った。

「気軽にって言ってもなぁ?」

「そうそう。全国規模のスポーツ雑誌に載るって思うとなー。」

「緊張するなって方が無理だってさん。」

困ったように微かに眉を寄せる神尾達。

気持ちは分からなくも無いけど、それじゃ俺達としても困るわけで。

どうしたもんかと俺は小さく息をつく。

「やれやれ…精鋭ぞろいの不動峰中テニス部御一行にも、一筋縄じゃいかない強敵があったわけだ……。」

ポツリとそう零せば、皆の顔に苦笑いが浮かぶ。

「これなら、試合の方が緊張しないかもなー。」

「そーだなー。テニスだったら慣れてるしな。」

「へえ?そういうもんか?俺だったら、たくさんの人の前で試合するより、こっちの方がマシだけどな。だって、ただの写真だぜ?」

「そうは言うけど、ただのスナップ写真じゃないし?」

「なあ?きっとさんだって俺達と同じ立場だったらそう思うんじゃねーの?」

石田と森の言葉に首を傾げれば、伊武と神尾が肩をすくめてそう答える。

そこまで言われてしまうともう返す言葉も無くて。

俺は唸った状態で腕組みをして暫し思案にふけるしかなかった。

「そっかー。ん~~~~~………じゃあ月並みだけど、こういうのはどうよ?」

上手くいくかは分からなかったけど、ただボンヤリと時間を潰すよりも試してみる価値はあるかもしれない。

そう考えて、俺は奴らに一つの提案をしてみた。

「誰でもいいからさ、一番大切な人、一番好きな人を思い浮かべてみな?」

大切な人、好きな人、特別な人。

それは時に父であったり母であったり兄弟であったり。

又は祖母や祖父、従兄弟、親友、そして恋人や伴侶。

大切な人を想う時、人は優しい気持ちになれるはず。

暖かい想いを抱くはず。

どんな人でもいいから、己の心を満たしてやまない人物の姿を思い浮かべる事が出来たら、自然に表情も和らぐだろうと――そう俺は思った。

そして――。

シャッターを切る音が響いた………。

<後日>

「悪ィな3人とも。急に来てもらって。」

「いえ、構いませんよ、これくらい。」

「そーそー気にすんなってさん。」

「で、今日はどうしたの?何か俺達に用?」

「おお!この間の取材の記事出来上がってさ。明後日発売なんだけど、先に刷り上ったやつ、1部お前らにやろうと思って。」

「へぇ?じゃあ明後日には書店に並ぶんだ、コレ?」

「ああ。記念すべき企画第1号だぜ?」

「なんつーか、今更だけど何か緊張するよなー。」

「ははは………写真撮影の時もそんな事言ってたよなーお前ら。そうそう、写真焼き増ししてもらったから、記念にお前らにもこの雑誌といっしょにやるよ。よく撮れてるぜ。」

「そう……ですか?それなら良かった。さんにそう言ってもらえれば、まあ安心ですね。」

「それにしてもさ?ずっと気になってたんだよな俺。」

「気になってた?何の事?」

「あんなにガチガチに緊張しまくってたのにさ?写真じゃあすっげーいい顔してんだよなお前ら。何であんなに変わったわけ?いったい誰の事思い浮かべてたんだよ?」

「「「…………………………………。」」」

「神尾?」

「あ、えっと……。」

「???伊武??」

「……………。」

「??????橘?」

「あー…いや、その………。」

「???????????」

(((まさか目の前のこの人だったなんて、本人には言えない――!)))

イラストのみは、『Treasure』のページにあります。