藤山一郎は、昭和二十九年九月十三日にNHK芸能局音楽部の嘱託となった。

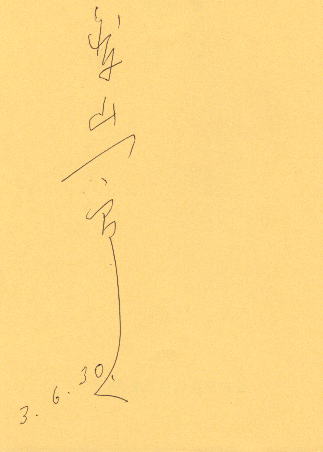

藤山一郎は、昭和二十九年九月十三日にNHK芸能局音楽部の嘱託となった。『今週の明星』『希望の星座』のレギュラー以外に『わが家のリズム』『婦人の時間』『朝の歌』などの番組に出演してホームソングの普及に力を入れたのである。藤山は、自ら作曲した《風に歌えよ》(野上彰・作詩)や、《ケンタッキーの我家》(アメリカ民謡)《なつかしき愛の歌》(モロイ作曲)など、セミクラシック曲を独唱した。また、番組を通じての一般の合唱団の指導を行いながら健全な歌の普及に努めたのである。藤山は、この活動を通じて日本の音感教育の遅れを早くから指摘していた。複音で構成されるピアノの伴奏、しかも、メロディーとリズムだけでなくハーモニー(和音の合理的連結)の伴奏で歌うことが最も音感が養われる。ヨーロッパでは教会で賛美歌を歌うとき、オルガンの伴奏はハーモニーで弾く。そのハーモニーを聴きながら曲の変化を捉えて歌うことが大事なのだ。ハーモニーという音の合理的構造と規則性を感覚で捉えることができるようになれば、単音でしか書かれていない歌を立体的に理解できるといえる。藤山は歌唱指導のみならず、ハーモニーを生かしたホームソングの作曲にも力を注いだ。昭和三十年九月『婦人の時間』のテーマ曲として、どこの家庭でも広く愛唱されることを念頭に作曲した《波》という作品がある。これもその一つである。F短調、四拍子で始まり、間奏でF長調に転調、三拍子になり、<美しい>のリタルダントでCマイナーになり、すぐにF長調、そして、もう一度それを繰り返し、静かに後奏で曲を閉じるている。まるで、南十字星が輝く南方の海の波、少年時代から親しんでいた避暑地鎌倉の静かな波、復員船の船室の窓から眺めた波、さまざまな波のイメージがこの旋律から浮かんでくるようだ。その他にも、《クロカッスの歌》《春の海》《ひとりの春》《わが子よ》などホームソングの佳曲が多い。こうしてNHKで「四角張って歌う古典歌曲でもないその中間をゆくような上品で親しみ易い」(『放送文化』)健全な歌の普及活動が認められて、藤山は、昭和三十三年三月に

『放送文化賞』を受賞した。それに応えて、藤山は、受賞の喜びと感謝をしめすとともに「クラシックに限らず、ポピュラー音楽の分野にまで選を広げてくださったことに感謝しています。これからも“歌のカイ書”健全なホームソングに努力していきたいと思っています。」(『NHK新聞』)と、あらたな決意をのべた。その年には第二回世界赤十字デー祭に出演し、藤山一郎の歌声は世界の舞台に登場した。また、リカルドサントスとの共演ではシューベルトの《セレナーデ》を独唱、声楽家として技量を世界の音楽家に認識させた。そして、翌年には健全な歌の普及啓蒙活動が教育の分野でも認められ、文部大臣から社会教育功労賞を受けている。昭和三十四年から五年にかけて、家庭婦人を対象としたNHK第一放送『ハ−モニーアルバム』が始まった。毎週火曜日が、藤山一郎のコーナー、クラシックからポピュラーまで格調高い大衆性のある名曲が幅広く放送された。ここに、バリトン増永丈夫とテナー藤山一郎が完全に合体したのである。ジャズを翻訳して歌う、オペレッタをの抜粋曲をサロンオーケストラの編成で、シューマンを独唱、自分の採るべき路線が明確になったあのビクター時代、充実していたハーモニー音楽が蘇ってくる。クラシックの格調の高さとポピュラーの自由と楽しさが見事に調和し、その境目を感じさせない。藤山の充実した日々がよくわかる。まず、声楽曲から見ると、セレナーデが多いのが、まず目についた。セレナーデは、夜の音楽という意味がある。それは、特に夜、恋人の家の窓辺で歌う恋の歌だ。ところが、《嘆きのセレナード》となると、ちょっと趣が異なる。「嘆き」と恋人に歌いかけるセレナーデの組み合わせは、少しおかしい気がするが、曲想そのものは軽快で、失恋を嘆くというよりは、楽しく輝いていた青春の日々を回想するロマンチックな感じがする。シューベルトの《セレナーデ》は、その言葉どおり、青年が恋人に捧げる愛の歌である。夜の闇をとおして、ひそかに愛する人に歌いかける。三拍子のスタカートによる分散和音は、藤山の繊細な歌唱と調和し、驚くほどの純粋な恋の世界を表現している。 《マドリカル》とは、中世イタリアで流行した多声声楽曲の意味。しかし、曲の方は、甘く軽やかなセレナーデの気分を味合わせてくれる。また、一方では流麗なイタリア歌曲のようなロマッチクな雰囲気もある。甘酸っぱい香りを漂わせる旋律は、セレナーデを得意とする藤山一郎のテナーにピッタリである。 藤山は、バリトンだが、テノールのようなのびやかさがある。そのためか、テノールの曲も多い。《マッティナ−タ》は、歌劇《パリアッチ》を作曲したレオンカヴァルロの歌曲のなかで最も親しまれている。夕べに歌われる恋歌がセレナーデに対して、朝に歌われる恋歌が《マッティナータ》だ。マッティナータはイタリア語の“mataina”からきた言葉。藤山のレッジェーロなテノールの音質を持つ流麗なハイバリトンが甘美な旋律をレガートに歌い、朝を感じさせる。藤山一郎のテナーは、清流のようにしなやかで美しい。藤山一郎の音楽性豊かな歌唱は、チェコの母なる川、ヨ−ロッパの山脈から湧きでた泉が渓流となり、岩をかみ、緑濃き大平原を悠々と流れる《モルダウ》の美しさをのびやかに表現する。それは、もともとはテノールもしくはソプラノの独唱用の三つの歌曲リストの《愛の夢》の旋律を歌っても同様である。藤山一郎という声楽家は、早いパッセージも無理なくこなせるほど上顎の使い方が巧みで顎のさばきが速いため、高低の明るい「響き」を落とさずにピッチも正確に立派な模範的歌唱をしめす。そんなテナーには、イタリア初期ロマン派オペラ最大の作曲家ロッシーニの歌曲集『音楽の夕べ』に含まれた名歌《踊り》は最適である。ナポリ地方の舞踏のリズムは、八分の六拍子のテンポだが三連譜で演奏されている。タランテッラのリズムは、毒蜘蛛にさされた毒からのがれるために踊る狂気な踊りのため、言葉が間に合わないほどテンポが速いのでややもすると歌唱時の響きを落としがちになるが、藤山は、それを見事に歌っている。 つぎに、声楽曲よりも少しポピュラーなホーム歌曲を見てみよう。 《三色すみれ》は、《ラブ・イン・アイドルネス》が現題。トーキー以前の活動写真の頃、しばしば伴奏に使われていたため、ある年代以上のオールドファンには懐かしい旋律であろう。失った恋の思い出をたどると懐かしさは甘美なセレナーデを奏でる。 《ドナウ河のさざ波》は昭和の初期、映画が無声の活動写真だった頃、よく耳にしたワルツの名曲である。日本ではちょうど日露戦争の頃に東京府教育会で開かれた音楽会で初演されている。このマイナー調のメロディーを聞くと、映画『ああ野麦峠』のバックミュージックに流れたせいもあるが、性急な近代化を計った明治国家の病理を感じる。藤山は、昭和二十六年にこの《ドナウ河のさざ波》(レコードは漣)をEマイナーで吹き込んでいる。途中からEメジャーに転調するが、高いE音(ミ)を奇麗に力まず“サラリ”としかもレガートに歌っているあたりはこの曲のハ−モニーを十分にいかしている。 多彩な楽器を自由にこなす藤山は、その抒情性を理解していた。 ピアノ曲『乙女の祈り』は広く誰にも知られるメロディー、その旋律の甘美さとロマンチックな幻想的雰囲気が藤山の端正な歌唱とマッチし、その魅力的空想が広がる。カヴァティーナは、オペラで歌われるアリアというよりはリートに近い抒情歌のことで、甘く美しい器楽曲にもその言葉はそっくりあてはまる。ロマンチックなメロディーとその曲想がもたらす雰囲気が特徴。バイオリンが奏でる甘美な旋律をディクションが奇麗で明確な藤山一郎の美しいハイバリトンが終始レガート(なめらかに)に独唱する。《春の花束》は、チャイコフスキーの『絃楽四重奏 第一番』第二楽章の二つの主題に歌詩をつけたものだ。第二楽章はバイオリン独奏曲にも編曲され、あの文豪トルストイは、この美しい旋律を聴いて感動し落涙したという話はあまりにも有名な逸話。藤山は、昭和二十七年にレコーディングしている。 藤山が、第一主題の前奏のあと、<雲雀は空に 声高く春の花 ほほえむを>と歌い出す歌唱は美しい。NHK合唱団のトップ松田和賀代の独唱になると、藤山はG♯音が何度も出てくる副旋律を歌い、最後はソプラノとの二重唱となる。女性コーラスの斉唱の後、B♭長調からD長調に転じると、藤山の独唱が、<愛と幸ともに めぐりやまぬ春よ 日射し暖かく 花は開く>と始まる。<花束開く>と<夢見る>の箇所の高いF♯は、発声が美しく見事だ。ここのパッセージはマイナーな曲調だが、藤山の歌唱から、心地よい微風よりは幾分青春に身を切る東風が目立つ春を感じる。クラシック歌手増永丈夫時代にドイツロマン派の影響を受けた藤山は、ドイツ歌曲、ドイツ民謡は、取り上げ独唱している。とくに、昭和三十五年二月九日の「独唱と合唱のためのシューベルト集」は、好評だった。《菩提樹》は、シューベルトの《冬の旅》のなかで最も有名な緑を象徴するホ長調。最初のメジャーでは、慰めと憩いを約束してくれるかのような菩提樹の葉のそよぎを感じさせるが、マイナーに転調するとそれに必死で耳をふさぎ、突風に帽子をとばされても振り返りもせず、ひたすら遠くにさすらう。メジャーとマイナーのコントラストは、藤山一郎の独壇場である。藤山は、天才的な表現力がある歌手である。そんな声楽家には、機知に富んだ《ます》は、ぴったりだ。この《ます》は、谷川の清流を泳ぐ「ます」が釣り師の悪知恵によって竿にかかるまでを、いきいきと描いた《名曲》。その清流の美しさが音型になっている。特に歌の第三節で釣り師が小川をかきまわしながら水を濁らし、「ます」をつりあげる様子に劇的な変化に表現を見せるが、ここでの藤山一郎の歌唱表現は見事である。世界民謡は、のびやかなハイバリトン、甘美なテナー藤山一郎のお得意の分野だ。イギリス民謡のもつ優雅さと感傷を癒してくれるさやしさは、藤山一郎の歌唱にふさわしい。恋人とローモンドの湖のほとりを歩いた思い出が蘇る《ロッホ・ローモンド》、<春の日の花のように輝く君の姿>と愛の魅惑とロマンチックな世界を想像させてくれる《春の日の花と輝く》、クライスラーの奏でるバイオリンでおなじみのアイルランド民謡の名曲《ロンドンデリーの歌》、遠き昔の日、夕暮れになるとどこからともなく聞こえてくる感傷を誘う懐かしいメロディー《なつかしき愛の歌》これらの名曲を、藤山は、透明感のあるのびやかな軽快なバリトンで、独唱した。戦前は、藤山は、よく《帰れソレントへ》《舟唄》などを独唱していた。イタリア民謡も藤山のレパートリーのひとつなのだ。《マリア・マリ》はナポリターナの代表曲。恋人マリアに対する思いを情熱的に歌いげるセレナーデでもある。藤山一郎は、セレナーデを得意とする歌手だ。この曲はかなりの表現力と声量が必要だが、藤山にはそれをこなすだけの力がある。藤山一郎は、一連の古賀メロディーを唄うことによって、ギター曲の伴奏による独唱スタイルを確立した。当然、藤山は、ギターの奏法を巧みにとりいれたグラナドスのスペイン舞曲にも関心をもっていた。グラナドスは、ピアノ曲のみならず。声楽曲にもすぐれたロマン的詩情溢れる作品を残した。スペイン舞曲は、スペイン北部民族の舞曲からアンダルシア地方ものも交え、十二曲からなる個性的な舞曲が集められている。特色のあるリズムと歌曲風の特徴が藤山の感性をとらえたのだろうか。昭和三十四年十二月八日の『ハーモニーアルバム』「スペインの幻想」では、酒井富士男とアンダルシアギター四重奏楽団のギター伴奏にのせて、藤山は哀愁を感じる旋律をしっとりと歌った。フォスターは、アメリカのシューベルトといわれ、人間味溢れる抒情的な作品を数多く残した。黒人奴隷がよそへ売られていく黒人の悲しみを歌っている《ケンタッキーのわが家》は、フォスターのヒューマニズムが滲みでている。藤山は、『わが家のリズム』でも何度かとりあげて独唱している。<苦しみおとずれ来なば 我が故郷よさらば 君の涙 ぬぐいたまへ>と優雅なメロディーのなかに内在する感傷性を損なうことなく歌うあたりは、藤山一郎ならではの歌唱表現の神髄である。昭和三十四年十一月十日放送の「フォスター名曲集」では、そんなフォスターの魂とも言うべき《金髪のジーニー》《おおスザンナ》《夢みる人》《ネリーはいい娘だった》《草競馬》《老犬トレイ》を、二期会合唱団のハーモニーと見事に調和しながら歌った。そして、世界民謡の旅のラストはロシア民謡だ。《恋人を偲びつ》《母なるヴォルガ》などを藤山は哀愁をこめてロシアの魂を表現した。藤山は、軽音楽の分野においてもそのジャンル、レパートリーは広い。 藤山は、昭和二十五年『愉快な仲間』でビング・クロスビーに扮してミュージカルワンマンンショーを演じた。クロスビーよりも高音が甘く響く澄んだ声が好評だった。その評判どうり、1932年のミュージカル《陽気な離婚》のナンバーでおなじみの《夜も昼も》、一九二八年に発表されたユナイト映画主題歌《ラモーナ》、一九三四年、コール・ポーターのミュージカルを映画化したRKO映画『陽気な離婚』の主題歌でフレッド・アステア、ジンジャー・ロジャースのダンスシーンが話題をさらった《コンティネンタル》などを華麗に歌った。シャンソンは、フランスの民族性をテーマに芸術の都パリを舞台に発展し、人々の心豊かな情熱と激しい恋に酔う庶民の歌である。人生のオアシス、心の泉ともいうべきシャンソンは、藤山一郎の甘美なテナーに合っている。パリをブロンド娘にたとえ、その魅力を歌った陽気な「これぞパリ」を思わせるワンステップ調の《サ・セ・パリ》、レビュ−界の女王ミスタンゲットが大ヒットさせた。いかにもパリらしい感じのするヴァルス・ミュゼットの曲で、パリの屋根の下で愛をささやく若い二人の姿が微笑ましく描かれている《パリの屋根の下》、藤山一郎のシャンソンも聞きごたえがある。<窓辺に舞う落葉よ、赤と黄金色に染まった枯葉よ>でおなじみの《枯葉》は、フランスシャンソンの傑作。ハンガリー生まれのピアニスト、ジョセフ・コスマエが1945年に初演されたローラン・プチのバレエ『ランデ・ヴ』のために作曲したメロディーにジャックヴェールが詩をつけた。1946年に映画『夜の門』でイヴ・モンタンが歌ったのが有名。藤山の軽快なレッジェーロなバリトンは、シャンソンが持つロマンチックな感傷的世界に適している。それとは対照的に藤山は、昭和三十四年七月二十八日に「ラテン特集」では、有馬徹とノーチェ・クパーナのサウンドにのせて、リオのカニーバルを思わせるような情熱のラテンを歌いあげた。藤山のようなリート歌手は、やはり日本歌曲もピッタリだ。抒情歌が多く歌われている。しかも、日本の季節感を出すために、四季に合わせて曲目が決められていることが特徴である。《ふるさとの》は、声楽家たちの音楽性、解釈力、感性、歌唱力が強く要求される。そのため多くの声楽家が独唱しているが、そのほとんどが、<ふるさとの 小野の木立に 笛の音のうるむ月夜や>をまるで発狂したかのように唸るので洗練された抒情性を失ってしまう。淡い恋心を抱く少年と少女が月が照らす野の木立で語り合っていると どこからともなく笛の音が聞こえて来る。あまりの笛の淋しさに思わず涙する姿は多感な思春期を思わせる。十年経って、少女は結婚して母となるが、あの月夜の晩のように流れてきた笛を聞いて涙を流しているのだろうか、という抒情溢れる詩情は三木露風の世界である。藤山は、昭和三十四年の『藤山一郎なつかしの歌声』のアルバムの中にこの歌曲をいれている。この歌の感傷的抒情性を十分に引き出すため、敢えて、A短調マイナーからG短調にキーを変えてしんみりとテナーの魅力をもつバリトンで聞かせてくれる。昭和三十四年七月二十一日放送では、加賀正治の月夜の笛を想像させるフルートと青山繁子のピアノで抒情たっぷりと、九月二十二日の「日本歌曲集」では、石川浩司のチェロを加えて、クールンのテナーでしっとりと歌った。《秋の月》は、秋風が肌身にしみるころ、こうこうと輝く月の光のもとで、秋のもの悲しい情趣を旋律にのせた名曲である。この歌曲は滝廉太郎二十一歳の時の作品。藤山は、悲しみに溺れることなく優雅でありながらしんみりとした味わいのある曲になると、凝縮された感情表現に巧みさを増す。したがって、ベルカントでやたら母音を響かせて言葉が曖昧になるよりも、藤山のようなリート歌手の方がこういう歌は良いであろう。正格歌手藤山一郎は、多くの抒情詩の名作を残した島崎藤村の歌曲も忘れていない。藤村は、若き日、小諸義塾の教師として小諸の町に住み、千曲川のほとりを歩きながら詩想にふけったそうである。そして、それが『旅情』の題名で雑誌『明星』の創刊号(明治三十三年)に発表された。輝いていた青春の日々が過ぎ、これからの人生の苦難を歩もうとしている漂泊の旅人の憂いを弘田龍太郎が芸術的な歌曲に仕上げた。この《千曲川の旅情》は、《小諸なる古城のほとり》としても有名。藤山は、慶応普通部時代からの恩師弘田の芸術歌曲を詩情豊かに歌いあげている。 日本歌曲といえば、どうしても忘れることができない巨匠、山田耕筰の作品も、藤山は独唱している。《黒い坊さん》は、山田の格調高い童謡作品。藤山は、慶応普通部在学中に『子供の時間』の御即位記念番組でこの山田の誇り高い童謡を独唱している。藤山にとっては思い出の歌であろう。山田の歌曲には、ドイツ後期ロマン派リートの影響がある。東京音楽学校の後輩にあたる藤山一郎のリート唱法は、山田がドイツ後期ロマン派から己の感性で消化した叙情的世界を表現するうえで最もふさわしい。母音と子音が結びつく言葉を歯切れよく明確に、とくに子音の美しい響きは、藤山は他の追随をゆるさない。藤山が放送した日本歌曲のなかで最も目を引き驚いたのは、《初恋》である。藤山は古賀の感傷と哀感に内包するロマンチスズムを表現した最初の歌手である。藤山は、おそらく、古賀メロディーがもつ繊細かつ優しさのこもった旋律に漂う美しく輝く音楽的民衆の吐息を啄木の歌のなかに見たのであろう。<砂山の砂に 砂に腹ばい 初恋の痛みを遠く思いいずる日>と啄木短歌の感傷とロマンチシズムを藤山一郎の美しくしなやかなハイバリトンが聴く人に感銘をあたえた。藤山一郎のレパートリーの広さには殆ど驚かされる。日本の民謡まで放送していたのだ。藤山一郎が日本の民謡も歌うとは意外だ。しかも、昭和三十四年九月一日の放送では、二期会合唱団をバックに演奏が有馬徹とノーチェ・クパーナ、ここに、日本の伝統とクラシック、ポピュラーとの融合が見られる。音楽は、ジャンルを越えるのだ。 この放送での特徴はジャンルによってテーマを決めて特集が組まれていたことである。例えば、「器楽名曲による独唱・合唱」、「映画音楽特集“回転木馬から”」、「外国民謡の旅」、「去り行く秋のメロディー」といった具合である。また、藤山は自分が歌手としての出発が童謡歌手であったことを忘れずに「七つのフランスのこどもの歌」「おとぎの国から」など子供の歌も特集している。その趣向は、昭和三十五年から『ハーモニーアルバム』を受け継いだ『メロディーの小箱』でも同じである。例えば、「みどりの歌集」、「ジプシーメロディー集」、「海の歌集」という特集が組まれた。また、伴奏が多彩なことも特徴である。NHKサロン・アンサンブル、NHKシンフォネット、東京放送管弦楽団、東京ストリング・オーケストラ、シャンブル・サンフォニェット、エコー・ストリングス、アンサンブル・ファンタジアなど様々である。ここには、藤山のハーモニーを基調としながら、クラシックとポッピュラーを融合させ、それぞれの素晴らしさを表現した。これが、バリトン増永丈夫とテナー藤山一郎が融合した世界、これぞ藤山一郎の音楽的個性なのだ。この藤山の歌唱が当時のクラシックの大御所、太田黒元雄、野村光一、堀内敬三、村田武雄ら錚々たる先生方に評価され、昭和三十六年、筑摩書房刊行の『世界音楽全集』第13巻声楽(3)にフォスター歌曲集を藤山が詩情豊かに素朴さを失わず、あくまでも美しい唱法で奇麗に歌った。演奏編成・編曲も、フォスターの美しさ、音のモダンなスマートさを感じさせながら、藤山自身が手がけている。この全集の「演奏家のページ」で監修のひとりである村田武雄は、藤山一郎の歌唱に対して「それはどんな通俗な歌でも音楽の筋」を通し且つ誠実であったとここまで追及してきた足跡を高く評価し、そして、クラシック特有の精神的品位ともいうべき高級志向を押し付けるものではなく、かといって感性的効果を追求する低俗志向に満足するものではないという賛辞を送りながら、「藤山一郎にフォスターの歌にあふれた人間味を思う存分に録音してもらったのはこの全集の一つの収穫だと自負している。それはこしらえた歌ではなくてすべて生きた歌になっているからである。」と絶賛した。慶応の先輩村田の言葉に藤山は心から嬉しかったに違いない。クラシックのもつ格調の高さと理性が生み出す精神的合理性を歌唱の基調にしてきたことをクラシックの権威者から評価されたことが一層の喜びとなった。これによって、藤山は、アカデミックな芸術音楽と大衆音楽の相違と落差を感じさせず、本来、音楽のもつ楽しさを伝えた歌唱を改めて誇りとした。旋律をレガートに、美しく、発音も明瞭に奇麗に、感情は内に凝縮させながら、ウエットに、そして透明感のある明るい模範的歌唱、これが藤山一郎の歌唱の神髄である。クラシックとポピュラーが乖離しはじめた昭和音楽史のなかで藤山一郎は、音楽が本来もつ普遍的な美と楽しさを追求した歌手ともいえる。