HowTo

◇カラーガレキ制作方法◇

-

当ディーラー製のカラーガレージキットの我流の制作方法と、後半はさらに我流の私好みのバキバキな墨入れ方法の解説です。

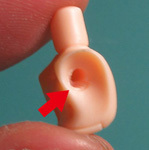

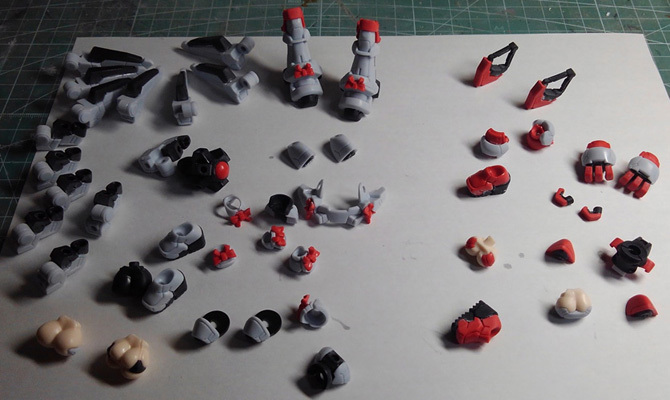

01:パーツチェック

-

まず最初にパーツチェックをします。

欠品があったらスミマセン…。

02:離型剤を荒く落とす

-

本格的に手を付ける前に、パーツ表面の離型剤をブレーキクリーナーで荒く落とします。

ガラスやポリ製の密閉できる容器にパーツを入れ、ブレーキクリーナーをブシューっと入れ、2分ほどシャカシャカします。

ブレーキクリーナーから引き揚げたら、濃い目に中性洗剤を溶いた液に2〜3日漬けて置きます。

あまり長くブレーキクリーナーに漬けているとキャストが脱脂されて白化しますので早めに引き上げましょう。

ブレーキクリーナーに漬け過ぎたり、ヤスリをかけるとパーツ表面が白化しますが、プライマーを吹いたらそれほど気にならなくなります。

|

→ |

|

03:パーツの成型(1)

-

おそらくガレキ制作で、最も手間がかかる作業ですね…。

・湯口を取って成形します。

・パーティングラインの段差を消して、スジボリを彫りなおします。

・2mm、3mm穴を開けます。

・接着するパーツの合いをこの段階で合わせます。

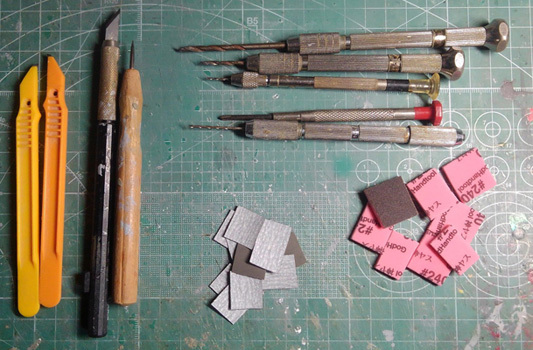

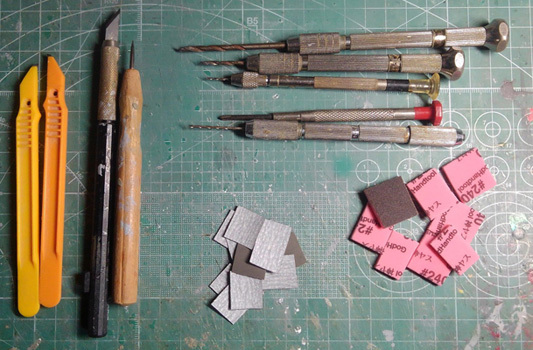

パーツの成型で使用している道具はこちら↓

基本的にはデザインナイフ、1〜3mmピンバイス、ドライバー、紙やすり、神ヤス。

紙やすりは1.5cm幅にして大量に短冊状にしておくと扱いやすいです。ダイモテープを裏に貼るとお気軽に硬めの紙やすりが量産できるので重宝しています。

神ヤス240番はパーティングラインの段差消しがすごく楽になりますし、Satelliteのペンライナーはあるとスジボリの復活が楽なのでもう手放せません。

そして長い時間をかけて…

↓

すべて成型が終わると気分的には作業の半分は終わった気になりますね〜

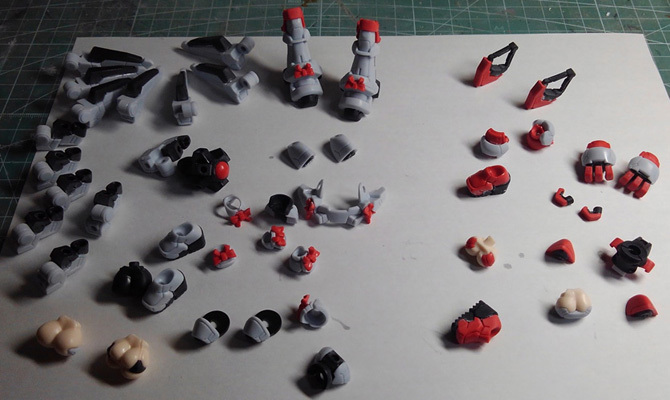

03:パーツの成型(2)※2mm、3mm穴開けの補足

-

可動物のガレキで避けて通れない、2mm、3mm軸のための、ピンバイスでの穴開けですね…。

一発で中心を開けなければならない!と言う訳ではなく、調整しながら徐々に開けていくので、その手順を記載しておきます。

ピンバイスでの穴開けの鉄則は

①ケガキ針でアタリをつける

↓

②1mmで穴を開ける

↓

③2mmで穴を開ける

↓

④3mmで穴を開ける

といった具合に、徐々にピンバイスの径を太くして穴を広げていきます。

そこで、各穴を開ける前に、ちょっとグリグリして、本格的に穴を開ける前に、穴を広げておくことをお勧めします。

以下その手順

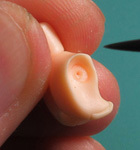

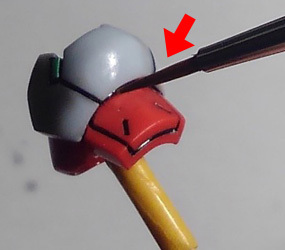

①まずケガキ針でアタリをつける

キャスト素材はプラに比べると柔らかいので、納得のいく穴の中心になるようにグリグリしましょう。

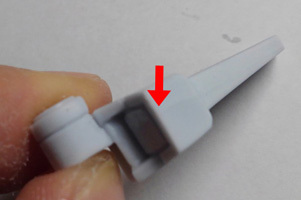

|

→ |

|

②1mmで穴を開ける

③2mmで穴を開ける

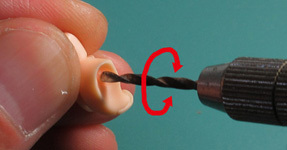

ここでいきなり2mmピンバイスで穴を開けないで、2mmピンバイスでやさしくグリグリして穴を広げておきます。

穴を2mmピンバイス分広げたら、本格的に穴を開けます。

④3mmで穴を開ける

3mm穴の場合も同様に、本格的に穴を開ける前に、3mmピンバイスでグリグリして穴を広げてから、本格的に穴を開けるようにすると中心からズレにくいです。

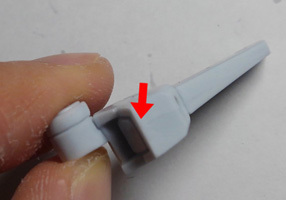

|

→ |

|

さて、ここからは穴を開けた時のリカバー方法です。

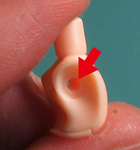

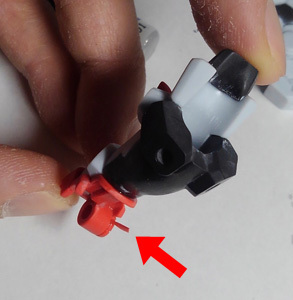

こちらは2mmを開けた際に中心からずれてしまった場合です。

2mm穴が右上に寄ってしまっています。

次の3mm穴を開ける前に、寄った反対側の左下を削って広げます。

穴の中心を戻すように3mmピンバイスでグリグリすると、穴の上辺だけは中心に戻せます。

そこから寄った方に戻らないように、ゆっくり3mm穴を開けると中心に穴を戻せます。

最初にあけた穴の中心がズレてしまった際の「次の穴を広げる前に、寄ってしまった反対側を削って広げる」のは2mmの時でも使えます。

04:離型剤落としとパーツ洗浄

-

パーツの成型が終わったら、離型剤を落とすのとヤスリカスを落とすために、クレンザーと歯ブラシでひたすらゴシゴシします。

電動歯ブラシがあると疲れません…。

クレンザー磨き後に、水洗いする際は、細かいパーツが無くならないように金ザルに入れて洗ったほうが良いです。

クレンザーが残っていると、その後の塗装に影響が出るのでしっかり落としましょう。水に一晩漬けてから洗うと落としやすいです。

洗い終わったら、1日は十分乾燥させてください。

05:パーツの成型(2)

-

接着が必要なパーツは接着してしまいます。

塗装の際にバラバラの方が楽なんでしょうけれども、塗装後に瞬間接着剤で白化したりするのが嫌なので、私は塗装前に接着してしまいますね〜。

パーツの気泡を修正します。

大き目の気泡を埋める際は、付属のキャスト棒を削って穴に挿して成型します。

小さめの気泡を埋める際は、キレイな紙ヤスリで気泡の上を撫でてキャストの削りカスで穴を埋めたら、瞬間接着剤を穴に流しこんで、硬化したら紙ヤスリで整えます。

ここまで終わったら7割は終わった気分になります!(^^)!

パーツの成型(etc):メガミのキットを組み立て

-

メガミデバイスのキットで使用する部分を組み立ててしまいます。

06:プライマーを塗る

-

パーツの成型がすべて終わったら、プライマーを吹きます。

私は、塗ったあと表面がツルツルしている、フィニッシャーズのマルチプライマーを使っています。

エアブラシがなければ、同じく塗った後がツルツルするタミヤのメタルプライマー缶を使ってください。

クレオスのメタルプライマー改やミッチャクロンはベタベタするので使いづらくて…。

パーツを楊枝に挿していると、可動ガレキはパーツ数が多くなりがちなので、クレオスのペイントステーションがあると便利です。

07:メインカラーを塗る

-

カラーキャスト仕上げなら、挿し色をチョイチョイっと塗ってしまってください。

全塗装する際は…頑張ってください…。

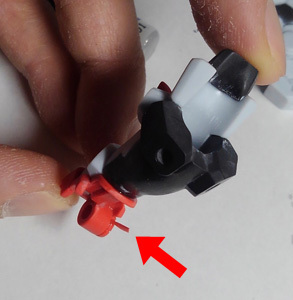

08:墨入れ

-

私は、アニメチックにバキバキに黒線が入っている墨入れが好みなので、そんな墨入れのHowToになります。

まず、ベビー綿棒を大量に用意します。通常の綿棒よりも径の細いベビー綿棒の方が扱いやすいです。

両端使えるようにあらかじめ半分に切っておきます。

今回、白雪姫と赤ずきんちゃん型メガミの墨入れにベビー綿棒を一個使いました…。

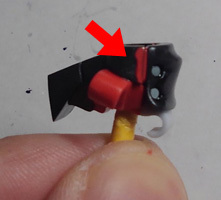

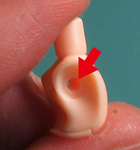

|

→ |

|

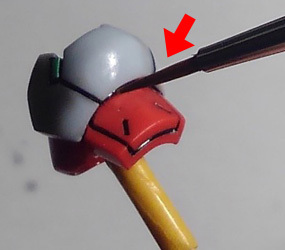

◆明るい色の下地に暗い色の墨入れ

白地や赤地に黒のような暗い色を墨入れする際は、色は薄めにして流し込みます。

とはいえ、薄めすぎるとしっかりとした黒線にならないので、無理に一ヵ所で流そうとしないで、何ヵ所かで流しましょう。

目安としては3〜4倍です。

生乾きのうちに、エナメル溶剤を含ませた綿棒でハミ出た部分をぬぐいます。墨入れも薄いので、スルッとぬぐえます。

綿棒はシャブシャブの状態ではなくて、表面が湿っている程度の方がよいです。

漬けすぎたらティッシュにポンポン付けてエナメル溶剤の量を調整します。

綿棒は汚れたらどんどん交換しましょう〜。

◆暗い色の下地に明るい色の墨入れ

黒地に明るい色を墨入れをする際は、色を薄めずにそのまま塗り込みます。

こちらも生乾きのうちに綿棒でぬぐいます。

一回でゴシゴシぬぐい取らないで、ぬぐう部分を一度綿棒で撫でてエナメル溶剤をなじませてから、もう一度ぬぐうとスルッとぬぐえます。

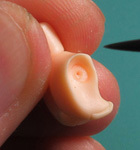

◆奥まった部分の墨のぬぐい方

綿棒の入らないような奥まった部分の墨をぬぐいたいときは、エナメル溶剤を含ませた筆でぬぐいます。

綿棒と同様に筆はシャブシャブに溶剤をつけないで、表面が湿っている程度の筆で作業します。

筆に溶剤をつけすぎたらティッシュにポンポン付けてエナメル溶剤の量を調整します。

エナメル塗料をエナメル溶剤の付けた筆でぬぐう技はいろんなところで使いますね〜。

筆につけるキレイなエナメル溶剤と、汚れた筆を洗うエナメル溶剤を2皿出して作業すると効率が良いです。

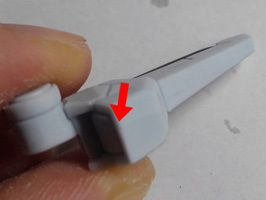

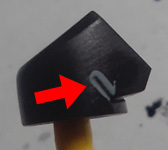

◆スジボリではない場所の墨のぬぐい方

スジボリではなく、段差のような場所に墨入れをすると墨が広がってしまうので、余分な部分をエナメル溶剤を付けた筆でぬぐいます。

作業をしているときは、ぬぐうというよりも筆で塗料を削っている感覚に近いです。

|

→ |

|

◆ちょっと便利

墨入れ塗料や、ぬぐうエナメル溶剤や、筆を洗うエナメル溶剤を少量を使う際、塗料皿が傾いていると少量でも使いやすいです。

塗料皿を傾けるのは、磁石を裏に張り付けています(#^.^#)

09:アイペイント

-

嘘です。アイペイントは得意ではないです…。

ホビージャパンのガール系アイデカールセットが大変便利です!

デカールを貼った後にクリアーを吹いて、瞳の中をエナメルでリタッチして変えてみたりするとお手軽にオリジナリティ気分が味わえます。

10:トップコートを吹く

-

私は可動フィギュアにはトップコート半光沢を使用しています。

艶消しでは表面が梨地なので、ガチャガチャいじっていると手垢や汚れが付きやすいと思いまして…。

光沢ほどテカテカしていないのでフィギュアでも気になりませんし、艶消しほど梨地でないので汚れたらティッシュで拭くだけで良いので遊びやすいです。

さて、エナメル墨入れをしていないパーツには、一度で全体にトップコートを吹いて問題ないですが…

エナメル塗料はトップコートのようなラッカー系をたっぷり乗せると溶けるので、せっかくの墨入れが歪んだり滲んだりしてしまいます。

墨入れをしたパーツは、一度で終わらそうとしないで、最初の一回目は墨入れをした場所の表面に一膜のせる感覚で、シュッシュッとトップコートを吹きます。

一度目が十分乾いたら2回目で全体にトップコートを乗せましょう。

完成

-

お疲れさまでした!

完成品リスト←BACK

パテ日記←BACK

TOP←BACK