LABORATORY OF THEATER PLAY CRIMSON KINGDOM

聖なる侵入 公演記録

第九召喚式 聖なる侵入

The Divine Invasion

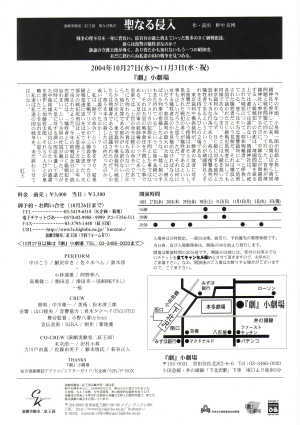

【時】2004年10月27日(水)〜11月3日(水・祝)

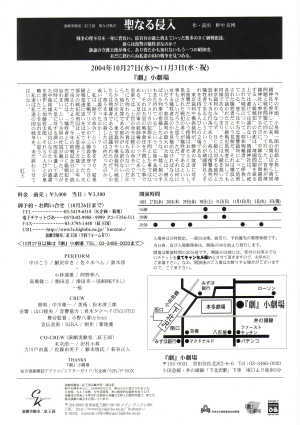

【所】下北沢 「劇」小劇場

【スタッフ】

作・演出…野中友博/照明…中川隆一/美術…松木淳三郎(アートパイン)/照明操作…浜名理良/音響…山口睦央/音響協力…青木タクヘイ(STAGE OFFICE)・荒木まや(STAGE OFFICE)/演出補…澤藤桂/舞台監督…小野八着(Jet Stream)/舞監助手…荒川仁彦(Jet Stream)/宣伝美術…KIRA/制作…菊地廣

【キャスト】

辰宮洋介…中川こう/鳴滝純平(1948)…鈴木淳/渋沢英二…増田幸一(演劇回転すめし)/平井泰正…阿野伸八/辰宮祈子…駒田忍/辰宮由佳里…北島佐和子/鳴滝純平(1980)…小林達雄/目加田啓吾…高橋健二/逸見翔…佐々木べん/鳳雪子…橋本尚美(劇団前方公演墳)/天野渚…鰍沢ゆき

【概略・備考】

1948年の巣鴨プリズンに於けるBC級戦犯死刑囚の檻房と、1980年の東京に生きるその遺族達の物語を並行して描く事で、戦争の意味、戦争犯罪の意味に挑み、唯一人で全人類の罪を贖うキリストと、昭和天皇という生きた神の免罪の為に生け贄となっていく無数の戦犯死刑囚を対比する、神性と罪の本質まで迫った野心作。

天皇制と戦争に拘り続けた紅王国作品群の中でも、ある意味生命と戦争と人類の罪に対する直球勝負とも言える作品で、耽美的幻想を方法論としない事でも異色の作品であった。

前年の『蛭子の栖』に続いて、本作も岸田國士戯曲賞の候補作に推薦されている。

【チラシ文】

今年の年頭、小泉純一郎が初詣と称して靖國神社に参拝して以来、私の関心は専ら靖国問題と戦犯問題に向かって行った。首相が靖國神社に参拝するたびに、中韓などが問題視する「A級戦犯」の合祀は、靖國問題を語る上では避けては通れない。靖國神社は、合祀された戦犯について「昭和殉難者」と呼称している。彼らは不当な復讐裁判によって処刑された犠牲者だという見解だ。それは横浜と各国で裁かれたBC級戦犯処刑者に対しても同様である。つまり、そこにはA級を裁いた東京裁判のみならず、BC級に対する裁判と処刑も不当な行為であり、彼らは復讐裁判の犠牲者であるというというのが靖國神社とそれを支持する人びとの立場である。

東京裁判や横浜裁判が、勝者の敗者に対する復讐だったという指摘はおそらく正しいし、処刑された戦犯の多くが犠牲者であるという事も正しいだろうと思う。ただ、それは何に対する犠牲者なのかを見極めなければならないだろう。東京裁判の最大の欠陥とは、例えばパル判事が指摘したような、「裁く側の手もまた汚れている」という、広島や長崎についてのアメリカの犯罪を不問とした事ではない。それは天皇の戦争責任を不問とした事である。天皇が軍の統帥権のトップにあって、皇軍では「上官の命令は陛下の命令」であったにも拘わらず、何の責任も取らないのだから、他に有罪である被告がいる訳がない……しかるがゆえに、東京裁判や横浜裁判の戦犯たちは殉難者であると認識されたのだ。しかし、彼らを本当に殺したのは何だったのか、或いは誰だったのか……?

私は「陛下の命令」という物を守り、結果として巣鴨プリズンの十三階段を登ったBC級戦犯達に思いをはせてみようと思った。大部分の戦犯死刑囚は「天皇陛下万歳」と叫んで吊されたようだ。今年の終戦記念日に、読売新聞には、「犠牲者としてのBC級戦犯を忘れまい」という主旨の社説が載った。だが同時に、天皇に対する深い呪詛を遺して逝った中島裕雄や、「私は貝になりたい」の遺書を創作した加藤哲太郎、それらの人びとが巣鴨にいたことを忘れまいと思う。

私達は私達の国の戦争を、未だ終わらせてはいない。

紅王

【パンフレット文】

POWER TO BELIEVE

今回の『聖なる侵入』という作品は、敗戦後間もなく巣鴨プリズンに収監されていたBC級戦犯死刑囚と、三十年後の遺族達を題材に描いた物で、昭和二十三年の暮れから、昭和二十五年春までの巣鴨プリズンの死刑囚房と、昭和五十五年の東京を行きつ戻りつしながら進む、複数の時間軸と空間軸を同時に舞台上に存在させるという構造を持っています。そして、昭和二十年代の巣鴨と、五十五年の東京での出来事は、それぞれ実際には無かった事、つまり歴史上の嘘を含んでいますし、登場する人々も、また作中に登場する戦犯たちの裁かれた背景となっている事件も、実際の事実に取材したモデルケースを幾つか組み合わせた架空の人々と架空の事件です。ですから、これは歴史劇と言うよりは架空史に近いフィクションなのです。では、何故、作者としてそのような架空史を構築しなければならなかったのか、その事を書いておこうと思います。

この題材に関心を持ったのは、そもそも、あるアメリカ人が自国について書いた著書の日本語版の中で、日本人読者の為に書き加えた一章の中で、現代の日本が国際的な信頼を勝ち得ないのは、過去の戦争に対する国民的総括をしていない事が一因としてあるのだという指摘を受けて、戦後の総括の出発点であり、現在、靖国問題などとも深く関わっている軍事裁判について勉強してみようと思った事から始まりました。靖国問題や、A級戦犯を裁いた東京裁判といった題材を調べるうちに、私の関心は横浜裁判をはじめとするBC級戦犯の問題に移っていきました。その過程で出会った、テレビドラマ『私は貝になりたい』の原作となった『狂える戦犯死刑囚』の執筆者、加藤哲太郎氏の著作と、また、その手記を最初に掲載した『あれから七年』や、『壁あつき部屋』などのBC級戦犯達の巣鴨からの獄中手記に、私は深い感銘を受けました。それは、戦争犯罪人という烙印を押された人達のみがなし得るであろう反戦の声でした。

ですが、実際の戦犯死刑囚の遺書を六百以上収録した『世紀の遺書』について、社会学者の鶴見和子氏の分析したところによれば、刑死者の87.4%は旧日本軍の戦争イデオロギーを否定するには至らず、東京裁判、また横浜裁判を勝者の敗者に対する復讐と見なすか、また天皇崇拝を保持しているかの如く最後まで振る舞った事。旧軍に対する批判、或いは嫌悪を表明したのは8.9%に過ぎず、はっきり反戦の意思表示をした者は僅か3.4%であるという事。そして、反戦を意思表示した者の中で、自らの有罪を認めた者は一人もいなかった事。有罪を認めた2.1%の中で反戦を表明した者は皆無であったという事です。その分析結果に基づいて、鶴見氏は、

「国際軍事法廷は、被告たちが自分たちの戦争犯罪を自認し、その罪を悔い改めることによって侵略戦争否定の立場に到達することを期待したのであったら、その意図は裏切られた」

と結論づけています。

『世紀の遺書』を含め、多くの資料にあたっていくうちに、私はとても暗澹たる気持ちになりました。今年の終戦記念日に読売新聞に出た社説を始め、BC級戦犯についてのドキュメントや論評は、A級戦犯の合祀問題など以上に、復讐裁判や殉難者という言葉に代表されるようなナショナリズムに傾いていると思えます。そして、東京裁判や横浜裁判に対する「復讐」という要素は確かにあったであろうという事実と、天皇の戦争責任に対する訴追や証言が免責されたという欺瞞と同時に、昭和天皇の死と共に、我々日本人は過去の戦争への総括をする機会を失ってしまったのではないか……そんな事を思い、全ては手遅れなのだろうかと私は絶望しかけました。そこには未来への希望という物が感じられないのです。

しかし、加藤哲太郎氏をはじめ、『あれから七年』や『壁あつき部屋』に、反戦手記を投稿した、生き延びたBC級戦犯達の存在に立ち返ってみようと私は思いました。今年、『スガモプリズン 戦犯たちの平和運動』という本を上梓した内海愛子氏は、生き延びた戦犯たちには巣鴨で学ぶ時間があった、彼らの中から反戦、転向グループという物が作られていったと書いておられます。その、生き延びた彼らの、その発想力、想像力の源とは何だろうかと考えました。その中で、反戦を志向し、尚かつ自分の罪を見つめ続けた戦犯死刑囚、そんな存在を 仮構してみる事……そこから『聖なる侵入』の架空史は出発しました。

おそらく、私が劇中で描いた辰宮洋介のような境地に戦犯死刑囚は実在しなかったでしょう。ですが、『あれから七年』や『壁あつき部屋』に手記を投じたBC級戦犯、彼らの想像力の中に、そのような人物が存在し得た、それは人間の想像力の中で、そのような人物が実在し得たのである……そのような大法螺を吹いてやろうじゃないか、そうまずは思った訳です。

そして、一九八〇年というもう一つの時代設定は、巣鴨プリズンの生き証人であった人々が何かを語りうる、その最後に近い時期であろう事と、靖國神社へのA級戦犯合祀が発覚した翌年にあたり、巣鴨プリズンの跡地に東池袋中央公園とその中に戦犯たちへの記念碑が建てられた年であるという、一つの切っ掛けになりうる年ではないかと思った訳です。この年、私は高校三年生でアナーキストを気取っていた演劇少年でした。ですから、この『聖なる侵入』に登場する人物達は、最も若い世代でも、作者である私よりも、現在では上の世代の人達です。これも、決して意味のない事ではないと思えます。反戦、もしくは非戦と云おうと、私自身、少し上の世代の方々の積極性を直に感じる部分があるからです。これも、この時代に、何か、そういう意志の橋渡しという物があり得たであろう、あった筈だという想像力によるホラです。

演劇実験室∴紅王国では、その作品の舞台を、殆ど過去の戦争に前後する昭和史の中に選んできました。一昨年、今回と同じ『「劇」小劇場』で、かなりストレートに昭和天皇にアプローチした『女郎花』という作品を発表し、とある方から「紅王国が挑んできた昭和サーガの集大成」等という御言葉を頂き、昨年は『雄蜂の玉座』で平成を、『蛭子の栖』では大正を舞台としましたが、まだまだ昭和史について言うべき事はかなりあるようです。おそらく、我々は昭和を終わらせていないのです。昭和が終わらないという事は、つまり、その昭和という時代にあった戦争も終わっていないという事なのです。

終わらせなければならないと思います。

まだまだ、昭和史について題材をとる事を終わらせられそうにありません。そして、それらの諸々を終結させうるもの……それは信じる力以外の何物でもないのだと思います。

紅王

【劇評等】

(工事中)

【舞台写真館】

(撮影=菊池友成)