|

|

�@�H�[���F�ߑO�X���S�T���@�@��ƊJ�n�F�ߑO�P�O���O�T���|��ƏI���F�ߌ�R���Q�O��

�@�H�[�̋C���F�Q�T�x

�@�����A����E�����n�����~�J���肵���Ƃ����j���[�X������܂����B���N���P�O�����炢�x���~�J����Ƃ������Ƃł��B���N�����R�����炢�x�������ł��B�~�J���肷��O�ɑ�R�J���~���č��N�̔~�J�͂ǂ�Ȃ��ƂɂȂ�̂ł��傤���E�E�E�B����ŋ�~�J�������肵�āE�E�E�B

�@�����̓��C�t�̌y�����ԂōH�[�֍s���܂����B�v���U��Ƀ��C�t�̎Ԃ��^�]���܂����B�Ȃ������ƃA�N�Z����ł��Ȃ��Ƃ����Ȃ������ł����B

�@�H�[�ɒ�����������o���A�R�o�̐��`���I���Ă���w�L��x�̑f�ނ̂����w�l�����w�p�x�̂P�O�����d�グ�邱�Ƃɂ��܂����B�܂��̓��b�L�̏Ă����Ƃ���ł��B���̍�Ƃ͉ԉ����ċ���悤���Y��ł��B

���b�L�̏Ă����Ɓ@�@�����E�A���~�j�E�������̉��F����

�@�P�O���S�ďĂ��������ƒb�����čs���܂����B�w�L��x����������ė��܂��������Ƃ͐����X���[�Y�ɏo����悤�ɂȂ�܂����B�P�O�`�Ɏd�グ���i�K�ŃZ�b�g�̂��̂P�Z�b�g�T�lj��ō�鎖�ɂ��܂����B�����o���ď������Ă������̂ō�Ƃ��X���[�Y�ɏo�����悤�ł��B�܂��܂����b�L���Ă��荡�x�͊e�w�ɍ��킹�Ďd�グ�Ă����܂����B�F���̎w�͑����ł�����A���ʂ̐l�ɂ͂�����Ƒ傫�������m��Ȃ��ł��E�E�E�B

�@ �@

��i��1876�`1885�@�w�L���i�l�����w�p�j�x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��i��1886�`1890�@�w�L�� �ܖ{�Z�b�g�x

�@�L��͐�o���ăR�o�𐮂��Ă�����1���ɂP�T�͎d�グ���邱�Ƃ�������܂����B�R�O���ꍇ�͈���ڂɐ�o���R�o�𐮂��A�Q�E�R���ڂɂP�T�����b���Ƃ����y�[�X���ǂ��悤�ł��B

�@�������w�L��x���ł��B���x�͌ܖ{�Z�b�g���R�Z�b�g���܂��B���ꂼ��̎w�ɍ��킹�Đ��^���܂�����ω����L���ėǂ��ł��B�����A�Ώ��ɉ�����Ƃ����Ȃ�G�߂ɂȂ��Ă��܂����B�������m�肵�Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��B |

|

|

|

|

|

�@�H�[���F�ߑO�X���S�O���@�@��ƊJ�n�F�ߑO�P�O���O�O���|��ƏI���F�ߌ�R���Q�O��

�@�H�[�̋C���F�Q�P�x

�@�������w�L��x���ł��B���T���ꂽ���ɌZ�M��������`���ɗ���ƌ����Ă���Ă��܂������A�H�[�ɒ����Ĕ��̌��������Ă�����Z�M�����܂����B�O���O���ƐL�тĂ���G�����������肢���邱�Ƃɂ��܂����B�܂��̓t�F���X�ۂ̃����M�Ȃǂ����蕥���ĖႤ���Ƃɂ��āw�d��������@�x���������܂����B�ł��A⡂��ǂ�ȏ����Ă��Ă��炤���Ƃɂ��܂����B����������P�O�{�ȏ�̂��Ă��Ă��܂����B���j���͂���Ɠ����o���Ă�����̂R�{�̂�܂������A��ׂ��̂ɂȂ�Ȃ����炢�傫���Ȃ��Ă��܂����B�����ŌF���Ƃ̕����̂��Ă��ĖႤ���Ƃɂ��܂����B

�@�F���͍���ɑ����āw�L��x�̐���ł��B�T�{�Z�b�g���R�Z�b�g���삵�܂��B�������𑱂��č��̂͗v�̂��͂߂܂�����X���[�Y�ɍ�Ƃł��܂����B

�@ �@

��i��1891�`1895�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��i��1896�`1900

�@ �@

�@�@�@�@�@�@�@��i��1901�`1905�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Y��ɂȂ����L���E���̐��ƃt�F���X��

�@��������ɂ͒b����Ƃ͏I�����āA�o������n�t����ƂɎ��|����܂����B�d��������@�̃o�b�e���[����Ă��܂��āA���̌�͌Z�M�͎�ŃL���E���̒I�̉��Ȃǂ̏��������Ă���܂����B�����ɂ͏オ���āA�x�e���̍�Ƒ�Ńo������Ƃ�n�t����Ƃ����Ȃ���b�����Ă��܂����B

�@ �@

�@�@�@�{�����l����⡁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������m�F���ꂽ�w�R�b�q�x

�@���̂Ƃ���w�R�b�q�x�̎p�������Ȃ������̂ŁA�ߏ��̕��B����w�R�b�q���S���x���o�Ă��܂����B�������A�����v���U��Ɏp�����鎖���o���܂����B�����Ă��܂����B�ߌ������́w�j����x���G�T�������Ă��܂����B�F�������p���ӂ��Ď����Ă��܂����B�앨���r�炷�͍̂���܂����A���Ȃ��ƃ`���b�g�҂��������ł��B�ߏ��̕��B�݂�ȓ����C�����̂悤�ł��B

�@�Z�M�͂Q�������ɋA���čs���܂����B�F���͋L�^��t���ċA�H�ɒ����܂����B�����͋`�o���w���c�̎ύ��݁x������Ă���Z�M���͂��Ă���܂����B���ӂ͂�����A�e�ɔӎނ��܂��Bo(^o^)o

�@�w���͍��x�̕������t���a�ɂ��ċ���X�v�����O�������܂������x�z�̘A��������܂����B�����Ŗ�������́w�܂��ݏ\���藠���x4���̐���Ɏ��|���낤�Ǝv���܂��B�����͑f�ޏ����Ńu���[�h�̒b���A�X�g�b�p�[�����̔o�l�̏����Ȃǂ����āA����͋��j������ɂ��悤�ƍl���ċ��܂��B�w�܂��ݏ\���藠���x�̓J�^�t���������悤�ɍ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Ő_�o���g���܂�����Q�������삷�����ŋ��܂��B |

|

|

|

|

|

�@�H�[���F�ߑO�P�O���O�O���@�@��ƊJ�n�F�ߑO�P�O���Q�O���|��ƏI���F�ߌ�R���Q�O��

�@�H�[�̋C���F�Q�P�x

�@�����́w�܂��ݏ\���藠���x�̍ޗ��̏�����Ƃł��B�u���[�h��b�����Ă���X�g�b�p�[�̔o�l��e���������邩�A�ŏ��ɏ������Ă���b�����邩�l���܂����B�b�����Đg�̂��M���Ȃ��Ă��܂��ƍׂ�����Ƃ͂������Ȃ��Ȃ肻���Ȃ̂ŁA�͂��߂ɔo�l�Ȃǂ̏��������邱�Ƃɂ��܂����B�������߂ɍ���Ēu�����Ƃɂ��܂����B

�@�o�l�Ɍ����J����̂����X��Ԃł��B�|���`�őł��Ĕ��Α��̏o�����������������[�^�[�̊ۂ��_�C�������h�r�b�g�ō���Ă��A�������|���`�őł��č��B���J��Ԃ��ď������ђʂ����Ƃ���Ő悪�ׂ��_�C�������h�r�b�g�ɕς��ĕe���ʂ�a�ɍL���Ă��܂��B�P���̔o�l�ɂQ���Ȃ̂łW��J��Ԃ����ƂɂȂ�܂��B

�@�����O����u���[�h�̒b���Ɏ��|����܂����B�͂��ߑf�ނ��M���M���̑傫���ō�����̂ł�����ƍ�Ƃ������ɂȂ�܂����B�������ʂ��o�Ă�������Ƒ�����ɏ������������ǂ������ł��B����͑傫�߂ɏ������邱�Ƃɂ��܂����B�W���u���[�h��b�����܂����A�S���͏����傫�߂ɂ��Ēb�����Ă݂܂����B��͂�X���[�Y�ɍ�Ƃ��o���܂����B

�@�Q���߂��Ƀu���[�h�̒b�����I���܂����B�ʐ^���B������A�����͔��̍앨�ɉt�����邱�Ƃɂ��āA��ƌ�͉t��T�������܂����B�P�O�k�̃W���E���ɂS��t�����莪���Ă��܂����B

�@ �@

�@�w�܂��ݏ\���藠���x �S�{���̍ޗ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�}�L���̛z���@���N�̃V�\���̔Ԑl�ł�

�@�J�����̖ɎY�ݕt����ꂽ�J�}�L���̗����z�����n�߂Ă��܂����B�����ɛz��������̂Ǝv���Ă��܂���������Ȓ��߂��̎����ɛz��������̂��L���ł��ˁE�E�E�B���̃J�}�L���B�����N�̃V�\��������Ă���܂��B

�@�����́w�܂��ݏ\���藠���x���Q���\��ŋ��܂��B�J�^�t�����o�Ȃ��ō�鎖�o����Ɨǂ��ł����E�E�E�B���\�_�o���g����Ƃł��B

�@�w⡁x�ł����A��ӎςăA�N���������āA�����ׂ�����܂����B���ӂ́w⡂��сx�E�w⡂̎ϕt���x�E�w⡏`�x�E�w⡂̂��h�g�x��⡎O���ł��B���V�[�Y�����ƂP�炢���l���悤���ȁE�E�E�H

�@�A���ƈ��Ԃ��Ԍ�����߂��Ă��܂����B�Ԍ������^�C�v����c�^�C�v�ɕύX�ɂȂ�A�f�[�^���������ʎ����Y�t����Ă��܂����B�Ԍ��̃V�[����ʒu������܂Ńt�����g�K���X�����ゾ�����̂��E��ɂȂ��Ă��܂����B����łV�N�o���܂������AHYBRID�Ԃ̃u���[�L�͂قƂ�Ǔd���u���[�L�Ő������āA�u���[�L�p�b�g�ŋ��ݍ��ނ͍̂Ō�̍Ō�̂悤�ł��B���ׁ̈A���߂ău���[�L�p�b�h���������܂����B���s�����͂V�U�O�O�O�������z���܂����B |

|

|

|

|

|

�@�H�[���F�ߑO�P�O���O�T���@�@��ƊJ�n�F�ߑO�P�O���Q�T���|��ƏI���F�ߌ�P���T�O��

�@�H�[�̋C���F�Q�S�x

�@�����́w�܂��ݏ\���藠���x���Q���삷�����ł������A��Ӗ钆�ɖڂ��o�߂āA�g�ݗ��Ă鎞�Ɏ�������������ǂ����낤�ƍl���܂����B�ȑO���炱��Ȃ��̂��L��Ε֗����낤�ȂƁA�l���ċ������̂ł����B�f�ނȂ��ǂ�������ǂ����l���ċ�����ڂ��Ⴆ�Ă��ĂȂ��Ȃ��Q�t���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����E�E�E�B

�@����Ȃ킯�ōH�[�s���|���Ƀz�[���Z���^�[�Ɋ���Ē��l�W�₳��l�W�A�ǂ������ȖؕЂF���čw���A������g���Ď���������邱�Ƃɂ��܂����B

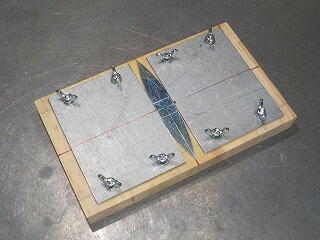

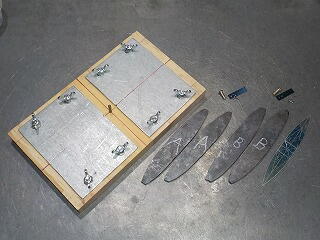

�@�w�܂��ݏ\���藠���x��g�ݗ��Ă�ۂɂQ���̃u���[�h�����p�Ɍ�������K�v������܂��B��������O�p��K���g���Ē��p�����߂ăX�g�b�p�[�̔o�l���J�`�b�Ɣ[�܂�悤�ɒ��荞�݂�����킯�ł��B�䂪�����Ƃ��Ȃ�����Ƃɐ���܂��B���̎ʐ^�����̂悤�ɂ܂��o�l�����t�����u���[�h�����ݍ��݃Z���^�[�����킹�܂��B���̎ʐ^�ɂ̓Z���^�[�̖_���O���Ă���܂����A�Z���^�[�̖_���g���ď㑤�̃u���[�h�̒��p�����߁A���荞�݂�����ʒu���m��r�����킯�ł��B

�@�Z���^�[�͍ŏI�I�ɕe�~�߂��邱�ƂɂȂ�܂��B�R�D�T�����̌����J���e�~�߂��܂��B�E���̎ʐ^�̃Z���^�[�ɖ_�������Ă��܂������ꂪ�ӂR�D�T�����̖_�ł��B����͂���܂ł̍�ƂŐ܂�Ă��܂����ӂR�D�T�����̃h�����̐n���g���܂����B

�@�o�l�̎��܂������̂�����܂ł̓{���g�E�i�b�g�ʼn��g�݂��ėl�q�����܂������A���̎���������������Ƃ����܂���m�F�o���܂��B�����Ɩ��ɗ����̂Ǝv���܂��B

�@���l�W�ŌŒ肵�Ă���̂͌����Q�����̓S�ł��B�u���[�h�͌^���g���č��܂��������ɕ�������Ă��܂�����A���̌덷��S�ŏC�����čs�����ƂɂȂ�܂��B���l�W���ɂ߂邱�ƂłQ�����ʂ̏C�����\�ł��B

�@ �@

�w�܂��ݏ\���藠���x�g�ݗ��Ă悤����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Ƙc�����I�����u���[�h�ƕ��i

�@���̎���ɂ���ĉ����̃u���[�h�͌Œ肳��܂����A���p�͓S��̐��ł����Ɋm�F�o���܂�����g�ݗ��Ăɂ͖��ɗ����̂Ǝv���܂��B������͂P���߂��܂Ŋ|����܂����B

�@������������͍���b�������u���[�h�W���̘c�������Ă����܂����B�P���S�O�����ɏI�����܂����B�������琧�삷��̂͒x�����肷���܂�����A�����͑��������グ�Ă��邱�Ƃɂ��܂����B�����Ƒ����A�邱�ƂɂȂ�ƍl���Ă��ٓ����������ɍH�[�֍s���܂�������A�r���Ń��[������H�ׂċA���Ă��܂����B

�@���T�͂Q���ԂłS���́w�܂��ݏ\���藠���x�𐧍삷��\��ł��B�A����甭�����Ă������X�v�����O���͂��Ă��܂�������w���͍��x�ɕK�v�ȑf�ނ������܂����B

�@���j���͒ʉ@�̂��ߍH�[�͂��x�݂ɂ��܂��B���T�͂܂��J�ɐ���\��ł��B���]�Ԃōs�����Ǝv���Ă���̂ɉJ���Ǝc�O�ł��B |

|

|