上流側

下流側

| 隅田川中流 −その2− | |||||||||

| |||||||||

| 蔵前、両国など台東区および中央区あたりを流れる隅田川にかかっている橋。 (写真は全て1992年8月撮影) |

| 蔵前橋 |

|

蔵前橋 上流側 |

|

蔵前橋は、昭和2年(1927)に作られました。長靴の形をした石造りの橋脚の上に四角いバルコニーがあり、 展望台になっています。 橋の上流側は、古く、欄干やライトが青く色どられています。 |

|

蔵前橋 下流側 |

|

橋の下流側は、新しく、欄干が黄色い色をしています。 |

江戸時代、浅草には米蔵があり、このあたりは米蔵の前に位置していたところから、 蔵前という地名がつけられたそうです。 なお、昭和29年(1954)9月に蔵前国技館が完成し、昭和59年(1984)までの30年間は、蔵前の街は大相撲のメッカでした。 特に、栃若時代(栃錦−若乃花)、柏鵬時代(柏戸−大鵬)、輪湖時代(輪島−北の湖)などの相撲全盛期の時代を しょって立っていました。現在、国技館は両国にあります。 | |

蔵前橋の門柱 |

レリーフの拡大写真 |

蔵前橋のレリーフ | |

蔵前橋の橋の上 | |

| ページトップへ戻る | |

| 浅草橋 |

| 浅草橋 |

|

浅草橋は、江戸時代寛永13年(1638)に神田川で最初に作られた橋です。 現在の橋は、明治17年に竣工された鉄橋で、柳橋と並んで神田川の下流に架かる橋です。 |

江戸城を守るための御門のひとつに浅草御門がありましたが、その御門の入り口に架かっていたのが浅草橋です。 浅草橋の門柱 → |

|

| ページトップへ戻る | |

| 柳橋 |

| 柳橋 |

|

柳橋は、江戸時代元禄11年(1698)に作られました。神田川の最も下流に架かる橋です。 現在の橋は、昭和4年12月(1928)に作られた鉄橋ですが、永代橋をモデルに小型化して作られたそうです。 |

|

神田川 と柳橋 |

|

隅田川に流れ込む神田川。先に見えるのが柳橋 |

|

柳橋の 船宿風景 |

|

柳橋の近辺には船宿がたくさんあり、屋形舟を係留している船宿風景は趣があります。 |

柳橋は、柳橋芸者でも有名ですが、橋の欄干にかんざしの飾りがあり女性美を感じさせる橋です。 昔江戸随一の歓楽街であった両国や花魁で有名な吉原にも近く、料亭や船宿が建ち並ぶ花街として栄えたところでもあります。 |

柳橋の門柱 |

柳橋の通り |

| ページトップへ戻る | |

| 両国橋 |

| 両国橋 |

|

最初の両国橋は、江戸時代 承応元年(1652)に作られました。

江戸は大火で有名ですが、1657年の明暦の大火の頃にはまだ両国橋が作られてなく、

逃げ道を塞がれて大勢の人が死んだためにこの橋が架けられたそうです。

武蔵の国と下総の国(今の本所・深川)の両国に架かるところから、両国橋と呼ばれました。 現在の橋は、昭和7年(1932)に作られたものです。 |

8代将軍吉宗の頃は、両国橋ぎわに多くの見世物小屋が立ち並び、 花火や舟遊びや相撲などで大変にぎわったそうです。 当時全国的な凶作と疫病の大流行でたくさんの死者がでたために、死者の霊を弔い、 悪病を追い払うために、両国橋あたりで花火を打ち上げたそうです。これが今日の両国の花火の始まりです。 花火と言えば「玉や――」、「鍵や――」という掛け声で有名ですが、元は、 両国の花火が横山町の鍵屋与兵衛、両国の玉屋市郎兵衛という2人が請負って、 二手に分かれて打ち上げを競ったことに由来します。 現在の隅田川の花火は両国でなく浅草寄りで打ち上げられますが、 吾妻橋と言問橋の間、および吾妻橋と厩橋の間の2会場に分けて打ち上げられるのは、 この名残でしょうか。 | |

両国橋の門柱 |

両国橋の両脇の柵には相撲の軍配や花火の模様が見える |

| ページトップへ戻る | |

| 新大橋 |

| 新大橋 |

|

最初の新大橋は、江戸時代 元禄6年(1693)に作られました。 現在のつり橋は昭和52年(1977)に架け替えられたもので、直系10cmのロープが4本束ねられています。 橋の中央部にベンチが置かれ、人が休憩できるようになっています。 |

現在のつり橋に架け替えられる前までは、明治時代に作られた箱型の頑丈な鉄橋が架かっていました。その鉄橋は、 関東大震災でも落ちなかったそうです。隅田川に架かっている橋の中で、落ちなかったのは永代橋とその新大橋だけだったそうです。 江戸時代、両国橋を大橋と呼んでいましたが、この橋が作られると、新しい大橋という意味で「新大橋」と名付けられたそうです。 新大橋の西側は、三また、中洲と呼ばれ、月見、花見、涼み、川開き、舟遊びで、両国橋に負けず劣らず賑わっていました。 | ||

橋のたもとには、昔の橋の装飾灯が保存されています。 |

新大橋の門柱  新大橋の新しい標識 |

新大橋の上から |

|

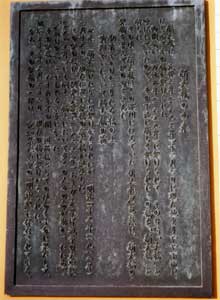

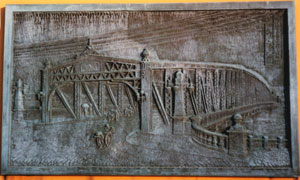

<新大橋の由来および明治時代

の鉄橋を描いた銅版>

|

<新大橋の由来を説明した銅板の内容>-------------------------------- 新大橋は、元禄6年(1693)12月7日に現在地よりやや下流に、はじめて木の橋が架けられた。 両国橋が、万治2年(1659)に架けられて、その当時「大橋」と呼ばれていたので、 その下流に新しく架けられたこの橋を「新大橋」と称した。 その頃、新大橋近くの深川に住んでいた俳人松尾芭蕉は、新大橋架橋を喜んで次の句をよんだ。

初雪やかけがかりたる橋の上 有難やいただいて踏む橋の霜

|

新大橋はたびたび架けかえられたが、明治45年(1912)2月19日、現在位置に鉄橋の新大橋が誕生した。 この鉄の橋は、関東大震災(1923)および太平洋戦争の大空襲(1945)にも耐え、 橋上において多くの人の命が助かったため、「人助けの橋」といわれるようになった。 その鉄橋は、六十有余年の間、道路橋としての使命を十分に果たして、昭和52年3月27日、現在の橋に架けかえられた。 なお、その鉄橋の一部は、愛知県犬山市の「明治村」に保存されている。 --------------------------------------------------------------------- | |

|

(参考)

江戸時代の有名な画家 安藤広重が新大橋を描いた「大橋あたけの夕立」

をゴッホが模写した絵がオランダの国立博物館に保存されています。 | |

| ページトップへ戻る | |

| 清洲橋 |

| 清洲橋 |

|

清洲橋は、昭和52年(1977)に架けられました。西ドイツのライン川に架かっていた橋を真似て作ったので、 外国風の感じのする美しい橋です。夜には、赤いライトが美しく輝きます。 |

| 橋の曲線美 |

|

清洲橋の曲線美 |

|

夕暮れの 清洲橋 |

|

夕暮れの清洲橋 |

| 芭蕉は、清洲橋と新大橋の間の隅田川べりで、つぎの有名な俳句を作りました。 『古池や 蛙とびこむ 水の音』

|

清洲橋の門柱 |

清洲橋の橋上 |

| ページトップへ戻る | |

| 日本橋 |

| 日本橋 |

|

日本橋は、慶長8年(1603)に日本橋川に架けられました。 現在日本橋川に架かっている石造りの日本橋は、明治44年(1911)に作られたものです。 首都高速の真下に位置しているため、薄暗い場所で目立たない存在になっているのが惜しまれます。 |

|

江戸時代、日本橋は「花のお江戸の日本橋」と謳われ、次の五街道の起点でした。

通りの両側には呉服屋、両替屋などの大店が店を構え、人々の往来で賑わっていました。

まさに江戸町人文化や商業の中心地だったと言えます。 当時の日本橋駿河町には大店の呉服屋であった三井越後屋(現三越の前身)があり、 このあたりからの富士山の眺めが見事だったようです。 この様子は、歌川広重が浮世絵 「駿河町」として描いています。 | |||||||||||

|

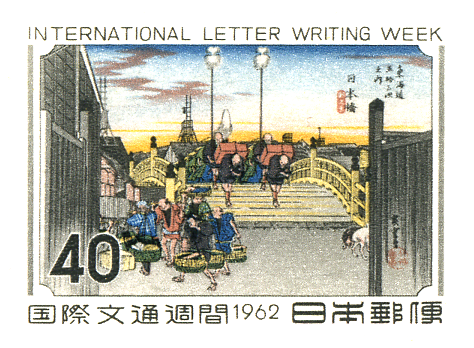

歌川広重 東海道五拾三次之内 「日本橋」 | ||||||||||

| ページトップへ戻る | |||||||||||