| 隅田川中流 −その1− | |||||||||

| |||||||||

| 向島、浅草あたりを中心とする範囲の隅田川にかかっている橋。(写真は全て1992年8月撮影) |

| 白髭橋 |

| 白髭橋 |

|

白髭橋は、大正3年(1914)に初めて架けられました。現在の橋は、昭和6年(1931)6月に作られたものです。 これより5年半前に作られた永代橋とよく似た形をしています。 |

白髭橋から吾妻橋の間は墨田公園になっていて、桜の時期にはおおぜいの人出で賑わいます。 また、7月には隅田川の花火がありますが、このあたりまで大勢の人で賑わいます。 | |

|

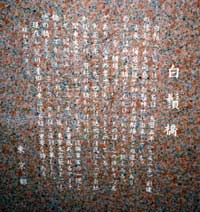

<石碑の内容>------------------------- 白髭(しらひげ)の名は、天暦5年(951)創建の縁起のある向島の白髭神社に由来している。  古来、梅若伝説で知られる渡船場もこの辺りにあり、のちには舟の浮橋などもかけられたという説もある。

ここを、「船場の渡し」といったのは、このゆかりの名であり、交通の要地であったことを示している。

大正3年(1914)には、地元の住民によって会社が設立され、有料の木橋がかけられた。

古来、梅若伝説で知られる渡船場もこの辺りにあり、のちには舟の浮橋などもかけられたという説もある。

ここを、「船場の渡し」といったのは、このゆかりの名であり、交通の要地であったことを示している。

大正3年(1914)には、地元の住民によって会社が設立され、有料の木橋がかけられた。関東大震災(1923)を経て、復興事業の一環として、昭和6年(1931)に重量感溢れるアーチ橋として かけかえられた。その後、東京大空襲などにも他の橋とともに多くの人を救う役割を果たした。 現在も、荒川・墨田・台東の3区を結ぶ重要な橋である。 ------------------------ 昭和58年3月 東京都 |

白髭橋の門柱  白髭橋のたもと |

| ページトップへ戻る | |

| 桜橋 |

| 桜橋 |

|

桜橋は、最も新しい橋で、昭和60年(1985)に作られました。 X型の形をした歩行者専用の橋です。この近辺は桜の並木が多く、水辺の憩いの場所になっています。 |

桜橋のたもとの床には、円形の変わった門柱があります。桜をイメージしているのでしょうか。 | ||

| ページトップへ戻る | ||

| 言問橋 |

| 言問橋 |

|

言問橋は、昭和3年(1928)に作られました。橋の両端や欄干に多くの石が使われているのが特徴で、 同型同大の両国橋が当時のお金で74万円で製造されたのに対して、言問橋は183万円もかかったそうです。 現在の価値ではいくらになるのでしょう。 |

平安時代の歌人であった在原業平は、京から東国(今の東京)に旅立って来たときに、 現在の言問橋のあたりの隅田川のほとりで、遥かかなたの都の恋人を偲び、 次のような和歌を詠みました。

名にしおはば、いざ言問わむ 宮古鳥 わが思ふ人は ありやなしやと これは、在原業平を主人公とした物語「伊勢物語(都鳥)」に載っている話です。 言問橋は、これに因んで名づけられたそうです。 また、このあたりには言問団子の老舗があります。この団子は江戸後期から売られ始めたそうですが、 最初は「言問」という名前を冠してはいませんでした。 より繁盛し江戸の名物となるように、在原業平のこの歌に因んで明治元年に「言問団子」という名称に改めたそうです。 | |

言問橋 の石碑 |

言問橋 の上から |

| ページトップへ戻る | |

| 吾妻橋 |

| 吾妻橋 |

|

吾妻橋は、1774年江戸時代に作られた橋です。 当時は、「大川橋」と呼ばれ、両国橋、新大橋、永代橋と合わせて「江戸4大橋」と言われていました。 当時の記録によると、長さ100間(約180m)、幅2間(約3.6m)のひょろ長い橋でした。 なお、現在の橋は昭和6年(1931)に架けられたものです。 |

|

東武鉄道 鉄橋 |

|

隅田川に架かる東武鉄道の鉄橋。左側は、終点の浅草駅。 |

|

吾妻橋界隈 の建物 |

|

吾妻橋周辺のビル街。右手のビルが松屋で、東武の浅草駅があります。 右下に見える吾妻橋のたもとから隅田川めぐりの水上バスが発着しています。 |

江戸時代には、浅草に歌舞伎三座があり、隅田川両岸は大変賑わっていたそうです。 江戸の歌舞伎三座とは、中村座、市村座、河原崎座(後の守田座)を言い、 浅草の猿若町(現在の待乳山聖天あたり)に多数の芝居小屋が集まっていたそうです。 そのため、江戸の歌舞伎三座のことを 「猿若三座」 とも言いました。 なお、当時の芝居小屋が立ち並ぶ地域は、むしろ言問橋に近いと言った方がいいかもしれません。 | |

<石碑の内容>---------------------------------

<石碑の内容>---------------------------------吾妻(あずま)の名は、古来、東国・関東地方を総称にするアスマの語に由来している。 また本所の吾妻神社にもゆかりをもっている。 もとは「竹町の渡し」のあったところで、安永3年(1774)に住民によって有料の橋がかけられ大川橋と呼ばれたが、 後には吾妻橋と通称された。 明治9年(1876)には、吾妻橋を正式の名称として、木橋がかけられたが、明治18年(1885)夏には洪水で 流失した。その後、明治20年(1887)に鉄製のトラス橋として完成した。 しかし、関東大震災(1923)には橋床の木造部分が焼け、鉄骨の部分のみ残った。現在の橋は、昭和6年(1931) にかけかえられた。 浅草観音・ビール会社・六区などは、古い都鳥の伝承とともに、この辺りの風物詩として、 文芸の題材などに生かされてきた。 ------------------------------------ 昭和58年3月 東京都

| |

吾妻橋の門柱 |

吾妻橋の上から見たあさひビヤホールのシンボル |

| ページトップへ戻る | |

| 駒形橋 |

| 駒形橋 |

|

駒形橋は、昭和2年(1927)に作られた橋で、隅田川の中でも最も美しい橋と言われています。

橋の中間に石造りのバルコニーが作られていて、展望台になっています。 |

江戸時代には、このあたりに駒形の渡しがあり、近くには駒形堂がありました。 その駒形堂は浅草寺の境内に属していたそうです。 当時の浅草寺の境内は、今の雷門から始まる境内よりもずっと長い境内だったようです。 | |

駒形橋の門柱 |

駒形橋の近くの鰻屋「前川」は江戸時代1804年創立の老舗です。

また、「駒形どぜう」はいつも観光客で賑わっていますが、

ねぎを山盛りにかけて食べる「どじょう鍋」はお勧めです。

駒形橋の近くの鰻屋「前川」は江戸時代1804年創立の老舗です。

また、「駒形どぜう」はいつも観光客で賑わっていますが、

ねぎを山盛りにかけて食べる「どじょう鍋」はお勧めです。駒形橋の上 |

| ページトップへ戻る | |

| 厩橋 |

| 厩橋 |

|

厩橋は、明治7年(1874)に作られました。現在の橋は、昭和4年(1929)に架けられたもので、 3つのアーチ型が特徴です。アーチとアーチの間の床にはギザギザの大きな隙間があります。 アーチが夏には伸び、冬には縮むため、隙間を設けて調節しています。 |

厩橋の門柱。上部にステンドグラス製の馬の絵のライトがある |

厩橋の云われですが、江戸時代浅草には幕府の米蔵があり、

このあたりには米を運ぶための厩(うまや)があったので、このような地名がついたそうです。

厩橋の上から 厩橋の橋下 |

|

ページトップへ戻る | |