�J�i�_�ɖk�E�B���^�[���[�h��ڎw����

�J�i�_�E�m�[�X�E�F�X�g�E�e���g���[�Y�@2004/2-3

�y���E�C�G���[�i�C�t�̊�������z

�@���{�̃C�G���[�i�C�t�i�J�i�_�A�m�[�X�E�F�X�g�E�e���g���[�Y�B�s�j�͓����ł��X�_��15�x�ȏ�ɂȂ邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B

�@���{�̃C�G���[�i�C�t�i�J�i�_�A�m�[�X�E�F�X�g�E�e���g���[�Y�B�s�j�͓����ł��X�_��15�x�ȏ�ɂȂ邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B

�@����̎�܂ƖX�q��t���A���]�Ԃ̗��̏����̂��߂ɁA���܂ł������Ȃ���������f���Ȃ���ʂ������Ă����B

�u�������B�����ē���������B�ق�Ƃ��Ɂv

�@���h���Ă���B&B�iBed & Breakfast)�̂��ꂳ�������������Ă������t�����̂Ȃ��ł܂��J��Ԃ����B

�u���Ȃ��͂����̌�������m��Ȃ��̂�B�����o��Ɛl���قƂ�ǂ��Ȃ��B�싍��T�������肷��B�t�H�[�g�E�V���v�\���Ȃ������Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ����炢�����ȏW�������A�����𗣂��Ɛl�����Ȃ��r��Ȃ̂�v

�@�͂�����ƌ��t�ɏo���Ȃ������ɂ���A

�@�u��߂Ȃ����v

�@

�@�ƌ����Ă���̂��B

�@�����̃J�i�_�ɖk�����]�Ԃŗ�����Ȃ�ē����ǂ������Ă���Ǝv�����낤�B

�@�Ⴂ�_�̐��ꍞ�߂��A���̂悤�Ɋ������Ⴊ�ς�ς�Ɨ����Ă���B����̓W���P�b�g�ɐG��Ă��Z���邱�ƂȂ��n�ʂ֗����A�ʂ�ɐς����Ă䂭�B

�@�����Ĕޏ��Ɉ��C������킯����Ȃ��B���l���}����z�X�g�Ƃ��ď�����悵�Ă���ɂ����Ȃ����Ƃ͕������Ă���B

�@�������̗D�����ŁA�r���ɗ��Ƃ��Ƃ����l�̗��l�̉��E�ݎ�邱�Ƃ͂��Ȃ��ŗ~�����B���]�Ԃƍ���̂��߂ɑ�������������������ŁA���������ɋA���Ă���Ȃ�āA���ꂱ���ǂ������Ă���B

�@�����̒n�̎��]�ԃc�[�����O�����H���āA���ꂪ�����Ė��d�ȗ��ł͂Ȃ����Ƃ��������������B

�@��ړI�̓}�b�P���W�[��ɉ����ĐL�т�E�B���^�[�E���[�h�𑖂邱�Ƃ����A�J�i�_�ɖk�̎��R�̒����Ƃɂ��������Ă݂��������B

�@�E�B���^�[�E���[�h�Ƃ́A�Ăɂ̓c���h���̎��n���L����y�n�ɁA�����ʏ���Ԃ����邱�Ƃœ~�ɂ݂̂ł��铹���B

�@�Ăɂ͋�H�����A����i�̂Ȃ��W���ɂ��A�C����������~�G�͗��H�œ����ʂ���B

�@�~�ɂ������̌i�F�ɐG��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B

�@���ꂳ��̌��t���C�ɂ��Ȃ�����C�G���[�i�C�t�����̂͂Q��24���������B

�@���ɂ�B&B�̂��ꂳ��n���ꂽ���Ђ����Ă����B

�u��������K�˂�Ƃ����v

�@�Ƃ����ēr���̏W���ɏZ�ރl�C�e�B�u�̒m�l�̘A����������Ă��ꂽ�̂��B

�@�ł��邱�ƂȂ炻��ɗ��肽���͂Ȃ��B�ł�����������Ă��邾���ŏ����S���������B

�y1�E�~�̋ɖk�𑖂�z

�y1�E�~�̋ɖk�𑖂�z

�@�ቷ���ł̑��s�͊m���ɃG�l���M�[�����������B

�@�������瑁�������E���������B

�@�ċC����v���ȏ�̐����������A�A�̊����A�ꂵ���A�C���̈����������B

�@�����Ȃ��Ȃ�O�ɏ����ł��̗͂̉��͂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̊������B�����Ȃ��Ȃ����炻�ꂾ���Ŋ�@�Ɋׂ�B

�@���̌�A���C���P���Ă���B�y�_���𑆂��ł��Ă������Ăǂ����悤���Ȃ��B

�@���S��ԁB

�@���C�͂Ɩ��C�łӂ������A�X�s�[�h���m��ʊԂɗ����Ă���B

�@�����o�Ă����肷��ƊO���㉽�Ƃ������Ƃ��Ȃ��悤�����A�ቷ�Ƃ��������ł��Ȃ茵�������ɂȂ��Ă���̂��B

�@�ӎ��𐳏�ɕۂ��߁A�̂�����A���m�ɐ����o�����肵���B

�@�C�G���[�i�C�t�����ւ́A�r�����܂��ܑ����ꂽ�����L�сA��ʗʂ͏��Ȃ����̂̂�������Ə��������Ă���B�����A���x���������Ă��������ƒ��̃h���C�o�[�ƌ��t�����킵���B

�u�ǂ��������Ă���v

�@�����u���ꂽ�B

�@�͂₭�����̎��]�ԗ��Ɍ��E��������悤�ɂȂ��Ă������ŁA�ǂ��ƌ����鎩�M���Ȃ��A���̏W���̖������ɏo�����B���̏W���Ƃ����Ă��܂�150�L���قǂ���B2���͂����邾�낤�B

�@�m�[�X�E�F�X�g�E�e���g���[�Y�͓��{�̎l�{�قǂ̖ʐςɐl����4��1000�l�]��Ƌɒ[�ɐl�����x���Ⴂ�B

�@�唼�̓^�C�K��c���h�����L����A�����������l�C�e�B�u�i�C���f�B�A���A�C�k�C�b�g�j���Z�ދɖk�̑�n���B���ʌ���p��̑��Ɏ����̌��n�ꂪ�b����Ă���B

�@�ό��Y�Ƃ̓I�[�����ӏ܂��悭�m���Ă��邪�A���s�҂Ƃ��ăT�[�r�X�����҂ł���̂͋��_�ƂȂ�B�s�C�G���[�i�C�t�����B����ȊO�̏W���ւ͒���̌�ʎ�i�����Ȃ��A�ẴA�v���[�`�̓`���[�^�[�E�t���C�g�݂̂ƂȂ�B

�@�N�}��J���u�[�Ȃǂ̖쐶����������������ی���邱�Ƃ��Ȃ��������Ă���B�~�Ƀe���g�����鎞�A�ł����ӂ��ׂ��N�}�͓~������������Ȃ��ɂ���A�܂��쐶�����ւ̕s��������B��^�̃J���u�[��o�C�\���A����ꂽ�H�������߂Ă��܂悤�I�I�J�~������B

�@��ʂɂ͓����̑��Ղ����Ȃ葽�������A�p�͌����Ȃ������̑��݂͂��������Ɋ�������B

�@���ɋ��ꂽ�̂̓o�C�\���ŁA���W�Ƌ���

�u�o�C�\�����Ӂv

�@�̊Ŕ��f�����Ă���̂͐������̑����䂦���낤�B

�@�Ԃ̃{�f�B�̂悤�ɐg�����p���Ȃ��A���]�Ԃƃe���g�̗��͏�ɐg�𔘂��Ă���ƌ�����B�Ζʂ������̂��Ƃ��v���Ƌ��낵�����A�ȑO�x�m�T�t�@���p�[�N�Ō����A�o�C�\���̈ĊO�D���������ڂ�M���悤�B

�@�Ԃ̃{�f�B�̂悤�ɐg�����p���Ȃ��A���]�Ԃƃe���g�̗��͏�ɐg�𔘂��Ă���ƌ�����B�Ζʂ������̂��Ƃ��v���Ƌ��낵�����A�ȑO�x�m�T�t�@���p�[�N�Ō����A�o�C�\���̈ĊO�D���������ڂ�M���悤�B

�@�ቷ�̐��E�ł̃L�����v�͐����ɐU����B

�@�Ƃɂ������I���Ђǂ��A�������ƃW���P�b�g�̓����ɂ͑����t���A�悸������K�\�����E�X�g�[�u�Ŋ��������Ƃ���n�܂�B

�@�����Ă��܂����ߐ����Ő����^�Ԃ��Ƃ͂ł����A���̂ǐ���Ƃ����Đ������B�e�����X�����A�H���Ɏg�����]��́A�����ɓ���A��͓���Ȃ��悤�ɕ����ĐQ��B

�@��������܂�ڏo�X�𗂓����g����悤�ɂȂ���x�܂ʼnŊ������A�_�E���W���P�b�g�𒅂ĐQ�܂֓���B

�@���~���p�̐Q�܂ł��|20���ɂ��Ȃ�e���g���ł͂܂Ƃ��ɖ��邱�Ƃ��ł����A�����ɑς��ꂸ�ɒ����̂��N�����B

�@�Q�܂ƃV�����t�J�o�[�͌��I�ő��t���B

�@�펞�X�_���ł͎��R�����͂��Ȃ����߁A���������Ԃ������ĉɂ������Ċ������B�_�E���͌y�����G���Ƃ��̋@�\���[���������Ȃ��Ȃ�Ƃ������_������̂��B

�@�Ƃɂ��������悭���������Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�~�͈���̍s�����ǂ߂��A�\�肵�Ă����������ړ��ł��Ȃ����Ƃ��悭����B

�@�W���ɒB�����ɃL�����v���邱�Ƃɔ����Ă���K�v������B

�@�X�_���̒��ł̐����́A�̂��o�ɂ���ЂƂƂ������Ȃ��A�ؓ����ْ�������Ԃ������A�m��ʊԂɃX�g���X�ƂȂ��Ă���B

�@�S�������ԉ�������̊��o�͈�x������ƂȂ��Ȃ��߂炸�A�����ɐN����Ă䂭�B

�y�Q�E���ԁz

�@�k�ɊC�֒����J�i�_��̑�̓}�b�P���W�[�̐�Ȃɂ���l�C�e�B�u�̏W���t�H�[�g�E�v���r�f���X�ɒ��������A�c�[�����O���]�Ԃ������n���̏������b�������Ă����B

�u���]�Ԃŗ������Ă���̂ˁB�ǂ��܂ōs���́H�v

�@�ƂĂ�����������Ƃ����ӂ��ɖڂ��P�����Ęb���Ă���B

�u���������������A�t�H�[�g�E�V���v�\�����m�[�}���E�E�F���Y���A�Ƃɂ����s����Ƃ���܂ł��ȁv

�u�S�N�O������������A����ς�E�B���^�[�E���[�h��ڎw���Ď��]�Ԃł���Ă����l��������B���Ȃ��������Ȃ́H�v

�@����������A�����M�����̂����킴��Ƒ̒����삯�������B

�@�S�N�O�A�����Ɠ����悤�ɂ��������]�Ԃŗ������҂������B

�@�`�����E�c�[�����O�̑ΏۂƂ��Ă��̒n�ɒ��ڂ����҂����ɂ������̂��B

�@�����u�āA�N����������ʂ��̃T�C�N���X�g�ɁA���Ԉӎ��Ɠ����ɏ���Ƀ��C�o���ӎ���R�₷�悤�ɂȂ����B

�@�ނ͂��������ǂ�ȗ��������̂��낤���B

�@�������ޏ��͂���ȏ�̏��͎����Ă��Ȃ������B

�@�t�H�[�g�E�v���r�f���X���瓀��������̓}�b�P���W�[�𑖂��ēn��ƁA���ܑ��̃}�b�P���W�[�E�n�C�E�F�C�ɂԂ���A�����𐼂ցA�������ւƐi�H���Ƃ����B���ܑ��ƌ����Ă��H�ʂ͕X�ŃR���N���[�g����ē����ʂ����ʂ߁A�ƂĂ��t���b�g�ɂȂ��Ă���B�ڂ̑e���ܑ��H���ނ��둖��Ղ��ꏊ��������B�H�ʂ͂��ɓ����āA�����̂�����Ȃقǂ����A���]�Ԃ̃X�p�C�N�^�C�����З͂�����B

�@�t�H�[�g�E�v���r�f���X���瓀��������̓}�b�P���W�[�𑖂��ēn��ƁA���ܑ��̃}�b�P���W�[�E�n�C�E�F�C�ɂԂ���A�����𐼂ցA�������ւƐi�H���Ƃ����B���ܑ��ƌ����Ă��H�ʂ͕X�ŃR���N���[�g����ē����ʂ����ʂ߁A�ƂĂ��t���b�g�ɂȂ��Ă���B�ڂ̑e���ܑ��H���ނ��둖��Ղ��ꏊ��������B�H�ʂ͂��ɓ����āA�����̂�����Ȃقǂ����A���]�Ԃ̃X�p�C�N�^�C�����З͂�����B

�@�}�b�P���W�[�E�n�C�E�F�C�ɓ����ē���ځA�p�[�L���O�ɊȒP�Ȕ��������݂���Ă��āA�����Ɉ�Ӕ��܂邱�Ƃɂ����B

�@�ȑf�Ȋۑ������̒��ɂ̓X�g�[�u�Ɛd�A�x���`������B

�@�t���l�����J�����̂��A�������̉H���U�����Ă���B

�@�悭����Ɗۑ��̓��ǂ̕��X�ɁA������ʉ߂����҂����̃��b�Z�[�W�������c����Ă����B

�@���̒��ɁA�x���`�̏゠����ɓ��{����������B

�u�`�����̃p���N�W��L�O

�@�ł��k�ɊC�܂ōs�����[�I

�@�u�[�r�[����v

�@���{�l�T�C�N���X�g������̂��B

�@�������̏�̓��t��ڂɂ������A���u���Ԃ��~�܂�A�����Ă܂��̒��ɉ������Q�����o�����B

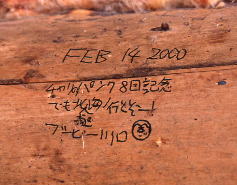

�uFEB�@14�@2000�v

�u�S�N�O�A�E�B���^�[�E���[�h��ڎw���Ă���Ă����v�j�B����͓��{�l�������B���������܂Ŏc���Ă���B

�@�m���ɂ����̂��B

�@���]�Ԃœ~�ɂ��̒n�𗷂��ɂ���Ă����҂��B

�@�S�N�O�̃o�����^�C���f�[�ɁA�����炭��l�ł��̏����ɔ��܂����u�[�r�[������́A�������������v���Ă����̂��낤�B

�@���{��ŁA�N�ɓǂ܂��Ƃ��m�ꂸ�����c���ꂽ���̕��������炭���߂Ă��܂����B

�@���̃��b�Z�[�W�͒N���̂��߂ł͂Ȃ��A���Ȃ�ʖ{�l�Ɍ����ď������ɈႢ�Ȃ��B����������͂S�N�̍Ό����o�Ă�����l�̗��l�ցA�E�C��^���邱�ƂɂȂ�Ƃ͗\�z���Ă��Ȃ������낤�B

�@���̏������o�����̑��s�͑s�₾�����B���������Ɛ���ɉ����A�f�����ʖтɓ�������E������B

�@�Ⴊ�ዅ�ɓ�����O�����낭�Ɍ��Ă����Ȃ��B

�@�H�ʂ�����Ԃɔ����J�o�[����A����������Ȃ����Ƃ������|�ɂ�����B

�@�����ቺ�̒ʂ�߂��铀�����������߁A�䖝���ăy�_�����������B

�@������ʂ̉��̓A�C�X�X�P�[�g���ł���قǂ̃o�[���Ń��A���L���b�L���b�Ɩ��Ȃ����]���A�ӂƂ������q�Ƀn���h�����Ƃ��ăR�P�����ɂȂ�A�X�p�C�N��ł��Ă��Ȃ��{�u�E�g���C���[���\���B

�@�z���C�g�A�E�g�ɋ߂��ɂȂ邱�Ƃ�����A�H�ʂ̉��ʂ�������Ȃ��B

�@���������u�[�r�[������͂ǂ�قǂ̏��o�������̂��낤���Ǝv���B

�@����ȃV�`���G�[�V�����Œᎋ�E�̒��ˑR�o��Ԃ̃h���C�o�[�́A�T�C�N���X�g�������Ă��邱�Ƃ����قƌ��邩�A���Ǝv�����B

�@����ꂽ���E�̒��A�������B

�@���̖i�����A�~�}�Ԃ̃T�C�����A�����̘b���E�E�E�B

�@�~�܂炸�ɑ��葱�����B

�@�������̐h������E��������S�������B

�@������������T�[�r�X�X�e�[�V�����ɍs��������Ǝv���A�͂������B

�@�k�ɓk���s�ʼn��x���f�O���Ȃ��������𑱂����j�A�q�}�����œo�������Ȃ�������肬��̐��҂��ʂ������N���C�}�[�A����Ȏ҂����̂��Ƃ������߂���B

�@�ƂĂ��ނ�ɂ͋y�Ȃ��B

�@�����A�����̐�l�����������̎v���ōs���Ă����Ɠ����悤�ɁA���̗��͔[���䂭�܂ł���Ă݂悤�B�������������͂ǂ�قǂ̒j�Ȃ̂��B

�@�ꎞ�I�ɖڕW�Ƃ��Ă����t�H�[�g�E�V���v�\���܂�60�L���]��̒n�_�ɁA�`�F�b�N�|�C���g�Ƃ������[�e�����݂̃T�[�r�X�X�e�[�V����������A���̓��̂����ɒB���邱�Ƃ��ł����B�P�`���b�v�������Ղ�Ƃ������t���C�h�|�e�g�ƃn���o�[�K�[��H�ׂ�Ȃ�Ƃ����K���B

�u���]�Ԃ����H�J�i�_�ɂ͒�������̂��H�~�ɂ������Ă���ė��āA�ǂ����ˁA����ł��������D���H�v

�@��l�͂����u�����B

�@���̌������������B�D���Ƃ͌�����Ȃ��B

�@�ł��~�ɂ����ł��Ȃ���������B

�@�~�ɂ����o��Ȃ����i������B

�u�����O�����B�������������~�͏I���A����ƒg�����Ȃ邳�v

�@�~���I���t������Ƃ������Ƃ́A���̒n�ɐ�������҂ɂƂ��Ă͑҂����������ƂȂ̂��B

�y�R�E�ɖk�̓��{�l�z

�@�����A�o�����悤�Ǝ��]�Ԃ����Ă��T�C�N�����[�^�[���쓮���Ȃ��B���x�v������ƁA�Œ�\���́|30���ł͌v�肫�ꂸ�A���₪���̕��ł����キ����ƌł܂��Ă����B

�@����������������A����Ȑ��E��̂𔘂��Ď��]�Ԃŗ�����Ȃ�Ċm���ɂǂ������Ă���B

�@����Ȋ������ꋻ�Ǝv���đ���o���B

�@�C�����Ⴂ�ƕ@�����Ƃ߂ǂȂ��o��B��������I�̂ЂƂ�������Ȃ��B

�}�b�P���W�[�E�n�C�E�F�C���̍ő�̏W���A�t�H�[�g�E�V���v�\���ŋv�X�̋x�{���Ƃ����B

�@���̐܁A�n�����̐V���L�҂̃C���^�r���[�����B�T�C�N���X�g�������Ƃ�����������Ă��Ă����炵���B���̋L�҂͂S�N�O�̓~�ɂ���͂�T�C�N���X�g����ނ����ƌ����B

�u����̓u�[�r�[�E�J���O�`�Ƃ����l����Ȃ��̂��H�v

�@���������ƁA�ނ��������B

�u�u�[�r�[��m���Ă�̂����H�v

�u����A���ڂ͒m��Ȃ����ǁA�r���Ŕ��܂����p�[�L���O�̏����̕ǂɓ��{��ŏ����ꂽ�ނ̃T�C���������B�����Ɠ����悤�ɓ~�ɂ��������]�Ԃŗ��������{�l���������Ƃɋ������v

�u�u�[�r�[����ނ������̐V���������Ă���B�悩������N�ɂ������v

�@���̔ӁA�����l�̐萷�肷�郌�X�g�����ŗ[�H�����ɂ��A�u�[�r�[��������傫����舵���Ă��铖���̐V������������B

�@�����ŏ��߂ău�[�r�[���̐��̂��m���߂邱�Ƃ��ł����B

�@�����̃y�[�X�ŗ�������ނ̎p���z���ł���B

�@�~�Ɏ��]�Ԃł��̒n��K�ꂽ�ނ̏����ȗ~�����A�܂��������������B

�@�āA���ށA�r�^�~���܂Ƃ������H�����͎����Ɠ����ŁA�����N�Ƃ������Ƃ�������e�ߊ����킭�B

�u�ނ͂��̌�k�ɊC�܂ŒB�����̂��m���Ă�H�v

�@�L�҂̃f���N�ɐu���Ă݂��B

�u�A���H�Ƃ��ẴE�B���^�[�E���[�h�͖k�ɊC�܂Œʂ��Ă��Ȃ��B�ނ��r���Ŕ�s�@�ɏ�����͂����v

�@�f���N�̂��̌��t�ɉ����~����悤�ȋC�������B

�@�C�G���[�i�C�t���Ĉȗ������قǑS���i�F�̕ω����Ȃ������B�������X�ƃ^�C�K�̕��n�ɓ�����J����Ă������B

�@�������t�H�[�g�E�V���v�\������k�ɂ͎R�n���L����A�����̌i�F�̕ω��������炵�Ă���邾�낤�B

�@���̒��́|30���B

�@12�N�O�Ƀc���h���̒n�Ɉ����ꂽ����̓���k�サ���B���̏W�����O���[�܂�224�L���B

�@���������Ƃɒǂ����ɏ���Ă��̓��͉���123�q������Ă��܂����B

�@�Q���ڂɃ��O���[�܂ōs���邩������Ȃ��Ƃ������҂������������̂��B

�@���ꂾ���������ړ�����Ƃ������ɔ�J���������B

�@�����́A��������]���ċꂵ�߂�ꂽ�B

�@�����ł��X�_��25�x�̒ቷ�A���������A�R�����ɂȂ������߂̂����N���B

�@�����������Ԃ������Ȃ�B

�@�ܓV���X�ɋC�����d������B

�@�Ό��̎Ԃ���܂��ăE�B���h�E���J����ꂽ�B

�u�}�t�B���͂��邩���H�v

�@���s�ҕ���30��ƌ�����J�b�v���B�{颂̂���h���C�o�[�̒j�����}�t�B���������o���Ă��ꂽ�B

�@�������Ă���]�T���Ȃ���������炤�B

�@�Ԃɏ悹�Ăق����Ƃ����v�������t�������B

�@�������t�����킵�A�ނ�͌���ւƑ��苎���Ă������B

�@��Ɏc�����}�t�B�������߁A���̏���Â�H�����B

�@�߂����̂��������̂��A�����ł��悭�킩��Ȃ��܂��o���B

���ꂩ����y�[�X�͏オ��ǂ��납�A�h���������A�i�x�͍X�ɗ����Ă������B

�@�[���ɂ̓��O���[���Ƃ����\�������X�Ɏ����䂭�r�����B

�@�����ĂƂĂ��s�������Ȃ��ƌ�炳�ꂽ���̐�]�B

�@�Ȃ�Ƃ������O�B

�@�O�i��W����悤�ȗ₽�����������Ɋ�ʂ̊��o�������Ă䂭�B�����ɃG�l���M�[�͏��Ղ��A�͂��o���A�O�i�����Ƃ����C�͂��キ�Ȃ�B

�u�����q�b�`�n�C�N���悤���B���E���E�E�E�v

�@�����v���B�����Ԃɗ�������A�Ȃ������I�ɂ��̗��͏I����Ă��܂���Ȃ����B

�u��A��v

�@�����Ɍ�����������B

�@�ł�����ȂƂ���ł�����ĉ��ɂȂ�B���ɂȂ��H

�@���ǂ��̓���50�q�]��œ��[�Ƀe���g�����B

�@�O���Ƃ̈Ⴂ���ɒ[���B�l���ōł��ꂵ������������������Ȃ��B

�@���̓��������ς�炸�B���x������݂����ĉ��߂邪�A���o�͂����ɂȂ��Ȃ�B

�@���̓��������ς�炸�B���x������݂����ĉ��߂邪�A���o�͂����ɂȂ��Ȃ�B

�@�����ł����艟�������������̂����܂邽�߁A�����ɑς����Ȃ��Ȃ�ƕ��n�ł��������B

�@�r�ꂽ�H�ʂ͉���ł��܂Ƃ��ɑ��点�Ă��ꂸ�A�y�ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��B

�@�d����������H���͐H�ׂ邱�Ƃ����ꂵ���B

�@���s���Ă��铀�������}�b�P���W�[�̌i�F���y���ނ��Ƃ��ł��Ȃ��B

�@���t�����܂������E�̌���ꂽ���E�����߂āA�������̋ꂵ�݂������I��邱�Ƃ�����đO�i�����B

�@�ߌ�A�悤�₭�Ɖ��̂܂�ȏW�����O���[�֒B���邪�A�B��̏h�͕܂��Ă����B�W���̓�����ɂ���K�\�����X�^���h�̎�l�ɕ����ƁA

�u�����֔��܂��Ă����v

�@�ƌ����B

�u�悭���邱�Ƃ��B�����̉Ƃ��Ǝv���Ďg���Ă�����v

�@�����͌����Ă����l�̉Ƃɑ؍݂���ƂȂ�Ƃǂ����Ă��C���g���Ă��܂��B����Ƃ������ɂ��Ă��������܂ܕX�_���̃L�����v�����邩�H

�@���ǁA�ׂ̕~�n�ɂ���A�E�H���^�[�Ɩ���������̐l�̉ƂɂЂƔӑ؍݂��邱�ƂɂȂ����B

�@�ɖk�ł͂悻�҂�����A�Ƃɔ��߂邱�ƂȂǂ��������e�Ƃ������Ȃ��A���ʂ̂��ƂȂ̂��B��ł���Ȃ��Ƃ�m��A�������邱�Ƃ��Ȃ��̂��Ǝv�����B

�u�}�X�Y�~���Ă����A�T�����C�̌��������q�����������̕ӂɂ���B���{�̖�����H�v

�@�E�H���^�[�͌������B�u�}�X�Y�~�v�m���ɓ��{�����B

�@�́A�����m�ő�������D�Ȃǂ��C���ɏ���ăA���X�J��J�i�_���݂ɕY�����邱�Ƃ��������B����ȑD���̈�l�ɑ��Z�Ƃ������{�l���������Ƃ������œǂL��������B

�@20���I�����A���ꂾ���ŏ[���`���ł��������낤�Y���̉ʂĂɖk�Ă֏㗤�������Z�́A�~���������Ă��A�����邱�ƂȂ��A�J�i�_�k���ɏZ�ݒ������B�₪�Ĕނ͂��̃}�b�P���W�[����Ɉڂ�Z�݁A���̂܂ܐ��U�𑗂����B

�@�ނ͂ǂ����Ă������ЂƂ�ł��̒n�Ɏc�����̂��낤�B���Ɋ�]�����o���ă}�b�P���W�[����ɂ܂ňڂ��Ă����̂��B

�@���܂�ɂ��ٍ��ł���ɖk�̋�C�ɐG�ꂽ�������{�l�Ƃ��āA���R�ɕ������^�₾�����B

�@����������͎̂O����A�l����ڂ̎q���������B����ł����{�l�̌��������ނ�ɉ���Ă��̋^����Ԃ��Ă݂��������B

�u�ǂ����ă}�X�Y�~�͌̋��ɋA�邱�ƂȂ��A�����ֈڂ�Z�̂��u���Ă݂����v

�@���������ƁA�E�H���^�[�͂��Ƃ��Ȃ��ɉ������B

�u���n�̏����Ɨ��ɗ�������B�������ꂾ�����v

�@�ނ̐��U�͍Ō�܂Ńh���}�`�b�N�������B

�@���鎞�{�[�g���]�����A�����j����m��Ȃ��C���f�B�A����������֓����o���ꂽ�B�j���̓��ӂȑ��Z�͂��ڂꂽ�ނ���ЂƂ�ЂƂ菕���Ă��������A�Ăł��₽����ɗ͐s�����̂��낤�A�ނ������ŖS���Ȃ��Ă��܂����B

�@�y�S�E�E�B���^�[���[�h�ɔs�ꋎ��z

�@�E�H���^�[�͗����ԂŃf���C���Ƃ����W���֍s�����ƂɂȂ��Ă����B�u����Ă������H�v�ƗU��ꂽ�B

�u������������ǁA����Ȃ���v

�@�U���ɏ�肽���������A���t��������B�̗͓I�Ɍ��E�������Ă������߁A���̂܂��]�Ԃ̗��͏I���ɂ��Ă�����������Ȃ��Ǝv���������B

�u���������o���B���Ƃ���ԂŒǂ������炻�̎����߂�����v

�@�ނ�݂ɏ�������邱�ƂȂ��A���ɂ����ς肵���I���W���B���ꂪ�ɖk�ɏZ�ގ҂̑̎��ł�����B

�@�ނ̌��t�ʂ�A����邾���i��ł݂邱�Ƃɂ����B

�@�������������Ƃɒቷ�̏ケ�̓��͐�B�c���h���̒n�Ɉ����ꂽ�E�B���^�[�E���[�h�͐ϐ�ō��n�𑖂��Ă���悤�Ȑh�������B

�@���[�^�[�͓����Ȃ��������W�q���x�����o�Ă��Ȃ����낤�B

�@�Ⴊ�ς����Ă��邹���ł���قǃy�_�����d���̂��낤���B

�@���C�Ɏ葫�͗₦������B�����~�܂��Ď���݂����Ă�����Ɋ��o�͖߂�Ȃ��B

�@�̂����߂悤�Ɖ����������A���͂₱�ꂾ���̒ቷ�ɑΉ��ł���g�̋@�\�������ł��Ȃ��Ȃ��Ă���B�M����G�l���M�[�͑̓��ɏ[���c���Ă��Ȃ��̂��B

�@�x��ł���Ɗ��������ŁA���������Ă��Ȃ��Ɩ��̊댯��������B

�@�Ԃ͒����ǂ������Ă�������䂫�肾�B

�@�������߂��Ǝv�����B

�@�������ꂽ�悤�ɗ��ւ̏�M�������Ă��܂����B

�@�����~�܂�ƁA���炳��Ɗ������Ⴊ�t�[�h�ɓ����鉹�ȊO�A�����B

�@�����̐S�����̂�`���ċ����Ă���B

�@�ł��邾���~�܂邱�ƂȂ����������Ă���ƁA�ˑR���ɘV�k���悹���E�H���^�[�̎Ԃ���܂����B

�u�����A�~�����E�E�E�����I��肾�A�悹�Ă���Ȃ����v

�@�E�H���^�[�͑��������킸�Ɍ㕔�̉ב�֎��]�Ԃ�ς݁A�悹�Ă��ꂽ�B�������ƁA���O���[����30�q���炢���Ƃ����B

�u�悭�������v

�@�ނ͌����Ă��ꂽ�B

�@�����������ł͔s�ꂽ�ȁA�Ǝv�����B

�u�T�C�N���X�g�Ƃ��Ă̐��_�������Ă��܂����v

�@�Ԃɏ悹�Ă��������������A������ɂ����B

�@�s��͂������A���̎��͌��E�������̂��Ǝv���B

�@�����悩��n�܂�A�{�A����w�Ɠ����Ŋ��o�������Ă������B

�@�펞�X�_���Ƃ������́A�������A�����Ċm���ɂ��̑̂�I��ł������̂��B

�@���̂܂��]�Ԃ̗��𑱂��Ă���������Ƒ傫�ȒɎ�킳��Ă����낤�B

�u����ł����A�����[��������v

�@�������g�Ŕ[�����悤�Ƃ����B

�@���̓��̓���ꍠ�A���O���[�����傫�ȏW���g�D���^�ɓ������B

�y�I�E�ɖk�z

�y�I�E�ɖk�z

�@�g�D���^�������ʋ@�ւ�����킯�ł��Ȃ��B���̕Ӓn���甲���o���ɂ̓m�[�}���E�E�F���Y�܂Ŗ�85�q�̋��������]�Ԃő�����d�l���Ȃ��B

�@�����������Ԃ����A�܂�����C�ɐg�����炵�ė�������B

�@�₪�Ă����͂܂��c���h���̑�n�ɖ߂�B���H�ŗ��ł��A���̕��i�߂���͓̂~�����Ȃ��̂��B�����v���ăE�B���^�[�E���[�h�̗����y�������Ƃ����B

�@�}�b�P���W�[�̐�ʂɈ����ꂽ�A�C�X���[�h�����炭�H��A�E�݂֏オ��B

�@���ʂ̎R���E���犪���悤�ɓ��͐L�тĂ���B

�@�n�`�}�ɂ��E�B���^�[���[�h�͎����Ŏ�����Ă͂��Ȃ����߁A���ꂪ�{���Ƀm�[�}���E�E�F���Y�֑��������A�{���ɃS�[���������Ă���̂����͂����肵�Ȃ��B

�@���炭����ƗA���̑�^�g���b�N������ǂ������Ă䂫�A����Ŋm���ɏW���������Ă��邱�Ƃ�m��B

�@���炭����ƗA���̑�^�g���b�N������ǂ������Ă䂫�A����Ŋm���ɏW���������Ă��邱�Ƃ�m��B

�@�����ȋN���������A�o��͏��X����������B

�@�ǂ������Ă������g���b�N������J�[�u�ŃX�^�b�N���Ă����B�㑱�̓����傫���̃g���b�N�ƃ��C���[��A�����ĒE�o��}���Ă���B���s����Ώ��̂Ă�ȊO�ɏp���Ȃ��B

�@�X�^�b�N�́A���̂Ă�ꂽ��p�ԂQ�������悤�Ƃ������߂炵���B

�@�c���h���̐��ݏo�����V�^�̏�p�Ԃ����ݍ��݂����X�Ђ��ɂ��Ă���B�₪�ĐႪ�Z���A���̏ꏊ���c���h���̑�n�ɂȂ�B

�u�������~���o�����Ƃ͂��͂�ł��Ȃ��v

�@

�@����������h���C�o�[�́A���̏�p�Ԃ������ɏ��̂Ă��ɈႢ�Ȃ��B

�@�Ԃ̕������ڂɂ��̑��X�ʂ����蔲���A���肪���̓������炭����ƁA�����X�g���[�g�ɏo���B

�@�ǂ����ő��s�������炩�y�ɂȂ�B

�@�����Ȑ���������n��ƁA�E�艜��

�u�o�[�~���I���E�N���[�N�v

�@�̓��W���f����ꂽ�������������B�����ŃL�����v������B

�@�d�X�g�[�u�͂��邪�A�d���[���Ȃ��A�������͂ƂĂ������B�������܂܂Ȃ炸�A�����̒��Ƀe���g�邱�Ƃł悤�₭���������B

�@�����e���g���͂����ƒg�����B

�@��������͌����炯�̑���ɂ��������A�X���[�y�[�X�Ői�B

�@�����������A�����͓ܓV�Ōy���~����������B

�@�m�[�}���E�E�F���Y�܂�40�q�قǂ��Ǝv���A�����̋C��̌��������ς���C���N����B�ߌ�ɂ͒��ɒ����̂��B

�@10�q���ɍ���Ŋm���ɋ������k�߂Ă������B

�@��s�@���߂�����ł���B

�@��s�ꂪ�߂��A�܂�m�[�}���E�E�F���Y���߂��Ƃ������Ƃ��B

�@�}�b�P���W�[�����̕��n�̔�������i��ł���ƁA���Ɍ��ɂ������A�ɒn�������]�ԂɌ������Ėi�����������B���̐�œˑR�ܑ��H�ɏo���B

�@�T�C���͉����Ȃ��B

�@���傤�ǒʂ肩�������Ԃ��~�ߐq�˂��B

�u�m�[�}���E�E�F���Y�̒��͂ǂ����H�v

�@�Ԃ������ė���������U��Ԃ�A�h���C�o�[�̒j���͌������B

�u�������ւP�q�A�E�܂��ĂQ�q���炢���v

�@������ꂽ�����ցA�y���Ȃ����y�_�����đ���ƁA�������������}�b�P���W�[�ƁA�Ί݂ɔ��������₩�ȋɒn�̎R���݂��L�����Ă���̂������Ă����B

�@�m�[�}���E�E�F���Y�͓V�R�K�X�ƐΖ��Ƃ����n�������̊J���ɂ�蔭�W�����l�H�̒��ł���A�Z�l�̑����͂��������r�W�l�X�̂��߂ɂ���Ă������l�����������B

�@�n���I�Ӌ��Ƃ������邱�̏ꏊ�ŁA�����Ă��Ȃ�������s�҂��T�[�r�X������̂́A���̏�Ȃ��K�����B

�@�X�[�p�[�Ŕ�����������A�g�����V�����[�𗁂т�Ƃ��������Ƃ��A�Ƃ��Ă��ґ�Ɋ�������̂́A����܂ł̗��Ƃ̃M���b�v�����܂�ɑ傫������Ȃ̂��낤�B

�@�]�T������Ȃ�C�k�[�r�N����k�ɊC�ւƔ�����A�C�X���[�h�𑖂낤�Ƃ��l���Ă������A���o�̖߂�Ȃ����̓������u���悤�Ȓɂ݂��A�������߂�[���ȗ��R�ł���悤�ȋC�������B

�@�v���Ԃ��C�G���[�i�C�t���Ĉȗ���T�ԁA�y�ȓ��͈�����Ȃ������B���̗����y���ނ��߂̌o�����A�������[���ł͂Ȃ������̂��낤�B

�@�����A���E�̖`���Ƃ������s��������Ƃ��Č��ߑ������ɒn�A�Ɍ��̐��E�̐F�ɂق�̈�[�ł��G��Ă݂����Ƃ����v���͎����ł����Ǝv���B

�@�����Đ^�Ƀ��C���h�ȁA�����炵������\���ł���t�B�[���h��������ꂽ�悤���B

�@�t�H�[�g�E�V���v�\���Ŏ�ނ������L�҃f���N���A�A����A�f�ڎ��𑗂��Ă��ꂽ�BDecho

Drum�Ƃ����n���������A�������傫���̂́A�l���̏��Ȃ��ɖk�ɂ͋L���ɂȂ�o���������Ȃ����炾�낤���B

�@�t�H�[�g�E�V���v�\���Ŏ�ނ������L�҃f���N���A�A����A�f�ڎ��𑗂��Ă��ꂽ�BDecho

Drum�Ƃ����n���������A�������傫���̂́A�l���̏��Ȃ��ɖk�ɂ͋L���ɂȂ�o���������Ȃ����炾�낤���B

�@���܂��Ă����h�ɓˑR�d�b���������Ă��āA��ނ�\�����܂ꂽ�B

�u�ǂ����Ă����ɂ��邱�Ƃ�����������ł����v

�@��������f���N�ɐu���ƁA

�u�����Ȓ����B��������v

�@�ނ͂��Ƃ��ƃJ�i�_�����̃m���@�E�X�R�V�A�o�g�����A�L�҂Ƃ��Ă��̒n�ɏZ�ނ悤�ɂȂ����B

�u�����͋C�ɓ����Ă�H�v

�@�f���N�ɂ����u���Ă݂��B

�u�����Ȓ��ŁA��������N�����m�荇�����B���R�̌����������邯�Ǒf���炵���Ƃ��������B���������Ƃ���ɂ��鏬���ȃR�~���j�e�B�[���D��������A�C�ɓ����Ă��v

�@�f���N�͊O��������Ă����҂����A�L�҂Ƃ������������A�ނ̂Ƃ���ɂ͒T�����Ƃ��l�X�ȏ�W�܂��Ă���Ƃ����B�ꏏ�ɂ�����ƒʂ���������A���X�g�����ɂ���ƁA�Z�l�����X���������Ă��āA���ł̂ł����ƂȂǂ�b���Ă����B���S�Ƀl�C�e�B�u�̒��̏Z�l�Ƃ��Ĕނ͂����Ő������Ă���̂��Ɗ������B

�u�ڂ�Z�ނ���͂Ȃ��́H�v

�u�����ł����ƕ�炵�Ă������Ǝv���Ă���v

�@�J�i�_���ڏZ��������O�̍����B�ł��Z�݂悢�ꏊ�����߂ē]�X�Ƃ���҂������B�����ċɖk�ɂ��ǂ蒅���Ă��܂��҂�����̂��B

|

�ቷ���ł̃L�����v�ƐH��

����n�ł̑���

|