|

||

| PROLOGUE 序章 全国ツアー、ファンは総立ち! |

||||

| さぁ、永遠の若大将、加山雄三さんの登場です。 今年の5月にスタートし、09年秋まで続く全国ツアー『湘南 海 物語 オヤジ達の伝説』(with 加瀬邦彦とザ・ワイルドワンズ)は、歴代のヒット曲の数々が流れるなか、スクリーンには湘南サウンドが誕生するまでのヒストリーが映し出され、また、モズライトギターを弾く加山さんの姿にファンは総立ちである。チケットも各会場ソールドアウト続出という盛り上がりを見せているのだ。 加山さんは、俳優、歌手、作曲家として活躍し、映画若大将シリーズ『エレキの若大将』(1965年公開)の主題歌になった「君といつまでも」は、そのイントロを聴くだけで誰もが当時の思い出を浮かべてしまうほどの鮮烈なヒット曲。加山雄三という、それまでどこにもいなかった眩しい存在感は、俳優や歌手として演じるばかりではなくポップスの作り手としての先駆者でもあった。 昭和30年代のあの頃からを知る我々にとって、スーパースター加山雄三にお聞きしたいことはたくさんある。幼少の頃から今日に至るまでのお話のあれこれを伺った。 |

||||

| CHAPTER1 第一章 大学でバンド結成、 夏は茅ヶ崎の自宅で合宿。 |

||||||

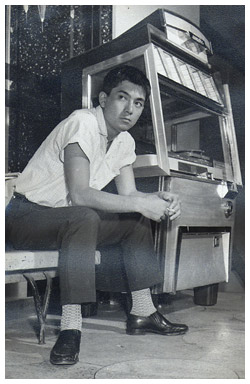

| 加山雄三さんは1937年(昭和12年)4月横浜市の生まれ。茅ヶ崎に引っ越したのは2歳のときで、スポーツに音楽にと、若大将たる原点はすべてここにある。 | ||||||

| 司会)子供のときの家はどんな感じだったんですか? 茅ヶ崎に引っ越したのは昭和14年だから、ちょうど戦争真っただ中。家は日本間もあるけど洋間もあるという、まあ、わかりやすく言えば今ふうっていったほうがいいかもしれないな。日本間には掘りごたつがあって、台所には大きな流し台、それからダイニングテーブルがある部屋もあったし。家族のみんなが、ベッドで寝るようになっていたね。 司会)スポーツはどんなものをなさっていたのですか? 泳ぐこと。それから浜辺でラグビーボールで遊ぶとかね。あるいはテニスの軟球で、竹バットで野球をやって遊ぶとか、当時はそんなことしかやることはなかった。 |

|

|||||

| ただ、うちの親父(俳優の故・上原謙)がボクシングに興味があって、体を鍛えようとしていたので、ジムみたいなトレーニングができる部屋があとからできた。そこにボクシングのグローブやパンチングボール、あと卓球台だとかね。だから、楽しみながら体を鍛えようということも、僕自身もやりましたよね。でも、実は体は弱かったんだよ。

司会)信じられませんね。 だから住む場所を、ああいう海岸のそばがいいということで、親父は茅ヶ崎を選んだって言っていた。だからまあ、本当に丈夫になっていったのは、高校ぐらいから。自分で鍛え始めてから、本当に丈夫になっていきましたけどね。 司会)音楽を好きになられるきっかけは? 音楽は、親父がクラシック好きだったということもあって、家でレコードをよく聴いていた。時々デキシーランドジャズなんかも流れていた。それで聴くことによって好きになり覚えたというのと、ピアノを小学校5年ぐらいから習い始めたということが大きいよ。モーツァルトからベートーヴェン、バッハ、ブラームス、プロコフィエフ、ハチャトリアンなんかを聴きながらオレは育ったんだよ。いちばん好きだったのはラフマニノフだね。ピアノコンチェルトが好きだったから。 司会)「夜空の星」は、14歳のときに作曲しているんですよね。 中学2年生のときに、バイエルとかソナチネみたいな曲のつもりで作った。レコードになったものとは違う出来映えで、サビの部分なんかは全く違う。で、最初はピアノでデタラメを弾いていた。別に作っているっていう意識は全くなかったからね。適当に、何か指の動くままに。それが聴いたことのないメロディになっているわけで、指の練習もこれでできるなとか、いろんなこと考えながら。それで、親父が知らない間に後ろに突っ立っていて、「それは何だい」って聞くから、「ああ、これはデタラメ」って言おうと思ったんだけど、「いや、これは、オレが作ったんだよ」って言ったら「そうか、これは大したもんだな」ってね(笑)。親父もピアノコンチェルトが好きだったから、いずれ作曲してプレゼントしてくれよと。「ああ、いいよ」って言ったのが、その14歳のときだった。 |

||||||

|

司会)大学でバンド活動を始めますが、どんなバンドだったんですか? カントリー・クロップスっていう6人編成のバンドを、大学の、あれは1年のときに結成したと思いますけどね。まわりにカントリーミュージックの好きな連中が結構いてトミー・コリンズとか、ルービン・ブラザーズ、ハンク・ウィリアムス、ハンク・スノー、ハンク・トンプソンとかね。 |

|||||

| 司会)今でいうフェンダー・タイプのギターじゃなくて、何かジャズギターみたいな? 真ん中が空洞になっているエレキギターで、それを借りてやっていた。そのうちに何曲かまとまったら、今度パーティでやってみようぜということになり、パーティで結構受け始めたから、その後、もっともっとやろうぜみたいに、だんだんレパートリーが増えていった。ナッシュビルのカントリーとか、あるいはエルビスとかアメリカ音楽の完全コピー。我々は一切日本語では歌わないし、原曲どおり。 |

||||||

| 司会)当時練習場って、加山さんのご自宅ですか? それも多かったね。親父のトレーニングの部屋が30畳ぐらいあったからね。ただ、そんなに年中バンドをやっているわけじゃなくて、冬になればスキーに行くし、シーズンオフはほかのスポーツ。バンドの仲間たちは東京のやつばかりだから、夏休みに集まって合宿って感じかな。バンドの練習だけじゃなく一緒に泳いだり、サーフィンとか、釣りとかもね。 司会)それは、映画の若大将シリーズみたいな感じだったんですか? いやあ、あんなにカッコよかねえだろう(笑)。 |

|

||||

| 司会)今でいうフェンダー・タイプのギターじゃなくて、何かジャズギターみたいな? 真ん中が空洞になっているエレキギターで、それを借りてやっていた。そのうちに何曲かまとまったら、今度パーティでやってみようぜということになり、パーティで結構受け始めたから、その後、もっともっとやろうぜみたいに、だんだんレパートリーが増えていった。ナッシュビルのカントリーとか、あるいはエルビスとかアメリカ音楽の完全コピー。我々は一切日本語では歌わないし、原曲どおり。 司会)そのバンドは、米軍キャンプでも演奏していますよね? 1回だけ。それもトラで。そのときに「プリーズ・ミー・ナイト」とか、「ブルー・スエード・シューズ」とか、「オール・シュック・アップ」とか、まあ、それを歌ったらもう、受けてしまってびっくり仰天して。やっぱり、オレたちはちゃんと英語を正確にやっていてよかったなってね。その雰囲気は今回のコンサート『湘南 海 物語 オヤジ達の伝説』を見てもらうとよく分かると思うよ。 |

|||||

| CHAPTER2 第二章 東宝と専属契約、俳優の道へ進む |

|||||||

| 加山さんの銀幕デビューは1960(昭和35)年のこと。若大将シリーズは1961年の『大学の若大将』から1971(昭和46)年の『若大将対青大将』と10年間で17作品作られた(1981年『帰って来た若大将』を含まず)。もちろんそれ以外にも数多くの映画に出演している。 | |||||||

|

司会)当時、音楽の道へ行くっていうお考えはなかったんですか。 ないです。一切ない。 司会)では、俳優として、歌も歌うという選択もあったのでは? それも全然考えていないよ。 司会)デビューから若大将シリーズまでのいきさつを教えてください。 東宝に入社してすぐに俳優座の講師の先生が来て、2カ月間特訓をして、すぐに映画に出されたわけですが、それが『男対男』(1960年公開)という、三船敏郎さんと池部良さんの映画です。当時、東宝は青春ものを得意としていたらしく、岡本喜八監督の『大学の山賊たち』とかね、佐藤允だとか、あとは久保明とかね、それから江原達怡とか、そういった俳優さんで学生のいわゆる青春ものを、ある種、1つのジャンルでやっていた。オレは日本の映画はあまり見たことがなかったから。 |

||||||

| 見ていたのはチャンバラ、それから、洋画の西部劇とかそんなのばっかりだったんで青春ものがあるとかは、全然知らなかった。で、あるとき、プロデューサーの藤本真澄さんが、加山雄三っていう新人が来たと、じゃあ何かやろうということになって。そのときに、昔、松竹に『若旦那シリーズ』ってのがあって、それにヒントを得て、若旦那じゃしょうがないから、若大将にしたいって言って、そのタイトルをつけたんだ、いわゆる学園もののヒーローをつくろうじゃないかと。で、でき上がったのが若大将。

司会)映画のなかで歌うということはどうでしたか? 1作目にやっぱり歌が必要だろうってんで、歌わされたんだけど、「もう、くだらない歌を歌わせやがって、このやろう」と思ってね(笑)。なんで、こんな歌をオレが歌わなきゃいけねえんだよって。だっせぇと思いながら、レコーディングさせられた。 司会)嫌だったんですか? 誰かが作曲した若大将の主題歌みたいなのが、“格好悪いので”歌うのが嫌だから、「自分で作った歌がありますから」って申し出て、「DEDICATED(恋は紅いバラの原曲)」っていう英語で作詞作曲した曲をギターでデモテープにして提出した。すると「絶対これ使いましょう」って、その後『ハワイの若大将』(1963年)で「恋は紅いバラ」となって歌うことになった。そしたら25万枚ヒットしちゃったんだよ。そのあとがもう大変だよ。総攻撃食らって(笑)。 |

|||||||

| 司会)加山さんは俳優として『椿三十郎』(1962年公開)の出演によって映画を本気でやる気になったっていう記事を読んだことがありますが、それは本当ですか? | |||||

| 『赤ひげ』と2つですね。とにかく、僕は入社したての頃は俳優という職業をサラリーマン的な感覚でやっているだけの気持ちだった。それで、あんまりおもしろくないから、いつやめようかなと、そればかり考えていた。で、若大将が始まって1本だけだと思ったら、2本やる3本やるって、なんだ、いつまでやるんだ!って(笑)。これは本当に参ったなと思っていたっていう状況ですね。その中で、黒澤明さんに拾われたっていうか、キャスティングの中に入れてもらって、初めて黒澤組なるものに入ったんだけど、黒澤さんの映画に入ったときには、他の映画には一切出演させないというか、ほとんど黒澤さんに集中しなくちゃならなくなるわけ。 司会)何かが大きく変わっていくわけですね。 黒澤明監督という人間性に触れたときに、こんなにすごい人が世の中にいるんだって驚いた。人間の生きざまのリアリズムについての考え方に対しての感性が、ものすごく鋭くて、「現実のリアリズムと映画の中のリアリズムってものは違うんだ、表現っていうことがあるから」と。 |

|

||||

| それから時間の流れの中でどうなっていくかとか、そういうことの話が大好きでね、オレはもう事あるごとに何か、先生がちょっとでもどこかでしゃべっているのを聞きかじるようにしていた。先生が演出しているのを見ていて、今まで考え方が甘かったなというぐらい考えさせられたり、反省させられたり、それから本当に考え直したですね。それで、でき上がった映画を見たときに、こんなに娯楽に富んでいておもしろくて、しかもリアリズムがある。「へえー、やっぱりすげえな、この人」って思って。これはもう、こういうことができる世界だったら、この世界に残ろうと、もう動き始めたんだ。心がね。

司会)加山さんが25歳の頃のお話ですね。 『椿三十郎』のあと『赤ひげ』(1965年公開)に入って。その中で、オレの保本登っていう役(野心あふれる長崎留学帰りの青年医師)が、赤ひげ(三船敏郎)っていう、ものすごい先生と出会して、養生所はなんて汚ないところだと最初はバカにして、自分は御典医になるんだって偉そうなこと言っている。これが加山雄三と黒澤明と、保本登と赤ひげ先生とが何かダブったような気になって、黒澤さんから見抜かれているような気持ちだった。それは、うちの親父も有名だった俳優で、昔は大スター、やっぱプライドが高いし、その息子ですから生意気なところもあるわけよ。そういうのを、役柄の中で、ピタッとはめられているっていうのが、キャスティングの妙味というか黒澤さんの鋭さ。それで「おまえは余計なことを考えなくてよし。白紙でいいからね」って言われ。黒澤さんは引き出しから「こんな芝居はどうだ」と言うような人ではなく、むしろそんなことが大嫌いな人。「そんな引き出しから出すような生き方するようなやつがどこにいる」って言って、ものすごい勢いで怒る。この経験の中で、オレは映画に自分の生きる道を置こうと決心した。そこから、どんな内容の作品であっても自分の職業として、いつかまた素晴らしいものに出会うこともあるだろうという気持ちで、頑張るしかないなと思った。 司会)三船敏郎さんとはいかがだったのですか? 三船さんっていうのは豪快な人。しゃべり方やなんかでね。それから体も鍛えていた。世界的にメキシコとの合作映画に出たり、『羅生門』で賞を取った大スター。 |

|||||

|

司会)また、音楽の話に戻ります。「君といつまでも」や「夜空の星」はピアノで作って、「旅人よ」「夕陽は赤く」はギターで。楽器を使い分けて作曲しているのですか? 頭の中に自然に湧いてくるメロディっていうのは、楽器とか雰囲気とか、そのときの気持ちとか、それによって全然違ったものになるんだな。「海 その愛」とか、それから「ぼくの妹よ」も「君といつまでも」だとか、ああいったスローなものはやっぱりピアノ。「母よ」なんかもね。スローバラードな曲は、ピアノを弾いていると何となくコードと一緒にメロディが出てくる。ギターでの作曲は、リズムを刻む、割合とテンポのあるものが多いね。 司会)1966年は「夕陽は赤く」、「蒼い星くず」、「まだ見ぬ恋人」、「旅人よ」、「夜空を仰いで」と大ヒットがいっぱいあった年ですが? |

|||||

| ああ、そうなんだ。66年?……。これはニーズがあったっていうことだね。作ってそれが全部レコードになるという体制にあったことと、若大将っていう映画とシンクロしてそれが売れるから作ったということだと思う。当時僕はね、作りたくなきゃ作らなかった。 ただ、それこそ粗製乱造と言われたら困るけれども、一番すごいときにはね、30分で5曲ぐらい作っちゃうことがあった。できるんですよ、やろうと思ったら(笑)。 司会)作曲なさるときは「よし、作るぞ」っていう感じなんですか? そういうのは、だめね。こもって一生懸命になって書こうと思ってやっているときって、全然いいメロディが出ない。それよりもふっと、どうかした拍子に、ふっとギター持ってやりだすとバーっと出てくる。こういうのがあとでもって「あれ、いいな」と言われてるね。 |

||||||

| CHAPTER3 第三章 目標はミリオンセラー! |

||||||

| 『湘南 海 物語 オヤジ達の伝説』の記念アルバムが、2008年9月10日に発売になる。CD2枚組で全35曲。かつての名曲ばかりではなく新曲「風を見たいか」が含まれている。加山さんがこれまで作曲した曲は505曲。そして今も曲を作り続けている。 | ||||||

| 司会)最近はどんな感じで曲を作られているのですか? どうもね、朝の起き抜けがいいんだな。早いときは6時半とか7時ごろ起きて、もうその場でもってどんどん続けちゃうっていう場合があったり、夜遅くまで起きていれば1時なんてこともあるわけ。それで、おもしろいのはね、夢の中で作ろうと思って寝るじゃない。そうするとね、夢の中で半分起きていて、曲、メロディを作っているんだよね。歌っているんだよ。それをそのまんま半分こう、薄目あけて、「あ、このメロディおもしれえな」って言いながら、そこにギターを置いておいて、パッとそれを持ってそのまんま音にして、すぐにテープレコーダー回して、そこでバーっと歌っていっちゃうと、「いいじゃん、これよ」っていうのがあったりするんだよ。 |

|

|||||

| 司会)ぜひお伺いしたかったのが、ベンチャーズのノーキー・エドワーズさんとのことなんですけど、一緒にコンサートを何度かやられていますが、いかがでしたか? ノーキーはうますぎるよ(笑)。もうレベルがね、ベンチャーズのほかの連中とはもうかけ離れているし、彼だけが突出しちゃってる。だけど、おとなしすぎてさ、いわゆる自己PRみたいなもののうまさがあんまりない、地味な人だから。でも、その実力たるや、すごいものを持っていると思う。 |

||||||

| 司会)加山さんがこれまで音楽を続けられているのには、何か秘訣があるのでしょうか? | |||||

|

何て言ったらいいかな。音楽は本当に好きなもんだから、これで飯を食っているって考えるのをずっと昔にやめようと思った。 好きだからやっているんだから、好きだから歌うんだ。そのまんまなんですよ。オレの場合、売れようが売れまいがいいや、オレは作りたい曲を作っているから。だから長続きしていると思う。音楽はね、売れなければやらないっていう、そういう時代が来ていること自体つまらねぇなと思うしさ、オレたちが好きに勝手に楽しくやっていて、いいですねと思ってくれる人たちが少なくてもいればそれでいいじゃん。 音楽を通じてコミュニケーションがあれば、それでいいんだ。 もともとそうなんだよ。 |

||||

| 司会)今後、音楽的に何か目標はありますか? 昨年10年ぶりに出したアルバム『星の旅人』がオリコンチャートに入って、70歳を越えてヒットした人なんかいないと思っていたら、これがいたんだよ。左朴全さんが。あの人は76歳で「老人と子供のポルカ」でミリオンセラーをやっているんだよね(笑)。 |

|||||

| 司会)これまで加山さんが大事にしてきたことを教えてください。 | |||||

| 例えばつらいことがあったときに、そのつらいことから逃げると絶対にだめだってことかな。逃げたやつは、それに対処できるだけの粘り強さとか心の強さとか、そういうものが身につかない。 逃げずに受けとめた人間は、とにかく立ち向かっていると底力を自分で身につけ、必ず克服していく。だけど、迷ったり逃げたり、「オレのせいじゃねえや」って言っているやつは、それなりになっていくね。やっぱり風が強いところに咲いている草花っていうのは、それなりに風に強いと。ところが温室の中で育てられたものをそこに持っていったら、いっぺんに葉っぱも花もちぎれちゃうだろうと思うんだよね。それと同じようなもんだよ。 それともう一つは、心っていうのにもし大きさがあるとすれば、オレは、船にたとえるんだよね。心の小さい人っていうのは、やっぱり小さい船だなと思うね。ちょっとした波でもって大騒ぎになっちゃう。でも、ちょっと大きな心のやつは、その程度の波じゃ大して動揺しない。それがまあ、ほんとに大きな心を持った人間っていうのは、大変な波の中でもね、揺れているれけども沈没することはない。やっぱり大きな船になりたいなという気持ちを持つということが、ひとつの希望だなと、オレは思っているんだけどね。 どんな世界に生きていたって、やっぱり苦しみはあり、幸せはあり、我慢しなきゃならないところはある、考えなきゃいけないところはあるし。みんな同じなんだよ。生きているということは。 だから、その中で人のせいにしたり、逃げたり、それからずるいことをしてほくそ笑むというのは、決して自分が本当の安住の地を得られるものではないと、オレは71年間生きてきて思う。 |

|

||||

| EPILOGUE 終章 編集後記 |

||||||

| インタビューも最後のほうになって「若いときばかりがいいっていうのは、とんでもないよ。ある程度年齢がいって落ち着いてくると、昔はちっともこんなこと幸せだと思えなかったことが、まぁ友との語り合いだってそうだし、これってやっぱりすげぇ幸せだと、幸せを幸せに思う心が備わってくるんだよ」と加山さんは話してくれた。その後、加山さんはコンサートの打ち合わせに入られた。こちらは外へ出る。加山さんはたくさんいろんな話をしてくれたが、そのすごさに圧倒された思いだった。そして自分も頑張ろうという気になるのであった。 仕事場に戻り改めてアルバム『the greatest hits/加山雄三』を聴いた。「夜空の星」、「夕陽は赤く」、「蒼い星くず」、「夜空を仰いで」、「旅人よ」、「まだ見ぬ恋人」などなど、何度も聴いたことのある曲が、とても新鮮に聴こえてきた。 しみじみと、僕らは加山雄三の音楽でカッコいい気分の扉が開いたのだと思う。まだ見ぬ恋人に思いを馳せたり、さすらう旅人になったりと当時ガキンチョながら乙な気分にさせられたのである。 |

|

|||||

|

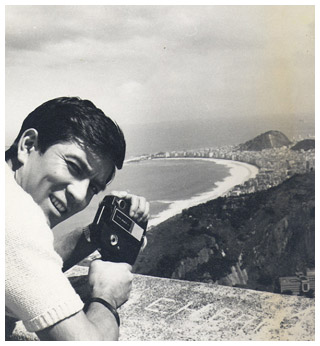

若大将シリーズ、田沼雄一が登場したのは1961年のことだ。日本は高度成長の波に乗り、日常の生活スタイルが大きく変わり始めていた。そのなかで、若大将の舞台は庶民には夢のハワイや南太平洋、リオなどが登場した。田沼雄一は、スポーツ万能で歌も上手く衒いのないファッションは日常に溶け込んであか抜けていたが、性格は正義感が強く、目上を敬い、友情に厚く、一方で愚直でもあった。今回、インタビューして思いました、加山雄三さんは今も田沼雄一なのである。若大将なのである。 |

||||||

10年12月17日新設

|

||||