#もしも解っていなければ、(たとえばIEでブラウズしているならば) ctrl+end を押してみよう。

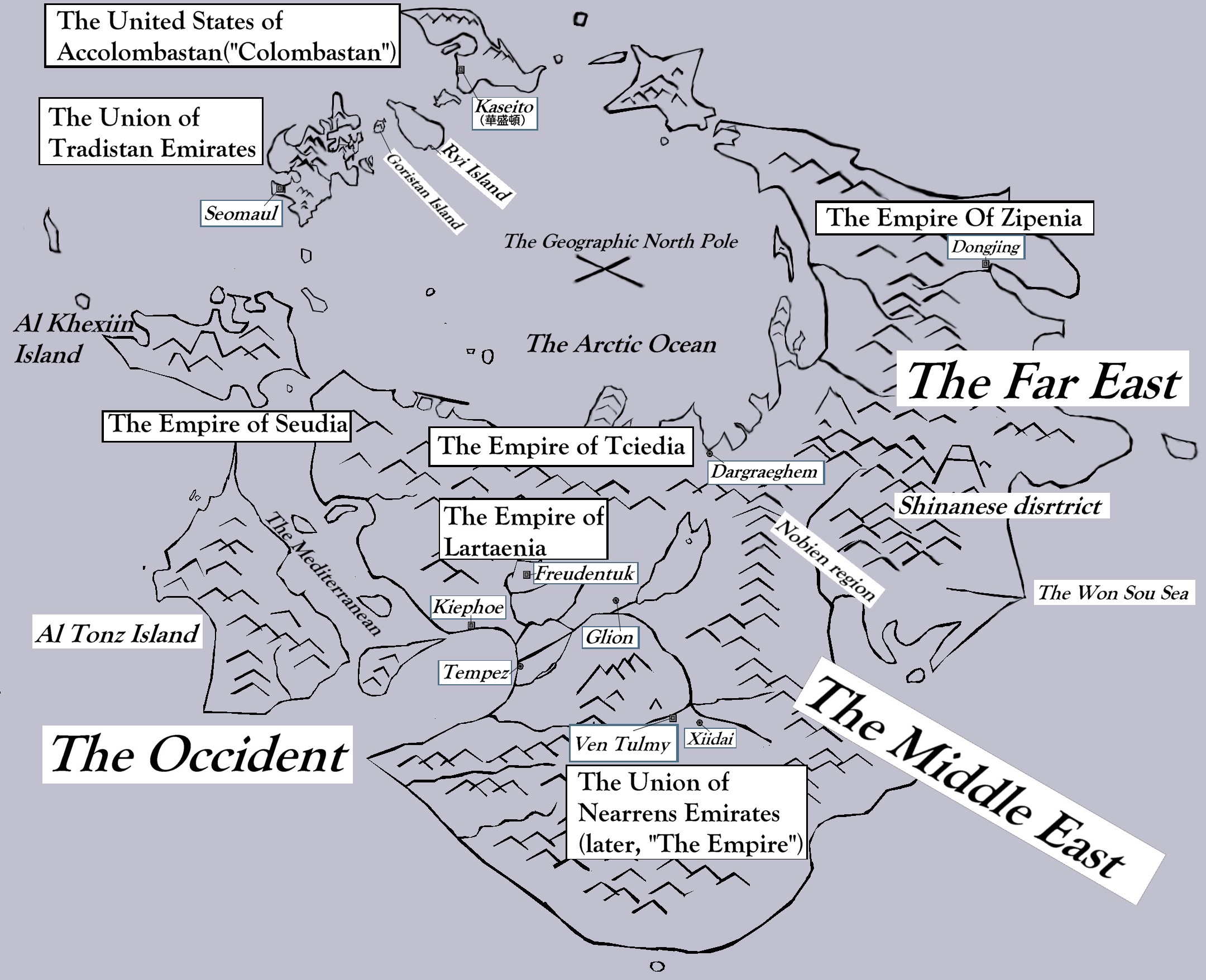

オデュプサイ・セボンの地理(クリックすると新ページで大きく表示されます):

#すると、普通、ページの一番最後まで、ジャンプしてくれるはずである。……

上図は、オデュプサイ・セボンの北極を中心にした略図である。見てのとおり、「とある列島を大陸サイズ」に拡大し

#具体的には犬吠埼をピンで留め関門海峡をポルトガルのロカ岬あたりまで引き伸ばした

残りの地形(ユーラシア・アフリカ・南北アメリカ)を列島サイズに縮小したものである。

オデュプサイ・セボンの地理につき、2025年11月15日発売の拙著『虫が戦闘機を撃墜する』をもとに上図の「華盛頓(カセイト)」あたりから順に説明する。

なお、現実の世界においても「華盛頓」と書くと「華府」すなわち合衆国首都ワシントンを示す。

くびれた地峡の南北に膨らんだ形の島となっており、南北とも西側に巨大な山脈がそびえている。

地峡の東は湾になっており、大小複数小島が浮かぶ。東北沖合に浮かぶ島はシンケイン(新見)島

「みんなでリッチ党」と「民衆こそ政治の主である党」の二大政党による(自称)民主主義国家。どの程度「民主主義的」かはかなり疑問。首都はカセイト。

超経済大国(80年代〜バブル期の日本以上)。だが、皆が皆リッチというわけではない。活動しやすかったためか、(後述)シナンからの商人が取引によく訪れている。通貨単位は(後述トラディスタンの言語のひとつトングルで)ドン(「お金」の意)。『虫が戦闘機を撃墜する』では「ドン・ホワン・トン」総統が「同盟国に懲罰関税をかけて何が悪い」「GNPの25%の軍事費を支払わない国を同盟から追放して何が悪い」と開き直ったシーンの後で前総統が「彼ら守銭奴政治家と守銭奴資本家は、やりたい放題を長年続けてきた」と言うシーンがある。が、名前自身が「お金」なら、いや、どうだろうか?

少数原住民の住んでいたところにトラディスタン(後述)からの亡命者が大挙して押しかけてきたため、当然トラディスタンを敵対視している。よく「リュイ島」(図の"Ryi Island")を寄越せとも恫喝している。(後述)ジペニアと不承不承同盟関係にある。トラディスタンに接近するフロイディア諸国に対しては当然「仮想敵国」としている。

官学癒着が進んだためか技術力が高い。(後述)ラルテニアに次いでステルス爆撃機を完成させた。原子力潜水艦も「ほいほい」と売る程度には保有している。

シナン商人との取引が大きいので「全島の共通語はシナン語」ということになっている(が、彼らには難しく誰も話さない←名前はシナン風になっている)。

ノラミシ語(南部)・オノコル語(中南部)・ホーヴァン語(北部)など複数言語が入り乱れており、不承不承(後述)ジペニア語で意思疎通を図ることもある。

ないわけではないが血の気が多いためか他国に比較すると見劣りする。特筆すべきはネアーレンス南部の漁師が南極海流で遭難し、よくコロバスタンまで流れ着いている。そのためネアーレンス南部のリズムに現地のメロディーという少し不思議でリズミカルなフォークソングを大衆は愛している(金持ちは逆にその種の歌を嫌っている)。

極東地方大半を領有する超大国。図の「ダルグレゲム」まで領有を主張するが実効支配できているのは信濃川東岸まで(チェディアは能登半島までの支配を主張している)。

立憲君主制、ということになっている。なお、現実にあった太平洋戦争はなく、その代わりに(実際の回数以上に2.26事件級の)クーデター・クーデター未遂が頻発している。

セレシア大戦(後述)直後は大好況だったが、すぐにしぼんで並み程度になった。大好況に乗っかって金持ちになったものもいれば乗れずに「貧すれば鈍する」になったものもいる。通貨単位はリャト(両)、補助通貨単位がチョン(銭)。

(後述)セレシア健在時はセレシアに圧迫され全方位外交を取り特定の国とは最低限の距離を保つようにしていた。なくなれば(後述)シナンに触手を伸ばそうとしている。また「金づる」としてのコロバスタンにも期待している。フロイディア諸国とは冷戦関係にある(『虫が戦闘機を撃墜する』の中では「世界最終戦争」を戦うことになる)。

超超超軍事大国。(前述「世界最終戦争」時)B1Bランサー(相当)爆撃機を120機、ニミッツ級(相当)空母を24隻も運用している(本家のアメリカですら10隻、2021年時点でランサー45機、しかも2036年までにランサーは全部退役予定)

現実の日本語とほぼ同じ、ただし発音が微妙に異なる(漢字に韓国読みなどが混ざる)のと、漢字は「簡体字」よりももっと簡略化されている(雨と兩が双方「両」に統合(雨冠も「雨」ではなく「両」と書く)、「入」と「人」も「人」に統合、など)。

音節の数にこだわった、複数形式の「詩」の様式がある。短いほう(5・7・5・7・7音節)を短歌(タンカオ)といい、長いほう(ずーっと続いていく)を長歌(チャンガオ)という。5・7・5で止める「詩」の形式のうち「季語の入った」ものを「ハイクオ」と言い、入らぬほうは「センリュウ」と言う。なお「世界最古」の心理小説をこの国の女性が執筆しておりタイトルは「ゲンジ・モノガタリ」という。

極東山岳地帯……のはずだったが、シナン人たちがあちらこちらに(セレシアとジペニアに圧迫され)動いてしまい、ウォンスー灘沿岸まで進出した。

本来の山岳地帯を中心にジペニア傀儡政権「カンブーグク」(専制王政)が設立された。対してフロイディア諸国の支援によりウォンスー沿岸西部にガンシャンクオ(シルガニア)共和国が設立された。なお、両国ともに、政治的な腐敗が深刻である。

セレシア大戦(後述)直後にノビエン(後述)地方に乱立したゲリラたちの戦闘に巻き込まれ、経済環境・インフラ・衛生環境が非常に悪化した。カンブーグク側には(将来の併合を見越しての)莫大な投資がジペニアから行われるが、シルガニアには「つぶれぬ」程度の最低限の援助しかフロイディア諸国から来ない(シルガニア側の不満になっている)。

カンブーグク側通貨単位はリャン↓↑(両)、補助通貨単位はチェン↑(銭)。シルガニア側通貨単位は蘭匿的(ラン↑ニー↓ドRanid)、補助通貨単位は拉役儿(ラー↑イー↓ルLayir)で、セレシア(語圏)のものを継承している。

カンブーグク側はジペニアが外交を主導している。シルガニア側はカンブーグクを倒そうとしてフロイディア諸国に接近するのはもちろんのことながら、何とフロイディア仮想敵国のコロバスタンにまで秘密裏に接近しようとしている。

カンブーグクはジペニアやコロバスタンからの経済的援助により(『虫が戦闘機を撃墜する』において)原子力潜水艦を自前で作ってしまう。が、シルガニアは原潜を自作しようとして失敗、外国から購入しようとして費用面で断念した。そのためシルガニア側海軍は壊滅に近い打撃を受けたが、フロイディア諸国側からはそれでも「つぶれぬ程度」の援助を続けている。

現実の中国語とほぼ同じ、ただし発音は微妙に異なる(要するに李氏朝鮮に伝えられた当時の中国語の発音(ハングルで書き残されている)に近い)。文字は両国とも日本や大陸ではなく台湾のものに近い。

音節の数と韻にこだわった、ジュエ・ジュー(絶句)などの「詩」の様式がある。

アル・キース川、アル・ナガーラ川、イル・イービ川(アル・キース三川)およびアル・シャナーヤ川の流れる中東平野およびイル・イーシ湾と周辺山岳地帯。

諸部族の乱立する地方だったがセレシア(後述)があっさりと併合。ところがセレシアが倒れると元の諸部族が乱立し互いにゲリラ戦を三つ巴どころではない騒ぎの火薬庫となった。が、コニテチス海(後述)沿岸にジペニア支援で「新アンモンス王国」が建てられたのがノビエン諸部族を刺激、反フロイディア・反ジペニアで結束することとなった。もっとも、結束すればフロイディア・ジペニア双方ともに「倒しやすく」なった面はある。

元々古代中東において、交易が非常に盛んであった(本来イル・イーシ湾沿岸にいたジペニアを極東に追いやることにもなった)。セレシア統治下においても「洋の東西の交易路」としても栄えた。が、セレシアが倒れた頃から東洋・西洋ともに航海術が安定し(オデュプサイ・セボンは現実の地球より海流が激しく航海が難しかった)、交易船による貿易が主流となる。ハブられたノビエンは部族間抗争にまい進。輪をかけてハブられるように、どんどん何もかもが悪化していっていた。が、フロイディア諸国が制圧してからは安定・上昇傾向にある。通貨はセレシア当時のラニードとラーイール→フロイディア帝国連邦共通通貨フロイン・ミトリム。

外交も何も、何か起こるとすぐ内部対立が始まるので、統一した「外交方針」というものが持てなかった。

始終戦っているためかゲリラ戦が巧み。携帯対空ミサイルを使って何と目視でステルス爆撃機を撃墜したことすらある。

隣の部族とすら満足に会話ができかねるので、リンガフランカであるセレシア語が通用する。

アップテンポな手拍子と各楽器を用いた剣舞を好む。また、景気づけのために銃弾を虚空に放つことも多い。

図中央に見える大陸最大級の内海、(後述)古代アンモンスが「民族の聖地」と主張した場所

古代アンモンス統治下においてもセレシア統治下においても一辺境。だが(後述)。

対ノビエン戦争のためフロイディアが内海の南部に海上空港を建設してからは(とくに世界最終戦争後に)一変。非常に便利な位置にあるため、世界最大級のハブ空港となった。将来はヴェン・トゥルミユを超える巨大都市がコニテチス海沿岸に出現するであろう。

外交も何も、まだ始まっていない。

軍事も何も、まだ始まっていない。

古代においては(アンモンス公用語でもあった)カザポイス語。近現代はセレシア語、将来はフロイディア諸国の言語が主流となろう。

文化も何も、まだ始まっていない(と言ってよい)。

図の「極東」から(後述)アル・クシーン島に至るまでを領有した世界最大級の古代帝国

族長会議(ヤトリュール)により選出された「大族長(ジャングラック・エテダル)」による専制政治、古代トゥアネンウィン(後述)の仇敵。

最盛期には世界三分の二の金(きん)産出量を誇り、麻薬の製造でも最大級であった。……ということなので、版図拡大スピードも速ければ瓦解速度も速かった。通貨はギェルチェル(「丸い」の意)、補助通貨はエニェム(「銀」の意)。

敵は容赦しない。降伏すれば、まあある程度許そう。中立ならば略奪対象。

国民皆兵かつ全員優秀な騎兵。

カザポイス語(実はシルニェ語に近い、という設定がある)。

奇妙なことに「喫煙」を禁じる(お香を炊くのもNG)。そのためかどうかはわからないが「腐臭」を好んでいた。

図のヴェン・トゥルミユを中心に起こった国。

国王をけん制する議会民主制(直接民主制と間接民主制の折衷)。首都トゥルミス(なお古代トゥアネンウィン崩壊後の近現代に、遺跡のトゥルミス周囲に大都市ヴェン・トゥルミユをラルテニアが建設した)。

古代世界ながらも銀と銅を元に経済が発展した(でも最終的には金と鉄のアンモンスに敗れた)。通貨はオーングラクソイ(「壺」の意、砂金を入れた壺に由来)、補助通貨はストンクレックス(「貨幣」の意)。

儲かるところならお相手します。が、強盗を放置するような国は遠慮いたします。こちらから攻めるのは費用かさむのでやりたくないですが、攻められれば徹底抗戦したいですね。

志願者かつ能力適正者による専門家集団

タラメール

ボルストン教創始者が王家の始祖・聖ユビウスの親友。トゥアネンウィン瓦解時に王家は(図の「フロイデントゥク」近辺までの)西方に逃れ、それによりボルストン教が西洋に伝わり、「フロイディアン・ボルストン教」に変質した。

図の奈良県・京都府南部・三重県・和歌山県南部に広がる、首長たちの領域

トゥアネンウィン崩壊後かつアンモンス崩壊後はセレシアの領土。セレシア崩壊後は現地の首長たちによる、ゆるやかで平和な連合(戦争はもう懲りたので)。ところがフロイディア諸国が「トゥルミスを聖地」と言ってヴェン・トゥルミユだけでなく、いくつもの都市を建設した。儲かって儲かってしかたがない。ということで、(後述)ラルテニアの女帝に「うちに来てくださいませ」とお願いして「ザーリップ朝ネアーレンス帝国」となりましたとさ、めでたしめでたし(いや、すぐに「めでたくない」天変地異が空から降ってきたけれども)。

セレシア大戦直後は、どん底。でもヴェン・トゥルミユ建設後は(天変地異の後も世界最終戦争の後)も世界トップ(近い将来コニテチス海沿岸に負けるだろうけれども)。首都ヴェン・トゥルミユからシイダイまで高速鉄道で結ばれており、シイダイが(今のところ)大ハブ空港となっている。通貨はセレシア当時のラニードとラーイール→フロイディア帝国連邦共通通貨フロイン・ミトリム。

戦争はいやです。戦争する国とはお話したくありません。→首長たちの意向は尊重したいですね(意向さえなければラルテニアのままで行きたいが)。

どこの誰ですか「陸軍国は海軍国になれない」と言ったのは、と言いたくなるぐらいの陸海空三軍が充実している。

リンガフランカでもあるセレシア語が通じていた→憲法で「シルニェ語」が第一公用語「セレシア語」が第二公用語とされ、他にゴルチア語(三重県南部)・カザポイス語・サラヌル語(京都府南部)・エクスード語などが「指定語」として列挙されている。

本を読んで歌うぐらいしかなかった。→ラルテニア・(後述)コニギア・(後述)ソイディア・(後述)チェディアから文化的洪水が押し寄せた……けれども、やはりお仕事とお金は大事だね

かつて世界2位(1位はアンモンス)の版図を誇ったけれども「セレシア大戦」により崩壊した国。西の首都は文字の下で東の首都が図のグリオン。

かつて帝王(ユル・ウド・アハス)による専制政治。ところが「拝火教革命」によって帝政が打倒され、「拝火教徒」による原理主義的政治へと大転換。国力をかさに着て「やりたい放題」しようとしたけれどもフロイディア諸国により倒された。

地中海南部とネアーレンス南部との交易を盛んにし、東洋と西洋との直接貿易を阻止し続けた。通貨はラニード(古ソイディアのラネーデ銀貨に由来)とラーイール(西洋諸語の「王室の」「王者らしい」「気高い」に由来)。

われこそ神の下僕なり。すべて異教徒を滅すべし。

洗濯物を乾燥させるための焚火に煽られた毛布に想を得て熱気球を発明したり、電気や原子力も「火」と同一視して開発にまい進。西洋との間で戦争中に兵器開発が激化(複葉機のレシプロ→ジェット戦闘機)セレシア大戦末期には「核兵器の応酬」が繰り広げられるようになった。

セレシア語(帝政期は他言語も許容されたが革命後はセレシア語以外を禁じるようになった)。

西側首都は宗教的だったが東側の首都グリオンはそれほどでも。真夏に宗教的シンボルを焚火で山岳中腹に描くぐらいですね。

ソイディアに次ぐ海軍国で、北極海沿岸を領有する。

かつて帝王(ツェジリェタマース)による専制政治(そのころは「ナンビア」と自称した(複数回呼称が変わった))。が、続く内乱により帝室が妥協、立憲君主制による議会政治へと移行した。

内乱の影響がまだまだぬぐえず、絶賛低迷中。通貨はリーガ(秤の錘に由来)とケポック(槍に由来)→フロイディア帝国連邦共通通貨フロイン・ミトリム。

「南進南進!」われこそ神の……。何? ナジャーマブ渓谷の大仏を拝火教徒が爆破した? うちには仏教徒も拝火教徒もいるやん。うちで暴れられたらかなわんわ(くるっ)。「ねえねえフロイディア諸国のみんな、今までごめん、セレシアかなわんから、今だけでも手結ばへん? 人質にうちの王女そちらに留学させるから」

むしろ海軍国。

ルブソール語

オルテップ大帝は他の西洋諸国の文物に関心があり自らソイディアに留学したり帰国後は造船所を開き自ら大工仕事した、という。

「ラルテニア」の字の下に隠れている内陸国。

立憲君主制による議会政治、かつてのラルテニアの外戚国(皇帝トナレイの母親がノレンバンの皇女)。

そこそこ。いつまでたっても、「そこそこ」。内乱の影響がまだまだぬぐえず、絶賛低迷中。通貨はトルツォ(「金(きん)」の意)とショルゴ(「小さな貨幣」の意)→フロイディア帝国連邦共通通貨フロイン・ミトリム。

文化的なところとお付き合いしたいですね。え? 軍事(チェディアとコニギア)? 宗教(ラルテニア)? 商業(ソイディア)? (ううん国内の宗教的問題がなければセレシアでも良いのだが……)

これまたそこそこ、ただし周囲からみて「攻め込んだろか」と思うにはためらう程度にはある。

ルブソール語等を元にカフドゥル・フォッホネーマツ(筆名「スヤイェダーニ博士」)の創造した【人工語】ヴァルスボン。

抒情的な作品を多数作曲したオクシカイヒティーと抒情的なピアノ曲を多数作曲したニヒポーコの母国である。ちなみに実は地動説を唱えたキンレポクもこの国の人。

内陸国だけれども運河・国際河川を通じて地中海に出ることができる。そのついでに「テンペス」を植民地とした(ラルテニアの艦隊が寄港している)。

立憲君主制による議会政治、ただし行政や立法は徐々に(後述)「帝国連邦」に丸投げ度合いが(他国に比べて)強い。首都フロイデントゥク。

セレシア大戦後は堅調な好調を持続中。通貨はドンプ(古ラッティア語「ドンポス」(秤の重さ)が由来)=20ニュイリヒス(鋭い音)=240エキネップ(エクスード語「硬貨」に由来)→フロイディア帝国連邦共通通貨フロイン・ミトリム。

ボルストン教の国と結びつきたい。何しろ首都フロイデントゥクの真ん中の丘(山といって良い高さ)にフロイディアン・ボルストン教中央派総本山「聖ラモキエラ大聖堂」がドンと鎮座しているので。あ、東方派ボルストン教も大丈夫ですよ、皇室の霊廟が東方派なので。

ステルス爆撃機を作れて、やっとソイディア空軍を超えることができました。

主にシルニェ語。ただしフロイデントゥク周辺の先住民族は他の国々から隔離された言語「エンボイアム語」を話す。

「天国的な長さ」の交響曲を作曲したノタンノス・ギュルピユはわが国の誇る作曲家の一人でもあります。進化論の提唱者ニーヴラドもわが国の人間です。ついでに、万有引力の発見者キャシス・ノーテン(ノートエンとも)もわが国の物理学者で、フロイデントゥク都内の王立学院大学には彼の銅像があります。また、都内「新聖女」近くにある「ノートエン駅」は彼のファミリーネームに由来します。

「フロイデントゥク」の字の下に隠れた内陸国だけれどもラルテニアに併合された。

立憲君主制による議会政治。

セレシア大戦後堅調。ただしだんだん不調になりラルテニアに対し軍事行動しようとして失敗。併合されるが、かえって経済が発展し始めた。通貨はネトログ(「金(きん)」−ルリヤート(銀の産地「ルリヤート・ミカオイ」(ルリヤートは「谷」の意)→ルリヤート銀貨)−ギネプ(硬貨)→政権の都合で20分の1とか40分の1とかにしょっちゅう変更された→民衆だけでなく貴族にも不満が高まった→フロイディア帝国連邦共通通貨フロイン・ミトリム。

併合前「わが陸軍の力を見せてやろう」併合後「」

世界有数の陸軍国(奇襲しかけようとしたラルテニアに逆に航空機で奇襲され帝室瓦解・併合されることになりました)。

エクスード語(後述ヴァゼリーユを保護国化した際ヴァゼール語を禁じた(コニギアが併合されると元に戻った))。

「楽劇の変革者」ルニャフと「ピアノの魔術師」ザルフ・オツィーロは、わが国の誇る作曲家です。また実用的な世界初ガソリン自動車を発明した技師ツェバンも「人間が自らの理性に基づいて自律的に行動することの重要性」を説いた哲学者トナーク、結核菌を発見した「近代細菌学の開祖」ホークもわが国の人間です。

「フロイデントゥク」の字の下に隠れた内陸国。

議会民主制(だけれどもコニギアが併合された後はラルテニアの顔をうかがう)。

コニギアに保護国化されてから良いことなし。浮上は難しい。通貨はナルフ(古ヴァゼール語の「自由」)=100ウミテシー(100分の1)→フロイディア帝国連邦共通通貨フロイン・ミトリム。

保護国化前「王室を革命で倒したためか諸帝国が冷たい」コニギア併合後「いっそ、うちも正式に併合してもらったほうがよくね?」

世界で初めて原子爆弾を国境近くのオルトスクルーズで使われたため、航空戦略と核兵器の研究に余念がありません。

ヴァゼール語

「人間は本来善良であるが社会により堕落する」と述べた哲学者ワスールも「人間は考える葦である」と述べた数学者ラシャープも「交響曲オルガン付」を作曲したトニャスネスもわが国の人物です。

地中海北岸とアル・トンス島、アル・クシーン島を領有する海軍国

立憲君主制による議会政治。ちなみに皇帝トナレイの妻(ソイディア皇女)の実家。首都は元々もう少し【東】だったが図のキエペに遷都した(さらに西への遷都が検討されている)。

セレシア大戦時から航空産業が堅調。大戦後ラルテニアに抜かれてからは、むしろ海運業・海軍へと回帰。また、娯楽産業等第三次産業も堅調。通貨はアムカルド(重さの単位)・アトペル(「細かい」の意)→フロイディア帝国連邦共通通貨フロイン・ミトリム。

オルテップ1世崩御前「物事は慎重に」崩御後「」(権力抗争でそれどころではない)その後「物事は慎重に、たとえラルテニアに後れをとろうとも慎重に」

世界有数の海軍国←そのため、「連邦統合軍」(後述)の海軍には、よくソイディアからの兵士・艦船が参加している(他国よりかなり有能なので)。

ラッティア語

(ヘリコプターのデザインは実現しませんでしたたが)「中世の万能の天才」アド・クニーヴィ、同時期の「最大の芸術家」(アヴィド像の彫刻や「最後の審判」の絵画で名高い)レニャレゲーモ、「望遠鏡を使った観測で地動説を実証した近代科学の父」イェリーラグ、中世最大の音楽巨匠ドラヴィーヴィは、わが国の人間です。中世ばかりになりましたが、近代小説『花の名前』で名高い言語学者・オーチェ博士も「革新的な靴作りから始まった高級ファッションブランド」を作ったマガレッフォも「力を抜いたエレガンス」を体現する高級スーツのブランドを作ったナムラーイもわが国の人間です。

極東(極西)に浮かぶ諸島。見てのとおりユーラシア・アフリカをひとまとめにした島とその周辺。

比較的縮小規模の小さかった朝〇半島のあの「民国」の首都が「ソマウル」として首都となった(ソ〇ル+ローマの合体)。当然、いろいろな民族がその島周辺に押し込まれたので、「首長国連邦」→「帝国」→「共和国」→etc.と非常に政情不安。おまけに、この島の中の「ラシー州」(州都ムスコ)がクライ州(州都キー)に軍事侵攻するので、「世界最終戦争」中もフロイディア諸国は「気が気でなかった」はず。

「交易至上」とばかりソイディア・チェディアとよく貿易している。シナンは「向こうからくれば取引しても良いがあえてこちらからは動かない」という姿勢。というのも「落伍者」をコロバスタンに追放していたらシナンはコロバスタンとも取引しているようなので。通貨は前掲トングルでドン(「お金」の意)→フロイディア帝国連邦共通通貨フロイン・ミトリム(いろいろややこしいので、いっそ帝国連邦に任せようと、帝国連邦に参加した)。

落伍者を追放したが、追放先で国を作ったのが気に入らない。

実は、あまり強いとは言えない(攻められるには至らないが)。ので、コロバスタンの軍拡に内心、恐怖の念をいだいている。

一応「トングル」(「東の言葉」の意(トラディスタン内で相対的に))ということになっているが、ラシー州にはラシー語が、クライ州にはクライ語があり、どの州も、一向に「トングルに合わせよう」という動きがない。が、トングルは膠着語でトラディスタン内には屈折語も孤立語もある。が、筆記方式をトングルに合わせてしまった結果、彼らの言語は「外来語はトングル中心」「筆記方法もトングル中心」となってしまった(最初の子音を左(上)に書き続く母音を右(上)に書く、閉子音があれば下側に順に左下(続きがなければ下中央)右下)に書くというルールが確立されてしまったので、もし現世の人がトラディスタンに入れば、どこでも「なまりの強い韓〇語」「かなり風変りな韓〇語」としか感じられないであろう。

書ききれないので割愛する(をいw)。

トラディスタンに西方に浮かぶ島

トラディスタンの命じるままに

漁業と金融がメイン

トラディスタンの命じるままに

何もないのが非常に不安ということで、「世界最終戦争」当時は当地にトラディスタン軍の司令部が設置された(事前にトラディスタン〜ゴリスタン間の海底トンネルも建設された)。

アスクネリス語(とはいえトラディスタン各州同様、「複雑な言葉」はトングルの影響を受けざるを得ない)

ハンドボールやサッカーのスポーツが盛ん。伝統的な祭りが行われる。保存食として発酵させたサメ・羊肉の燻製・羊の内臓を使った珍味を賞味する。

ゴリスタン島とコロバスタンとの間の島

トラディスタンの命じるままに

でも、あってなきが当然(このままトラディスタン領であってもコロバスタン領になっても何も変わらぬ凍土のままだし)

トラディスタンの命じるままに

一応最低限の陣地はあるけれど、最近のコロバスタンやばくね?

ナード語(とはいえトラディスタン各州同様、「複雑な言葉」はトングルの影響を受けざるを得ない)

現地人とトラディスタン人とのメロディーの合体した歌が歌われる。クジラ・トナカイ・ジャコウウシなどが食され、アザラシの肉を使った料理は「国民食」ともされる。スノーモービルが発達した今日も、犬ぞりを好む傾向がある。

ラルテニア主体ただし前記のとおり

元々盟主ラルテニア寄りだったが徐々に独自の(ラルテニアに頓着しない)動きを出すようになった。そのためか、各加盟国とも「もう連邦政府に任せればよいのでね?」と考えだしている。

前述各加盟国のとおり(連邦政府が各々加盟国に経済的干渉をするシーンは、あまりない)

西洋諸国の国益が最優先

盟主国皇室ザーリップ家が直接統制する国防エリート。といいつつ戦略爆撃機や原子力潜水艦まで保有するので、現実の「アメリカ海兵隊」より装備が充実しすぎている。

コニギアがラルテニアに向けて進軍した際、逆にコニギアを奇襲したのが、この連邦近衛軍である。

各加盟国からの部隊・人員・機材の供出を受け、供出元加盟国のためではなく「連邦」として動く3軍(国連軍よりも統制が強い)。

なお、セレシア大戦終了後の余剰人員の実は受け皿にもなった。

第一言語はシルニェ語だけれども現地言語を優先(そもそも「ここまで来る」人は例外なく「複数言語」を操れるはずなので)

各加盟国に依存。

以上。