カラーデザインの模倣

カラーデザインの模倣

バスのカラーデザインを決める動機の一つとして、「模倣」というのは重要な要素になります。「あのデザインが格好いいから、当社のバスに採り入れてみよう」ということです。バスのカラー化が本格化した終戦後には、先進地域であった外国のバスのデザインを模倣するということが、外形スタイルにもカラーデザインにも見ることができました。同じようなことは、1980年代のスケルトンバスや2階建てバスの登場時にも見られた現象です。

また、国内の他地域で見られるバスのデザインを模倣する例も少なくありません。都会のバスと同じデザインにするというステイタスがあるからかもしれません。

3-01 関東バス

関東バス

撮影:三鷹駅(2017.2.12)

関東バス(東京都)の伝統的なデザインは、アメリカ・ロサンゼルスのパシフィック電鉄のバスを模倣したそうです。正面にあるウィングのマークも同一です。

これは、終戦直後、自動車のスタイルなどにアメリカを範としたことの一つの表れだと思われます。(注1)

採用は1950年で、当初地色は銀色だったそうですが、1953年から白地になり現在に至ります(文献4のP.42)。

3-02 京阪バス

京阪バス

撮影:枚方市駅(2016.3.5)

京阪バス(京都府)のカラーは、1950年の採用で、アメリカのグレイハウンド社のデザインを参考にしたとのことです。正面に入った細かいストライプや、側面の白色を囲む赤い部分の細い縁取り線、窓下の飾り線など、細かく丁寧にデザインされているのが分かります。

これと同じようなデザインは、全国的に数多く見られましたが、京阪バスのカラーに倣ったというのが一般的な見方のようです(文献4のP.7、P.106)。

道南バス

板橋不二男様(静内営 1977頃)

北海道中央バス

板橋不二男様(1988.7.30)

京阪バスのカラーデザインと酷似したデザインは各地に存在します。

道南バス(北海道)は、ほとんど京阪バスと変わりません。

北海道中央バス(北海道)は、正面の塗り分けと、側面窓下の飾り帯に細かい違いが見られます。正面のデザインは「北」の文字をデザイン化したものだそうです(文献4のP.7)。北海道では、重複するエリアを運用する2社が、ほとんど同じカラーリングであったこともあり、このデザインは大きなインパクトがあったものと想像できます。

カタログに載っていた京阪バスカラー

三菱R21

画像:三菱日本重工業公式カタログ(1952)

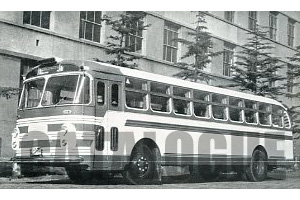

三菱が1952年に製造したリアエンジンバスのR21のカタログです。

京阪バスのカラーとよく似ています。京阪バスがこのカラーを採用したのは1950年ですので、このカタログはその後の発行です。

窓下のラインの形状は簡略化されています。このようなメーカーカタログの影響も、このカラーデザインの全国波及の一つの原因かもしれません。

一畑電気鉄道

一畑バス(復刻カラー)

撮影:松江駅(2016.5.28)

京阪バスの色違いも存在します。

一畑電気鉄道(島根県)では、色が水色に変わっているほか、側面のデザインが一部異なります。

また、国際興業(東京都)では、貸切バスは緑と黄色の塗り分け、米軍専用バスは紺色になっていました。その他にもオリンピック観光(東京都)では、よく似たデザインで薄緑色でした(文献5のP.49)。

一畑電気鉄道

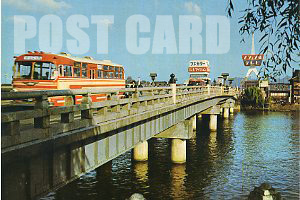

画像:絵葉書(1962年頃)

一畑電気鉄道

画像:絵葉書(1962年頃)

一畑電鉄のカラーリングのヒントになる絵葉書がありました。

これを見ると、1960年代の一畑電鉄には、青色と赤色の2種類のデザインがあったことが分かりました。京阪カラーの赤色を模したデザインを採用した後、一部を青色に変えたものと想像できます。

ただし、赤色のトーンが京阪バスとは違って見えるほか、側面のラインも当初から異なります。

類似デザインの展開

じょうてつ

板橋不二男様(札幌市 1977)

下北バス

板橋不二男様(尻屋岬 1977.7.16)

東野交通

板橋不二男様(1975頃)

京阪バスカラーに影響を受け、正面の細かいラインを踏襲したものの、側面に異なるデザインを組み合わせた例も存在します。

写真のじょうてつ(北海道)、下北バス(青森県)、東野交通(栃木県)は、それぞれ正面から見ると京阪バスカラーとほとんど同じです。

3-03 京王バスもどき

元デザイン(京王帝都電鉄)

撮影:板橋不二男様(八王子営業所 1973)

種子島交通

撮影:板橋不二男様(西之表営業所 1974頃)

京王帝都電鉄(東京都)では、終戦後間もない1949年、朱色と黄色を組み合わせたカラーデザインを採用しています。このデザインは、その後、メーカーカタログにも掲載された実例があるとともに、三州自動車(→鹿児島交通)、福島電鉄(福島県)などでも採用されています。

鹿児島交通の子会社の種子島交通を見ると、裾のオレンジ部分に白い2本線があるあたりも京王と同じです。

>>1-03 京王グループカラーへ

3-04 はとバスもどき

鹿児島交通

撮影:板橋不二男様(1978頃)

鹿児島交通(鹿児島県)が京王カラーの後に採用した茶系のカラーデザインは、はとバス(東京都)が1960年代以降に使用していたデザインと同じです。

3-05 祐徳バスもどき

祐徳自動車(復刻カラー)

撮影:佐賀バスセンター(2016.11.5)

松江市企業局

撮影:板橋不二男様(松江駅 1977)

祐徳バス(佐賀県)と松江市企業団(島根県)は、ほとんど同じ塗り分けで臙脂色と青色の色違いになっています。

このカラーデザインの会社は複数あり、祐徳バスの系列の東日本観光バス(東京都)は、同じ臙脂色ながら正面の塗り分けが異なります。また、水郷観光交通→ブルーバス(千葉県)は、祐徳バスを青色にしたデザインだったようです。元デザインとなるのが祐徳バスなのかどうかは、確証がありません。

こういった中で、松江市営バスがこの色になった理由は、潮来観光バス(茨城県)を模倣したとの記述を見つけました(注2)。窓下の白い3本線は潮来観光バスにはなく、松江市営バスのオリジナルだそうです。

3-06 アルピコもどき

元デザイン(松電中央観光バス)

撮影:本社営業所(1991)

アルピコグループ(長野県)では、1990年に米国のランドアソシエイツ社によるCI(コーポレート・アイデンティティ)カラーを導入しています。5色のストライプは「ダイナミック・ストライプ」と呼ばれ、それぞれの色の長さが異なり、先の方でグラデーションを表現しているのが特徴です。

エフ交通

撮影:S'ELEGA-LA様(北海道 2014.8)

エフ交通(北海道)では、アルピコカラーとほとんど同じカラーを採用しています。前から2番目のピンク色の色合いが異なる点と、正面のストライプが細い点が相違点です。アルピコからの中古車があったという話はないため、単純に模倣だと思われます。

似たような例では、北洲交通(福岡県)がありますが、そちらは元々アルピコからの中古車のデザイン流用から始まっているようです。

富士観光バス(富士ハイヤー)

撮影:北海道(2018.11.9)

こちらは、ストライプの色とその順番を一部変えてあり、全体的にファンシーな装いとしたバス。

富士観光バス、富士交通などの複数のブランド名がありますが、タクシー会社の富士ハイヤー(北海道)で、小型バスから大型バス、路線バスタイプまで様々な車両を所有しているようです。

富士交通(富士ハイヤー)

撮影:北海道(2018.11.9)

小型バスの中には、地色を青色にした車両もあります。同じ色のシートのストライプをそのまま使っています。

北海道バス協会のWebサイトによると、貸切の許可は2011年からで、どういう経緯でこのカラーを使うようになったかは不明です。

さくら観光

撮影:本社営業所(2018.11.16)

これはブラウンを配して、細めのダイナミックストライプを入れたさくら観光(福井県)。よく見ると、ストライプは屋根まで突き抜けています。

さくら観光

撮影:本社営業所(2018.11.16)

マイクロバスはメーカーの地色のままで、前面のみにダイナミックストライプを入れています。

朝日観光

撮影:左党89号様(古川駅 2012.8.26)

朝日観光(宮城県)の一例。車体後部のストライプは、6本に増え、長さも同じになっていますが、先の方のグラデーションはダイナミックストライプと共通しています。

なお、紋別観光バス(北海道)、ワールド観光バス(北海道)でも、ダイナミックストライプをモチーフにしたデザインを採用しています。

3-07 瀬戸内運輸もどき

元デザイン(瀬戸内運輸)

撮影:大阪駅(2016.5.7)

那覇交通

撮影:ちょご姉様(豊見城市 2004.10)

那覇交通(沖縄県)が那覇空港〜名護間の高速バスに使用していた車両に、瀬戸内運輸(愛媛県)の高速バスよく似たカラーの車両が存在していました。模倣と思われる那覇交通の方は、波形の白いラインのカーブの描き方が瀬戸内運輸とは若干異なります。

>>1-13 瀬戸内グループカラーへ

3-08 藤田観光もどき

元デザイン(藤田観光自動車)

画像:藤田観光自動車発行カタログ

琉球バス

撮影:ちょご姉様(豊見城市 2004.11)

藤田観光自動車(東京都)は1980年代に朱・赤・青の3色のラインが後部でZ状に上がる独特のデザインになりました。

一方、琉球バス(沖縄県)でも1980年代終わりに貸切バスに類似のデザインを採用しています。こちらの方は、3本のラインの段差がなく、デザイン的には整然としているのが特徴です。

3-09 東京都交通局カラー

灰緑カラー

元デザイン(東京都交通局・復刻カラー)

撮影:巣鴨営業所(2016.2.21)

東京都交通局では、1951(昭和26)年から、薄緑、灰色、濃緑に白とオレンジの細線が入ったカラーを採用しています。ボンネットバスが全盛の時代で、グレーが前から後ろに斜めに下がっているのは、他社にも見られたフェンダを生かしたデザインの特徴だと思われます。1959年にクリームに臙脂帯のデザインが導入され、このカラーは1962年までに姿を消したそうです(文献5)。

三菱鉱業バス

撮影:旅男K様(月形町 2005.9.25)

羽後交通

撮影:栗原大輔様(東成瀬村 2006.8.1)

東京都交通局のこのカラーは、三菱鉱業バス(北海道)、羽後交通(秋田県)、岩手中央バス(岩手県)などでも展開されています。

文献3によると、羽後交通がこの色を採用したのは、東京都交通局の中古車を譲受したことに端を発するとのことですが、諸説あります。

地方のバスの経営者や社員が本省のある東京に行くことは当時から少なくなかったと思われ、都会のバスの象徴であった都営バスのカラーを模倣するというのは、考えられることです。この複雑な色調と塗り分けがほぼそのままトレースされているのは、メーカーが関与しているとすれば不思議ではありません。

ナックルカラー

元デザイン(東京都交通局)

撮影:53様(渋谷車庫 1984)

富山地方鉄道

撮影:富山駅(2014.4.27)

1981年に都営バスに導入された緑色のナックルカラーですが、1996年に富山地方鉄道(富山県)がよく似た塗り方を採用しました。ただし、前後が逆になっているのが特徴です。このような模倣の仕方をした真意は分かりません。

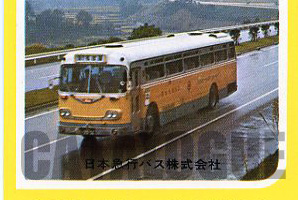

3-10 日本急行バスもどき

元デザイン(日本急行バス)

画像:日本急行バス記念乗車券(1968発行)

花巻観光バス

撮影:滝沢村(1984.10.2)

1964年に名古屋−大阪間の高速バスを運行するために設立された日本急行バス(愛知県)のカラーは、よく似たカラーが他社にも波及しています。

1965年に高松−松山間で運行を開始した四国急行バス(愛媛県)、1967年に高松−高知間で運行を開始した南四国急行バス(高知県)のデザインがよく似ています(文献6)。両社とも、日本急行バス同様に、沿線事業者が出資した会社です。

また、1969年に設立された花巻観光バス(岩手県)のデザインも同様です。高速バスの象徴ともいうべきカラーであったことから、そのデザインを真似たものと想像できます(注3)。

3-11 ケイエム観光もどき

元デザイン(ケイエム観光)

撮影:長野県(2016.12.16)

城北商事(城北交通)

撮影:左党89号様(盛岡駅 2015.1.31)

城北商事(岩手県)では、ケイエム観光(東京都)とよく似たカラーを採用しています。帯色が薄い点と、帯が斜めに降りる部分が細い点などが異なります。2000年代初め頃から、このカラーだそうです。

城北商事(城北交通)

撮影:左党89号様(盛岡市 2023.6.16)

ところが、その後の導入車では、帯色が濃くなり、斜めラインが太くなるなど、本家ケイエム観光に近づいているそうです。

特に写真の車両は、屋根上のデザインもケイエム観光と共通しています。この車両に限っては、ケイエム観光からの譲渡車で、「模倣」から「流用」に進化した特異な例である可能性があります。(前面の社名はシート張りで、社名表示窓はありません。この点などケイエム仕様と共通の特徴があります)

3-21 海外のバスデザインの模倣

エアポートバス

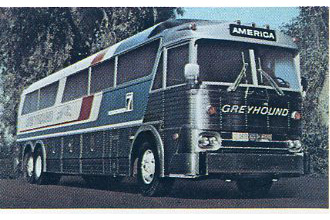

グレイハウンド

画像:グレイハウンド発行パンフレット(1973)

日の丸自動車興業(エアポートバス事業部)

撮影:八戸鉄道・バス研究会様(八戸駅 2010.8)

エアポートバス(千葉県・現在日の丸自動車興業)では、アメリカのグレイハウンドの大陸横断バスのカラーを模したデザインを採用しています。

越後交通

越後交通

撮影:板橋不二男様(横浜市 1993.4.17)

越後交通

撮影:本社営業所(2018.7.2)

越後交通(新潟県)では1983年にネオプランのダブルデッカーを購入した際、シルバー地に赤、白、黒のトリコロールが入るカラーデザインを採用し、1985年から県外への高速バスに使用されるスーパーハイデッカーに、1989年から一般の貸切バスにも拡大しています。

このカラーは、西ドイツのネオプランが自国仕様のカタログ車両に使用していたと思われるもので(注4)、同社からダブルデッカーを輸入した国際観光バス(北海道)、中央観光バス(大阪府)などでも同じデザインを使用していた時期があります。

なお、越後交通で1985年以降に採用を拡大したデザインは、横ライン部分は水平線になっています。

主な参考文献

- 日本バス友の会(1994)「日本のバスカラー名鑑」

- 和田由貴夫(1998)「シティバスのカラーリングを考える」(「年鑑バスラマ1998-1999」P.97〜103)

- 三好好三(2006)「バスの色いろいろ」(「昭和40年代バス浪漫時代」P.124〜125)

- 満田新一郎(2005)「昭和30年代バス黄金時代」

- 満田新一郎(2006)「続昭和30年代バス黄金時代」

- 満田新一郎(2006)「昭和40年代バス浪漫時代」