絵葉書でめぐる日本バス紀行(宮城県)

宮城県は、東北地方太平洋側に位置し、県庁所在地の仙台市が東北地方で唯一の政令指定都市、かつ人口100万人を超える都市であることから、東北地方の中心的役割を担っています。

宮城県は、東北地方太平洋側に位置し、県庁所在地の仙台市が東北地方で唯一の政令指定都市、かつ人口100万人を超える都市であることから、東北地方の中心的役割を担っています。県域は、仙台市のある内陸部(西部)と景勝地松島や漁港気仙沼のある沿岸部(東部)とに区分する場合と、北部、中部、南部に区分する場合があります。

東側を奥羽山脈をへだてて山形県と接し、北部に岩手県、秋田県と接する栗駒山、南部に山形県と接する蔵王連峰があります。

沿岸部に陸中海岸国立公園と南三陸金華山国立公園があるほか、松島は日本三景の一つです。北部に栗駒国定公園、南部に蔵王国定公園があります。蔵王国定公園については別ページにまとめます。

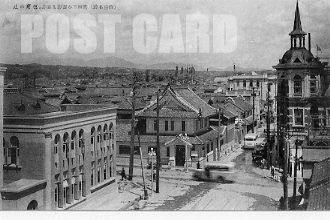

仙台

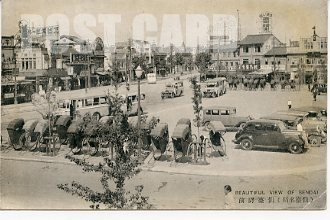

仙台駅前

撮影時期:1930年代

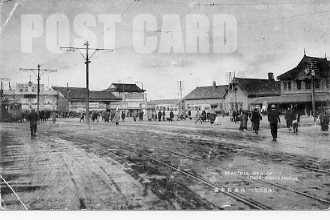

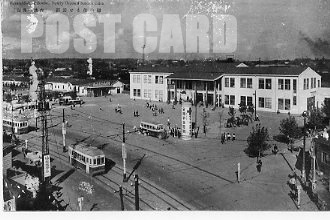

仙台停車場

撮影時期:1930年代

駅前広場には、2台のバスが停車中。シルクハットをかぶった男性が歩いています。

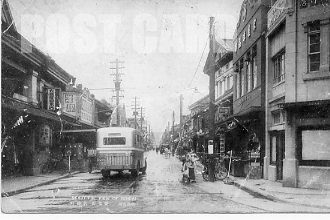

繁華街名掛町

撮影時期:1930年代(1933年以降)

左側には「大島屋総本店」、右側には「京屋洋品店」。右の奥は「福地歯科医院」。

後ろ姿を見せるバスは、後面に方向幕があり、また荷物用バスケットがついています。1930年代製造のバスに見えます。ナンバープレートは1933年以降のタイプで、宮城1-298と読めます。

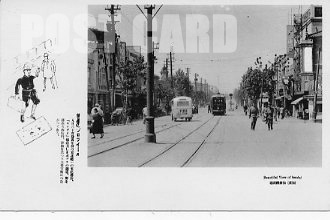

仙台駅前通

撮影時期:1930年代

仙台のプロフィール

人口二十有余万を持つ東北随一の文化都市、「センダイ」緑蔭美しきポプラの舗道、軒を連ねる商店街、幹線を以て主要官街につながっている。

蕉城下の面影を偲ぶ 芭蕉の辻

撮影時期:1930年代

ちょうど4台のバスが行き交うところ。明るい色の車体が2台と、向こうから黒っぽいバスが2台です。

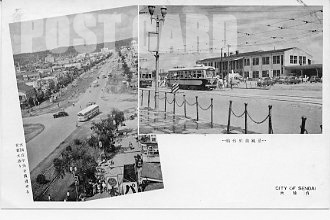

新装せる仙台駅

撮影時期:1949年

大仙台

撮影時期:1950年代(1954年以降)

青葉通りは、非常に幅の広い道路で、この時代の交通量に比してみると、スペースが余り過ぎのようにも見えます。

青葉通りを行くバスは、仙台鉄道の三菱R21(1952年式〜、富士重工ボディ)(注1)。この時代にしてはかなり大型のバスで、最新型だったはずです。

仙台市電は、モハ200形203号(1954年製)で流行の湘南スタイルを取り入れ、塗り分け線も湘南電車風です。後ろに顔だけが見えているのは戦前型のモハ30形36号。

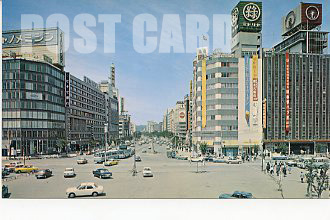

青葉通より東北の表玄関、仙台駅を望む

撮影時期:1960年代前半

東京より349.6粁、急行で約6時間でみちのくの首都仙台に着く。杜の都とうたわれた名残りは戦災をまぬがれた南北東部に見られ中央部は官公庁、会社等の高層建築物が相次いで建てられ近代都市へと姿を変えている。

中央を行くのは3台連行の山形交通。先頭は三菱MR(呉羽ボディ)のようです。右端から仙台市交通局のツーマンバスいすゞBA(川崎ボディ)が曲がってきています。左端には古そうなボンネットバス(或いはキャブオーバーバス)の後ろ姿も見えます。

バスのナンバープレートが黄色なので1962年以前の写真と思われます。

仙台市 西公園と公会堂

撮影時期:1960年代前半(1962年以降)

バスは左端は自家用ナンバーでいすゞBA(1961〜63年式、川崎ボディ)。中央の宮城バスはUDマーク付でエンジン通気孔がありませんので民生「コンドル号」RF(1957〜60年式、富士重工)。右の宮城バスはエンジン通気孔の形状から三菱R300系列に見えます。

緑ナンバーをつけていますので、1962年以降の撮影。

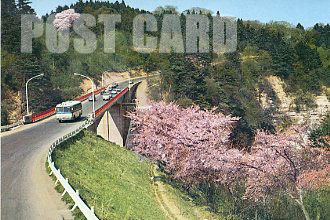

仙台市 八木山橋

撮影時期:1960年代後半(1965年以降)

その昔青葉城南西防御の要害だった滝の口峡谷70mの断崖に架けられた最新式の橋である。土手の下には桜が咲き乱れています。

八木山橋は、1965年に架け替えられたとのことなので、その後の撮影。

橋を渡っているのは仙南交通のいすゞBR20(1962年式くらい、川崎ボディ)。ヘッドライトの配置が初期形の特徴を示しています。

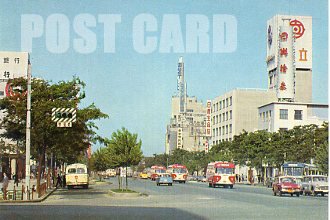

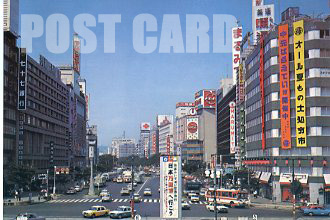

仙台駅前より青葉通りを望む

撮影時期:1968年

仙台市街

撮影時期:1970年

人口50万人以上東北第一の都市にふさわしいビルの林立する駅前繁華街。この駅前の青葉通りをまっすぐに行くと、青葉城址がある。正面の広告塔に「日本万国博へ行こう」と書かれていますので、いわゆる大阪万博のあった1970年撮影ということが分かります。右の丸光百貨店の壁面に「オール夏もの大処分市」の懸垂幕がありますので8月から9月にかけての撮影でしょう。ちなみに大阪万博は9月13日まで開催されていました。

右側で丸光の前を左折中のバスは宮城バスで、いすゞBA743(1961〜65年式、川崎ボディ)。宮城交通の成立は1970年10月なので、宮城バスとしては最終期です。

左側の車線にも、宮城バスや仙台市営バスの後ろ姿が見えています。

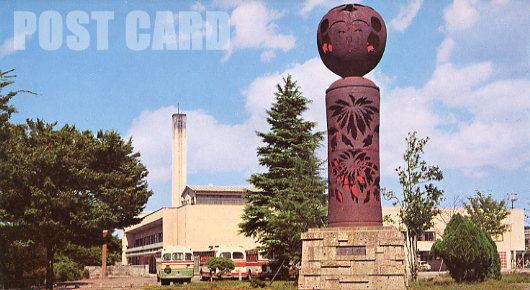

北部(鳴子)

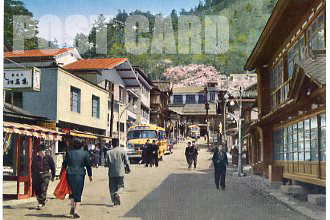

鳴子温泉郷

撮影時期:1950年代前半

後ろのほうに見える旅館の後ろには桜の花が咲いています。

停車中のボンネットバスは、窓下の3本のラインから宮城バスだと思われます。手彩色で黄色く塗られていますが、実物はクリーム色に赤帯。

ボンネットとヘッドライトの形状から三菱B25だと思います。正面窓が曲面ガラスになっている特徴的なボディは、梁瀬ボディではないかと思います。

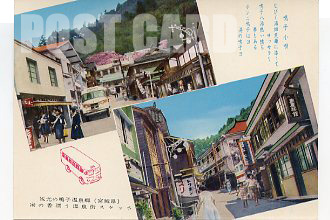

鳴子温泉郷

撮影時期:1950年代前半

鳴子小唄

なびく湯煙荒雄に添うて

サッサラリ

鳴子八湯熱い情も夢もある

ホンニ鳴子はヨ

湯の鳴子ヨ

上の絵葉書と同じ時の写真で、高校生がどいたのでバスがよく見えるようになりました。やはり宮城バスの三菱B25です。

鳴子温泉 大深沢橋

撮影時期:1960年代(1962年以降)

観光バスは山形県の庄内交通で、日産デ4RA104(1965〜67年式、富士重工)。正面窓の上に横長の窓があり、そこに社名を表示しています。ナンバープレートは1518。

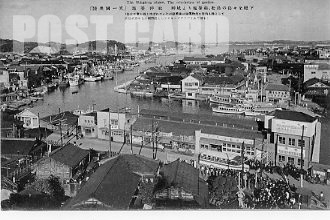

沿岸部

塩竈神社

撮影時期:1950年代

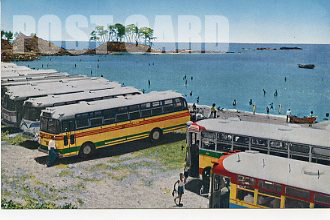

気仙沼 お伊勢浜海水浴場

撮影時期:1960年代

三陸鉄道気仙沼線の開通と共に沿線お伊勢浜海水浴場は岩井崎に近く交通の便に恵まれて居るので年々賑わいを呈している。「三陸鉄道気仙沼線」とは国鉄気仙沼線のことで、古くからこの海岸線を結ぶ鉄路が「三陸鉄道」と通称されていたことが分かります。

海岸に並ぶバスは手彩色で実物とは異なる色に塗られており、非常にカラフルです。

中央の窓下3本ラインのバスは、仙北鉄道の日野BD10系列(1957〜60年式、金産ボディ)です。

その向こうの青帯は正面のラインが異なりますが、後の宮城バスと同じデザインです。さらにその奥も仙北鉄道と同じ塗り分けの3本線です。車種はこの3両とも同じです。仙北鉄道は1964年に宮城バスと合併しており、合併前後のデザインがどうだったかのヒントになります。

右の2両のうち、海側は岩手県南バスで、やはり日野BD10系列で金産ボディです。手前側はよく分かりませんが、三菱でしょうか。

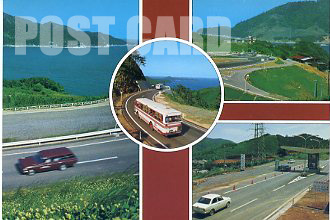

金華山とコバルトライン

撮影時期:1971年

右下のゲートの写真に「祝コバルトライン開通」の記念塔が見えますので、開通時の写真と分かります。

中央の円の中に宮城交通のバスが写っています。元宮城バスで、日野RC300P。

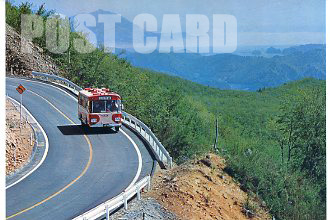

作成:記載なし牡鹿半島/コバルトライン・金華山

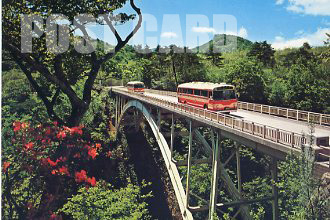

撮影時期:1970年代(1971年以降)

コバルトラインを縫う観光バスと新緑の牡鹿半島

観光バスは山形交通で、路線バス風の外観ですが、車内には赤い服のバスガイドも見えますので、前ドアの観光バス。日野RC300P(1968〜71年式、金産ボディ)だと思われます。

ナンバーは1872。