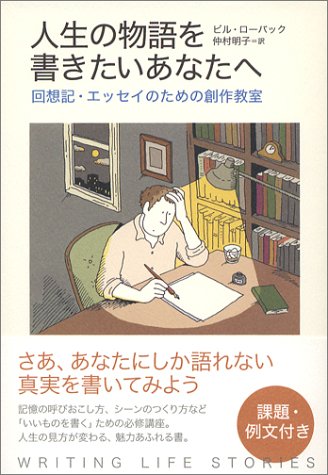

人生の物語を書きたいあなたへ(WRITING LIFE STORIES, 1998)、Bill Roorbach、仲村明子訳、草思社、草思社、2003

金銭や資格など目に見える目的を持たずに文章を書いていると、ときどきなぜこんなことをしているのだろうと思い悩むことがある。そんなときは、実は書くこと以外に悩みがあるのだけど、渦中にいるとなかなか気づかない。 何で書いているのだろう、お金にもならないのに、才能もないのに、うまくも書けないのに、いっそやめてしまおうか、そもそもなぜ、文章を書きはじめたのだろう。そんな風に無益な堂々巡りが続く。 本書は、書こうと思い立ったときや書くことが楽しくて仕方ないときよりも、書くことがむなしくなったときに読むといいかもしれない。実際に創作教室でも教えている著者は、自分の過去や興味のあることを文章にする人に向けて小さな課題をいくつも与えながら、書くことにつきまとうむなしさを断ち切るヒントを見せてくれる。 数々の課題は、不毛な悪循環を断ち切るいろいろな刃物になる。 文章指南には、硬軟両極端なものが多い。一方には、書くことがはっきりさえしていれば必ずいいものが書けるという一種の精神論、もう一方に、「ちょっといい話」を書く小手先のコツだけ伝授しようとするハウ・ツーもの。文章指南はたいてい、帯に短くタスキに長い。文章を書く難しさと楽しさの混ざり合った、いわば奥義のようなものは、そのあいだにぶらさがっているような気がする。 もともとエッセイは「ちょっといい話」ではない。エッセイとは、語源からも「試す」こと。さらに遡れば「測る」こと。自分の記憶を、感受性を、知識を、偏見と倫理を、表現力を、そしてそれらの可能性と限界を。 エッセイとなにか、ということについては、昨年読んだ、その名もずばり『エッセイとはなにか』(L'Essai, 1999、Pierre Glaudes et Jean-François Louette, 下澤和義訳、法政大学出版、2003)が、詳細に説明してくれた。 『エッセイとはなにか』が理論編とすれば、本書はエッセイの実践編。付録として著者のエッセイが一編掲載されている。その作品が、どのように書かれたか、アイデアの見つけ方から書く時間の見つけ方、構成の組み方、最後には発表先の選択から編集者との付き合い方まで、著者自身によって解説されている。読んでいると、本書に書かれた課題を著者自身が日ごろから実践していることがわかる。 文章はすべてですます調で訳されていて読みやすい。それでもときにシニカルな冗句もあれば、真剣な警句もある。ていねいな訳文のおかげで、才気あふれるミュージシャンの一人多重録音のような、エッセイストの一筆多声を日本語でも味わうことができる。 ところで、本書では過去を振り返り、記憶を第一の資料としながらも、ただの回想録ではなく、一つの文芸作品に仕上げた文章を「パーソナル・エッセイ」と呼んでいる。私が好んで読む文章は、著者が「パーソナル・エッセイ」と呼んでいるジャンルかもしれない。私自身はこれまで「自伝的小説」と呼んでいた。 「パーソナル・エッセイ」の特徴は、作者個人の体験を起点にし、作者のもつ知識や洞察力を動員して、何かしら普遍的な精神に近づくこと。そうした普遍的精神は、必ずしも明示されるわけではない。暗喩のままで読者に解読をゆだねるものもある。 重要なことは、作者自身を含めて読み手が「パーソナル・エッセイ」を通じて、作者と語らい、そして自分自身と語らい、そうした交流を通じて自分自身が変わること、少なくとも変わりはじめることに気づくこと。 そうした特徴を備えた文章を書くために必須であるのは、文章を読んだだけで作者に出会える個性的な文体。ローバックは「声」といっている。 これはわたしの知っているもっともむずかしい課題で、思わずひるんでしまうようなものです。いいですか、覚悟は? 声をもつことは(すぐれた創作の多くの要素と同じように)、練習にかかっています。あなたの課題は、とにかく何年もつづけて、それをおこない、一年の成果をつぎの年のものと比べ、自分の深さ、明確さ、世界の複雑さへの認識が増していくのを見守っていくことです。運がよければ(そして努力すれば)、何年もたつうちに、ほかの面でも成長できるでしょう。そして声もあなたとともに成長し、より豊かに美しく鋭敏に、意味深く複雑におもしろく、そしてよりあなたらしいものになるでしょう。(6 作家の「声」をもつ 課題10 究極の声をもつ) 文体とは作者の声、とすれば、まるで作者自身が自分に語りかけているように感じる文章が、最高の文章といえる。確かに、かつて声を出して読む朗読は作者が朗読者に乗り移ってしまうものと信じられていたと読んだことがある。 文体は声。こんな暗喩で言われても、まだ雲をつかむような感じもする。でもローバックにすれば、声としか言いようがないものなのだろう。 彼が「声」というきわめて単純な暗喩で表現できるようになるまで、彼自身、努力し、変化し、成長してきたに違いない。まさしく、文は人なり。それは文に人柄が表れてしまうということではない。文章に人としてのすべてを注ぎ込むということ。 どうすればそうできるようになるか、もう迷うことはない。 |

碧岡烏兎 |