日産ディーゼル(観光バス)

1973年に、それまでの2サイクルエンジンの観光バス6Rの後継として販売開始されたのが4サイクルエンジンの高出力バスRAです。4R・5Rの後継であるU系と同時に登場しました。

1973年に、それまでの2サイクルエンジンの観光バス6Rの後継として販売開始されたのが4サイクルエンジンの高出力バスRAです。4R・5Rの後継であるU系と同時に登場しました。型式のつけ方は、U系と共通で、末尾の記号で長さを示します。

1980年代に、ハイデッカーに「スペースアロー」、スーパーハイデッカーに「スペースウィング」の愛称がつき、その後2010年の生産終了まで、その愛称で生産が続きました。

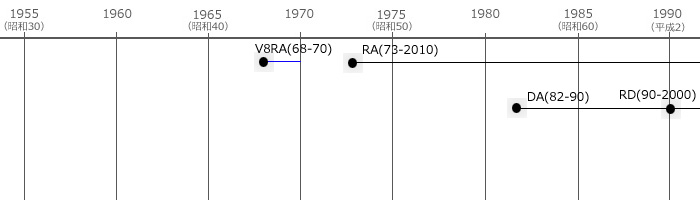

表5-2 日産ディーゼル観光バスの系譜

日産デRA 1973-1992

表5-2-1 日産デRA

| 年式 | 1973-1980 | 1980-1984 | 1984-1986 | 1986-1990 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 原動機型式 (出力) | RD8 (280PS) | RD10 (350PS) | RD8 (300PS) | RD10 (350PS) | RE6 (330PS) | RE8 (315PS) | RE6 (330PS) | RF8 (340PS) | |

| 軸距 | 5400mm | RA50M | |||||||

| 5430mm | K-RA51M | P-RA52M | |||||||

| 5500mm | P-RA53N | ||||||||

| 5850mm | RA50P | ||||||||

| 6000mm | K-RA51R | P-RA46R (1985年~) | P-RA52R | P-RA46R | P-RA53R | ||||

| 6400mm | RA60S (1977年~) | K-RA60S (~1982年) | |||||||

| 6500mm | P-RA46T (1985年~) | P-RA46T | P-RA53T | ||||||

| 6550mm | RA50T | ||||||||

| 6650mm | K-RA51T | P-RA52T | |||||||

| 備考 | RA50Mは1975年~,RD8型エンジンは1978年より300PS RA60Sは国鉄専用型式 | ||||||||

日産デRA 第1期 1973-1980

岩手県北自動車 日産デRA50P(1978年式)

撮影:盛岡バスセンター(1986.5.25)

長野電鉄 日産デRA50P(1975年式)

撮影:ヒツジさん様(牟礼村 2004.8.1)

直噴式V型8気筒エンジンを持つ観光バス用シャーシの当初の展開は、RA50PとRA50Tの二つの長さで、後に短尺のRA50Mが加わりました。

RA60Sは国鉄バス専用シャーシで、1977~1982年の間に製造されています。

後面のエンジン通気孔は、左側に2つでしたが、1976年から1つに減りました。

日産デRA 第2期 1980-1984

岩手県北自動車 日産デK-RA51R(1981年式)

撮影:盛岡駅口(1985.5.3)

花巻観光バス 日産デK-RA51T(1981年式)

撮影:宮野目営業所(1985.8.27)

昭和54年排ガス規制に対応して1980年に出力強化を含むモデルチェンジを行っています。長さは一部修正が行われ、RA50PはK-RA51Rに変わりました。ショート車とロング車の末尾の記号は変わりません。

エンジンルームの形状が変わったため、通気孔の形状も大幅に小型化されるなど、外観的にも区別がつきます。

この時期、観光バスのデラックス化やスケルトンかが進んだ時期で、ボディスタイルも様々です。

日産デRA 第3期 1984-1986

伊豆箱根鉄道 日産デP-RA52T

撮影:双葉SA(1986.8.18)

昭和58年排ガス規制に対応して、1984年にモデルチェンジが行われています。この時富士重工のボディはリベットレスになりました。

日産デRA46 スペースアロー 1985-1990

日産デP-RA46T

画像:日産ディーゼル公式カタログより

1985年に経済性を追求した直6ターボインタークーリング付エンジン搭載のRA46が登場しています。

インタークーリング装置は、ターボチャージャーからの高温吸気を冷却し吸入密度を高めて大きな過給を可能にしたもので、更なるパワーアップが図られています。

豪華志向が止まらない貸切バス市場の中での新しい方向性でしたが、あまり普及はしていません。このRA46には「スペースアロー」の愛称がつけられました。

日産デRA 第4期 スペースアロー 1986-1990

岩手県北自動車 日産デP-RA53TE(1988年式)

撮影:岩手県交通ファン様(西根営業所 2005.11.6)

花巻観光バス 日産デP-RA53TE(1987年式)

撮影:宮城県(1987.9.19)

1986年にモデルチェンジを図り、RA52はRA53に変わりました。この時から、RAすべてに「スペースアロー」の名前が付けられたようです。

長さを表す記号の次につく記号は、A(フルエアブレーキ付)、E(前輪独立懸架)を示しています。

ボディスタイルは、これまでの標準的な富士重工15型ボディと並行して、HD-Ⅰが加わりました。

日産デ DA 1982-1990

表5-2-2 日産デDA

| 年式 | 1982-1984 | 1984-1985 | 1985-1990 | |

|---|---|---|---|---|

| 原動機型式 (出力) | RD8 (300PS) | RE10 (370PS) | RE10 (370PS) | |

| 軸距 | 5350+1300mm | K-DA50T | ||

| 5640+1300mm | P-DA67UE | |||

| 5680+1300mm | P-DA66U | |||

| 備考 | ||||

日産デDA50T 1982-1984

日産デK-DA50T(1982年式)

画像:日産ディーゼル公式カタログ(1983年)

観光バスの豪華重装備化と出力強化に伴うエンジン大型化に対応し、軸重の分散を目的に後輪2軸の3軸大型バスとして1982年に発売されたのがDA50Tです。駆動軸は第3軸になります。

車体は富士重工のR3と呼ばれるフルデッカーボディですが、車両全高は3,370mmと、これまでのフルデッカーよりも高くなっています。

豪華観光バスとしてのデビューですが、納入実績はそれほど多くはありません。

ボディの組み合わせ・・・富士

日産デDA66U 1984-1985

岩手県北自動車 日産デP-DA66U(1984年式)

撮影:盛岡営業所(1986.5.2)

昭和58年排ガス規制に対応し、1984年に最高出力370psのスーパーハイデッカーにモデルチェンジを図りました。駆動軸を第2軸とし、第3軸が操向可能です。

富士重工のR3型ボディでは、全高3,515mmとなります。また、西日本車体のCⅢでは、全高3,600mmとなります。

ボディの組み合わせ・・・富士、西工

日産デDA67UE スペースウィング 1985-1990

JR東日本 日産デP-DA67UE(1987年式)

撮影:盛岡支所(1987.10.3)

1985年に富士重工ボディのモデルチェンジに合わせてP-DA67UEに変わります。2階建てバスを思わせる正面2枚ガラスのHD-Ⅱ型を標準とし、全高3,665mmの堂々たる外観となりました。「スペースウィング」の愛称もつけられました。

日産デU-DA67UE

画像:日産ディーゼル公式カタログ(1985年)

車体は富士重工製のほか、西日本車体製の設定もあります。日産ディーゼルでは、西日本車体製をスーパーハイデッカⅠ、富士重工製をスーパーハイデッカⅡと呼んでいます。

平成元年排ガス規制に対応し、1990年にU-RD620にモデルチェンジされています。

ボディの組み合わせ・・・富士、西工

日産ディーゼルの型式の付け方

民生デイゼルの時代

例:RF101S

民生デイゼルでも終戦後のバスの型式にはB,BE,BSなどBがつきます。これもトラックにはTがつきますので、バスの頭文字をとったものです。リアエンジンバスはBRになりますが、バスのB(bus)とリアエンジン(rear engine)のRの組み合わせでしょう。

1955年に型式を整理し、リアエンジンバスは1文字目をRに統一、2文字目でボディメーカーを表すようになります。Fは富士重工、Sは新日国、Nは西日本車体、Xは全メーカー対応です。

RFなどの時期の数字は、相対的な長さを表すようです。

4R系の時代

例:4R95

1960年に日産ディーゼルに社名を変えてから、型式が変わります。

頭の数字はエンジン型式を表し、UD4型エンジンが4、UD5型エンジンが5、UD6型エンジンが6となります。なお、1970年に登場した4サイクルエンジンのPRはPD6型エンジンの頭文字をとったものと思われます。

続く数字は2桁~3桁ですが、相対的な長さを表します。

その他の記号としては、エアサス(air suspension)はAがつき、4RA106のようになります。

U系の時代

例:UA30N

1973年から路線バスはU系、貸切バスはRAとなり、続いて中型バスのRMが登場します。基本的には同じ付け方になっているようです。

1文字目の意味は分かりませんが、あえてUはリアアンダーエンジンのunder頭文字、Rはリアエンジン(rear engine)の頭文字と想像しておきます。2文字目はエアサスの場合にair suspensionのAがつき、中型はmiddleのMになります。

数字は、相対的な出力を示すようにも見えますが、出力の小さい中型バスが大きな数字となっており、全体のルールは分かりません。

末尾の記号は長さを表し、E,G,H,K,L,M,N,R,Tなどが相対的な長さを表します。